غادة السمّان وجهاد فاضل: رحلة مرتجلة في ذاكرة المسرح (ملف العدد)

|

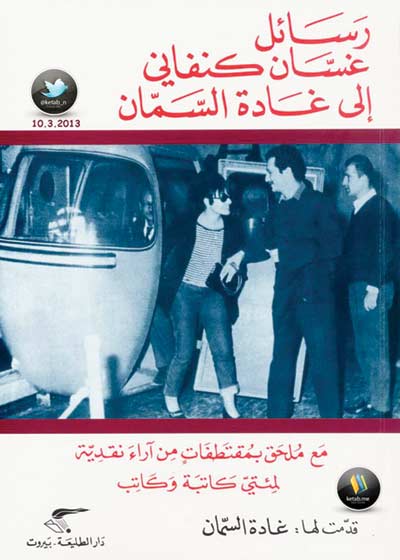

كانت الأديبة الكبيرة غادة السمّان قد أصدرت قبل سنوات كتابًا عن الروائي الفلسطيني الكبير الراحل غسان كنفاني تضمن رسائله العاطفية إليها، وحول الكتاب والرسائل ثار جدل واسع بين مؤيدٍ للنشر أو معترض عليه، وسائل عن رسائل غادة إلى غسّان ومصير هذه الرسائل.. في الحوار التالي مع غادة السمّان الذي يتمحور حول علاقتها بغسّان كنفاني، ووصف هذه العلاقة، واستعادة ذكريات تلك المرحلة التاريخية وظروفها الصعبة، تقول غادة: «الحب كلمة شديدة الالتباس، وإذا كان الحب يعني طوفانًا عاطفيًا يهدم السدود وينتزع رجلًا من زوجته وطفليه، فذلك ما رفضت دائمًا معاقرته، فالحب خفقان عقلي أيضًا. وأنا أرفض العدوانية التي قد تنجم عن علاقات حميمة، وأفرح بردود فعل شابة على إصداري لكتابي بعيدة عن مستنقع القيل والقال وقريبة من نبض القلب العاري». ويعرّج الحوار على محطات شتى في مسيرة غادة السمّان الأدبية وعلى مدن مختلفة أمضت فيها بعضًا من حياتها، منها دمشق التي ولدت فيها، ومنها بيروت، حيث عاشت وكتبت في صحافتها وأصدرت فيها كتبها، وقد بلغت خمسين كتابًا، تُرجم معظمها إلى عدد وافر من اللغات الأجنبية. ومن هذه المدن لندن، وباريس التي تعيش فيها منذ ثلاثين عامًا تقريبًا. وحول مسيرتها من البدء إلى اليوم تكتب الآن مذكراتها وتحلم بإنجازها قبل رحيلها، كما تقول، إلى كوكب آخر. يؤلف هذا الحوار مع غادة السمّان وثيقة أدبية نادرة في صدقها وعمقها وصراحتها. تعيش في باريس ولكن قلبها ينبض عشقًا بالمطارح التي شهدت ذكريات العمر الأول: دمشق وبيروت وسواهما من المدن العربية: «برج إيفل، جاري في باريس، لم ينتزع من قلبي شتلة ياسمين جدّتي ويحل محلها. وتوقيت قلبي لا تقرع فيه ساعة بيج بن اللندنية، بل ساعة العبد البيروتية وساحة محطة الحجاز الشامية. في بيروت تنفست الحرية على أرض عربية وهو ما أحلم به دائمًا لأقطارنا كلها، وأتمنى أن أعود إلى بيروت ذات يوم ولن أصير يومًا أديبة فرنسية من أصل عربي، فأنا عربية حتى أموت»! كلمات كثيرة جميلة ومضيئة تنثرها غادة السمّان في حوارها التالي مع «العربي»، وكأن الحوار منتزع من سرد عاطفي يوقع أنغامًا حزينة. غادة السمّان روائية كبيرة وشاعرة كبيرة أيضًا صدر لها ستة دواوين شعرية، ولكن نجاحها الروائي قام بالتعتيم النقدي على شعرها الذي عمل عليه باحثون في أطروحات جامعية في باريس وسواها. بعض أعمالها الروائية تحولت إلى أفلام ومسرحيات. وعنها قال الشاعر محمد مهدي الجواهري: أنا فخور جدًا بما تكتبه غادة السمّان. قرأت لها فافتخرت بنفسي وافتخرت أن تكون للأمة العربية كاتبة بهذا المستوى. وهذا هو الحوار مع غادة السمّان.

- لم أقل يومًا إن رسائلي إلى غسان ضاعت أو فقدت، بل قلت ببساطة إنها ليست بحوزتي كما هي حال متبادلي الرسائل جميعًا، أي رسائله عندي ورسائلي عنده، لم يحدث أن قطعنا العلاقات الدبلوماسية و«سحبنا» السفراء/ الرسائل. ثم إنني وجهت غير نداء لمن بحوزتها/ بحوزته رسائلي لتزويدي بها أو بنسخة عنها لنشرها مع رسائله لي، وذلك كله قبل نشري للرسائل بأعوام، أي أنني: لم أنشر رسائل غسان إليّ كمن يحيك مكيدة، بل أعلنت عن رغبتي في ذلك قبل عامين ونصف العام من نشري لها، وذلك في عمودي الأسبوعي في مجلة الحوادث بتاريخ 21 / 4 / 1989 ووجهت نداء إلى من رسائلي بحوزتها/ بحوزته، نداء أشاركهم فيه محبة غسان وأرجوهم جعل حلم نشر رسائلنا معًا ممكنًا «كي لا تصدر رسائل غسان وحدها حاملة أحد وجوه الحقيقة بدلًا من وجهيها» كما كتبت. ولأن أحدًا لم يبالِ بالنداء ولم يجب على إعلاني رغبتي في نشر الرسائل، اضطررت لنشر رسائل غسان وحدها، على أمل الحصول على رسائلي إليه، كما كتبت في تقديمي لكتابي «رسائل غسان إلى غادة» (منذ الطبعة الأولى)، كما الأخيرة وقلت: «وأنا والحق يقال لا أدري أين رسائلي إليه. كل ما أعرفه هو أن تلك الرسائل العتيقة لم تعد ملكًا لأحد، وإنما تخص القارئ العربي كجزء من واقعه الأدبي والفكري على لسان مجنوني حبر صار أحدهما غبارًا مضيئا، كما أضفت في تقديمي: إنها رسائل تدخل من باب الوثائق الأدبية أكثر مما تدخل في باب الرسائل الشخصية»، فمراسلاتي وغسان خرجت من الخاص إلى العام باستشهاد صاحبها قبل أربعين سنة ونيف.. ولكن نشر رسائلنا معًا هو في ما يبدو وحتى اليوم لحظة إطلاق لراحة الرياء ولتزكية التنصل من الصدق حتى لتبدو الحقيقة اعتداء على أمن القبيلة!! بل إنني حين فكرت بنشر رسائلي إليه مع رسائله، أعلنت أيضًا في حوار صحفي معي في «مجلة الشرق الأوسط» اللندنية وحاورني يومها رئيس التحرير الأستاذ نديم نحاس بتاريخ 9 / 1 / 1990 أي قبل نشري لرسائل غسان بعامين ونيف، ونشر يومئذ الخبر على غلافها مع صورتي. وهكذا بلا أقنعة أعلنت عزمي نشر رسائله وقبل إصداري للرسائل حتى بعامين، وجهت نداء إلى من بحوزتها/ بحوزته رسائلي لإعادتها / أو نسخة عنها إليّ لنشرها مع رسائله. وأكرر: أنا لم أقل يومًا إن رسائله لي ضاعت أو فقدت كما جاء في سؤالك. أما عن ضياعها عن سابق تصميم وتصور فأحيل سؤالك إلى من بحوزتها/ بحوزته الرسائل!!

- الحب كلمة شديدة الالتباس. وإذا كان الحب يعني طوفانًا عاطفيًا يهدم السدود وينتزع رجلًا من زوجته وطفليه، فذلك ما رفضت دائمًا معاقرته، فالحب «خفقان عقلي» أيضًا، ويشهد بذلك الدكتور إحسان عباس الناقد والباحث الكبير الذي كتب معلقًا على إصداري للرسائل يقول: «تشهد الرسائل لغادة بأنها كانت حريصة على ألا تحطم البيت العائلي على رأس غسان، كما إنها كانت حريصة على أن تظل العلاقة علاقة حب نقي مؤيد بصلابة المرأة المتمنعة (9 / 10 / 1992). وشعوري الغامر باحترام الكيان العائلي لغسان والتقدير للسيدة زوجته لم يكن في أي يوم من باب الرياء والخبث، والدليل أنني بعد رحيل غسان كتبت ممتدحة زوجته حين أصدرت السيدة كتابًا عنه والمقال (27 / 4 / 1972) منشور في مجلة «الأسبوع العربي» حيث كنت أعمل، كما أعدت نشره كاملًا في كتابي «كتابات غير ملتزمة» صفحة 90، وهو بعنوان: «آني كنفاني، مناضلة كسبناها.. ومما جاء فيه مخاطبتي لآنى قائلة: «أيتها المرأة الرائعة.. كتابك عن غسان أفضل ما يخاطب العقل الأوربي». أنا أرفض العدوانية التي قد تنجم عن صلات حميمة.. وأفرح بردود فعل شابة على إصداري لكتابي بعيدة عن مستنقع (القيل والقال) وقريبة من نبض القلب العاري. وأذكر على سبيل المثال مقالة لإسماعيل مروة في جريدة «الوطن» - 31 / 5 / 2011، ومما جاء فيها «لم أكن أتخيل أن كتابًا لطيفًا بحجم رسائل غسان إلى غادة يمكن أن يكون من أهم مفاصل حياتي الأدبية والخاصة وحفزتني تلك الغضبة المضرية الجاهلية على غادة لأن أقرأ وأدوّن ملاحظاتي، ولا ينقضي عجبي عندما أتذكر أن هذا الكتاب كان بين أقنعتي التي رافقتني خمس سنوات». من طرفي أعرف أنه سيأتي يوم يطالع فيه الناس رسائل غسان على نحو مغاير من المناخات التي تكرّم البعض باستقبالها بها. وعلى الرغم من الطبيعة المتأججة اللامنسية الإنسانية للصلة بيني وغسان فإنني ببساطة لا أشعر الآن بالشهية للاعتراف حتى بعد تلك الأعوام كلها، لأن جرعة العداء لنشري الرسائل كانت ومازالت أكبر من الصفاء ونشري لرسائل غسان حرك عشرات «الهياجات» والأمراض المغروسة في تربة حياتنا الأدبية والفكرية. ومنها مثلا العدوانية المجانية دونما قراءة للنص. كثيرون انتقدوا كتاب «رسائل غسان» انطلاقًا من الشائعات دونما اطلاع عليه، وأذكر على سبيل المثال شهادة بتاريخ 29 / 11 / 2011 في جريدة «الصوت» قال فيها «الدبلوماسي» ب. ف: «ليس من المعيب ما فعله كنفاني بل المعيب ما فعلته غادة السمان بنشر رسائله». لماذا لم أذكر اسم «الدبلوماسي» إياه؟ لأنه لا صراع شخصيًا بيني وبينه، بل صراع آراء وهو ما أحب التركيز عليه بالذات، فرأيه نموذج لمرض عربي شائع حيث تطلق الآراء على عواهنها ونحن نسترخي، ونأكل الخيار المملح ولا نكلف أنفسنا عناء قراءة النص الذي ننصب أنفسنا قضاة عليه، لنفهم أن العيب في نقد كهذا وليس في ما كتبناه ونشرناه غسان وأنا. فلو تكرم «الدبلوماسي» السيد ب. ف. بقراءة كتاب رسائل غسان كنفاني إلى غ. س. لاكتشف أن المناضل الراحل كان ينشر بعض رسائله لي في الصحف ثم يرسلها إليّ مع هامش بخطه على الصحيفة المطبوعة، ونقرأ شهادات عادلة، وبينها ما يلي من كتاب «رسائل غسان كنفاني إلى غ.س. صفحة 132، حيث خطت الإعلامية المعروفة ليلى الحر زميلة كنفاني في جريدة «المحرر» يومئذ وصديقتنا المشتركة شهادة تقول فيها: «هيام غسان بغادة يعرفه جميع الصديقات والأصدقاء والقاصي والداني ممن عاشوا مجد بيروت الثقافة والسياسة والفكر.. وتداخلت حيواتهم بأدبهم بفكرهم بنضالهم.. ومن خلال عمود شبه دائم على صفحات الجريدة التي يرأس تحريرها غسان كان يبثها غرامه.. هذا الغرام أيضًا وجدناه على صفحات ملحق جريدة «الأنوار» الأسبوعي.. كان غرامًا مشاعًا.. وغادة السمان لم تقم بفضح علاقة.. بل كانت العلاقة مفضوحة بلسان غسان وقلمه». وببساطة، الفضيحة في نظري تكمن في إحراق أوراق المبدعين لا نشرها، أو نشر بعضها فقط لتتم «قولبة» سيرة المبدعين على مقاس مصالح بعض المعاصرين من السياسيين وأهل الفن. كتب رفيق درب غسان وصديقه المناضل محمد زيد يقول (ص 134 من كتاب الرسائل): «كان غسان يقرأ علينا نتفًا من رسائله إلى غادة وكنا نصاب بما يشبه الوجوم ونحن نراه يكاد يذوب في كل كلمة وكل حرف حتى لكأنه مارس طقوس صلاة غريبة». والشهادات كهذه كثيرة.. وبالتالي لقد شتم الدبلوماسي السيد ب. ف. غسانا، لأنه صمم بدكتاتورية فكرية أن الرسائل «أسرار مكنونة داخل الأصداف»، ولم يكن يدري أن غسان لم يرتد قناعًا على قلبه وأعلن حبه بلا رياء ولا زيف.. ولا أصداف مكنونة!! بل سخاء في سكب اللؤلؤ، ولكن لمن يكلف نفسه عناء قراءة كتاب ينتقده! ومرض انتقاد الكتب بلا قراءة لها من أمراض حياتنا الفكرية العربية، لكنه ليس المرض الوحيد. والمجال لا يتسع للمزيد مما دونته في كتابي «محاكمة حب» الصادر في العام 2004 في سلسلتي «الأعمال غير الكاملة».

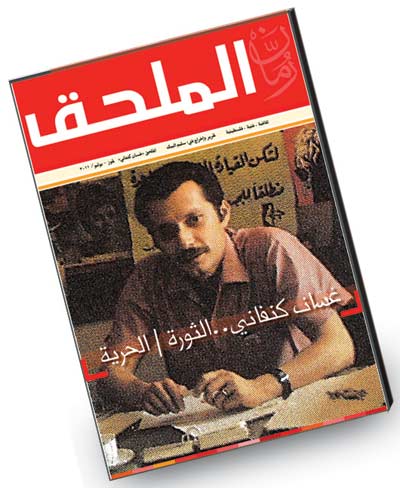

- أنا «العقلانية الصاحية» كما تصفني أتساءل دائمًا: هل العقلانية نمط من أنماط الجنون السري الهادئ؟ وكأستاذة جامعية سابقة هل أتقنت هذا الفن/ الأليم المهادن ومازلت؟ أما عن غسان، فهو لم يكن يومًا «خار ج إقليم الصحو»، كما جاء في سؤالك. بل إنه كان هو الصحو والوعي الفلسطيني والضمير الحي للقضية. وأمامي الآن «روزنامة» فلسطينية رائعة تلقيتها من عمّان هدية من صديقة لي هي الشابة الأديبة رنى سنداحة، ويقف وراء التقويم والدها رجل الأعمال المناضل المقدسي وخريج السجون الإسرائيلية الأديب ميشال سنداحة.. شعرت بأن هذا التقويم يلخص شخصية غسان المناضل، فهو من رسم الأطفال الفلسطينيين وكل شهر رسمه طفل، وبالتالي لم يتسلل إليه بعد دور الانقسام والاقتتال بين الفصائل. في هذه الروزنامة الرائعة للعام 2013 نرى صورًا لجوهر القضية الفلسطينية كما كان غسان دومًا يراها بعيني طفل بريء هو الكائن المبدع وابن الوطن المطرود منذ العام 1948 المشع بأصالته الواقف خارج لعبة الاقتتال الداخلي، الذي يبهج قلوب الأعداء المغتصبين للأرض ولحق الشعب الفلسطيني، ولطالما قلت لنفسي وأنا أرى هول ما يدور من انقسام فلسطيني بعد رحيل غسان، أنه لو كان حيًا لأعلن رفضه للاقتتال الفلسطيني الداخلي الذي يثلج قلب العدو.. ولوجد في تلك الروزنامة مرآة سعيدة بالتضامن الإسلامي المسيحي فيها، وهو المتزوج من سيدة مسيحية مناضلة دنماركية اعتنقت رسالة تحرير فلسطين وكانت وفية بقية العمر لها وله، وتستحق حبنا واحترامنا. تلك الروزنامة المؤثرة ذكرتني بأنه لو عاش غسان لصرخ كناطق رسمي باسم «القلب الفلسطيني»: الدرب إلى فلسطين لا تمر من جونية ولا من أي مدينة عربية، بل تمر من فلسطين وإليها فقط.. وكفاكم شجارًا وهياجًا هنا وهناك.. فعنوان القدس ليس سريًا والمعركة هناك. أما عن علاقة غسان بجبهة ما، فذلك أمر يخصه، تمامًا كعلاقة زوجي بأحد الأحزاب العربية. وبعد زواجنا بأسابيع مثلًا كتبت مقالاً ضد إصدار الحزب الحاكم في العراق مرسومًا يحرّم فيه «الأدب المظلم»، وذلك في مجلة «الحوادث»، حيث كنت أعمل، بعنوان «للناس لا تبتسم بمرسوم» ففي نظري علينا أن نجعل واقع الحياة مضيئًا بالرزق والكهرباء والحرية والبحبوحة والفرح قبل أن نمنع «العبوس الأدبي»!! وغضب بعض «رفاق» زوجي لخروجي عن «بيت الطاعة» الفكرية وطلبوا منه «تأديبي»، وقال لهم بوضوح صادق إن كوني زوجته لا يحرمني حريتي الفكرية وإنني زوجته، لكنني «جمهورية مستقلة» غير منتمية لأي حزب. وكان أن تعرضتُ لحملة صحفية أنا والراحل المسرحي عصام محفوظ الذي وقف معي وردت عليهم ودعم زوجي استقلاليتي. أنا لست جارية فكرية بل مواطنة حرة مستقلة الرأي وتتحمل مسئولية آرائها. وكون غسان ذات يوم ناطقًا بلسان جبهة ما أمر يخصه، قد أبتهج به أو لا أفعل، وتلك حكاية أخرى ليس مجالها الآن بل في مذكراتي.

- غسان لم يظلمه منح الصلح، بل ظلمه الزمان حين لم يتح له فرصة المزيد من العطاء وقام العدو الإسرائيلي بتفجيره وهو في الثلاثينيات من العمر.. ولو بقي غسان على قيد الأبجدية والحياة لأنجز عطاءً أدبيًا خارقًا. أعرف كم كانت حياة غسان صعبة، كما هي حال أهل النزاهة والأخلاق، فغسان ليس من الذين صرخوا «الثورة» وهم يعنون «الثروة»، بل كان ضد إسرائيل وحدها لا ضد رقة حاله ونزاهته ونظافة كفه. كان يعمل على جبهات عديدة كمعيل لأسرة يحترم حاجاتها ولا مصدر خارجيًا لرزقه إلا أبجديته وراتبه من الصحافة. غسان كان من طينة استثنائية لم تعد شائعة في زماننا (وحتى في زمانه) ولعله المبدع العربي الوحيد الذي كان سيرفض بالتأكيد جائزة نوبل لو مُنحت له لأنها مُنحت «لبرميل من البارود» على حد تعبيره، ويعني بذلك كاتبًا إسرائيليًا مازال مغمورًا هو «عجنون» الذي حاز في أواخر الستينيات جائزة نوبل وأغضب ذلك غسان والكثيرين. صلة غسان مع العالم الخارجي كانت ترفض تقديم التنازلات، كان مفلسًا ماليًا وثريًا إنسانيًا، وذلك نادر.

- كانت غليانًا فكريًا من الآراء المختلفة المتباينة المتحاورة بضجة وصخب أو بهدوء عاقل، لكن أحدًا لم يكن يطلق الرصاص على الآخر لخلاف في الرأي، ولم تكن الحرب وسيلة لفرض هذا الرأي أو ذاك، والسلاح ضد العدو وليس ضد الرأي الآخر. بيروت كانت في نظري «عاصمة للحرية العربية»، حيث تستطيع أن تذوق ملذات حرية التعبير على أرض عربية.. ثم كان ما كان... العرّافة خاتون إحدى بطلات روايتي «بيروت 75» صرخت في صفحات الكتاب: «أرى دمًا.. أرى كثيرا من الدم» ومع الأسف صدقت نبوءتها.. وتحول بيتي في «قصر الداعوق البيروتي إلى جبهة حربية، (فتهجرنا) إلى فندق في شارع الحمراء، وفي المصعد التقيت مصادفة بالصديق الشاعر محمود درويش وسألني: كيف استطعت أن تحددي موعد انفجار بيروت عند العام 1975؟ وسألت نفسي: لماذا؟ ربما لأنني من أصل سوري، كان بوسعي أن أرى لبنان بحياد بلا أسماء مكرسة متوارثة سياسيًا وبعيدًا عن «فولكلور» أولادهم وأحفادهم وبعيدًا عن مهرجان ازدهار صيف 1974 اللبناني يوم صدرت الرواية. وربما لأن الكاتب يحدس الزلازل كأي مخلوق بري في الغابة. ومع الأسف صدق حدسي وترجمت روايتي هذه إلى العديد من اللغات، وليتها لم تكن ولا كانت الحرب!

- لم يحدث أي «تحول» نوعي، بل حصل «تطور» بحكم الثقافة والنضج والبيئة الكريمة الحاضنة المتطورة الحضارية عصريًا. لكنني وصلت من دمشق وأنا أحمل زوادتي من العلم في جامعتها والخبرات الإنسانية، فضلا عن نضارة الشهوة إلى المعرفة لصبية شامية في العشرين لديها فضول قبلتها كلها إلى اكتشاف العالم. لم أتنصل يومًا من بيت جدي خلف الجامع الأموي في دمشق وطربوشه و(شرواله) الشامي العتيق. ولن أزعم يومًا أن حياتي في دمشق كانت مرحلة عابرة تنهدت الصعداء حين تخلصت منها وصرت «عصرية ومتحررة» وبيروتية سويسرية باريسية لندنية إلى آخره.. أكررك.. لا تحول نوعيًا، فحياتي الدمشقية هي التي زودتني بأسلحتي الأولى لمواجهة العالم الخارجي، ولولا دعم أبي ودروسه في دمشق وخبراتها التي أتت لي لما استطعت الوقوف على قدمي بعد وفاة أبي ولما ينقضي على وصولي إلى مدينة جديدة (يومئذ) هي بيروت أكثر من عامين. وبالمقابل، لهذا الوطن الرائع لبنان الذي صرت من رعاياه فضل كبير على أمثالي، ولولا احتضانه لحرفي على أرض عربية تنبض بالحرية لما كنت على ما أنا عليه. وأكتب الآن مذكراتي التي أنوي نشرها مسلسلة في الصحافة قبل إصدارها في كتب، وأنجزت الجزء المتعلق بحياتي السورية، ويقع في كتاب كامل إلى جانب أجزاء أخرى. مرة أهداني قريبي الشاعر نزار قباني كتابًا هو مذكرات نيرودا، وكان بعنوان «أشهد أنني عشت» من طرفي علِّي أكتب عنوانًا لمذكراتي هو «أشهد أنني عشت مرات». فقد مت مرات ونهضت من رمادي بين مدينة وأخرى ومرحلة وأخرى. وستقع مذكراتي في أجزاء عدة: دمشق، بيروت، لندن، باريس. وأحلم بإنجازها قبل رحيلي إلى كوكب آخر. والأهم من كل ما تقدم أنني كدمشقية أمها من اللاذقية لم تسلبني روحي الأصلية تلك المدن الرائعة كلها التي عشت فيها بعدما غادرت دمشق، وبرج إيفل جاري في باريس لم ينتزع من قلبي شتلة ياسمين جدتي ويحتل محلها. وتوقيت قلبي لا تقرع فيه ساعة «بيج بن» اللندنية. بل ساعة «العبد» البيروتية وساعة «محطة الحجاز» الشامية التي كانت متوقفة حين كنت في دمشق، وقالت يومها إحدى بطلات كتابي الأول «عيناك قدري»: حين نجد ساعة مدينة معطلة، فاعلم أن زمنها متوقف ومعطل. ولكن بيروت مدينة عربية نبيلة تحتوي الجميع وتتحمل سماجاتهم وحتى أذاهم، مدينة احتضنت حرفي على كل صعيد، ولن أنسى يومًا فضلها اجتماعيًا وفكريًا وأدبيًا عليّ، وحين تشاجرتُ «شجار العشاق» العنيف مع دمشق وحُكمتُ بالسجن لثلاثة أشهر بقانون رجعي المفعول لذنب أفخر به، وهو أنني من حملة الشهادات العالية وغادرت بلدي دونما إذن مسبق، تابعت دربي التي اخترتها، فقد غادرت دمشق لمتابعة دراستي في «الجامعة الأمريكية» في بيروت، ولن أنسى أن حاكم إمارة الشارقة أنجدني يومئذ بجواز سفر أنقذني من السجن حين رفضت السفارات السورية كلها تجديد جواز سفري وطلبت مني العودة إلى سورية لمراجعة شعبة المخابرات التي أقسمت أن أموت قبل أن أطأ عتبتها، لأنني أعرف أنني لست أقل إخلاصًا لسورية عن العاملين فيها! في بيروت تنفست الحرية على أرض عربية، وهو ما أحلم به دائمًا لأقطارنا كلها. وأتمني أن أعود إليها ذات يوم ولن أصير يومًا أديبة فرنسية من أصل عربي فأنا عربية حتى أموت.

- لن أنكر الحقيقة، لأنني عميلة غير سرية لها. وهي ببساطة أنني فشلت في الابتعاد عن عالمي العربي منذ سنتي الأولى في باريس حين دعانا أصدقاء غادروا مثلنا الوطن، دعونا لسهرة فرح باريسية ليلة رأس السنة، واعتذرنا، فقد كنا، زوجي وأنا، نغرق شيئًا فشيئًا في الحزن، لأننا اضطررنا لمغادرة الوطن حرصًا على حياة زوجي. إنني في باريس وقبلها لندن وجنيف وروما ونيويورك، في دورة دراسية أتعلم منها، وبالتالي أعيش في مناخ لا تأخذني فيه كلمة متحذلق سياسي محلي في موجة هلع متعفن، ولا يسرقني من عالم الجماليات الفنية صراع «الديكة» على المكاسب الشخصية بذرائع «وطنية». أي أن بقائي بعيدة وفّر عليّ نوبات الصعود والهبوط العابر في (الضغط) النفسي والأبجدي، وبالمقابل لم أحاول يومًا التحرر من الجاذبية للوطن، ومازلت فلكًا يدور في مداراته. بل إن بعدي الجسدي قد يكون وفّر لي صفاء في الرؤية المدججة بدم بارد ذهنيًا يقيني من مواقف ردات الفعل، ويمنحني رؤية أكثر شمولًا وبعدًا عن النزوات اليومية. وللأسف أرى في «الربيع العربي» بعضًا من خيوط الخريف وبالذات حين يتعلق الأمر بحرية الكلمة واحترام حقوق المرأة والتراجع عن بعض مكاسبها في الزمن السابق، وأصلي كي أكون مخطئة في نظرتي هذه.

- يلفتني الكثير من الظواهر الأدبية في عالمنا العربي المعاصر، وبينها ما يستحق وقفة متأنية، لا يتسع لها المجال. وباختزال، لست من رعايا أنشودة «الماضي كان أجمل» أو ما يدعونه بـ «الزمن الجميل» إبداعيا في الحقول كلها، فهو اليوم وغدًا ومن تلك الظواهر الاشتعال الجميل لقلم المرأة ولعطائها في الحقول كلها، الإعلامية والأدبية والعلمية والدبلوماسية والسياسية وسواها، على الرغم من إصرار بعض النقاد على ممارسة جاهليتهم الفكرية، حيث يتحدثون عن الأدب الذي تكتبه المرأة على حدة، كما لو أنها معاق في سباق للركض وله مجاله، وذلك بدلًا من الحديث عن المبدعات منهن ضمن إطار تقويم نهر الأدب العربي الحديث، سواء كانت كاتبته من لابسات التنورة أو السروال. من الضروري وضع حد للكسل النقدي عند البعض والذين ينشدون السهولة والتبسيط المخل. وأعتقد أن الوقت قد حان لصحوة نقدية لم تخل منها كتابات نادرين من النقاد والمعاصرين المبدعين تتعامل مع النصوص التي تخطها النساء الشابات كنص أدبي لا صلة له بجنسهن البيولوجي، بل بإبداعهن الأسلوبي الفني والفكري أو فشلهن في ذلك كما يحدث للأدباء الذكور أيضًا. لا تستطيع طبعاً إنكار فضل بعض النقاد المعاصرين والرواد في هذا الحقل، حيث يهملون العوامل الاجتماعية والسياسية والدعائية الإعلامية المالية في تقويمهم للأدب، ولا يبقى في غربالهم إلا ما يمر من ثقوب المعايير الإبداعية، لكننا بحاجة إلى من يقتدي بهم، محولا تلك العطاءات النقدية الفردية إلى تيار سائد. وأحب التأكيد على أن المستقبل أجمل من الحاضر والزمن العربي الجميل يولد مع أولادنا وأحفادنا، على الرغم من الخراب الذي أورثناه لهم. أذكر على سبيل المثال حكاية خفيفة الظل: كنت في مطار باريس بانتظار الطائرة حين بدأت طفلة صغيرة في الرابعة من العمر في بكاء الضجر - وكنت سأشاركها ذلك لولا فارق السن المهول - وصارت أمها اللبنانية تصرخ بها اسكتي يا بومة.. اسكتي يا بومة! وقلت لنفسي ها هي امرأة أخرى تعلم أولادها فن الكراهية التقليدية المتوارثة دونما إلقاء نظرة جديدة على ما يدور. ولكن منذ أيام، اتصل بي من بيروت العديد من الصديقات والأصدقاء لإعلامي بأن مخزنًا كبيرًا في حي الأشرفية البيروتية (آ - بي - سي ABC) زَيّن غابته الاحتفالية بعشرات البوم الجميل. وكعاشقة للبوم (وأخط هذه السطور وحولي أكثر من 500 بومة جميلة تحدق بي وبنهر السين خلف نافذتي) تحريت عن الأمر، واكتشفت أن وراء هذا الديكور الرائع الذي تلقت صوره الساحرة مهندسة ديكور شابة في الثلاثينيات من العمر هي مايا غجر. لم أحلم أن أرى البوم (المشئوم) عربيًا كزينة لشجرة ميلاد ولغاية الأعياد في مخزن تجاري كبير. عالمنا العربي يتطور بهدوء على يد الجيل الجديد، ولا أحد يستطيع بناء السدود في وجه نهر العصر، ولا مفر للتخلص من المهترئ من احترام تقاليدنا وعاداتنا في الحقول كلها بعد غربلتها ونبذ الهراء، كما أنه ليس بوسع أحد الإبداع إذا تخلى عن تاريخه وتراثه الحق بعد تنقيته من شوائب الهذيان السخيف اللاعلمي اللاواقعي اللاعصري. نحن بحاجة إلى نظرة نقدية في عالمنا العربي ولا تتنصل من القديم ولا من عينها العصرية ولا من عين العدالة الإنسانية الفنية النقدية.

- لديّ الكثير منها بعد عمر من الأخطاء التي تعلمت منها. لكن النصائح لا تجدي كما تقول، و«نقل الدم الأبجدي» غير ممكن، بالمقابل أحب الاعتراض على قولك «تمامًا كالنقد الأدبي». من طرفي، احترمت النقد الأدبي دائمًا (أعني النقد الذي يحترم نفسه) وعلمت الكثير منه. وأذكر على سبيل المثال محاضرتي الأولى بمفردي في «الجامعة السورية» وكنت في العشرين من العمر، وكان والدي رئيسًا لها ووزيراً للتربية والتعليم، يومها ألقيت قصة نالت التصفيق من جمهور ملأ مدرج الجامعة، وانهمرت عليّ بعدها كلمات الإعجاب بعد المحاضرة، وكان الفرح يسيل من وجه الحبيب أبي. وجاء الناقد الصديق محي الدين صبحي لتحيتي بين الجمع وسألته مهنيًا: ما رأيك بالقصة؟ وقال لي إنها رديئة فنيًا. وبدلًا من تصديق مناخ التهاني المحيط بي توقفت عند رأيه وسألته لماذا هي رديئة وبيّن لي بجملتين مواطن الخلل فيها، ووجدته على حق حتى أنني لم أنشرها في مجموعتي القصصية الأولى «عيناك قدري» التي صدرت بعد ذلك. وتعلمت من رأيه النقدي القاسي ولم أقع في الغلطة الفنية مرة ثانية. تلك حالي مع النقد الأدبي. أنصت جيدًا إليه و(الأمثلة لا تحصى) وأتعلم من بعض النقاد، على الرغم من أنني كالبشر جميعًا أحب الثناء. وبوسعي تأليف كتاب عمّا علمني إياه النقد النزيه. الأديب الذي لا يحترم الناقد الجيد يشبه الدكتاتور الذي يكره الصحافة الحرة. |

|

|