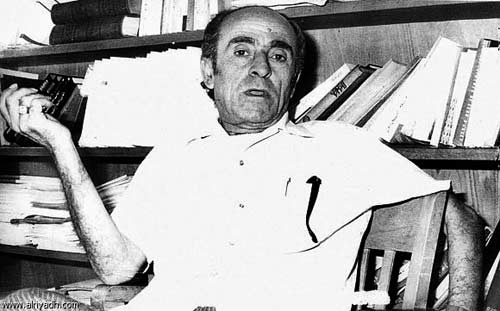

في الذكرى الحادية والثلاثين لرحيله: خليل حاوي.. قامة شعرية وفكرية شامخة

|

إذا كان «نيسان أقسى الشهور»، في رؤية تي إس إليوت (T. S. Eliot) الشعرية، كما يعبّر عنها في مطلع قصيدته الشهيرة «الأرض اليباب»، (The Waste Land) لأنه «يولّد الليلك من الأرض الموات»، و«يحرّك الجذور الخاملة بغيث الربيع»، فإن يونيو هو الشهر الأقسى في تجربة خليل حاوي الشعرية؛ وكلا الشاعرين الكبيرين استلهما أسطورة الموت والانبعاث في البنية الشعرية في ما أبدعا من قصائد. غير أن قسوة دبيب الحياة الربيعية في عروق الأرض التي ماتت في شتاء أرض إليوت اليباب، تقابلها قسوة الموت في صيف الواقع العربي المؤلم، موت مزّق رؤيا الانبعاث التي ميّزت المرحلة الأولى من تجربة خليل حاوي الشعرية، مرحلة امتدت طوال خمسينيات القرن العشرين وحتى مطلع الستينيات، حين أبدع مطولته الرائعة «لعازر عام 1962». هذه القصيدة التي كتبها حاوي على إثر انفصال الوحدة بين مصر وسورية في العام 1961، جسّدت في صورها الشعرية وفي رموزها بداية دبيب الموت في العروق الحيّة، وانهيار حلم الوحدة العربية الكبرى، وضياع الأمل في النهضة القومية العربية التي كان حاوي قد نذر شعره وحياته لها. من هنا أطلق الشاعر على تلك القصيدة بعد الهزيمة العربية في يونيو 1967، «قصيدة الهزيمة قبل الهزيمة». كانت هزيمة الخامس من يونيو 1967 فجيعة لشاعر وُصف بشاعر الانبعاث الحضاري، فجاء الواقع العربي الأليم ليكذّب رؤيا ذلك الانبعاث، فكانت صيحة خليل حاوي في قصيدته «الأم الحزينة» التي كتبها بعد الهزيمة:

ما لثقل العارِ! غير أن قسوة يونيو تجاوزت الحدّ وفاقت احتمال الشاعر المنكوب بالحرب الأهلية اللبنانية التي بدأت في العام 1975، لتصل إلى فجيعة احتلال الجيش الإسرائيلي بيروت، مدينة الشاعر، في الخامس من يونيو عام 1982، في اليوم نفسه لاحتلال ذلك الجيش المعتدي ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وسيناء المصرية، والجولان السوري قبل خمسة عشر عاما. في ذلك اليوم اليونيوي القاسي والحزين، كان خليل حاوي يصرخ مجددا: «من يمحو عني هذا العار!». وقف الشاعر مساء على شرفة شقته ليلقي النظرة الأخيرة على مدينته المحتلة، و«ليمحو» ذلك «العار» بطلقة بندقية صيد فجّر نارها بين عينيه لتطفئ جبهته إلى الأبد، ولتكفّن وجهه بالرماد بعد أن انطفأ السيف وانسدّت الآفاق. يشمخ خليل حاوي رائدا فذا من روّاد شعرنا الحديث، ويبرز نتاجه الشعري الذي أبدعه عبر ما يزيد على ثلاثة عقود من الزمن، علامة مضيئة في تراث الشعر العربي في القرن العشرين. وكان ذلك النتاج الشعري المتميّز تعبيرا فنيا رائعا عن رؤية نافذة وتجربة شعرية عميقة وبعيدة الأمداء تجلتا في دواوينه الخمسة: «نهر الرماد» (1957) و«الناي والريح» (1961) و«بيادر الجوع» (1965) و«الرعد الجريح» و«من جحيم الكوميديا» (1979). كما أن خليل حاوي، وهو أستاذ النقد الأدبي والفلسفة في الجامعة الأمريكية ببيروت منذ أواخر الخمسينيات بعد نيله شهادة الدكتوراه من جامعة كمبريدج البريطانية وحتى عام رحيله الاختياري عام 1982، كان أيضا صاحب نظرية في الشعر استمدها من تجربته الشعرية، وصاغها مما أسماه «بدائه الفن الشعريّ» التي تمثّلت حسب ما ذهب إليه «في كلّ شعر أصيل من هوميروس إلى الشعر الجاهليّ والشعر الأوربيّ الحديث في آخر تطوراته». وكان حاوي يؤمن بأنّ إبداعه الشعريّ يتخطّى المذهبيّة الضيّقة، ليغدو مثالا للشعر الخالد عبر الثقافات وعبر الزمن، وقد حدّد «بدائه الفنّ الشعريّ» بأسس أربعة هي: التعبير بالإيقاع الداخليّ، وبالصورة الموحية، وبالأسطورة، والوحدة العضويّة. وسأتناول في ما يلي نظراته في تلك الأسس الأربعة كما عبّر عنها في مقابلات صحفية عديدة طوال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، عَهِدها إلي وأعملُ حاليا على إخراجها في كتاب بعد أن نشرت كتابا عام 2002 يضم دراساته وأبحاثه النقدية والفلسفية بعنوان: خليل حاوي: فلسفة الشعر والحضارة، ووضعت مقدمة بعنوان «رائد القصيدة الحديثة يعيد للشعر دوره الحضاري» لأول مجموعة كاملة لأعماله صدرت بالعام 1993، لتكتمل بذلك المصادر الأساسية لدراسة هذه القامة الشعرية والفكرية الشامخة في المشهد الأدبي والثقافي العربي الحديث، ولأردّ جميلا لأستاذ كبير كنتُ أقرب طلابه إليه طوال اثني عشر عاما. الإيقاع والوزن لعلّ مسألة الإيقاع والوزن في الشعر كانت ومازالت من أكثر المسائل إثارة للجدل بين الشعراء والنقّاد العرب منذ منتصف القرن الماضي. وكانت قد بدأت قبل تلك الفترة، تجاربُ شعريّة عربيّة اعتمدت التنويع في الأوزان الشعريّة والقوافي تارةً، واتّجهت إلى إلغائها تمامًا تارةً أخرى. أما قصيدة التفعيلة التي أطلقها شعراء كبار في الخمسينيّات، وخليل حاوي من روّادها، فلم تكن الشكلَ الفنيّ الوحيد في الساحة الإبداعيّة العربيّة. فقد أفسح كسر التقاليد الشعريّة الكلاسيكيّة مجالًا رحبًا للتجريب بأشكال شعريّة جديدة تأثّر أصحابُها بالشعر الأوربيّ الحديث في أشكاله المتنوّعة، وارتبطت بما اصطُلح على تسميته بحركة الحداثة في الشعر العربيّ. وقد رأى حاوي أنّ انعتاق القصيدة العربيّة من وحدة الوزن والقافية واعتمادها التفعيلة أساسًا للإيقاع، لهو مما تتميّز به القصيدة الحديثة؛ إذ «إنّ تحرّر الشاعر الحديث من الشكل التقليديّ الجامد يجعل شعره أكثر مرونة، ويجعل الإيقاع فيه داخليًّا يطوّع الوزن لأغراضه»، على حدّ قوله. لذلك أكّد حاوي أنّ استناده إلى وحدة التفعيلة وتنويع القوافي لم يكن تهوينًا وتيسيرًا لعملية البناء الشعريّ، بل مطلبًا يحتّمه تحقيق البناء الشعريّ بناءً عضويًّا تمّحي فيه ثنائيّة الشكل والمضمون. ولعلّ من أهمّ ما قرّره هو أنّ تطوير الشكل الهندسيّ للقصيدة ليس وحده تعريفًا للشعر الحديث، ما لم تملِ ذلك التطوير حتميّة المادّة المعبّر عنها. وقد انبرى خليل حاوي بحدّة للدفاع عن شعر التفعيلة الذي اعتمده شكلًا لإبداعه الشعريّ، وللتعريف بهذا الشكل الشعريّ الجديد الذي جاء ثورة على وحدة الوزن والقافية التي سادت الشعر العربيّ قرونًا طويلة. كما انبرى بحدّة أكبر للتصدّي لقصيدة النثر العربيّة التي رأى أنّ أصحابها ألغوا من الشعر ماهيّة الفنّ الإبداعيّ بإسقاطهم عنصر الإيقاع منه، وقد عدّه جوهر الفنّ الشعريّ. لكن حاوي- وإن التزم هذا الموقف المبدئيّ الراسخ القائل بحتمية تحلّي القصيدة بالإيقاع المنضبط بوزن- فهو لم يرفض قصيدة النثر الأوربيّة التي احتفظت بالإيقاع الداخليّ، وعدّها نتيجة حتمية للتطوّر الحضاريّ في الغرب، إذ رأى أنّها تمتاز بالأصالة، وهي أساس الحكم على قيمة الشعر في ما ذهب إليه. لكنّه رفض التجارب العربيّة في قصيدة النثر التي يمارسها من أسماهم بـ «صغار الشعراء»، الذين حوّلوا قصائدهم إلى «فوضى مطلقة دون أن تكون لديهم نظرة في الوجود تبرّر هذه الفوضى تبريرًا حتميًّا»، على حدّ قوله. الصورة والرمز أمّا الصورة الموحية - وقد رأى حاوي أنّها أحد ركني الشعر إلى جانب الإيقاع الموحي- فهي الصورة الحسّية المحدّدة الصلبة التي تجمع، في الوقت نفسه، بين «منتهى التحديد ومنتهى الإيحاء غير المحدود»، وتعبّر بذلك عن «مضاعفات شعورية وحقائق على مستويات مختلفة». وقد اشترط أن تكون الصورة كلّيّة وأساسًا لبناء متكامل، وهي لا تصل إلى تحقيق ذلك «ما لم ترتبط» - وفق تعبيره - «بالرمز كما استخدمناه، وهو الكلّيّ العينيّ». والرمز، في نظر حاوي، ليس أداةً مصطنعة تصدر عن تقصّد إراديّ واعٍ، بل رؤية تنفذ عبر الواقع إلى الحقائق الخفيّة التي تكمن وراءه. والشعر الرمزيّ إذًا - كما يراه – هو الشعر الواقعيّ المعمّق الذي يعبّر عن معانٍ واحتمالاتِ معانٍ لا تُستنفذ بالشرح والتأويل. ويتولّد الرمز الكلّيّ من الالتحام الذي دعا حاوي إليه، بين الرؤية والتجربة المتجذّرة في أرض الواقع، فتغدو ذات الشاعر قطرة في بحر الوجود، ويذوب الذاتيّ في المطلق، ويتوحّد المجرّد والمحسوس، وتمّحي الحدود ما بين الواقع وما فوق الواقع. الأسطورة والرمز الحضاري وليس الرمز الكلّيّ، الذي شكّل العمود الفقريّ لقصائد حاوي وحقّق لها الوحدة العضويّة، سوى الأسطورة التي عدّها أهمّ صفات الشعر الحديث؛ فهي التي جعلت بعض الشعراء المحدثين قادرين على الخروج بالشعر العربيّ من نطاق الغنائيّة الذاتيّة إلى نطاق التجارب الكلّيّة التي تنصهر الذات فيها بالموضوع، ويتحد الواقع بما فوق الواقع. والرمز الحضاريّ هو بالضرورة، في رأيه، وليد الرؤية التي تنفذ عبر الظاهر إلى أعماق النفس وأمداء الوجود. ولئن عادت إلى الأسطورة بعض قصائد الشعر العربيّ السابقة على القصيدة العربيّة الحديثة، فقد وردت في تلك القصائد على سبيل السرد، ولم تتحوّل إلى عنصر بنيويّ في القصيدة ومكوّن لنسيجها الشعريّ. ولعلّ الاستخدام البنيويّ للأسطورة في ما تميّز من قصائد الشعر العربيّ الحديث، وعلى رأسها تجربة خليل حاوي في الشعر الأسطوريّ، هو من أبرز سمات التجديد في القصيدة الحديثة في انطلاقاتها الأولى. فلم تكن الأسطورة في التجارب الشعريّة العربية المتميزة إضافةً شكليّة، أو مجرّد استعارة شخصيّات أسطوريّة أو استعادة قصص أسطوريّة؛ بل كانت وسيلة الشاعر إلى تحقيق الالتحام بين الشكل والمضمون، بين التعبير الشعريّ الفنّيّ ومادّة الشعر، وبين الرؤية الشعريّة والحسّ التاريخيّ والتجربة الواقعيّة والكشف المستقبليّ. وقد كانت الأسطورة في شعر خليل حاوي رمزًا حضاريًّا ووسيلةً للتعبير عن معاناته للقضيّة المحوريّة في تجربته الشعريّة، وهي الانبعاث الحضاريّ للأمة العربيّة بعد قرون من السبات العميق. وكانت الأسطورة في تجربته الشعريّة رمزًا حضاريًّا، فأكّد ضرورة أن تكون مستمدّة من التراث الشعبيّ، قائمة في ضمير الأمة، ليُصار إلى إشراك الآخرين في تجربة الشاعر، فيكتفي باللمحة السريعة ولا يقع في آفة الشرح والتقرير. الوحدة العضوية رأى خليل حاوي أنّ الأسطورة، التي تشكّل محور القصيدة، هي عامل الوحدة العضويّة فيها. وكما أنّ الأسطورة رمز حضاريّ استلهمها في شعره للتعبير عن قضية الانبعاث الحضاريّ، فإنّ الوحدة العضويّة في الشعر لا تتوفّر- في رأيه- إلا إذا كان الشعر ينتمي إلى منطلق انبعاث حضاريّ. وفي الوقت الذي يَقصر فيه حاوي سمة الوحدة العضويّة على فترات تاريخيّة معيّنة، فإنّه يرى أنّ نظريّة الوحدة العضويّة تكمن «قيمتها» في أنّها «وحدها تبرّر التأكيد بأنّ الشعر خلق أصيل؛ ذلك أنّ الشاعر لا يستمدّ مضمونه مادّة جاهزة جامدة، بل يذيبها ليبدعها إبداعًا جديدًا أصيلًا»، فيلغي بذلك صفة الأصالة عن إبداعات شعريّة عديدة في تاريخ الشعر الإنسانيّ لم تظهر في فترات التحوّل التاريخيّ والانبعاث الحضاريّ، ويصعب بالتالي أن تُعدّ الوحدة العضويّة من بدائه كلّ شعر عظيم، لو أنها ارتبطت- كما يرى- بفترات تاريخيّة محدّدة. وقد أخذ حاوي نظريّة الوحدة العضويّة عن الشعر الرومنطيقيّ وما واكبه من فكر أطلقه الفلاسفة الألمان في أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، وانتهى إلى اكتمال في النقد الأدبيّ مع الشاعر-الناقد الرومنطيقيّ الإنجليزيّ سامويل تايلور كولريدج (Samuel Taylor Coleridge)، ولخّصها بقوله إنها نظريّة تنطلق من التمييز بين ما هو ذهنيّ جامد آليّ وما هو حيويّ صاهر ومتنام. ولا تتحقّق الوحدة العضويّة في القصيدة إلاّ إذا توافرت للشاعر موهبة الخيال الخلاّق الذي يَصَهر المادّة الجامدة المعطاة ويُذيبها، ثم يُنشئ منها أثرًا شعريًّا لا يفترق فيه الشكل عن المضمون إطلاقًا، لأنّ كلاهما ينمو من بذرة واحدة تتطوّر وتكتمل، ويكون اكتمالها اكتمالًا للشكل والمضمون معًا. وقد وصف حاوي الشعر بأنّه «صهر، وبلورة، وبذرة حيّة تنمو وتكتمل، يُطعمها الشاعر نفسه وعمره»، لإيمانه بأنّ الشعر «تكوين عضويّ». ويغلب الظنّ أنّ ما جعل حاوي يعتقد بارتباط العضويّة بفترات الانبعاث الحضاريّ وقصْرها عليها، التزامه بقضيّة الانبعاث الحضاريّ التي استلهمت أسطورة الموت والانبعاث بنية رمزيّة محوريّة في شعره للتعبير عنها من ناحية، وتأثّره من ناحية ثانية بالفلاسفة والنقّاد الرومنطيقيّين الألمان الذين رأى أنّهم منظّرو حركة الانبعاث الألمانيّة في الشعر والفلسفة والموسيقى، متأثّرًا أكبر التأثّر بشليغل (August Wilhelm von Schlegel) كما صرّح في حوار صحفي في مطلع الستينيات: «فهو الذي أخذتُ عنه فلسفة الأسطورة نظريّة موسّعة واضحة». ولعلّ هذا الالتزام بانبعاث الحضارة العربيّة بعد انحطاط دام قرونًا، يعود إلى إعلائه شأن التراث الثقافيّ العربيّ، الشعريّ منه بالأخصّ، وهو ما دعاه إلى أن يطلق على نفسه صفة «الشاعر التراثيّ»، وأن يشترط على الشاعر في هذا العصر أن يكون ما يمكن أن ندعوه بالناقد الحضاريّ: بمعنى أن يمتلك العدّة اللازمة لإدراك تراثه والتراث الإنسانيّ بنظرة نقديّة تحدّد ما يسمّيه حاوي بالعناصر الحيّة في التراث، وتصهرها في مادّة شعره ونسيجه، حتى يكون شعره «متّصلًا بالتراث، متفوّقًا عليه، ومنفصلًا عنه». وقد دفع حاوي إلى تأكيد هذا الموقف رؤيتُه عددًا من الشعراء المحدثين يرفضون التراث بأسره، ويرون أنّ الحداثة انفصال تامّ عن الذاكرة الحضاريّة للأمّة وقطيعة تامّة مع ماضيها، فأخفقوا في اكتشاف العناصر الحيّة في التراث، ووقعوا بذلك في خطأ رفض القيم الإيجابيّة في الحضارة. بهذا أسقطوا عن الشعر «مسؤوليّة الخالق للقيم»، وفق تعبيره، لأنّ الشعر الذي ينطلق من الرفض ويبقى عليه، يصيبه العقم ويغدو عاجزًا عن إبداع القيم الأخلاقيّة في المجتمع. ويرى حاوي أنّ الرفض والثورة ليسا بذاتيهما صفتين ملازمتين لكلّ شعر حديث وجّيد في آنٍ معًا، ويمكن أن تكون الثورة «معرضًا لحرَد صبيانيّ، وأن تكون نزقًا عصبيًّا وفورة انفعالات سطحيّة وعابرة. وهذه جميعًا وسائل الشاعر الذي لا تسعفه الرؤية والثقافة على فهم أحاسيسه وحضارته، وحضارة الإنسان في عصره وفي تراثها المتراكم عبر التاريخ». غير أنّ حاوي أيقن في السنوات الأخيرة من عمره أنّ الشعر لا يستطيع وحده أن ينهض بثورة تحقّق انبعاثًا حضاريًّا، وهو ما زعزع في نفسه الإيمان بحتميّة الانبعاث الحضاريّ الذي انطلق منه. وكان يشعر منذ مستهلّ تجربته الشعريّة أنّ المرحلة التي يعبّر عنها ويبدع فيها تفتقر إلى الفكر الفلسفيّ، وهو ما حتّم على الشاعر أن يكون «فيلسوف نفسه وفيلسوف الحركة الشعريّة». إن هذه المهمة الصعبة التي حمّلها حاوي للشاعر لينهض بمهمة التغيير في زمن التحوّلات الحضاريّة، حتّمت على الشعراء العرب الذين قادوا حركة الحداثة الشعريّة العربيّة في منتصف القرن العشرين أن يطلقوا ما نعته لورنس لبكنغ (Lawrence Lipking) بـ «ثورة نقديّة»، ليرسموا معالم الفلسفة الجماليّة لثورة التجديد في الرؤية والتعبير الشعريّين، وليخلقوا لدى المتلقي حساسية شعريّة جديدة توليه القدرة على الولوج إلى عالم غير مألوف من الصور الشعريّة والرموز والأساطير، وعلى تذوّق لغة شعريّة طازجة، وعلى تَقَبُّل إيقاعات تحرّرت مما تعوّدت الأذن العربيّة سماعه من موسيقى الشعر العربيّ العموديّ. فكان على الشاعر العربيّ

الحديث المجدّد أن يكون شاعرًا- ناقدًا، يمتلك ناصية الإبداعين الشعريّ والنقديّ،

وما يقتضيانه معًا من موهبة وثقافة. وقد اقترن الإبداع الشعريّ والإبداع النقديّ

في عمل خليل حاوي أحدهما بالآخر، فكانا وجهَي نتاجه. فإلى جانب ما تحلّى به من موهبة

فنيّة فذّة وتجربة شعريّة ثريّة تخطّت الذاتيّ إلى ما هو حضاريّ وإنسانيّ، تميّز

بثقافة نقديّة- فلسفيّة، فاتّحد في ذاته الشاعر بالناقد. وكان من بين روّاد الشعر

العربيّ الحديث، من أبرز من رسم بهذين الوجهين التوأمين لذاته، معالم حركة الحداثة

الشعريّة العربيّة في القرن العشرين، ومن أسهم في إطلاق الثورة النقديّة المصاحبة

لثورة التجديد في الشعر العربيّ وإيصالها إلى ـ جمهور المتلقّين. ------------------------------ واهُ يا جَبَالِيا...

يا ساحةً للغضبِ هارون هاشم رشيد |

|

خليل حاوي

ت. إس. إليوت

سامويل تايلور كولريدج

|