الشّاعر الناقد

قضيتُ فترة من حياتي مؤمنًا بأن التفوق لا يمكن إلا أن يقع على منطقةٍ واحدة، ولذلك لم أكُن أتخيّل أن الشاعر يمكن أن يبرز في فنٍ آخر سوى الشعر، لكنّ معرفتي بما أنجز كولردج في الأدب الإنجليزي، وما أنجزه صلاح عبدالصبور في الأدب العربي جعلتني أعيد التفكير في الأمر، فالشاعر الكبير يمكن أن يكون ناقدًا كبيرًا، وهذا هو شأن ت. إس. إليوت، الذي ترك لنا تراثًا نقديًّا بالغ الأهمية في نقد الشعر، كما ترك لنا قصائد أسهمت في تغيير مجرى الشعر الأوربي، بل مجرى الشعر في العالم الإنساني كله، وهذه الصفة تنطبق إلى حدّ ما على صلاح عبدالصبور.

قرأتُ لعبدالصبور قصائد لا تُنسى، وأعدّها من عيون شعر الحداثة، كما قرأتُ له مقالات نقدية لا أزال أعدّها من عيون المقالات النقدية التي قرأتها في حياتي. وأذكر أن مقالة ت. إس. إليوت عن التقاليد والموهبة الفردية - وربما كان من الدقّة أن أُسميها «التراث والموهبة الفردية» - قد تركت في نفسي تأثيرًا عميقًا عندما تيقنتُ أنني فهمتها وأصبحتُ أعمل بها، خصوصًا حينما يرى أن الشاعر الأوربي موصول بتراثه الذي يبدأ من هوميروس وينتهي إليه، فهو جزء من كلّ، وهذا الكل يؤثر ويتحكم داخليًّا في توجهاته، لكن من الناحية الأخرى هناك الحضور الإبداعي للشاعر نفسه، وهو حضور فردي يتميز به كل شاعر على غيره.

والحضور الأول هو ما يصل الشاعر بتراثه ويجعله جزءًا منه، أما الثاني فهو ما يفصل الشاعر عن تراثه ويجعله مُضيفًا إليه. ولذلك فالشاعرية الحقة عند إليوت هي أن تكون جزءًا من تراثك، وأن تتمرد عليه في الوقت نفسه.

هذه النظرة أو هذه النظرية - إن شئت - هي صيغة فكرية نقدية تنطبق على كل الشعراء، ففي كل شاعر هذان الجانبان المُتصارعان، فهو ابن لتراثه من ناحيةٍ، وهو متمرد على هذا التراث من ناحيةٍ أخرى. والانتماء إلى التراث هو عودة إلى الأصل الذي لا يمكن أن ينفصل عنه الشاعر.

إبداع الموهبة الفردية

إن الخروج عن هذا التراث هو إبداع الموهبة الفردية. أعني الإبداع الذي يجعل من الشاعر شاعرًا، ومن ثمّ مُتميزًا عن أقرانه المعاصرين له، وأقرانه الذين سبقوه أو لحقوا به. وإذا طبَّقنا هذا الكلام على صلاح عبدالصبور نفسه، لقُلنا إن شعره ينتمي إلى تراثٍ شعرى عريقٍ يرجع إلى امرئ القيس، لكن حضور عبدالصبور في هذا التراث حضور مُفارق، أو بمعنى أدق حضور ينطوي على تمردٍ في داخله، فصلاح يستوعب تراثه، لكنّه لا يريد أن يكون واحدًا آخر من الذين قرأ لهم أو عنهم في هذا التراث، فهو يريد باختصارٍ أن يكون نفسه لا غيره، ومن ثم فإنّ تفرّده يجعله مُستقلًا عن تراثه رغم ارتباطه به.

الطريف أن عبدالصبور يُحاكي إليوت في هذا الجانب، فهو من ناحية يكتب مقالات عن الشعر ودوره في الحياة، وهو من ناحيةٍ ثانية كان مؤمنًا بدور الشعر في الحياة، وهو من ناحيةٍ أخيرة كان ناقدًا لكلّ فنون الأدب الأخرى.

ولا أزال أذكر مقالاته المُمتعة عن الأعمال الأدبية الممتازة التي كتبها غيره، والتي علَّق عليها نقديَّا في جريدة الأهرام، منذ زمنٍ بعيدٍ كنت لا أزال فيه طالبًا جامعيًّا.

ولا أزال أذكر إلى اليوم مقال صلاح عن مجموعة نجيب محفوظ القصصية التي عنوانها «دنيا الله»، ففي هذه المجموعة قصة أصابتني بالحيرة ولم أفهمها لأول وهلةٍ، وهي قصة زعبلاوي.

والحق أنني لم أفهم الطابع الميتافيزيقي لهذه القصة إلا بعد أن قرأتُ تفسير عبدالصبور لها.

النقد التطبيقي عند صلاح

قراءة صلاح لمجموعة «دنيا الله» لنجيب محفوظ هي نموذج من النماذج المتعددة لنقده التطبيقي الذي يستحق أن يُدرس دراسة خاصة، حيث يبدو صلاح أقرب إلى النقاد التفسيريين منه إلى التحليليين، لكنّ هذا لا يُقلل من قيمته بأي حال.

وأعتقد أن درّة عبدالصبور في هذا الجانب هي كتابه «حياتي في الشعر».

والعنوان نفسه مُلتبس في هذا الكتاب يؤدي غير معنى من المعاني الاحتفائية بالشعر، فيمكن أن نقرأه بمعنى أن الشعر هو حياة صلاح، ويمكن أن نقرأه بمعنى ثانٍ هو أن الشعر قد أصبح حياة عبدالصبور، أو نقرأه بمعنى ثالث هو إن الإنجاز الوحيد الذى يرى صلاح أنه حققه في حياته هو الشعر، فهو إنجازه الأوحد والفريد.

وقد جذبني في هذا الكتاب أمران؛ الأول هو الربط بين التجربتين الشعرية والصوفية. وهو ربطٌ فريد لم أره عند شاعرٍ أو ناقدٍ آخر، فصلاح يعيد بناء عملية الإبداع الشعري من خلال مصطلحات التصوف.

وما ساعده على ذلك هو أن ملامح تجربة الإبداع الشعري فيها شيء غير قليل من ملامح التجربة الصوفية، ولذلك يقارن صلاح بين مفردات التجربة الصوفية ومفردات العملية الشعرية، وذلك على نحوٍ فريدٍ لم يسبق له نظير من قبل، ولم أرَ بعده محاولة مماثلة، لا عند معاصريه ولا حتى اللاحقين عليه.

تعلُّق بالتجربة الصوفية

الحق أن هذا الربط بين التجربتين الشعرية والصوفية فتح لي أُفقًا من المعرفة التي جعلتني أتعلّق بالتجربة الصوفية، وأحاول استكمال ملامحها في ذهني. هذا عن الأمر الأول الذي يصل الشعر بالتصوف. أما الأمر الثاني فهو ربط الشعر بفنّ الرسم، وذلك من خلال بناء القصيدة، وقد كان الراحل عز الدين إسماعيل يتحدث دائمًا عن «معمار القصيدة»، ويقصد بناءها، لكنّ عبدالصبور لم يَمضِ معه في الحديث عن «معمار القصيدة»، وإنما آثر أن يستخدم مصطلحًا آخر هو «التشكيل»؛ ذلك لأنه كان يرى أن القصيدة أقرب في بنائها إلى «اللوحة»، مؤكدًا ذلك بقوله إن «البناء أو التشكيل في القصيدة الغنائية هو مسار اهتمامي».

ويدعم ذلك باعتقاده أن ما رآه الفيلسوف الألماني نيتشه حول المأساة الإغريقية جدير بأن يراه الناقد حول أشكال العمل الفني والأدبي، بدءًا من الخاطرة المنظومة (الإيبجرام) حتى الملحمة.

وقد توحي كلمة «القصيدة الغنائية» أنها مجرد غناء مُرسل، تنسال فيه الخواطر والأحاسيس انسيالًا عفويًّا تلقائيًّا بحيث لا يربط بينها إلا التداعي، لكنّ صلاح يرى أن هذا النهج في كتابة القصيدة كفيل بإنهاكها، ويجعلها وجودًا هُلاميًّا يعسّر الإحساس به، وعلى العكس من ذلك يرى عبدالصبور أن ما ينقص كثيرًا من شعرائنا هو المقدرة على وضع أحاسيسهم وعواطفهم في نسقٍ متكاملٍ.

هذا النسق ليس «مِعمارًا» بالمعنى الذي قصد إليه عز الدين إسماعيل، وإنما بمعنى آخر يلحّ عليه عبدالصبور الذي يقول لنا إنه كتب كثيرًا من القصائد وطواها لا لسببٍ إلا لأنّ بناءها بدا في نظره غير مُحكمٍ.

الذروة الشعرية

يؤكد صلاح أن محكّ الكمال في بناء القصيدة هو احتواؤها على ذروة شعرية، تقود كل أبيات القصيدة إليها، وتسهم في تجليتها وتنويرها.

وهي ليست ذروة بالمعنى الذي نجده في الدراما، وإن كانت تحتوي عنصرًا دراميًّا، لكنها أقرب ما تكون إلى ما اصطلح العرب على تسميته «بيت القصيد».

وما الاختلاف في الأبنية إلا اختلاف في مكان الذروة بالقصيدة. ويرى عبدالصبور أن قصيدة الشاعر اليوناني السكندري كفافيس «في انتظار البرابرة» هي أوضح مثال على ذلك، وتمضي القصيدة على النحو التالي في ترجمة عبدالصبور:

ماذا ننتظر وقد تجمّعنا في الميدان؟

***

البرابرة يصلون اليوم

لِم هذا التوقف في مجلس الشيوخ؟

لم يجلس الشيوخ، ولا يسنّون الشرائع؟

لأنّ البرابرة يصلون اليوم

فما جدوى الشرائع يسنّها الشيوخ للمستقبل

والبرابرة سوف يسنّون الشرائع حين يقدمون؟

لماذا استيقظ إمبراطورنا مبكرًا

وجلس على بوابة المدينة الرئيسية

على عرشه، في أبهى زينته، لابسًا تاجه؟

***

لأن البرابرة يصلون اليوم

والإمبراطور ينتظر ليستقبل

قائدهم، ومن الحق

أنه أعدّ خطابًا، حشد له فيه

كل ألفاظ التكريم وشاراته

***

لماذا خرج قنصلانا كلاهما، وكذلك خرج النبلاء

وقد ارتدوا عباءاتهم الحمراء المُزركشة

ولبسوا أساورهم وكل خواتمهم ذات الفصوص

الزمردية

واتَّكأوا على عِصيّهم، ذوات المقابض البالغة جمال

النقش؟

لأن البرابرة يصلون اليوم

وأشياء كهذه تبهر عيون البرابرة

***

ولماذا لم يأتِ الخطباء المصاقع اليوم كالعادة

كي يلقوا خُطبهم، وينفثوا ما في صدورهم؟

لأن البرابرة يصلون اليوم

وهم يضيقون ذرعًا بالفصاحة وصناعة الكلام

***

لماذا حلّ هذا الاضطراب فجأة

واكتست وجوه الناس هذه الجهامة؟

ولماذا تخلو الشوارع والميادين بهذه السرعة

ويعود كلّ إنسان إلى بيته مثقلًا بالفكر؟

لقد هبط المساء، والبرابرة ما أتوا

وجاء قوم من الحدود يقولون:

إنه ليس ثمة برابرة

***

والآن ماذا سنصنع بدون البرابرة

فقد كانوا نوعًا من الخلاص؟

ذروة النهاية

يرى عبدالصبور أن ذروة قصيدة كفافيس هي نهايتها، فالنهاية تشبه لحظة «التنوير» في أجرومية القصة القصيرة التقليدية، وتذكّرنا بنهايات موباسان المُفاجئة لأقاصيصه.

فالتفاصيل تتزاحم من أول القصيدة حتى قرب نهايتها لتجلو موقفًا ما، وتبدو هذه التفاصيل في بعض الأحيان لونًا من الثرثرة الحميمة، ثم ما يلبث كل ذلك أن يرتفع بارتفاع الذروة، ويكتسب دلالاته بعمقها.

وهنا قد يعود القارئ مرّة ثانية على ضوء الذروة الأخيرة لكي يُعيد تقدير قيمة التفاصيل الأولى. والذروة النهائية قد لا تكون مفارقة أو حكمة، بل قد تكون صورة جديدة تضاف إلى الصور الأولى، لكنّها أكثر منها نُضجًا وجمالًا، فكأن القارئ يعلو مع القصيدة قمّة فقمّة حتى يصل إلى أعلى القمم، مثل قصيدة لوركا «الجيتار» التي يترجمها عبدالصبور على النحو التالي:

نواح الجيتار يبدأ

أقداح الشروق قد تحطمت

نواح الجيتار يبدأ

من الصعب أن تُسكت الجيتار

من المستحيل أن تُسكت الجيتار

فهي تبكي برتابة كما يبكي الماء

كما يبكي الريح على وقع سقوط الثلج

من المستحيل أن تُسكت الجيتار

فهي تبكي لأمور انقضت

تبكي رمال الجنوب الدافئ

وهي تطلب أزهار الكاميليا البيضاء

تبكي سهمًا بلا هدف

ومساء بلا صباح

وأول طائر مات على الغصن

أوه... أيّها الجيتار

أنت قلبٌ جُرح عميقًا، بخمسة سيوف

ولا يكتفي عبدالصبور بذلك، بل يؤكد أنه يحدث أحيانًا أن تكون الذروة النهائية نوعًا من الردّ على الافتتاح، ويضرب لها مثلًا بقصيدة بريفير «عائلية» التي يترجمها على النحو التالي:

الأم تطرز

الابن يذهب إلى الحرب

والأم تجد ذلك طبيعيًّا

والأب؟ ماذا يصنع الأب؟

هو يذهب إلى عمله

وزوجته تطرز

وابنها يحارب

وهو يعمل

والأب يجد ذلك طبيعيًّا

والابن؟ ماذا يظن الابن؟

الابن لا يظن شيئًا، لا شيء مُطلقًا

فأمه تطرز، وأبوه يعمل، وهو يحارب

وحين ينتهي من الحرب

سيعمل مع والده

والحرب تستمر، والأم تستمر

في التطريز

والأب يستمر

في العمل

لقد قُتِل الابن

وهو لا يذهب إلى الحرب بعد

والأب والأم يذهبان للمقبرة

والأب والأم يجدان ذلك طبيعيًّا

والحياة تمضي

تمضي مع التطريز والحرب والعمل

العمل والحرب والتطريز

العمل والعمل والعمل

الحياة مع المقبرة

ويتوقف عبدالصبور مُعلِّقًا على هذه القصيدة بأن مقاطعها الأولى تحكي وجهة النظر في الحياة من خلال الأم والأب والابن، لكي تقول لنا إن ما وجدوه طبيعيًّا قد لا يكون كذلك، وإن الطبيعي الوحيد هو الحياة مع المقبرة أو مع الموت.

أهمية التوازن

لا يكتفى صلاح بهذه الأنواع، بل يُضيف إليها أنواعًا أخرى متعددة الذُّرى، مُعترفًا في الوقت نفسه بأن بعض القصائد قد لا تكون الذروة فيها واضحة، وأنها تحتاج إلى نوعٍ بعينه من الحدس. ولا يتوقف عند ذلك، بل يضيف إلى ذلك أنواعًا أخرى من القصائد تتنوع ذُراها أو تتنوع طرائق تشكيلها. وفي كل الحالات كان يؤكد أهمية التوازن الذي يقوم على التجانس بين الصور والإيحاءات لكي يصل إلى أن التوازن هو السمة الأخرى في التشكيل الذي تتآزر مع البناء لتعطي القصيدة حياتها المتحققة، بحيث لا تصبح مجرد إحساس فقط، بل إحساسٍ مُتجسد.

وهنا يستشهد عبدالصبور بما قاله جوته «الفن تشكيل قبل أن يكون جمالًا»، ويرى أن كلام جوته على حقٍ، وأنه منذ أن نضج شعريًّا وهو يتبع هذه القاعدة في بناء قصائده.

والحق أن مصطلح «التشكيل» نفسه كان مصطلحًا مأخوذًا من فن الرسم والنحت لا العمارة، ولذلك لم يكن صلاح يجد حرجًا في كتابة القصيدة على أنها لوحة تشكيلية من وقائع العالم التي تتحول إلى عناصر في بناء لوحة تشكيلية.

ومن القصائد التي لا أنساها له، قصيدة بعنوان «تقرير تشكيلي من الليلة الماضية» التي تأتى على النحو التالي:

•عناصر الصورة

لون رمادي، سماء جامدة

كأنها رسم على بطاقة

مساحة أخرى من التراب والضباب

تنبض فيها بضعة من الغصون المتعبة

كأنها مُخدر في غفوة الإفاقة

وصفرة بينها، كالموت، كالمحال

منثورة في غاية الإهمال

(نوافذ المدينة العذبة)

• الحركة

محبوسة،

ثقيلة

هامدة

• الإطار

قلبي المليء بالهموم المُعشبة

وروحي الخائفة المضطربة

ووحشة المدينة المكتئبة

تشكيلٌ حداثي

لو تأملنا «عناصر الصورة» التي تتشكل بها علاقات الصورة، للاحظنا - أولًا - الانتقال من المتحرك في الزمن إلى الساكن في المكان، ولذلك يجمد اللون الرمادي في السماء كأنه رسم على بطاقة، وغير بعيدٍ عنهما تمتد مساحة من التراب والضباب لا يتحرك فيها سوى بضعة من الغصون الرفيعة، التي تبدو كما لو كانت أصـــابع متعبــــة أو «كأنها مُخدر في غفوة الإفاقة».

ولا يمتد التشبيه إلا لكي يلتقط اللون الأصفر الذي يعود بنا إلى الغصون المتعبة، فيبدو أشبه بالموت القادم والمنثور بلا منطقٍ على عناصر الصورة، فيبدو أشبه بنوافذ المدينة المغلقة، وإذا انتقلنا من المكان الجامد إلى الحركة لوجدناها محبوسة ثقيلة هامدة، كأنها استعارة أو تشبيه لمدينة تغرب فيها الحياة، تاركةً إياها بلا حركة.

فالمقطع كله هو حركة بلا حركة، أو حركة النزع الأخير قبل أن تفارق الروح الجسد. أما الإطار فهو الانتقـــال من العام إلى الخاص، أو من الطبيعة إلى الفرد التائه في هذه المدينة التي لا تحقق أيّا من أُمنياته، فيبــــدو كأنـــــه إطار لعناصر الصورة في علاقاتها التي يصلها قلب مُلئ بالهمــــوم المعشّــبة وروح خائفـــة مضطــــربة، لا تجد لها مكانًا في وحشة المدينة المكتئبة.

هذا نوع من التشكيل حقًّا، ولكن أي نوعٍ من التشكيل؟! إنه تشكيلٌ حداثي بلا شك، يذكّرنا بلوحات براك وبيكاسو، ولوحات الفن التجريدي كله، لكن ليس هذا هو النوع الوحيد من التشكيل في شعر صلاح عبدالصبور، فهو شعر تنطوي تشكيلاته على تحولات هي تجسيد حي لحيوية هذا الشعر وإبداعه في آن ■

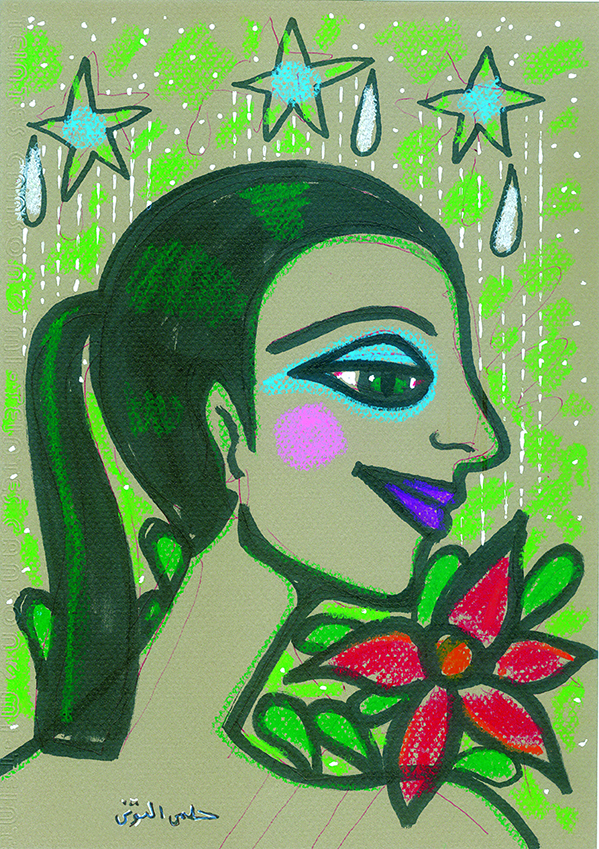

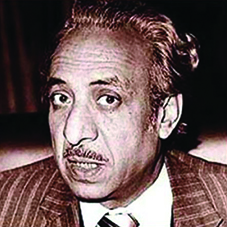

صلاح عبدالصبور