حمام الدار بلاغة الراوي ونرجسية السرد

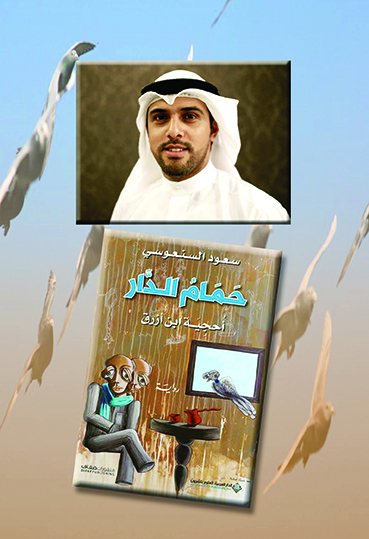

تبرز نرجسية السرد في رواية الكاتب الكويتي سعود السنعوسي (حمام الدار أُحجيَة ابن أزرق، الدار العربية للعلوم ناشرون 2017) من خلال التفات السرد إلى ذاته داخل النص، بحيث تتجسّد عملية الكتابة بوصفها جزءًا أساسيًّا منه؛ لتعبّر عن وعي مضعف بعملية الكتابة؛ إضافة إلى توسيع الهوّة بين النص ومنتجه الأصلي، حتى كأنّه يتحلّل من كلّ حمولاته الفكرية والاجتماعية والثقافية، ولعلّ هذا التحلل لا يتم إلا من خلال «ميتاسرد» يتشكّل من خلاله الوعي بهذا الأمر، فتساؤلات الراوي على مستوى السّرد الخارجي المؤطّر للرواية يكشف عن حيرته من بطل روايته ابن أزرق، ولماذا لم يدعه ينتحر، فاستبطان الراوي لذاته حيال تلك الشخصية هو ما يُحيل إلى عدم وجود قواعد مسبقة، ورغم أن النص كتب في لعبة الميتاسرد في دفقة واحدة استمرت اثنتي عشرة ساعة، فإن وصفه لنصّه باللقيط يكشف عن عدم اكتماله، أو أنه نتاج خروج على قواعد ونظم مسبقة.

تحمل الرواية كل ملامح سرد ما بعد الحداثة، بدءًا من العنوان واستخدام مفردة الأحجية بحمولاتها الدلالية المرتبطة بالاستغلاق الدلالي في اللفظ أو المعنى، أو الطبيعة الملغزة بوصفها لُغْزًا يتبارى الناس في حَلِّه، ومن ثمّ هو أقرب للتسلية، واللعب، وللعب أهمّيته القصوى في سرد ما بعد الحداثة، وهذا هو التحول الذي طرأ على مفهوم الرواية عَبر مرحلتي الحداثة وما بعدها، فبدلًا من أن تكون الرواية بحثًا عن المعنى في الحياة ذاتها انتهينا إلى الرواية/ اللعبة أو الرواية/ الأحجية، أو الرواية التي تقود القارئ من خلال ما يشبه سردابًا يعجّ بالمفاجآت والألعاب ينفتح على حين غرّة أمام القارئ، وهو ما التزمه السنعوسي في الجمع بين صيغتين من السرد: السرد المباشر القائم على تمثُّل شخصيات بشرية من لحم ودم، وهي ورقيّة بطبيعة الحال، لكنّ مقروئيتها تجعل التّقدمة للطبيعة البشرية، إذ يظهر الخيال الروائي في صورة أوضح من الطبيعة الورقية لكل شخصية، لكنّه في لعبة الـ «ميتاسرد» يبرز الجانب الورقي المتخيّل على حساب الشخصية المتخيلة، بحيث تكون الأسبقية للطبيعة الورقية.

ويتمحور الخطاب في وجود مبدع أعلى يحرّكها بخيوط وهي دُمى في يديه، لكنّها من ناحية أخرى ذات وعي مفارق يجعلها في إطار متخيّله السردي ذات طبيعة بشرية واعية، أو ذات وعي روائي منبعه الأصيل في كلتا الحالتين وعي الكاتب وثقافته.

سرد شفّاف

يتجاوز الراوي دوره في رواية السنعوسي، فهو ليس مجرّد فاعلية تتحدث أو قناة ناقلة لا يتجاوز دورها عملية نقل الأحداث وتوصيلها، وهي ليست بالأمر الهيّن، لكن ينتج عنها ما يُعرف في علم السرد بالسّرد الشفّاف الذي لا يعنى بغير النقل، ويتوارى الراوي من خلال تماهيه مع الأحداث والشخصيات.

بمعنى آخر لا يصطنع مسافة سردية إذا كان راويًا، ولا يقوم بتعالٍ سردي إذا كان مؤلفًا ضمنيًا، وفي كلّ الأحوال يبرز إلى الرواية بوصفه شخصًا واعيًا ومدركًا لما يسرده، لينقل لنا القصة من خلال سرد كثيف، يشير فيه الراوي إلى نفسه علنًا، باعتباره منتجًا للنص، وما يترتب على ذلك من كسر الإيهام بالواقع عن قصد، لذلك تظهر شخصية الراوي المتأمل لسرده والمعبّر عن معاناته؛ ليقوم بوظيفة تأويلية تتبنى موقفًا شخصيًّا، ويتحوّل الراوي إلى شخصية والعكس، في حركة بندولية يتماسّ فيها الراوي مع المؤلف الضمني، وينسب إلى نفسه صراحة كتابة هذا النص اللقيط، وصفة اللقيط توحي النقصان من جهة وعدم الاعتراف من جهة أخرى.

إنه يتنكّر لنصّه كما يتنكر أحد الأبوين لابنه، فتتغيّر من خلالها الوظائف والمهام المنوط بها الراوي التقليدي، مع احتفاظه بوظائفه الأساسية؛ ليقدّم لنا سردًا تكراريًا في عهدين، ومن خلال نصّين يسردان القصة الواحدة مع اختلاف في التفاصيل، وإذا كان الراوي يعبّر عن عدم اكتمال النص، فإنّها حيلة فنية، هذه الحيلة تتعامل مع القارئ الموازي لها، حيث لا يتحقق هذا الاكتمال إلا في نهاية النص ومع حلّ خيوطه وعُقده المختلفة.

كائنات ورقيّة

في رواية السنعوسي، نحن أمام كائنات ورقيّة بمعنى الكلمة، حيث نتابع عملية خلقه، من خلال عملية إيهام بعدم معرفة الراوي لشخصية عرزال بن الأزرق بطل روايته، وزعم فنّي بنقص درايته بشخصيات الرواية، وكيف دخل إليه وفي أي جذر متمركز في ذاكرته، وفي هذه الحيلة الفنية يتحلّل الراوي مناورًا من كلّ تبعيات روايته، كما أنه يقف على مقربة من القراء أو في صفّهم.

يمارس هذا النوع من السّرد دورًا رئيسًا في انفتاح النص على عوالم مختلفة من الواقعي والمتخيل، دون أدنى مساءلة ودمجهما في وحدة واحدة بناء على هذا الميثاق السردي. فتتحوّل الشخصيات من شخوص ورقيّة إلى كائنات من لحم ودم، يجلس إليها الراوي، ويعيد بناءها وفقًا لرؤيته الخاصة، «أطلب منها الجلوس على المقعد أمامي، نتحلّق جميعنا في جلسة أرضية. أتفحّص ملامحها متوتّرة في حضرتي. أمنحها سمات وملامح لم تكن موجودة في مخيلتي قبلًا، أزيل شامة من وجنة عجوز متصابية، أرسمها أسفل شفة فتاة متدلّلة، أمنح غلظة لصوت شيخ تهبه توازنًا يشبه شخصيته أثقل لسان ثرثرة أبتليها بتأتأة، أفرغ من تشكيل الشخصيات... أحادثها أستجوبها»، وهكذا تنفتح عمليّة التمثيل السردي إلى أقصى درجاتها في إبداع الشخصيات، ومحاولة أن تستوي في صورتها الكاملة مع اكتمال كتابة النص على الورق.

خطاب تعليقي

من خلال هذا السرد الواعي لذاته يقف الراوي من سرده على مسافة، ليست مجرد مسافة سردية واعية يقفها الراوي من سرده، إنّما هي سمة لخطابه القولي، لا فيما يخص أفعال الشخصيات داخل البنية السردية، إنمّا في تعليقاته على مواقف تلك الشخصيات وأدوارها وأفكارها، وما يصدر عنها من أقوال وأفعال يفسرها هو، ومن ثمّ يمكن القول إن أول مؤشر لبلاغة الراوي هو خطابه التعليقي المتعالي عن طبيعة الشخصيات وموقفه منها، إذ يرسم الراوي, كونًا له مفرداته الخاصة, ماء وفضاء وشخصيات كلّها بلون أزرق، حتى اسم البطل سقط في أتون هذا اللون، فهو ابن أزرق، هذا الأب المتسلّط الذي يمارس صنوف القهر على مجمل شخصيات الرواية، فلم يسلَم أحد من جبروته، الأزرق ترتبط بالإجرام ومآل المجرمين، على نحو ما نعرف في تراثنا الديني، يقول الله في كتابه العزيز «ونحشر المجرمين يومئذ زرقًا» (سورة طه - من الآية 102).

وفي عملية الخلق الروائي يقوم الراوي بعملية تمديد للزمن، وتقصيره من خلال عملية تشظٍّ متعمّدة للزمن، فالزمن النفسي له القدح المعلى في الرواية، رغم تقسيمه إلى صباحات زمنية اعتيادية، لكنّ مقاييس الزمن تختلّ لدى شخصية عزرال وتأخذ طابعًا تكراريًا في الوقت ذاته، فهو يسير ولا يسير، يتكرر ولا يتكرر، «على هذا النحو يستفيق عزرال بن الأزرق كل يوم منذ أمس»، وفي إطار هذه التكرارية تتكرر المشاهد والصيغ مرات عدّة، لكنّها في الوقت نفسه مع شخصيات أخرى، فعبارة محورية مثل «الحمام لا والأفعى لا تخون» تقف بوصفها بؤرة أساسية يتحلّق من حولها السرد، ومن التكرار تنبع المفارقة، ويبرز دور التناصات التي مارسها السنعوسي لينتج نصًا روائيًا يحمل كل ملامح سرد ما بعد الحداثة■