كل الأشياء مواجهة الذات... الموت بالتقسيط

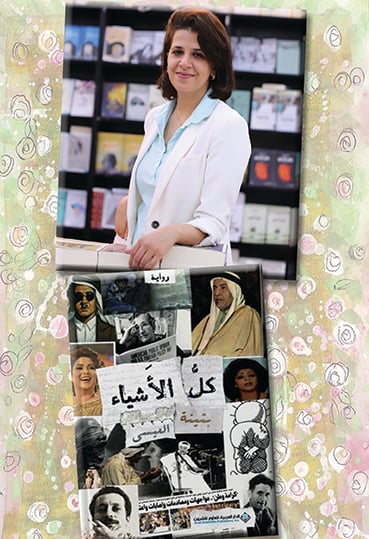

كما يُقال، فإن الغلاف يعتبر العتبة الأولى لدخول النص. فمنه تبدأ الخطوة الأولى لعبور عالَم الرواية، ومنه نستشفّ لمحة عن مضمون الرواية أو محتواها. وللغلاف دلالاته التي تمسّ روح العمل الإبداعي، وإلّا فلا أهمية له سوى أنه غطاء لورق الرواية. وغلاف روايتنا، كل الأشياء تستدعي الوقوف والتأمل أمامه. إنه غلاف جاذب، كولاج، يحمل صورًا لشخصيات معروفة، وكل تلك الشخصيات رموز محبوبة، على اختلاف مكانها، ومكانتها، وزمانها، واهتماماتها، تمثّل قدوة وعلامة فاعلة ومؤثرة في حياتنا، وهي الصور والملصقات نفسها الموجودة في شقة نايف.

بعض هذه الرموز محليّة، كأول ما يلامسنا، كون الرواية محلية، تتحدث عن حدث مهمّ ومؤثر، يلامس المجتمع الكويتي، وقعت في عام 2011م، حيث أعلن فيها نواب المعارضة عن قضايا فساد مالية ضد الحكومة والنواب، واستمرت الأحداث في التصاعد خلال 2012/2013م، ومن هذه الرموز الموجودة على الغلاف رموز كويتية مثل سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، والشاعر فهد العسكر، والمطربة عوده المهنا، وسامي محمد وتماثيله، وبعضها رموز عربية، مثل أم كلثوم، وغسّان كنفاني، وطلال مداح، ومحمد الدرة، وناجي العلي، وبعضها عالمية مثل تشي غيفارا، وإدوارد دو غاليانو، وفريدا كاهلو، ومارتن لوثر، وجورج أورويل، ونعوم تشومسكي.

هذه الصور والشخصيات بعضها بالأبيض والأسود، وبعضها بالألوان، في دلالة على البُعد الزمني بينها. تتّسق مع عنوان الرواية كل الأشياء، حيث كل هذه الرموز المختلفة والمتشابهة في كل شيء، تغري بالقراءة والاقتناء.

تدور الرواية حول حدَث مركزي، وهو عودة جاسم من الغربة، بعد وفاة والده عبدالمحسن العظيمي، عبر فكرة مواجهة الذات والآخر، إضافة إلى الصراع بين الأجيال حول المفاهيم السياسية.

ومن خلال هذا الحدث الآني، تأخذنا الكاتبة في رحلة بين الحاضر والماضي، عبر تقنية الإرجاع الفنّي لمشاهد من الماضي (الـ «فلاش باك»)، منذ الصفحات الأولى للرواية.

ووفق نانسي كريس في كتابها «تقنيات كتابة الرواية»، «فإن حق الإرجاع الفني يكون بعد ذكر ما يكفي من الأشياء المثيرة للاهتمام، لتثبيت أقدامنا في الزمن الحاضر للرواية، قبل أن تنقلنا إلى الماضي، وينبغي ألا يشكّل الإرجاع الفني المشهد الأول، كما أنه يجب ألّا يعقُب حاضرًا قصيرًا وخاليًا من الحركة».

وقد علّق الكاتب حسين عبد علي على هذا الموضوع قائلًا إن بثينة العيسى اختارت أسهل الحلول لاستخدام هذه التقنية في الانتقال من زمن إلى آخر، عن طريق استخدام الفعلين «تذكّر وفكّر» بصيغ مختلفة مرات عدة في رواية ليست طويلة جدًا.

اللغة في كل الأشياء

اهتمت الكاتبة بالسرد، والحوار، وتسجيل الأحداث، دون أن تحوّل السرد إلى أسلوب بلاغي ولغة معقّدة ومنمّقة، قد تحول دون فهم الحالة النفسية للشخصيات.

هذه البساطة خدمت الرواية، وأعطت الشخصيات مساحة كبرى للبوح بالأفكار، والمشاعر والتنفيس عن حالات الغضب والإحباط، والكشف عن مكنونات النفس بكل بساطة.

وعلى الرغم من عشقي للّغة، وإيماني بأهمية الموازنة في الكتابة الروائية بين عذوبة اللغة وبراعة السرد، فإنّ بساطة اللغة في كل الأشياء ساعدتني كثيرًا في العمل على فكرة التحليل النفسي لشخصيات الرواية، والبحث فيما يريد أن يقوله النص الروائي.

وبعيدًا عن نقد الكتابة الفنية المتخصصة في تحليل الرواية، من خلال تقنيات الكتابة والبناء الفني، والاشتغال على عناصر الرواية، ولإيماننا بأن الرواية لم تعد مجرّد سرد وخيال، بل هي عالَم من التقنيات والأشكال تُبنى على أسس جمالية ومنطقية، لتواجه التحوّلات الكبرى التي يمرّ بها هذا العالم، الذي أصبح أكثر تعقيدًا وانغلاقًا، وأمام كل ما يحدث من غرائب وعجائب وأسرار تكاد تأخذنا أخذًا للجنون، يأتي دور الرواية وقدرتها التي يتيحها لها السرد في الدخول إلى مناطق عميقة داخل النفس الإنسانية لاستخراج ما لا يقال، واكتشاف الوجه الآخر للإنسان، الوجه الذي نخفيه حتى عن أنفسنا، ثم نصطدم به ونواجهه، كمن يواجه شخصًا غريبًا لا يعرفه.

ندخل للرواية من منظور التحليل النفسي لشخصية جاسم، وصراعه مع نفسه (صراع الذات)، إضافة إلى صراعه مع والده، الذي يمثّل «الصراع مع الآخر»، صراع الذات بين ما تعتقده وما تعيشه.

بدأ صراع جاسم مع نفسه بعد دخوله السجن:

«في كل مرة يدخل فيها الصاجة، كان يغادرها ناقصًا، كما لو أنه يموت بالتقسيط، كأن الصاجة هي المكان الوحيد الذي يقدر على استيعابه».

مواجهة الذات

إن مواجهة الذات من أصعب الحروب التي يخوضها الإنسان، والتي لا يمكن لأيّ إنسان أن يتعرّف إلى ذاته إلّا بالمواجهة التي غالبًا ما تكون مرعبة ومخيفة، صعبة ومعقّدة، وتترك آثارًا عميقة في النفس، أن تكون أنت في مواجهة مع نفسك.

«فكّر وهو يعود إلى العنبر تلك الليلة، إن كانت تلك خطته، إن كان هو الخصم الجدير بالاحترام الذي كرّس نفسه لإنهاء أمره».

يعتقد البعض أن هذه المواجهة سهلة، لمعرفة الإنسان بنفسه، لكن ما إن يخُض المرء هذه التجربة حتى يعرف تمامًا مدى صعوبتها وقسوتها، بل إنها - بلا مبالغة - محيّرة، مرعبة، وصادمة.

إنها المعركة التي تضعك أمام اكتشافات ونتائج مُربكة ومتصدّعة، تشعر باضطراب وأنت تغوص داخل ذاتك، تبحث فيها عمّا تؤمن به، عمّا تدافع عنه دائمًا، تمارس الغوص أكثر، تحاول جاهدًا أن تكتب نفسك بجملة صحيحة، لكنك لا تستطيع إلا أن ترى نفسك مفككًا ومقطعًا ومنقسمًا.

تقف أمام المرآة، مرآة النفس، صارخًا أمام هذا التداخل في الأحاسيس، والذكريات، في الأفكار، الزمان والمكان، يداخل الخيال بالواقع، المعقول باللامعقول، الرمز بالمباشرة، تختلط الأصوات واللغات، الذات تصرخ وتصرخ، فتسمع أصوات الآخر، الحاضر، والماضي، حتى يضيع صوتك تمامًا، ويختفي كل شيء، لا شيء سواك أنت وذاتك والخوف، الخوف الذي يضعك أمام حقيقتك التي كنت تخفيها بالمثاليات، أنت أمام نفسك عاريًا، إلا من ذاتك والألم.

هكذا تمامًا، أنت تموت بالتقسيط، أو تولَد من جديد، «لذلك غادر جاسم السجن كافرًا بالرمل، والدم، وبالأرض، والناس، وفوق كل الأشياء التي كفر بها كان كافرًا بنفسه»... «عرف بأنه ضحية، وليس بطلًا، وأن الهزيمة تنخره حتى عظامه»... «لذا، حين حدّثته دانة عن الوطن، حدثها عن الرحيل، وحدثته عن الإيمان، حدثها عن الشكّ، وحين حدثته عن النصر، حدّثها عن الهزيمة»... كان يؤمن - بعد خروجه من السجن - بأن الخصم أكبر من أن نتصدّى له جميعًا.

علاقة تنافسية

تقول بثينة العيسى في روايتها - على لسان جاسم -: نحن نخترع العلاقات لكي نصنع المعنى، كي لا نعترف بأن العالم بلا معنى. وعليه، فإن العلاقة بين عبدالمحسن العظيمي وابنه جاسم علاقة تنافسية، حيث نرى جاسم يتصرف بوعي أو من دون وعي، وبمحاولات كثيرة، في ظاهرها يبدو لنا أنه يختلف مع والده في كل شيء، إلا أننا سنرى بشكل واضح أن جاسم يسعى إلى أن يكون صورة من أبيه، بل إنه يعمل جاهدًا أن يستولي على القوة والسُّلطة والكفاءة التي يتمتع بها والده. بعبارة أخرى: يريد أن يُشبهه ويتخطاه.

لذلك، كان ذلك الشجار الدائم بينهما، ومعارضة والده في كثير من الأمور، لاسيما في كل ما يتعلّق بالكتابة والسياسة، كان يريد أن يكون صورة من والده الذي ألهب قلبه بأخبار التظاهرات والاعتصامات، واجتماعهم كل اثنين في الدواوين بعد أن عُطِّل البرلمان.

في الوقت ذاته، كان العظيمي يعرف ذلك عن ولده، ويريد أن يبعده عن هذا الطريق، الطريق الذي سلكه الأب، وخبِر نتائجه، وعاش معاناته.

كان يريد أن يجنِّب ابنه تلك التجربة المريرة، بكل ما تحمله من ألم وتعب واستنتاجات. لذا، أخذ على عاتقه أن يسفِّه تصرفات ولده، ويصغِّر من شأنها. يخبره بأنه مردم: «كان أبوه يردد عيه مرارًا أن السياسة ليست لأمثاله، لأنه مردم، ولأن دمه مسمم بالمثاليات. وهذا ما صدم جاسم، فالعظيمي - بالنسبة له - فكرة أكثر من كونه رجلًا. فكان صعبًا عليه أن يكتشف أن هذه الفكرة التي أحبها وآمن بها إنما هي فكرة زائفة، وهذا ما جعله يصرّ على الدفاع عن فكرته، ويخوض التجربة، ويعيشها بكل تفاصيلها، ويخرج منها بنتائجه الخاصة به.

كان معجبًا بوالده عبدالمحسن العظيمي، هذه الشخصية التي تلبّسته حدّ الجنون، لكنّ الكأس المليئة بالماء انكسرت، وانكسرت معها كل الأشياء، بعد أن وجد والده في إحدى نقاشاته يدافع عن السلطة. وجد جاسم أن هذا الكلام الذي قاله والده هو خيانة للنفس، لدرجة أنه طلب من دانة ألّا تسمح له أن يتحول إلى أبيه، إلا أنه - بعض خوض تجربة السجن والانفراد في الصاجة - اكتشف هناك، حيث الوحدة والخوف والألم ومواجهة الذات القاسية، اكتشف أنهم - كما كان يقول والده - أغبياء سياسيًا، وأن أفضل واحد فيهم يرتدي «حفاظة بامبرز». لذلك قرر أن يكفّ عن المشي، لأنه متأكد من أنه ما من وصول على الإطلاق، وأنه - كما رأى في حلمه - إنما يمشي في الفراغ، ويواجه جدارًا أبديًا، زجاجيًا، عاكسًا، ينادي دون أن يُسمع صوته.

ما بعد السجن

خرج جاسم من السجن وقد قتلته المشنقة تمامًا، لذا كان لا بدّ أن يهرب من نفسه، بعد أن اكتشف حقيقته، ومن والده الذي كان يخشى أن يشمت به، ويذكّره بكلّ ما رفض تصديقه، ومن دانة، دانة التي كانت تهوّن عليه مرارة السجن، لكنّه كان يؤجّل مصارحتها بالحب حتى يخرج من السجن. وحين خرج، كان قد اكتشف ضعفه وجُبنه، وأنه ليس حديدًا كما كان يعتقد.

لذا، كان الهروب هو الحلّ السهل والسريع لكل ما واجهه في سجنه، ولكل ما عرفه هناك. عرف أن لا بطولة في الألم، وأن ما يؤلمنا ليس الماضي، بل المستقبل الذي

لن يُحدث كل الاحتمالات المهدرة لذلك الشخص الذي كان بإمكانك أن تكونه. أربكته الأسئلة عن الوطن: ما هو الوطن؟ ماذا لو كان مجرد نظام للسيطرة عليك؟ نظام كامل لامتلاكك، فعّال إلى درجة تدفعك لذرف الدموع في حالة سدد منتخبك هدفًا في مرمى الآخر. عرف أن هناك من يُبعد إلى بلاده، وأن كل البلدان بعيدة، وأنه مملوك في النهاية

من خلال ما يسمحون له بامتلاكه، وأننا لو خُيّرنا بين الخبز والحرية فسنختار كلُنا الخبز. هرب بعيدًا ليداري الغريب الذي اكتشفه بداخله، ويلملم ما تبقّى من كرامته بالهجرة.

ما بعد العودة

«تساءل إن كان المردم يعود إلى قفصه للمرة الثانية... هل غادر القفص أصلًا؟ أيّ قفص منهم؟».

عاد جاسم للوطن مرغمًا لحضور جنازة والده، عاد دون أن يداوي جراحَه، عاد بجراحه المفتوحة ليواجه كل ما هرب منه وعنه، عاد من غربة عن الوطن ليعيش في غربة بوطنه وبين أهله، وكما يقول الشاعر:

وما غربة الإنسان في غير داره

ولكنّها في عيشِ مَن لا يُشاكله

كان عليه أن يحضر مراسم الدفن، أن يكبِّر أربع مرات في صلاة ما عاد يفهمها، وأن يأخذ مكانه في الصف الأول بين أناس لا يشبهونه ولا يشبههم، أن يستقبل المعزّين الذين نسي وجوههم وأسماءهم.

عاد ليدفن والده، أو ليدفن تلك الفكرة التي ما عاد مؤمنًا بها، لولا أنه يعرف أن والده لا يموت. فعبدالمحسن العظيمي هو فكرة أكثر منه رجلًا. سيظل مشدودًا إلى أبيه دائمًا، بذلك الحبل السرّي المجدول من خيبة أمله، وليس في وسع الموت، أو الحياة، أن يفرِّقا بين اثنين تربط بينهما علاقة مثل هذه.

نهاية ليست ضعيفة

كان جاسم في تلك الأيام يؤمن باجتثاث الخطأ، وخلق الصواب. لم يكن يؤمن بتطويع الخطأ لخلق الصواب، أراد حلولًا جذرية، صنبورًا غير مكسور، وإمدادات ريّ بالتنقيط لنخلة الحوش، وحديقة حقيقية، لكنّه عرف أن هذا غباء سياسي، فوالده كان يقول له: إنك لا تستطيع إسقاط نظام قائم، فقط تستطيع تطويره.

لماذا يتصالح الناس مع خطاياهم، في الوقت الذي يجب عليهم إصلاحها؟ هل عاد ليدفن والده، أم ليُصلح ما تركه خلفه من أخطاء؟ هل عاد ليثأر لدانة التي غادرت دفاعًا عن مبادئها في محاربة الفساد، وليكفِّر عن ذنبه في تركها وحيدة تصارع الجبناء وحدها؟

قد نتوهّم - للوهلة الأولى - أن النهاية ضعيفة، فكيف يفوت بثينة العيسى أن تجعل بطلها يرسلُ مقالته التي تكشف سبب مقتل دانة بعد مغادرته البلاد، ونحن في زمن «الميديا» وسرعة وصول الرسائل؟ لماذا يرسلها قبل المغادرة، ليتم القبض عليه في المطار، كأيّ مبتدئ يتهجّى ألف باء السياسة؟ لكنّها أرادت أن تؤكد لنا أنه مردم - كما قال عنه والده - عصفور، غبي، أثوَل، يتخبّط بالجدران، ولافتات الشوارع، عصفور أحمق، يصطاد نفسَه بنفسِه، يدخل البيوت، ثم يعجز عن العثور على طريق الخروج، ويأخذ في الصراخ حتى يكتشف الجميع مكانه، يأتي صِبيةُ البيت للإمساك به، يقبضون عليه، ويُحبس في قفص.

نتساءل في النهاية، كما تساءل جاسم: هل كان ثائرًا حقًا، أم أنه مجرد عاشق؟■!