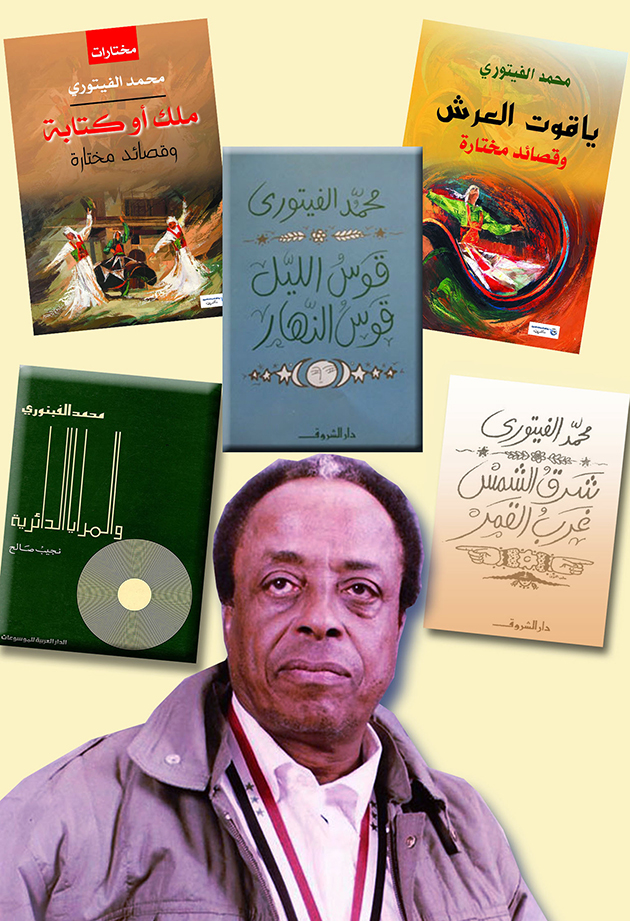

محمد الفيتوري... «عنترةُ القرن العشرين»

رحل قبل خمس سنوات الشاعر الأفروعربي محمد مفتاح الفيتوري، وخلَّف رحيله خسارة كبيرة في ساحات الأدب العربي والإفريقي، بقدر ما أحدث ظهوره على مدى ستة عقود ضجّة كبرى، لتبنيه حروفًا وأساليب جديدة في الشعر، ذات أفكار جريئة، نابعة من ذاته المبدعة المتمردة، ومعاناتها الحقيقية، ومن الواقع ومشكلات الحياة والأحياء، وكشاعر مثير للجدل آتٍ بالذي لم يقوَ عليه أحد في زمانه، صنع من حياته مغامرة حمّلته أكثر من جنسية، وساقته إلى أجناس أدبية عدّة، وبقي في مصافّ عمالقة الشعر بالمنطقتين العربية والإفريقية، لا يسقط من ذاكرة مثقوبة.

أطلّ الفيتوري على الدنيا في ثلاثينيات القرن الماضي من قلب إفريقيا (السودان)، وخرج منها في الرابع والعشرين من أبريل 2015، دون رجعة من على الطرف الشمالي الغربي للقارة عند بوابة الأطلسي (المغرب)، حيث شُيّع ووري ثراه.

وما بين الإطلالة والغياب الأبدي ما جاوز الـ8 عقود، جرت خلالها في حياته أنهُر كثيرة من القلق والتوتّر والأحاسيس المريرة والرفض، والاحتجاج، والقصائد الواعية المليئة بالفكرة وأصل القضية، في حين تخلّلت مسيرته ما بين قلب القارة وطرفها الشمالي الغربي كثير من الأحداث المثيرة المتقلبة الأطوار، والمليئة بالمغامرات والترحال والغربة التي لامست قلبه وفجّرت ينابيعه الأدبية والجمالية، لتؤكد أن الشاعر الأفروعربي الأول، رسم طريقه نحو الخلود، كما قال امثلي أنا ليس يسكن قبرًاب، على يقين بأن االشعراء لا يموتونب.

النهر الظامي

الواقع أن الفيتوري من مواليد مدينة الجنينة بغرب السودان في 1930 من أب ليبي الأصل يدعى مفتاح رجب الفيتوري، نزح إلى دارفور عند الاحتلال الإيطالي لليبيا 1911، وأم تنتمي إلى علي بن سعيد بن يعقوب بن الشريف الجهمي، وجدّة جارية سودانية (زهرة) من قبيلة القرعان، وما لبث أن ارتحلت الأسرة بوليدها إلى مدينة الإسكندرية، فعاش فيها بواكير طفولته، ودرس الكُتّاب في معهدها الديني حتى حفظ القرآن الكريم في التاسعة من عمره.

كانت الإسكندرية وقتذاك مدينة الطبقة الأرستقراطية، تعجّ بالأجانب البيض، وكان الصغير ومَن على شاكلته أقلية، مما جعلهم رهيني أعين المجتمع الإسكندراني، فيما كانت عيناه تنظران بتوجّس وقلق مقرونين بإحساس مرعب بأن في لونه ما يستوفي المعاناة (عقدة اللون) ادائمًا تحاصرني عيونهم، ضحكاتهم، تنتابني حيثما أسيرب.

كنت أمشي متخماً بالردى

كدودة تزحف بين القبور

ظل الطفل في بداياته يغالب محنته بالركون إلى القراءة مستفيدًا من مكتبة والده الذي كان ذا نزوع صوفي، وعلى رأس السجادة الشاذلية بالإسكندرية، فقرأ بإعجاب للشعراء السود أمثال السليك بن السلكة، والنوبي سحيم عبد بني الحسحاس، والمصري إمام العبد، بجانب عشقه لأبي الطيب المتنبي، واحتفائه بعنترة بن شداد واقتفائه أثره، منشغلًا أيضًا بالكتابة الجادة للصحف والمجلات، وفي باله:

فقير أجل.. ودميم دميم

بلون الشتاء٬ بلون الغيوم

يسير فتسخر منه الوجوه

وتسخر حتى وجوه الهموم

ولما انتقل إلى الثانوية بالإسكندرية، حاول أن يفصح عن معاناته الذاتية بلغة وأساليب تعكس صدق وأصداء تجربته، فكانت قصيدته اإلى وجه أبيضب في عام 1948 أولى تجاربه الشعرية:

ألأنّ وجهيَ أسودٌ

ولأنّ وجهك أبيض.. سميتني عبداً..

ووطئت إنسانيتي.. وحقرت روحانيتي

فصنعت لي قيدا

ثم مضت مأساته آخذة في التبرعُم تضطرم نيرانها في الدواخل، ولشفافيته ورهافة حسّه وشعوره بأنه أسود دميم، أطلّ التشاؤم من بين قصائده التي أذاب فيها كل ما يمزّقه نفسيًا، حتى غدت منجاة له من الوقوع في حبائل اليأس، وها هو يقول في االنهر الظامئب:

لم تشقني دمامتي في الورى

لم تشقني.. إلا حساسيتي

أدعوك لا تشقي بها كائنًا بعدي

فهذه النار من قسمتي

رضيت أن أفنى على وهجها

لكي يعيش الفنّ في مهجتي!

بين الفيتوري وعنترة

شأن الفيتوري في هذه المعاناة شأن عنترة بن شداد العبسي (525 م - 608 م) الذي جاء من صلب جارية حبشية وذاق مرارة سواده وإحساسه بالعبودية، فأرسل رسالته قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا يقول فيها:

لئن أكُ أسوداً فالمِسكُ لوني

ومَا لِسوادِ جِلــــدي منْ دواء

وَلَكِنْ تَبْعُــــدُ الفَحْشاءُ عَني

كَبُعْدِ الأَرْضِ عَنْ جوِّ السَّماء

وكذلك الحال لما عيّره أبناءُ قومه بلونه الفاحم، فاحتج عليهم معتدًّا بسواد بشرته وشجاعته وفروسيته وشعره، ومرسلًا قوله:

لئنْ يعيبوا سوادي فهوَ لـي نسـبٌ

يَوْمَ النِّزَالِ إذا مَـا فاتني النَسـبُ

والقارئ لقصائد الشاعرين يجد أنّ لها علاقة وثيقة بحياتهما وآرائهما الجريئة، كما يلاحظ ثمّة تشابُه في شخصيتيهما، بعضه قدَري، وبعضه الآخر لعبت فيه الظروف دورًا بارزًا. فمن حكم الأقدار أنّ كليهما أسود اللون ينتسب إلى جارية، ومن أبوين مختلفي الأصل والمنبت، وكلاهما ذو لسان عربي فصيح، وساقته الأقدار إلى حلبة الشعر، وتوفّيا في عمرين متقاربين لا تتجاوز فروقاته أصابع اليدين، أمّا ما دفعت به الظروف فقد وقع الشاعران في فخّ العبودية، وساورهما إحساس داخلي عنيف (عقدة اللون) من خلال النظرات والهمهمات التي كانت تطاردهما في مجتمعاتهما، وكلاهما عاش حالات تمزّق باكرة، ومسّ بشعره ملامحه الذاتية الحقيقية، وطفق ينشد الحرية معتدًا بلونه، ولم يستنكف في نقلها للعامة بصدق وجهارة ولسان فصيح، وها هو الفيتوري يرسل أيضًا رسالته بجرأة واعتداد بالنفس:

قُلها لا تجبُن.. لا تجبن!

قلها في وجه البشرية..

أنا زنجي.. وأبي زنجي الجدّ

وأمي زنجية

أنا أسود.. أسود لكنّي حر..

أمتلك الحريَّة

وبما لدى الشاعرين من قدرات إبداعية باهرة، فقد استطاع كلاهما أن يفرض نفسه على زمانه وما يليه من أزمان، وأن يصبح صوتاهما صوتًا جوهريًا في المناداة بقضايا التمييز اللوني.

كما استطاع كل منهما بشاعريته المتوهجة أن يستمد من سواد لونه مادة فنّه، وأن يحيل مأساته إلى صور فنيّة وجمالية مثيرة، ليضع بصمة واضحة للشعراء السود في خريطة الشعر العربي، عنترة بمعلقته الشهيرة.. اأمن أم أوفىب، والفيتوري بدواوينه الإفريقانية الأربعة، فحازا الدور الريادي كل في عصره.

حضور قويّ

من جانب آخر، مثلما كان عنترة فارسًا معتزًا بخيله وسيفه، وتغنّى بهما في شعره، كان أيضًا لهذين العنصرين هوى في نفس الفيتوري، ولهما حضور قويّ ومقدّر في كثير من قصائده، رغم اختلاف العصور التي عاش فيها كلاهما، مثل اخيول الغزاةب... واأمتطي ظهر جواديب، اوحمائل سيفي/ وسرج جواديب... حوافر الخيلب، واالخيول المتعبةب، وهكذا.. كما ذُكِر السيف في كثير من قصائده اكان السيف مدفونًاب، الامس بالسيفب، وايا سيف بلاديب... وإلخ.

أوتار الزنوجة

في بداية الخمسينيات انتقل الفيتوري متوكئًا على مأساته، حاملًا أثقاله النفسية والتاريخية والوراثية، ومصطحبًا قصائد البدايات إلى القاهرة ليواصل تعليمه فيها، بروح شاعرية ممزقة، فالتحق بالمعهد الثانوي في الأزهر ونال شهادته، ثم التحق بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة في عام 1953م.

وفي القاهرة عمد إلى مكتباتها ينهل من معارفها الأدبية والثقافية والإنسانية، موزعًا أوقاته بين الندوات الأدبية والشعرية والفكرية في الدور الثقافية والمقاهي، وشاقًّا طريقه في المجتمع الأدبي والفني بلباقة ودراية، ولم يلبث أن بدأ يكتب للصحف المصرية، ما صرفه بعد عامين عن دراسته ليمارس عمله فيها بنحو حرفي.

كما ارتبط في القاهرة ببعض السودانيين من شعراء الواقعية الاشتراكية، أمثال محيي الدين فارس، وتاج السّر الحسن، وجيلي عبدالرحمن، وجعفر محمد عثمان وآخرين، وانخرطوا جميعًا في الواقع السياسي والأدبي السائد في العالم العربي، آنذاك، منشغلين بقضايا النضال والتحرر التي تمرّ بها إفريقيا، ومن ثمّ استطاع شاعرنا أن يُسقِط مأساته التي حملها منذ اليفاعة على شعوب قارّة بحالها، لاهتمامه مع رفقائه بالأدب الإفريقي، وعزفهم على أوتار الزنوجة، وتغنيهم بإفريقيا، وكانت حروفه تخرج من نفسه الملتاعة على نحو أشد حدّة وإثارة وخطفًا للأسماع، كما جاء بـ االبعث الإفريقيب في ديسمبر 1953م.

إفريقيا.. إفريقيا استيقظي..

استيقظي من حُلمك الأسودِ

قد طالما نمْتِ.. ألم تَسْأمي؟

ألم تملِّي قدَمَ السيّد؟

أحدث الطرح الجديد من الغناء الإفريقي الخالص دويًّا هائلًا في الساحة العربية، وكان محتواه الفني العميق وطابعه التجديدي الفريد محطّ اهتمام كبار الشعراء والنقاد، ما لفت الأنظار بكثير من الاستغراب إلى أولئك المبدعين الجدد الذين تتفوق شاعريتهم على سنّهم، إلا أنّ الفيتوري أصابه نصيب وافر من النقد من أساطين الأدب والنقد في مصر، أمثال د. محمد النويهي، والناقد المعروف محمود أمين العالم، رغم أن هذا النمط الشعري سبقه إليه بعض شعراء القارة، بيد أنه بزّهم بفصاحة شعره وغزارته وامتلائه بالحدة والصراخ والثورة وروح التمرد والشكوى، نلمسها بوضوح في ديوانه الأول اأغاني إفريقياب.

أنموذج حقيقي

ومع هذا وجد من ينهض بجانبه ضد السيل الهادر من النقد، ويبشر به وبمستقبله، فيما مضى يصرخ معذبًا بإفريقيا وإنسانها بنحو لافت، حتى صارت قصائد الفيتوري أنموذجًا حقيقيًّا وكافيًا لإحياء إرث عنترة في التغني بلون الإنسان الأسود في القرن العشرين، مما مكّنه من النفاذ بها إلى عذابات السود المعاصرين، وتضمينها في دواوينه الشعرية اأغاني إفريقياب (1955)، اعاشق من إفريقياب (1964)، ااذكريني يا إفريقياب (1965)، واأحزان إفريقياىب (1966).

بين الأغاني والأحزان

لكن لم تبقَ الحال على ما هي عليه، إذ تجددت الأحداث بين اأغاني وأحزانب إفريقيا في القارة السمراء، بظهور حركات التحرر والنضال ضد الاستعمار من جهة، وطغيان القضية الفلسطينية والعدوان الثلاثي على مصر من جهة أخرى، فألقت بظلالها على شاعريته، حيث ثارت ثائرته، وسرعان ما كتب قصائد مرتبطة بتلك الأحداث، خاصة عندما زار السودان لأول مرة بمناسبة إعلان استقلاله في يناير 1956م، وكتب اأغنية إلى السودانب، ولعلّ تلك الزيارة أحدثت تحوّلًا وأثرًا كبيرًا ومهمًا في ذاته المضطربة من ناحية نفسية، وسياسية واجتماعية في بلاد أهلها سُمر وسُود الوجوه، كما أفادته في إغناء مشواره الأدبي مثلما أفادت حركة الأدب في السودان.

ويلمس القارئ هذا التحول عندما يدرك أن الفيتوري رجع إلى السودان في نوفمبر 1958م، وعمل سكرتيرًا للتحرير في بعض الصحف السودانية، وفي عهد حكومة الفريق عبود، تمّ تعيينه رئيسًا لتحرير مجلة اهُنا أم درمانب، وما لبث أن انشغل بالصحافة والسياسة والمجالس الأدبية والاجتماعية، وأبدى الناس حوله اهتمامًا متعاظمًا، فانطبعت في روحه انطباعات جديدة طغت على غيرها، وهدأت ثورته، ولم يعد متحمسًا على مدى أعوام إلى نشر شعره الجديد، حتى تحدّثت المجالس بأنه استوفي ضجيجه، وما عاد قادرًا على قول الشعر، فما كان منه إلّا أن ردّ بقصيدة :

لم تمت فيَّ أغاني، فما زلتُ أغنّي

لك يا أرض انفعالاتي، وحزني

للملايين التي تنقش في الصخر، وتبني

والتي تعرف أني..

أنا منها.. وهيَ منّي

إثر عودة الفيتوري إلى ساحة الشعر بروح جديدة، انصرف بأحاسيسه واتّجه يكتب في القضايا العربية شمال القارة وفي السودان، محدثًا تحوّلًا حقيقيًّا في صوته الشعري ونغمته وإيقاعه المولع بروح الإفريقانية أو الزنوجة، إلى صوت ممتلئ بالعاطفة، وممتزج بروح الجماهير المتطلعة إلى الثورة والحرية، في حين أملت عليه شاعريته الخصبة، وفوران الشباب وتحديات الواقع العربي الملحّ، والبيئة الشعرية الجديدة التي احتضنته مع كبار الشعراء والأدباء العرب، الانعتاق من عُقدته الصارخة، والانطلاق إلى موضوعات جديدة لخدمة قضايا الإنسان والتحديات الماثلة.

الشاعر الأفروعربي الأول

ويلاحظ القارئ لديواني اعاشق من إفريقيا، واذكريني يا إفريقياب أنهما اشتملا على قصائد كثيرة في ذات المنحى، مما يومئ بأن الفيتوري أخذ يتحرر رويدًا رويدًا من نزعاته المفرطة التي لازمته في الصغر، ليتواءم مع الواقع الذي هو فيه.

وبالنهج الذي اختطه لنفسه لم يعد رهينًا لأسلوبه الشعري الأول الذي انتهى بـ اأحزان إفريقياب، ومن ثمّ عُرِف بين الناس بأنه الشاعر الأفروعربي الأول، وغدت العيون التي ترمقه باستغراب تنظر إليه بدهشة وانبهار، مما يدلّل على أن الساحر يمتلك حرفًا سحريًّا، وهو رهين قدره، وصوت زمانه.

لو ركضتُ عاريًا فهذا قدَري

ولو مشيتُ فوق جسرٍ من خطاياي

فهذا قدَري

صوتي صوت زمني

وجهي وجه قدري

فلا عجبْ..

ولدتُ فوق عتبات الصمت والغضب

آفاق إنسانية

بنضوج التجربة والوعي بدأت مراحل جديدة في حياة الفيتوري، إذ تنقّل في كثير من العواصم والمدن في العالم - تناول بعضها في قصائده - وفقًا لتعدّد مواقفه ووظائفه في السلك الدبلوماسي، منفتحًا على عوالم فسيحة، وآفاق إنسانية رحبة، وأصبح شاعرًا مزودًا بإحساس جديد، وذا فكر يطل على كثير من الثقافات الحديثة المتميزة بالأصالة والإبداع والتحرر، فتطور ذوقه، وتغيرت قسمات حرفه، واستوعبت تجاربه معظم تداعيات الواقع السياسي في العالمين الإفريقي والعربي. وبما لديه من ذكاء وقّاد عرف كيف يحوّل آلام الناس ومعاناتها، سواء بالتعبير المباشر أو بالرمز إلى فانتازيا باهرة، كمن فارق زنوجته، وطمر مأساته بلا أوبة، مما جعل بعض قصائده بلغتها الرصينة، تدرّس ضمن المقررات في المدارس السودانية والمصرية.

أيها السائق.. رفقًا بالخيول المتعــــــــبة

قف.. فقد أدمى حديد السّرج لحمَ الرّقبة

ظل الفيتوري منغمسًا في الحياة السياسية بصوفية عميقة، متحملًا تبعات كل ما يليق به كشاعر كبير قادر على إثبات وجوده بين الورى، تبدّت في عرضه للواقع المأزوم في المنطقة من خلال دواوينه اسقوط دبشليمب (1968)، االبطل والثورة والمشنقةب (1969)، امعزوفة درويش متجولب (1969)، واأقوال شاهد إثباتب (1973)، في حين تبدى المفهوم الصوفي الممزوج بالبعد السياسي بجلاء في اياقوت العرشب.

تاجُ السلطانِ الغاشمِ تفاحهْ

تتأرجح أعلى سارية الساحة

تاجُ الصوفي يُضيء

على سِجادة قَشْ

صدقني يا ياقوت العرشْ

أن الموتى ليسوا همْ.. هاتيكَ الموتى

والراحة ليستْ.. هاتيك الراحة

ولم تقف تجربة الفيتوري الإبداعية ببعديها السياسي والصوفي منذ نهاية الستينيات على الشعر والكتابة الأدبية، إنّما نزع إلى كتابة المسرح بمعاونة شريكة حياته الممثلة المعروفة آسيا عبدالماجد، استمعت إليه في حوار لقناة النيل الأزرق الفضائية يقول اكانت إضافة أخرى لشاعريتي، ولرؤاي الشعرية، حيث اتسعت آفاق التجربة من قصيدة، ومن ديوان شعر، إلى أفق مسرحي، إلى شخصيات تتحرك على خشبة المسرح، حقيقة هذا الفضل للسيدة آسياب، وكتب على مدى سنوات مسرحيات شعرية اسولاراب (1970)، واثورة عمر المختارب (1973)، وأخرى نثرية ايوسف بن تاشفينب (1997)، ثم تعرّض للصراع بين الشاعر المعاصر، والسلطة في مسرحية االشاعر واللعبةب (1997).

على خُطى المتنبي

عاش الفيتوري واحدًا من أبرز الشعراء في المشهد الشعري العربي بالقرن العشرين، واعيًا بأزمة عصره، متخمًا بالأفكار، وقادرًا على تحقيق اتجاهاته الشعرية، ولديه قدرة على الوصول إلى قلوب الرؤساء والحكّام والساسة، وهم لا يكتمون إعجابهم بشاعريته، إلّا أنه كشاعر متقلّب المزاج، لم يكن مستغربًا أن تكون علاقته ببعضهم مثل ما كانت علاقة المتنبي بسيف الدولة وكافور الإخشيدي، كأنّما يسير على خطاه في سياق المواقف قريبًا منهم تارة وبعيدًا تارة أخرى، إذ كان لبعضهم حظّ في شعره مدحًا وقدحًا، ودفع ثمن ذلك نفيًا وتشريدًا، ورميًا بالوصولية.

اأنا لستُ أعادي حاكمًا لمجرّد أنه حاكم، لكنّني أعاديه عندما ينحرف، أعاديه عندما أرى أنه خان قضيته، أعاديه عندما أرى أنه ليس جديرًا بهذه السلطةب، لذا ليس مصادفة أن يجعل من إبداعه صيحة مناوئة، وقوة اعتداد بالنفس.

إنّ صوتي مشنقة للطغاة جميعًا

ولا نادمًا.

إن روحي مثقلة بالغضب

كل طاغية صنم.. دمية من خشب

ولأن الشيء بالشيء يُذكر، فلعلّ من مصادفة الأقدار أن يُنعَى الفيتوري في حياته أكثر من مرّة، مثلما طاردت شائعات الموت المتنبي في عصره، وقال:

يا من نُعيتُ على بُعدٍ بمجلسه

كلّ بما زعمَ الناعُــونَ مُرتهن

كم قد قُتِلتُ وكم قَدمُت عندكـمُ

ثم انتفضتُ فزال القبرُ والكفن

فعلى ذات الشموخ والخلود، يمضي الفيتوري قائلًا االشعراء لا يموتونب، ومؤكدًا سعة انتشاره بين الناس في كل زمان ومكان.

لا تحفروا لي قبرًا

سأرقد في كلّ شبر من الأرض

أرقد كالماء في جسد النيل

أرقد كالمسّ في حقول بلادي

مثلي أنا ليس يسكن قبرًا

ختامًا، لا أريد إلّا أن أقول: كلما حقق الفيتوري هدفًا استصغره، واتجه إلى هدف جديد، وبالتالي لم يدع بابًا إلا ولجه، ولا موضوعًا إلا وغاص فيه، وبما لديه من طاقة متناهية قادرة على الخلق والإبداع، وقاموس شعري متجدد جاذب، استطاع تحطيم الحدود التقليدية للشعر، في أكثر من عشرين ديوانًا، تعدّدت أساليبها، ونفذ خلالها بدفق روحي أخّاذ إلى كثير من القضايا والمواقف الإنسانية التي تستوجب الوقوف والتأمل حتى في مجال العاطفة.

وغير هذا، يتمتع الفيتوري بنبوغ فريد في الإلقاء الشعري، مما جعله شاعرًا منبريًّا نادرًا مرموقًا في الحياة الأدبية المعاصرة.

هل تعرفين ثمنًا للحب يا سيدتي

قالت: وهل غير اكتماله بالحب؟

والإيمان؟

قالت: عبق في الروح

- والرغبة؟ والقسوة؟ والحنين؟

والغسق الليلي؟ والتآكل الحزين

قالت: وماذا بعد؟

في أيامنا، وأنت في أيامنا

يسقط قوس الليل، معكوسًا على قوس النهار

ونحن.. نحن البشر الفانين في هذا المدار

نجيء مغلولي اليدين

نذهب مغلولي اليدين

وقد نموت مطبقي الشفاه

عاجزين..

كما ترين..

كما ترين.. ■