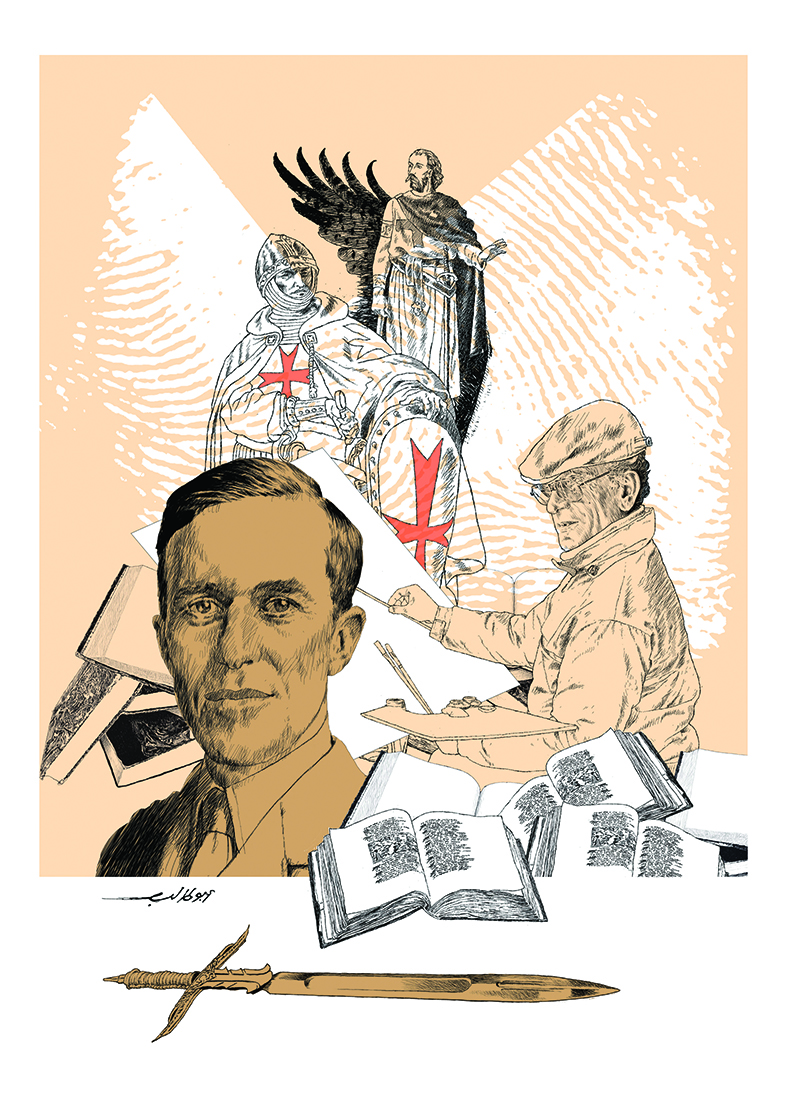

خصوصية الرواية التاريخية.. رواية الحاج ألمان نموذجًا

أصبحت الرواية التاريخية ظاهرة تؤثت مشهدنا الروائي العربي بشكل ملفت للنظر في السنوات الأخيرة، إن على مستوى الرقعة الجغرافية التي تشغلها، أو على مستوى التحقيب الزمني، أو على مستوى التناول الجمالي. وتندرج هذه الدراسة ضمن السياق النقدي المنشغل بهذا النوع الأدبي؛ حيث تبني استراتيجيتها على أسئلة وملاحظات حول الكتابة الروائية التاريخية العربية بصفة عامة، وخصوصية كتابة الرواية التاريخية عند الروائي المصري إبراهيم أحمد عيسى بصفة خاصة، مسترشدة بمرجعيات وظيفية وسوسيونصية وجمالية.

تطرح الرواية التاريخية إشكالات خاصة بمرجعية الحدث الروائي، فالمعروف أن هذا النوع من الكتابة الروائية التاريخية يستند على مرجعيتين أساسيتين، هما المرجعية الواقعية والمرجعية التخيلية. لكن السؤال يبقى مطروحًا حول كيفية اشتغال كلتا المرجعيتين، هذه الكيفية التي تُفرد الرواية التاريخية عن غيرها من أنواع الكتابات السردية. فثنائية الواقعي والمتخيل تمتد لأشكال سردية أخرى؛ كالسيرة والرحلة والرواية؛ إلا أن ما يميز الرواية التاريخية، في نظري، عن باقي الأنواع السردية، يتجاوز الخصائص البنيوية والجمالية، إلى أبعاد تداولية؛ خاصة البعد المقصدي.

فبينما يصر المؤلف في الرواية العادية، مثلًا، على نفي المرجع الواقعي، كما نجد في عبارات تفتتح بها بعض الروايات من قبيل: اكل تشابه بين شخصيات هذه الرواية وشخصيات حقيقية تعيش في عالم الواقع هو تشابه غير مقصود ومن نتاج الصدفةب، وفي حين يصر كاتب السيرة أو الرحلة على نفي المرجع الخيالي في أعماله، بالرغم من حضوره بشكل أو بآخر، فإن كاتب الرواية التاريخية ينطلق من تواطؤ مسبق مع القارئ المفترض حول امتزاج التاريخي الواقعي بالخيالي. إذ تكفي الإحالة على شخصيات تاريخية وأمكنة واقعية ووجود الحكاية... لبناء هذا التواطؤ الضمني بينهما.

وهذا ما يُصعب، في نظرنا، هذا النوع من الكتابة الروائية التاريخية، لأن صاحبها ملزم بالإحاطة، ليس فقط بالتاريخ العام المسرود في كتب التاريخ، بل هو ملزم بالإحاطة بالتاريخ الديني للفترة التاريخية التي يكتب عنها (مذاهب فقهية ونحل فلسفية وتيارات فكرية وطرق صوفية)، والإحاطة بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بتشكلاته المختلفة (لباس، طعام، عمران، أثاث، احتفالات)، بالإضافة إلى الإحاطة بالتاريخ اللغوي والفني والنفسي والعاطفي للشخصيات. وهذا الأمر يتطلب سنوات من البحث المضني والتنقيب العميق. كما أن كاتب الرواية التاريخية محكوم بالخصائص الفنية للكتابة الروائية من جهة، ومحكوم من جهة أخرى بمنطق العصر الذي يكتب عنه، مما يحد من فعل التخييل ويقيد فعل الكتابة. ومع ذلك، فإن وجود هذا التعالق بين التاريخ والرواية، لا يعني وجود نوع من التوازي والتقابل بين الرواية والتاريخ، بل إن هناك الكثير من نقاط الاشتراك التي تسمح بهذا التعالق النصي الصريح بينهما؛ حيث اللغة والسرد والزمن والمكان والشخوص والوصف، وفي مقابل ذلك، نجد سمات التباين القادرة على التمييز بينهما وإفراد كل منها بمكونات وسمات خاصة؛ حيث تتجلى خصوصية الرواية في إعادة صياغة كل هذه العناصر بما يخدم رؤيتها الجمالية وخصائصها الفنية، إذ تحول التاريخ من معلومات جافة ونصوص توثيقية ثابتة، إلى كائن ينبض بالحياة ويضج بالألوان ويُفعم بالمفارقات. فالرواية التاريخية تشعرن اللغة وتتلاعب بالسرد استرجاعًا واستشرافًا، وتحطم الزمن الخطي المتدفق، وتعيد هندسة الأمكنة، وتمنحها دينامية وحركة وجمالية، وتتجاوز البشري في السرد التاريخي إلى الإنساني المفعم بالعاطفة والمشاعر المتقلبة بين مرارة الانكسارات وحلاوة الانتصارات. وباختصار نقول، إن استحضار التاريخ كصناعة يكون مؤطرًا بالبعد العلمي وضوابط المنهج، لكن الكتابة الرواية التاريخية تكون مؤطرة مبدئيًا بالهاجس الجمالي والمقاصد الوظيفية التي يحملها المؤلف أو السارد... وهي المحور الثاني الذي سنتحدث عنه.

أسباب الكتابة التاريخية

سنقف عند وظائف الكتابة الروائية التاريخية، التي تتعدد بتعدد المرجعيات الأيديولوجية والفكرية والفنية. ويمكن تصنيف هذه الوظائف في نظرنا إلى:

أ - وظيفة بيداغوجية تعليمية، كما نجد عند جورجي زيدان في أغلب رواياته التاريخية، إذ يشير في تصدير بعضها، إلى أن الغرض من كتاباته هو تحبيب درس التاريخ إلى المتعلمين والناشئة، بعدما لاحظ نفورًا عامًا من هذا العلم بسبب كثرة الأحداث والتواريخ وجفاف اللغة.

ب - وظيفة تعبوية، حيث تعتبر الرواية التاريخية وسيلة لاستنهاض الهمم وبث الأمل في النفوس، كرواية اكفاح طيبةب لنجيب محفوظ، ورواية االأميرب للروائي الجزائري واسيني الأعرج.

ج - الاعتصام بالتاريخ لمنع الوعي العام من الانهيار التام، والإشارة إلى أسباب الانهيار الحضاري والويلات المصاحبة لذلك، خاصة أمام الهزائم المتتالية للأمة العربية، وانكسارات المثقف العربي بعد الهزائم أمام إسرائيل، وفشل الربيع العربي، كما نجد عند رضوى عاشور في اثلاثية غرناطةب وإبراهيم أحمد عيسى في رواية االبشراتب.

د - تصريف بعض التابوهات السياسية، والكشف عن خبايا القصور وعالم الدسائس، ونقد الطبقة الحاكمة واحتكارها للسلطة واستهتارها وفسادها وجنونها، وإعادة النظر في الهوية الوطنية، كما في رواية امجنون الحكمب لبنسالم حميش، وبالزيني بركاتب لجمال الغيطاني، وحسن أوريد في راوية االمورسكيب ورواية اربيع قرطبةب.

هـ - وظيفة أيديولوجية، تهدف إلى نقد العقلانية والسلفية الدينية معًا، والعودة إلى رحاب التصوف، كما في رواية اهذا الأندلسيب لبنسالم حميش، ورواية اموت صغيرب لصالح علوان، والكتابات العرفانية لابن عرفة وبعض روايات التركية إليف شافاك.

و- وظيفية حجاجية، تندرج ضمن حوار الحضارات والنقد الثقافي، وتتمثل في استغلال السرد لتوضيح بعض الإشكالات الفكرية والسلوكية والاختلافات الثقافية بين الغرب والشرق، كما نجد في رواية اباري أنشودة سودانب لإبراهيم أحمد عيسى من إشارات إلى التسامح الديني في العالم الإسلامي وقضية تعدد الزوجات.

خصوصية إبراهيم أحمد عيسى

تتميز الكتابة الروائية عند الروائي المصري إبراهيم أحمد عيسى بمجموعة من السمات المميزة، منها:

أ- الالتزام بالمنحى التاريخي في الكتابة الروائية؛ إذ تحتفي كل روايات هذا الروائي بالحدث التاريخي. فرواية اباري أنشودة سودانب تحكي عن تاريخ الوجود العربي في جنوب إيطاليا، ورواية البشرات تحكي عن تاريخ ما بعد تسليم مفاتيح غرناطة لفرناندو وإيزابيلا، ورواية طريق الحرير تجري أحداثها بعد استسلام آخر ملوك بني الأحمر في غرناطة أبو عبدالله محمد الثاني، أما رواية اابقَ حيًاب فتسرد أحداثًا عن المجاعة التي ضربت مصر أيام حكم الفاطميين.

ب - مقاربة التاريخ المنسي والهامشي وتجاوز الصيغ الرسمية لهذا التاريخ والمنظومات الفكرية المؤسسة له؛ حيث تم التركيز كثيرًا على الأندلس بسبب رمزيتها وطول الوجود العربي والإسلامي بها، في حين تم إهمال الوجود العربي في جنوب إيطاليا، وخاصة في صقلية وباري، وهو ما سيتطرق إليه الكاتب في رواية اباري أنشودة سودانب، كما سيتم التركيز على شخصية جوزيف أوتو كليمس، ذلك الألماني الذي فر من جيش اللفيف الأجنبي التابع للقوات الفرنسية في شمال إفريقيا، والتحق بجيش محمد بن عبدالكريم الخطابي... وهي شخصية لا تكاد المصادر التاريخية تذكر عنها شيئًا.

ج - هيمنة التخيلي على الواقعي، إذ نجد في أغلب الروايات التي كتبها إبراهيم أحمد عيسى حضور التاريخي على شكل محطات كبرى ترسم معالم طريق الحكاية، من خلال بعض التواريخ والشخصيات والأمكنة، عدا هذا يطلق الراوي خياله الخلاق في وصف الشخوص والأمكنة، ووضع خطط المعارك، وإدارة الحوارات، وتحليل النفسيات والانفعالات، وخلق العقد، وبناء مسلسل التشويق.

الأبعاد الجمالية في رواية

«الحاج ألمان غيوم الريف»

لا يمكن الحديث عن جنس أدبي دون الاهتمام بالبعد الجمالي الذي يشكل جوهر الأدب وروحه، لكن التشكلات الجمالية للرواية تختلف أيما اختلاف عن الخصائص الفنية للأجناس الأدبية الأخرى وخاصة الشعر. ولهذا سنحاول أن نضع اليد على مواطن الجمال ونستكشف مكامن الإبداع التي تخلق المتعة واللذة في قارئ هذا النص.

يقوم المتن الحكائي في رواية االحاج ألمان غيوم الريفب على التفاعل النصي الداخلي، ويستمد مادته الأولية مما كتب حول تاريخ الريف والمقاومة الريفية بصفة خاصة، وتاريخ المقاومة المغربية بشكل عام. أما البناء الحكائي لهذا النص فهو يقوم على مجموعة من البنيات الأساسية، منها:

أولًا- بنية تأطيرية: أي تقوم على قصة مؤطرة (قصة الصحفي الفرنسي رنييه أولفييه أو الراوي الغريب الذي كان يقيم في طنجة ويخصص أمسية كل يوم سبت لعشاق الحكاية في إحدى مقاهي طنجة القديمة لسرد قصص وحكايات من تجاربه الحياتية الطويلة)، وأخرى مؤطرة (قصة الألماني جوزيف المعروف بالحاج ألمان الذي ساقته الأقدار من دوسلدورف بألمانيا إلى جبال الريف بشمال المغرب، محاربًا في جيش المقاوم المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي)، وهذا التشكل الجمالي يذكرنا بما يسميه الناقد سعيد بقطين بالتعلق النصي؛ أي تعلق نص سردي جديد بنص سردي قديم، ونقصد هنا ذلك التشاكل الواضح بين بنية هذا النص، وبنية حكايات ألف ليلة وليلة، هذا النص المؤسس الذي لايزال يشتغل في لاوعينا الجمالي وذائقتنا الفنية واختياراتنا الأسلوبية.

ثانيًا- بنية الرحلة: تحضر بنية السفر في النص بشكل لافت، وهي بنية، كما يقول الناقد عبدالرحيم المودن، تتميز بالقصدية والواقعية والانتقال من مكان إلى آخر، وهو ما يظهر من خلال تعدد الفضاءات التي يحضر فيها المحور الرئيسي وهو جوزيف؛ حيث سينتقل من دوسلدورف إلى باريس ثم إلى الجزائر، ومنها إلى مكناس ثم إلى فاس، وبعدها سيلتحق بالمقاومة في الأطلس المغربي، ثم بالمقاومة الريفية، ثم سيختم هذا المسار الرحلي بالعودة إلى ألمانيا.. ويمكن أن نتحدث هنا أيضًا عن تفاعل نصي ضمني لاواعي مع نص رحلة ابن بطوطة، إذ كيف يمكن أن نكتب عن المغرب وطنجة سرديًا دون أن نستحضر أدب الرحلة المغربي.

ثالثاً- بنية الترسل: تظهر هذه البنية من خلال الرسائل المتبادلة بين جوزيف أو الحاج ألمان وصديقه الصحفي الفرنسي رينيه أولفييه، وهي بنية أضفت جمالية على هندسة النص، ومنحته دينامية، وكسرت رتابته السردية، كما فتحت نافذة على أفق إنساني من خلال قصة حب رومانسية بين الصحفي رونييه والصحفية البريطانية المقيمة في طنجة آن, وسط بناء سردي تطغى عليه رائحة الموت وأنين الجرحى وأزيز الرصاص ودوي المدافع.

رابعاً- لاخطية السرد: بالرغم من أن بناء الرواية يسير وفق خطاطة سردية تقليدية تقوم على البداية والوسط والنهاية، إلا أن السارد غالبًا ما يكسر هذا الخط، من خلال الاسترجاعات والاستشرافات الداخلية والخارجية، وهما معًا يقومان بدور مهم في تفسير الأحداث ورسم معالم بعض الشخصيات أو المحاور وخاصة المحور الرئيس جوزيف.

خامساً- التعدد المرجعي: يجمع النص بين ثلاث مرجعيات أساسية، هي: المرجعية الواقعية/ التاريخية والمرجعية الخيالية والمرجعية الغرائبية. تحضر الواقعية التاريخية في النص من خلال إحالات الحدث التاريخي (الاستعمار الفرنسي للجزائر والمغرب والمقاومة المغربية وخاصة حرب الريف)، وأسماء الأمكنة (دوسلدروف، الجزائر، طنجة، فاس، مكناس، باريس، الحسيمة, أجدير)، وبعض أسماء الأعلام (عبدالكريم الخطابي وابنه محمد- موحا أوحامو الزياني- القائد الإسباني سيلفستري)، في مقابل ذلك يحضر المتخيل على مستوى المحاور والشخوص، أمثال (حدو الأكحل - ايطو الزيانية - إسماعيل التركي- عبدالله الصربي- رنييه أولفييه وحبيبته آن- زوجة جوزيف والطفل يونس...)، أما الغرائبي فيتجلى من خلال قصة الشبح الذي كان يزور جوزيف بين الفينة والأخرى ويعطيه إشارات غامضة حول مستقبله.

سادساً- تقنيات العرض السينمائي: يتداخل السرد في هذا النص مع تقنيات العرض السينمائي؛ حيث يتحول السارد أحيانًا إلى كاتب سيناريو، ويتجلى ذلك في تقنية الكتابة المشهدية، حيث تتوزع فصول الرواية على مجموعة من المشاهد المختلفة. فعلى سبيل المثال يبدأ المشهد الأول بمنظر شروق الشمس على شاطئ طنجة ثم يتلوه مشهد أولفييه وهو عائد إلى بيته في المدينة القديمة... كما يلجأ السارد في الكثير من الأحيان على تقنية االلقطة الانقضاضيةب، حيث تتحرك الكاميرا من مشهد عام إلى مشهد خاص، ثم تعود مرة أخرى إلى المشهد العام، كما ورد في هذا المقطع: اتبادل الرجلان حديثا خافتا، وفيما هم على تلك الحالة كان الراوي يعتدل في جلسته وقد خلع قبعته ووضعها جانبا تنهد وحط راحتيه فوق ركبتيه، ثبت نظره على كوب ماء رأى فيه البحر وسمع صوت موجه، ثم قال بنبرة قوية، جعلت الرجلين الجالسين إلى الزاوية ينتبهان، فاعتدلا في جلستهما ليسمعا قولهب ص 14. كما نجد حضور هذه التقنية كثيرًا في تصويره للمعارك، وهو تصوير سينمائي بامتياز، يعج بالحركة ويضج بالصخب.

سابعاً- تقنيات الشذرة: تعبر الكتابة الشذرية أو ما يسمى بالكتابة المقطعية أو الصامتة في التقنيات التي بدأت تغزو الكتابة الروائية العربية، وهي كتابة تقوم على التكثيف والتبئير الدلالين، وعلى جوامع الكلم والتلميح والإشارة. وقد استثمر المؤلف هذه التقنية في مجموعة من المحطات ليطفو برأسه ويضمن النص إشارات خاصة تعبر عن فلسفته في الحياة، كما جاء في الشذرة ص 27: اأين العدل في الدنيا، إن كانت اختياراتنا تقابل باختيارات مضادة، إن كان كل شيء مقدرًا لا يمكن تغييره لماذا نتحمل عناء البقاء على قيد الحياة؟ب والشذرة ص 43: اما هو آت يخضع لاختياراتنا التي بفعلها نجني النتائج، وكل بداية جديدة تصبح أصعب بجذور الذكريات المتشبثة بأرواحناب.

ثامناً- شعرنة اللغة: تقوم البنية الأسلوبية للرواية على التهجين الأسلوبي؛ حيث تنحدر أحيانًا إلى لغة بسيطة تمتاح من معجم اليومي، وترتقي أحيانًا أخرى إلى مسالك رفيعة من القول، ممتطية موجة المجاز والكنايات والاستعارات، وهو ما يضفي على النص دينامية، ويخفف من رتابة الحكي وخطية الأسلوب، كما جاء في هذا المقطع من الرواية ص 276: اكان على يقين بأن لكل مدينة روحا تتجلى مع المغيب، تتخضب السماء وسحبها بشفق من حنة حمراء بديعة الرسم، يسكن الوجود حدادًا على موت الشمس، والخلائق كل في واديه يهيم...ب.

تاسعاً- جمالية التصوير: ما يميز الرواية هو ازدواج الوصف بالسرد، لكنه وصف لا يقف عند حدود رسم الموصوفات ونقلها من عالم الواقع إلى عالم اللغة، بل هو وصف دينامي يعيد خلق الأشياء ويمنحها حركة وحيوية ويبعث فيها روحًا تجعل الأشياء تتكلم والألوان تتراقص والأضواء تضج كما في هذا المقطع الوصفي الذي افتتح به السارد حكايته: اارتقت شمس الصبيحة الكسولة درج السماء ببطء، وما لبثت أن تدثرت بلحاف من غيم رمادي داكن، رغم برودة الجو والهواء العليل وقف رجل على شاطئ مرقالة، خلع ملابسه وخاض داخل حوض صخري ممتلئ بمياه البحر الزقاق، الماء يصل حتى خصره بينما يمسك بسيخ من حديد يصطاد به الأخطبوط وينتقي المحار، وفي الأفق البعيد تطل الضفة الأخرى بخجل، جبالها البعيدة ترتجي الوصال...ب ص9. إن القارئ لهذا المقطع الوصفي يحس بحركية بطيئة للأشخاص والأشياء، فارتقاء الشمس ببطء على درج توحي بحركة ثقيلة للطبيعة تشبه مشي العجائز بين الأزقة وإطلالة الضفة الأخرى تشبه اختلاس عذراء للنظر من خلف النوافذ.

خلاصة القول إن هذا العمل من الأعمال الروائية العربية المتميزة التي تعيد صياغة التاريخ صياغة جمالية تمتاح من مرجعيات متعددة، وتمزج بين تقنيات مختلفة في وحدة متناسقة ■