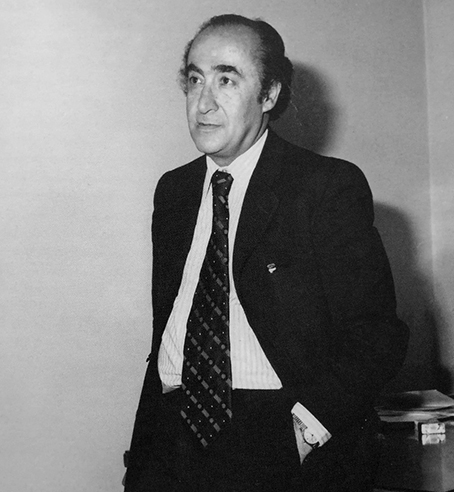

الأدب والفنون الأخرى... ملاحظات شخصية نصّ للأديب جبرا إبراهيم جبرا يُنشر للمرة الأولى

جبرا إبراهيم جبرا، مبدع استثنائي ومثقف بالمعنى العميق للكلمة، وقد انتقل بتوفّق ما بين الرواية والشعر والرسم والنقد الأدبي والفني، وكانت عدته في ذلك رحابة الرؤية وبُعد النظر ورهافة ومسؤولية في الاقتراب من الظواهر الأدبية والفنية المطروقة. وقد كان لمدينة تطوان، خلال ربيع 1990، حظوة أن زارها هذا الأديب العربي الفلسطيني، وكانت زيارته تلك حدثًا ثقافيًا استثنائيًا، أمتعنا وولّد لدينا إحساسًا نادرًا بالامتلاء، وقد احتفظ صاحب رائعة «البحث عن وليد مسعود» بذكرى طيبة عن رحلته تلك وعن المحاضرة التي ألقاها في هذه الزيارة.

في حوار مع جبرا نشر بالعدد الثاني من مجلة «آفاق» المغربية (1990) قال: «(...) كان ذلك بالنسبة لي تجربة هزتني كثيرًا، فقد ذهلت عندما دخلنا المبنى، ورأيت الناس أفواجًا وهي تصعد وتنزل الأدراج، وهناك من ينظم الدخول والخروج، فاعتقدتُ أنّي دخلت المكان بشكل غلط، ولحُسن حظي كنت رفقة أخي عبدالقادر الشاوي الذي شدّ من أزري. وما أروع من ذلك، أنني عندما دخلت القاعة انفجر الحاضرون بالتصفيق دون أن أكون معتادًا على ذلك».

وفي فترة كنت فيها، وأنا شاب طموح وحالم، مشرفًا على الصفحة الثقافية لجريدة فتية، ساهمت في تأسيسها مع مجموعة من الأصدقاء، هي جريدة الأنوار، راسلتُ الأستاذ جبرا لأستكتبه، طالبًا منه أن يحدثنا عن وقع تلك الزيارة عليه، فأجابني بتاريخ 7 يونيو 1994 من بغداد، ومما ذكره في رسالته: «في الأيام الأخيرة، قرأتُ رواية الصديق د. محمد برادة «الضوء الهارب»، فأعادت إليّ الكثير من أجواء تطوان، ولو أن مدينة الرواية عنده هي طنجة. وقد تحدثتُ (بل وكتبتُ) عن زيارتي الممتعة لتطوان في أكثر من مكان».

وجبرا إبراهيم جبرا، إضافة إلى ما سبق ذكره، كاتب سخيّ، وما يدل على هذا السخاء أنه بعث إليّ بنص، لم يتأتّ لي نشرُه حينه بجريدة الأنوار، بعنوان «الأدب والفنون الأخرى... ملاحظات شخصية»؛ نص/ شهادة يؤكد مدى البُعد الموسوعي لثقافة أديبنا وعمق تجربته الإبداعية والحياتية.

وفي الرسالة التي أرفقها بالنص، أخبرني الأستاذ جبرا بصدور سيرته الذاتية «شارع الأميرات» التي تبيّن لي، بعد أن أعدت قراءتها أخيرًا، أنها تتقاطع في العديد من الأفكار والخلاصات مع نص «الأدب والفنون الأخرى... شهادة شخصية».

وتضيء سنة عجائبية عاشها أديبنا على المستوى الشخصي والإبداعي في بغداد خلال فترة الخمسينيات التي صورها في سيرته بأنها فترة ذهبية بجرأتها الفنية واكتظاظها الإبداعي، وتفرّد أجوائها وشخصياتها المؤثرة، وكأنّ نص جبرا، الذي يُنشر للمرة الأولى بعد أن كُتبَ منذ ما يزيد على ربع قرن، وظل محافظًا على قوته وطراوته، هو بمنزلة التأطير الفكري والنقدي لسيرة جبرا الماتعة والدسمة.

النص/ الشهادة

(جاءت فترات في حياتي كنت أريد فيها، بتحرُّق غريب، أن أرسم، وأجد في الرسم متعة عميقة جارفة، كمتعة الكتابة، فتوحي إليّ أن في الأشكال والألوان والخطوط قوة تعبيرية تضعني على تماسّ مع أروع ما في الوجود من تجربة وعاطفة، من لذّة حسية وانخطاف روحي إلى عالَم شديد الوضوح والنورانية أعدّه النشوة الحقيقية التي أطلبها، وأريد تحقيقها، وعلى كتابتي أن تقارب، بنتيجتها، هذه النشوة عن طريق الكلمة وما تحمله من صورة ومن رنين معًا.

وقد أدركت - فيما بعد - أن بعض مفاهيمي الأساسية في الأدب، بسبب تعلّقي هكذا بالرسم، جاءني عن طريق دراسة الفن الحديث، باتجاهاته وأساليبه، وذلك بعد دراساتي التفصيلية لتاريخ الفن طوال عصر النهضة الأوربية، ودراستي كذلك للفنون التصويرية عند العرب، وللحضارات القديمة، الرافدية والفرعونية، وتأمّلي فيما حققته الانطباعية، وما بعدها، والتعبيرية، والتكعيبية، والرمزية، والسريالية، والواقعية السحرية، وآثار هذه كلها في رؤيا النصف الأول من القرن العشرين، وما رافقها من آداب: من شعر، ومسرح، ورواية. وقد جرى هذا كله معي أيام كنت طالبًا جامعيًا، في أوائل العشرينيات من عمري، أدرس الأدب الإنجليزي بإنجلترا في الأربعينيات، وبعد ذلك عندما قمت بتدريسه في القدس، ثم في بغداد.

ثورة بصرية

منذ أن انطلق الانطباعيون في موقفهم الفني الجديد من الطبيعة في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، كان انطلاقهم ثورة بصرية، لا تعيد فقط تحليل وتركيب العلاقة بين العين وبين ما تشاهده حولها، بل تعيد تحليل وتركيب ما يعمل في الذهن أيضًا إزاء المشهد المحيط بالإنسان. فكانت الثورة البصرية، في الواقع، ثورة نفسية وفكرية أيضًا، ولا بدّ أن تحمل معها ما يغيّر مفاهيمنا حول التعبير بالكلمة أيضًا، أو بأية وسيلة أخرى.

وعلاقتي بالفن، كممارس ودارس له معًا، جعلتني على علاقة مستمرة بالفنانين أنفسهم. ويسعدني أن أقول إنها كانت على مرّ السنين علاقة تعاطف واهتمام خالية من أيّ أثر لتلك المشاحنات، الرعناء أحيانًا، التي كثيرًا ما تنشأ، فتفسد مواقف الفنانين من بعضهم البعض، بسبب ضروب التنافر بينهم. ولي أن أقول إن جزءًا كبيرًا من حياتي الفكرية - لم أُضع إلّا بعضها في دراساتي النقدية - شغلته الإثارات الخلاقة التي نجمت عن تداخُل حياتي بحياة عدد كبير من الفنانين في بغداد على نحو مازال مستمرًا، منذ بداية صداقاتي في نهايات الأربعينيات مع جواد سليم وفايق حسن، وكثيرين آخرين لو أردت استعراض أسماءهم، لوجب أن أقدّم قائمة تملأ صفحات عديدة.

ولا بدّ أضيف إلى الرسامين والنحاتين عددًا من أهم المهندسين المعماريين الذين عرفتهم طوال السنين معرفة الصديق، والدارس والمناقش، من أمثال حازم نامق، وقحطان عوني، ورفعت الجادرجي، وسعيد علي مظلوم، ومدحت علي مظلوم، ومعاذ الألولي، وإحسان فتحي، وهنري زبوفودا، ووحدان ماهر، وعديدين آخرين.

وقد كان لهذا كله أثره، ولا ريب، فيما تكامل لديّ من مفاهيم في الأدب، وفي الشعر، وفي الرواية، وفي النقد، أعطت ما كتبت بعضًا من رؤيته الأساسية.

حداثة مبكّرة

ولو دققنا النظر في تطورات الحداثة في الآداب الغربية منذ أواخر القرن التاسع عشر، لوجدنا أن استجابات الفنانين للأدباء، كانت عملية متواصلة - منذ صداقة بول سيزان وإميل زولا في باريس - في إغناء الفكر والتنظير، اللذين واكبا تطورات الحداثة حتى اليوم. وهذا ما يجعلني أؤكد دائمًا، أن يحيى الواسطي، الذي عاش في القرن الثالث عشر للميلاد، كان حداثيًا مبكرًا في الفن العربي، وذلك لتوحّد الصورة والكلمة في وعيه باستمرار، وعلى نحو مدهش غزير التوليد في رسومه.

قد نأخذ هذا كله دليلًا على أهمية «الرؤية» البصرية في الكتابة، بكل التنويعات الممكنة في محاولات الإنسان البصرية في التقرب من حقيقة تجربته، وتأويلاتها التي لا حدّ لها تجسيدًا أو تجريدًا. ونلاحظ هنا علاقة الرؤية، لفظًا، بالرؤيا، وروعة تداخل المعاني بين الاثنتين. وهذا أمر انتبهت له في أواسط الأربعينيات، حين وجدت ندرة ما يستعمل أيّ كاتب عربي أيًّا من هاتين الكلمتين إلّا بالمعنى العادي الضيق لكل منهما.

هاتان الكلمتان، في الواقع، من الكلمات المستحدثة بمغزاها المعاصر المهم، وكان لا بدّ من إدخالها في كتاباتنا، حتى أصبحتا اليوم من لوازم النقد، بقدر ما هما من دوافع الحداثة بشتى أشكالها. لأن الحداثة، في الكثير مما أنجزت، إنما تعني اختلاف زاوية الرؤية، وعدم توقّعها، وغزارة استيلادها، وإبداع رؤيا جديدة.

ولا شك مطلقًا في أن القارئ لن يجد أيًا من هاتين الكلمتين، بالمعنى النقدي الذي نطلبه ونردده اليوم بكثرة، في أية كتابة عربية سبقت منتصف الأربعينيات من هذا القرن.

شغف بالموسيقى

الفن الآخر الذي بقي عميق الفعل عندي في كل ما كتبت هو الموسيقى، التي واكب اهتمامي بها اهتمامي بالحركات الفنية المرئية.

لقد عنيت منذ بداياتي بالموسيقى وتطوراتها الهائلة، من الترتيل الأحادي إلى الهارمونية المؤلفة من الأصوات الإنسانية، إلى البوليفونية، وهكذا تسلسلًا من الإنشاء الكنسي الشرقي، السرياني والبيزنطي، إلى الموسيقى العربية، وموسيقى الموشحات الأندلسية - ومنها إلى موسيقى بورسيل ومونتيفيردي، ثم فيفالدي، وباخ، وهاندل، وموتسارت، وبيتهوفن - وبعدهم إلى موسيقى المحدثين الكبار الذين أعادوا النظر جذريًا في السلّم الموسيقي، من أمثال رافيل وديبوسي وسترافنسكي، وشونبيرغ، ومن تلاهم.

ما معنى الـ «كورد»؟ ما معنى الهارموني؟ ما هي السوناتة؟ (وأرجو ألّا يتكرر الخلط المضحك الذي أجده عند الكثير من المؤلفين والمترجمين بين «السوناتة»، كتركيبة موسيقية، وبين «السونيتة»، كتركيبة شعرية)، ما معنى الثيمة في الموسيقى؟ وهل لها معادل في الكتابة؟ ما هي أهمية تقسيم السوناتة، وكذلك السمفونية، إلى «حركات» تتفاوت في سرعة إيقاعها؟ وما معنى التقسيمات الإيطالية الجميلة التي تُطلق عليها؟ ما هي بالضبط المقامات في الموسيقى العربية؟ وما معنى التحول في الغرف والارتجال من مقام إلى مقام؟ وهل في الموسيقى الغربية ما يماثلها؟

هذه كلها أمور مبدئية في الموسيقى، من حيث تأليفها وتذوّقها معًا، ولكنهما مبدئية أيضًا - أو يجب أن نعدّها مبدئية - في العمل الأدبي، شعرًا كان أم نثرًا، تأليفًا وتذوقًا معًا.

ولي مقولة قيّمة، مازلت مؤمنًا بها، وهي أن الكاتب الذي لا يعرف كيف يتركّب العمل الموسيقي الكبير، لن يستطيع أن ينتج عملًا أدبيًا كبيرًا، وعلى الأخص في الرواية أو المسرحية. وهذا، جميعًا، فيما أرى، يدخل في صلب الحداثة، عربية كانت أم غربية، كطريقة للتعبير مغايرة، ومحملة ولو ببعض من طاقات العصر الذي يجب أن نكون جزءًا فاعلًا فيه، محركًا لخياله وطاقاته.

ويطيب لي هنا أن أذكر أنني قبل سنين عديدة، في عام 1939، نشرت دراسة بعنوان «الذروة في الأدب والفن» استبقت فيها الحديث عن هذا الترابط، أو التوازي، بين فنون الكلمة وشتى الفنون الأخرى، وللقارئ أن يرجع إليها في كتابي النقدي «الحرية والطوفان») ■