الأندلس الحق في التراث

في العشرين من يوليو من كل عام، تحتفل إسبانيا بذكرى انتصارها على المسلمين في معركة العقاب التي وقعت في 16 يوليو 1212م وتتخذه عيدًا وطنيًا، ويقوم فيه ضباط الجيش بحمل وعرض راية المسلمين التي غنموها في المعركة المذكورة. وفي كل عام كذلك تضجّ ساحات غرناطة بالاحتفالات الصاخبة، تخليدًا لذكرى الثاني من يناير 1492م الذي سلّم فيه عبدالله الصغير مفاتيح غرناطة إلى الملك فرديناند وزوجته إيزابيلا.

رغم مرور قرون عدة على الحدثين، لا يزال الإسبان يتلمظّون حلاوة النصر، بالقدر الذي نتجرع به نحن مرارة الفقد. وبين هذا وذاك تهيم المشاعر، وتتشعب الأفكار، وتتباين الآراء، وتغيب روح التسامح والتعايش، وكأن التاريخ قد حَرَنَ في هذه البقعة في عناد. لكن... ماذا حدث؟

في عام 711م، عبر جيش المسلمين بقيادة طارق بن زياد، المضيق الفاصل بين المغرب وشبه الجزيرة الإيبيرية، ليستقر على جبل صغير مازال يحمل اسمه، وهناك انطلق لاجتياح الأندلس وإخضاعها للحكم الإسلامي، الذي تعاقب عليه عدد من الولاة ممن يعَيِّنهم الخليفة الأموي من دمشق، لفترة تقترب من نصف قرن.

وبعد سقوط الدولة الأموية في المشرق، وهروب عبدالرحمن الداخل من بطش العباسيين ودخوله الأندلس وتنصيبه أميرًا عليها، استمرت الدولة الأموية في هذه البقعة من الغرب الإسلامي على شكل إمارة، إلى أن حوّلها عبدالرحمن الناصر إلى دار للخلافة الأموية، التي صار الأندلس في عهدها منارة للعلم والمعارف المتنوعة، وعرفت خلالها الحياة الاجتماعية تطورات كبيرة ذات طابع متميز بسبب تلاقح مكونات الحضارات المشرقية والمغربية والإيبيرية، فغدت الأندلس مركز إشعاع ذا خصوصيات متفردة، كان له تأثير كبير على الحياة العلمية والفكرية والفنية في أوربا، حتى صارت قرطبة مقصد طلبة العلم من كل أنحاء البلدان المجاورة.

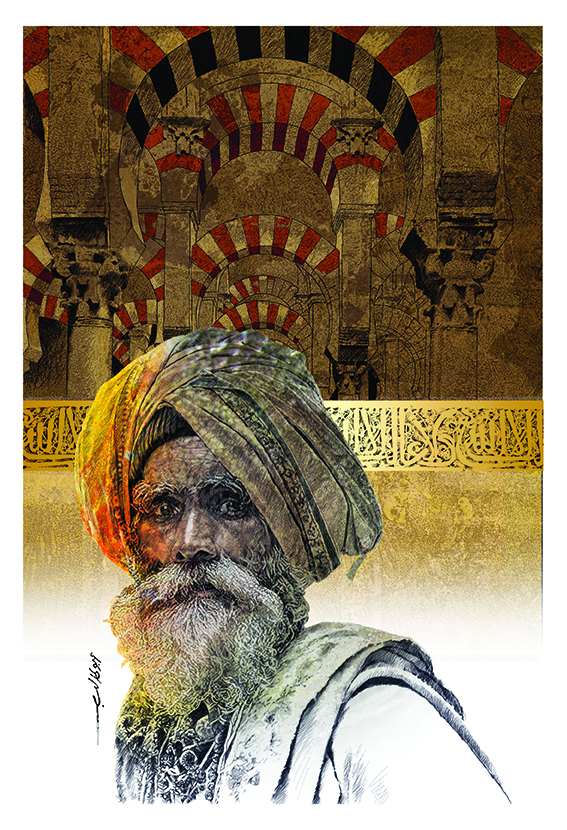

كما تطورت فنون العمارة من نقش على الخشب والجبس والرخام والصخر... وتجلّى ذلك في طراز بناء المساجد والدور والقصور والحمامات والمنتزهات وغيرها.

وازدهرت صناعة الكتب وتجارتها، وراج عمل النسّاخ والكتبة، فتطور بذلك الخط العربي ليكتسب هوية أندلسية مختلفة عن الخطوط العربية في المشرق. وكان نتيجة ذلك انتشار ثقافة التنوع والتسامح بين المسلمين والمسيحيين واليهود الذين ألَّفوا مصنفات علمية وأدبية باللغة العربية، كما نشطت ترجمة العلوم والآداب من اللغة العربية وإليها، ولم يحدث طوال ثمانية قرون أن سعى المسلمون إلى استئصال المسيحية أو أية ديانة أخرى في ديار الأندلس.

بداية أفول

ضعفت الدولة الأموية وعجزت على البقاء، فقدت الأندلس وحدتها، وحلّت محلها مرحلة أخرى سميت بعهد ملوك الطوائف الذي امتد من سنة 1031 إلى 1090م، حيث قرر كل أمير من أمراء الأندلس تأسيس دويلة منفصلة. وفيهم قال ابن رشيق القيرواني:

مِــمَّا يُــزَهِّدُنــي فــي أَرْضِ أَنْـــــدَلُسٍ

أَسْمَــــاءُ مُـقْـتَـدِرٍ فِـيـهَـا وَمُـعْـتَـضِـــدِ

أَلْقـابُ مَـمْـلَكَـةٍ فـي غَـيْـرِ مَـوْضِعِها

كالْهِرِّ يَحْكي انْتِفاخًا صَوْلَةَ الأَسَدِ

وقد كانت نتيجة هذه التجزئة، أن دبّ الصراع بين ملوك الطوائف، واندفع أغلبهم إلى الاحتماء بالملك ألفونسو السادس، ليؤازرهم ضد إخوانهم مقابل أن يدفعوا له ضرائب سنوية. وخلال هذه الفترة التي استمرت حوالي ستة عقود، بدأت دواليب المصير المشؤوم تدور وتنحدر بأحوال المسلمين نحو الهاوية التي ظهرت معالمها مكشوفة للجميع، ونبهت ألفونسو السادس ملك قشتالة وليُون، فتحرّك لغزو طليطلة والسيطرة عليها سنة 1085م، وبعدها تفتحت شهيته لحيازة بقية المدن.

طوق نجاة... ولكن!

لما استشعر ملوك الطوائف بوادر الخطر المحدق بهم، اتفقوا بزعامة المعتمد بن عباد على الاستنجاد بيوسف بن تاشفين سلطان الدولة المرابطية في المغرب، فبادر إلى نجدتهم، واجتاز البحر إلى الأندلس عام 1090م، وشنّ حربًا شرسة على ألفونسو، كان النصر فيها حليفًا للمسلمين في معركة الزلاقة. فعاد الأمل في الاستقرار إلى قلوب المسلمين في الأندلس، لكن مناوشات الفرنج عادت من جديد، فتدخل المرابطون مرات عدة، لإعادة الأمور إلى نصابها، غير أن ملوك الطوائف شعروا بخطر يوسف بن تاشفين وخافوا منه على ممالكهم، فاتفقوا على عصيانه، وتخلّفوا عن مؤازرته في حربه مع ألفونسو، ولم يبق منهم إلا المعتمد بن عباد الذي بادر في البداية إلى دعم السلطان المرابطي، لكنه حين توجس خوفًا منه، استغاث بألفونسو لينقذه من المرابطين مقابل تنازلات. ولما رأى يوسف بن تاشفين خذلان ملوك الطوائف، قرر ضم الأندلس إلى الإمبراطورية المرابطية، وقام بأسر المعتمد بن عبّاد وجلبه إلى المغرب، ثم سجنه في أغمات قرب مراكش، وتوفي - رحمه الله - في سجنه سنة 1095م.

استمر يوسف بن تاشفين في الدفاع عن الأندلس حتى وفاته سنة 1106م، فتولّى الحكم بعده ابنه علي بن يوسف، واستمر على نهج أبيه في الحفاظ على وحدة الأندلس حتى توفي سنة 1143م، وتولى الحكم بعده ابنه تاشفين، وحاول الحفاظ على الثغور الأندلسية، لكنه انشغل بإخماد ثورة الموحدين إلى أن قتل في وهران بالجزائر عام 1146م. وبذلك انتهت دولة المرابطين وقامت دولة الموحدين التي حاولت بدورها الحفاظ على ما بقي من المدن الأندلسية في يد المسلمين. وتواترت الحروب بينهم وبين الفرنجة إلى أن وقعت معركة العقاب سنة 1212م، ودارت فيها الدوائر على المسلمين، وتقلَّصت المدن الأندلسية التي بيدهم، ولم يبقَ لهم سوى مملكة غرناطة التي أسست بعد انهيار الدولة الموحدية.

غرناطة... آخر الثغور

أسست مملكة غرناطة سنة 1237م على يد مُحمَّد بن يُوسُف بن مُحمَّد الخزرجي المعروف بابن الأحمر الذي كان واليًا على جيَّان وأرغونة. وقد حاول وقف الزحف المسيحي تحت راية ملك قشتالة فرديناند الثالث، فاضطر ابن الأحمر إلى أن يبرم معه مُعاهدة صلح تكون وفقها غرناطة تابعة لمملكة قشتالة عسكريًّا، يحكمها محمد بن الأحمر باسم الملك فرديناند الثالث، ورغم ذلك فقد استطاعت أن تستمر حوالي مئتين وخمسين سنةً، حتَّى سقوطها النهائي بعدما انتزعها الملكان الكاثوليكيان فرديناند الثاني ملك الأرغون، وإيزابيلّا الأولى ملكة قشتالة، من الغالب بالله مُحمَّد بن عليّ يوم الاثنين 02 يناير 1492م، وبسقوطها انتهى الوجود الإسلامي في الأندلس.

محاكم التفتيش... التصفية الشاملة

بعدما وضع المسيحيون أيديهم على كامل تراب الأندلس، مرّوا إلى مرحلة أخرى، وهي تصفية أي وجود ديني غير المسيحية الكاثوليكية، فابتدعوا محاكم التفتيش التي بصمت على تاريخ إسبانيا بالدم والأشلاء وأنّات الأبرياء من المسلمين واليهود. ولم يتوقف الأمر عند إبادة الأرواح، بل تعدّاه إلى طمس معالم الحضارة العربية الإسلامية. فتحولت المساجد إلى كنائس، وأحرقت المكتبات التي كانت تضم نفائس التراث والفكر الإسلامي، وأرغم المسلمون واليهود على اعتناق المسيحية، ومن رفض يعذّب حتى الموت.

عود على بدء

والآن... لا بدّ أن نتساءل: ألم يحن الوقت لكي تراجع الفعاليات السياسية والثقافية الإسبانية تاريخها وتراثها حتى تدرك الأجيال الحالية واللاحقة حقيقة جذور الحضارة التي سادت في الأندلس، في شكل مسلسل من البناء الحضاري المتسامح منذ الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس؟ ثم... أوليسَ لنا اليوم حقنا في هذا التراث الأندلسي المشترك؟ ألا يمكن إنصاف هذه الحضارة الغنية والعريقة بقيم التسامح والتعايش كما كانت الحال طوال قرون ثمانية؟ ■