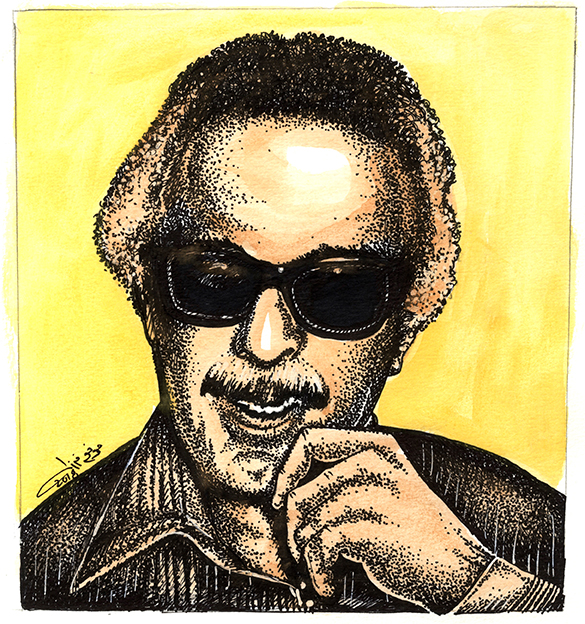

غريب المدينة وقصيدة الحياة اليومية

إذا كان هناك شاعر عاش في المدينة حياة عزلة عنها فهو محمود البريكان (1931-2002). والشعر الذي كتب كان يحتاج إلى شاعر يُفرد نفسه عن «مشاغلات» الحياة اليومية. ومع هذا فقد عاش حياة اعتيادية بمساراتها كلها، باستثناء المسار الاجتماعي - بما يعني «عمومية العلاقات».

دخل البريكان الجامعة وتخرّج فيها، وانخرط، على نحو ما، في العمل السياسي فدخل السجن، وعمل في التدريس ونجح مدرّسًا، وأحبّ التجوال (ولا أقول التسكع) في شوارع المدينة بحذر، وارتاد المقاهي، وإن كانت تلك التي توفر له الوحدة.

كان البريكان حريصًا على الاحتفاظ لنفسه بتفصيلات حياته الخاصة. وأما ما تبنى من قيم شعرية فكان يحرص على «المعنى في القصيدة»، بما لهذا المعنى من دلالة حياتية... من دون أن تفوتنا الإشارة هنا إلى تلك المقابلة المبكرة بينه وبين ما ينبغي أن يكون، وقد كتبها أواخر أربعينيات القرن العشرين، داعيًا فيها أدباء جيله إلى تأمّل ذواتهم، وتعهد مواهبهم، وإدراك أدوارهم بالانفتاح على العالم وآدابه ومواكبة تطوره ـ وهي ما تتمثل فيه البوادر الأولى لمساره التجديدي، كما لوعيه النقدي الذي سيصوغ به/ ومن خلاله قصيدته، وقد جاءت مختلفة عما كان يسود العصر، عصره ذاك، من أنماط شعرية، حتى ما كان منها تجديديًا، أو متلمسًا بها مساره التجديدي.. فهو لم يكن مقلّدًا، ولا أراد اقتفاء طريق مألوفة.

إلى جانب ذلك، كان يستثني نفسه من أي «مشهد عام»، حتى لا نجد كثيرين ممن عرفوه لا يعرفون من «مشاهد حياته» سوى الكتابة، مع جهلهم بطقوسها. وفيما كتب ونشر من شعر يمكن أن نتبيّن «هاجس الكتابة» الذي يسكنه، فهو يكتب فيتحوّل بما يكتبه إلى نصوص ذات تفرّد. وكان كمن يُصدرُ عن «جذور أسطورية»: نُدرك معانيه، ولا نعرف شيئًا من أسرار تكوينات هذه المعاني. وهو حتى وإن بدا في بعض ما كتب وكأنه يذهب إلى «الآخر» (كما في قصيدته «سلوى»...)، إلا أنه كان يذهب إلى نفسه، ويعبّر عن إحساسه الشخصي بحركة الوجود. وفي مستوى آخر تأتي قصيدته «حارس الفنار».

هذا في مستوى حياته شاعرًا... أما في مستوى الشعر فنًا متحققًا بأبعاده الإبداعية، فنجده حريصًا على الإتيان دائمًا بـ «وجه آخر جديد» فيه، على حدّ قوله في إحدى قصائده... بل هو القائل بأنه لم يكتب بـ «شعرية سائدة، أو بشعرية خالية من المغامرة الفنية»، فهو إن كان قد نحى منحىً بدا خاصًا، فإنه أدرك، مع إدراكه هذا، أن الشاعر لكي يكون على استحقاق من الاسم، فإن عليه أن يتأمل مغزى وجوده، فهو ينظر إلى الشعر كونه أهم تجليات الذات الإنسانية، وأهم ما يُعبّر عن إشكاليات وجودها. فهو، كما أكد يومًا، لا يكتب ما يكتبه «بشعرية سائدة، أو بشعرية خالية من المغامرة الفنية».

وعلى هذا، فإن مفهوم الحداثة عنده قد انحصر في مدى القدرة على «استيعاب المواقف الشاملة الأكثر تعبيرًا عن تلك المسؤولية الكونية الواقعة على عاتق الإنسان في هذا العالم».

تقوم قصيدة البريكان على ثلاثة عناصر تكوينية:

- فهي قصيدة تتشكل، بداية، من لحظة إحساس يُجذّر الشاعر فيه وحدته (عزلته)، جاذبًا ما يراه في الخارج إلى الداخل، ومن هذا الداخل يُعيده مصاغًا صياغة شعرية بارعة... لنتلقاه.

- ثم يتبلور هذا الإحساس عنده في فكرة تجتمع على تفاصيل تخص الشاعر، رؤية/ رؤيا، وتجربة، والواقع الذي يعايشه، أو يعاينه، وتفصيلات ما يواجه عليه/ فيه (كما في قصيدته: أسطورة السائر في نومه). وهنا نلاحظ أنه لا يتساءل بقدر ما يُصدر عن رؤية قد نتمثّل فيها موقفًا.

- ومن اجتماع هذين العنصرين، اجتماع تفاعل في مستوى البناء الشعري، تكون القصيدة بما له فيها من خصوصية التعبير الذي غالبًا ما يعتمد فيه ضربًا من «السرد الشعري» فيجعل منه بنية بنائية للقصيدة... كما نجده في قصائد أخرى يعتمد المشهد فيما له من تكوينات، وبتقنية إيقاعية تساعد في تنامي البنية السردية للقصيدة التي يُعززها الإحساس والرؤيا، وإن جاءا في صيغة أفكار.

وما يستوقف قارئ البريكان، كذلك، هو المعاني الجديدة في قصيدته، وهي معانٍ تتوالد من تصورات الذات الشاعرة، أو من الواقع بتمثيلات واقعية يستصفيها ببراعة تقوم عليها/ وبها حداثته الشعرية المختلفة عن حداثة شعراء جيله. فقصيدته تتمتع بما يمكن أن نُطلق عليه خصوصية اللحظة الوجودية، مقترنة بـخصوصية اللحظة الجمالية، وإن جاءت جمالية خشنة.

الحلم... الخيال... التخييل

يرى البريكان «شخصياته الشعرية»، وفق ما جاءت في بعض قصائده، وكأنها تنحدر إليه من عالم متخيَّل يُداخل صورة حضورهم (المتمثَّل)، لنجد «قوّة الخيال»، بما يدفع من تصورات، تبدو متغلبة، بل إن صوره الشعرية، على واقعيتها، صور منتزعة من الخيال، أو انتزعها الخيال مما يتمتع به من «مدركات حسيّة»، مع التأكيد أن نصيب قصائده من الخيال هو النصيب الأوفر، وقد نجد الرومانسية، نزعة ذاتية، تُداخل معطيات هذا الخيال عنده، وخصوصًا في قصائده الأولى.

وهو شاعر عزف عن المنبر، وعزل نفسه عن الجمهور فيما يُعرف بـ «المواجهة المهرجانية»، فكان لهذا تأثيره فيما ابتنى من تقاليد شعرية خاصة.

هذا من جانب، ومن جانب آخر؛ لم يكن معنيًّا بحل تناقضات العالم خارجه هو، وإنما نجد توجهه ينصبّ على حل تناقضاته الذاتية مع هذا الواقع. وهذا ما جعله يرى نفسه، والآخر فيه، بشفافية. وإذا كان قد أدرك العالم على نحو بدا خاصًا، فإنه أدرك، معه، أن عليه أن يكتب ما يكتبه بروح المغامرة.

وهو يملأ لغته بموضوعها/ محتواها المشحون بدلالات الانفصام بين الذات والواقع - أو فيما يتمثّل له من هذا الواقع. فهو في قصيدة مثل «أسطورة السائر في نومه» جعل «الشخصية الشعرية» فيها تبدأ من حالتها الخاصة:

«اعتاد أن ينهض حين تقرع الساعه/ دقاتها السبع، ويعلو صخب الباعه/ يفتح مذياعه/.....».

ليمضي بهذا العالم إلى الخارج:

«يمرُّ بالناس الكثيرين وبالأشجارْ/ فلا يرى شيئًا، وقد يبتاع في الطريقْ/ جريدة يقرأ منها آخر الأخبار/ وهو غريق بعد في سباته العميقْ».

و... «وربما رأى صديقًا فروى نكاتٍ/ وقهقها/ وربما زارا معًا فتاة/ تستقبل الزوّار».

فهو كائن:

«يعرفه الظلامْ/ تعرفه برودة الليل! وقد يكونْ/ أيّ امرئ ترونه يسير في الطريقْ».

فهو، هنا، يكتب بقوة يقظته، ومن خلال مدركات حسيّة واضحة يكتبها بحسّ من المشاركة بين الخيال والواقع. إنها قصيدة تُعيّن نفسها بالمدى الذي تتدافع فيه رؤى الشاعر، وما نحتَ في داخله من مدىً للأفكار، فهو يتحرك برؤية إنسان وجودي الحياة، والرؤية، والتكوين ذاتًا.

ورحلة «إنسانه» في بعض فضاء المدينة ليست رحلة عبثية، وإنما هي رحلة تفكيك لواقع، وهذا ما جعل لخطواته إيقاعها الذي وإن كــــــان «إيــقـــاعًـــا عـــروضــيًا» في ظاهره، فهو إيقاع ذات تتــخـــذ مــســـارهــــا عــــلـــــى أرض الواقع، وتستجيب لهذا الواقع استجابات خاصة بها، هي نفسها، ناسجًا عالم حلم ـ وإن يكن واقعي التفاصيل - عبثيًا في أحيان... وهو (أو إنسانه) يواجه هذه العبثية بنظيرتها: عبثية فعل الذات وهي تستجيب لهذا الواقع استجابة «تفاعل عبثي» هو الآخر بفعل حالة التكرار المرافقة لـ «عادته اليومية» (النهوض من النوم، دقات عقارب الساعة، فتح المذياع وسماع نشرة الأخبار، النزول إلى الشارع، واتخاذ مسار فيه يستجيب للمصادفة).

فهو إنسان يستجيب لعبثية المصادفة، وكأنه يؤكد وجوده بها/ ومن خلالها، فهو يأخذ الواقع، ويستجيب له بما يصادفه من وجوهه، من دون أن يضع أفقًا محدّدَ الهدف والغاية لمساره، وهنا يبدو الفكر الوجودي، في صيغة العبث فيه، واضح التأثير في بناء نظرة الشاعر في هذه القصيدة، وفي نظرته إلى العالم، كما في تعاطيه مع هذا العالم.

بينما نجده في قصيدة مثل «سلوى» يبدأ من الخارج، ويمضي بتداعياته إلى عالمه الداخلي:

فنحن، هنا، مع «قصيدة حب» تبدأ من حالة شعورية يُحرّكها متخيّل يلبس لبوس الواقع. فهو يُحبّها من دون أن يراها، وإنما يتشكل هذا الحب عنده من خلال حديث أخيها (الذي يشاركه غرفة السجن) عنها، فهي حضور بالاسم (سلوى)، وبما لشخصيتها من أبعاد ينسج تكويناتها حديث أخيها عنها الذي «هَيّمَهُ» بها، فإذا أخذنا هنا بقول الشاعر العربي، الذي قال قبله: «والأذن تعشق قبل العين أحيانا...» وجدناه ينطبق على حالته في «عشق سلوى» التي تتبدى له في صور متخيَّلة، فهو حب يسوسه الخيال نحو «محبوب متخيّل».

إلا أن السؤال هنا: هل أن ما شغله في هذه القصيدة هو «حب سلوى»، أم الحب لذاته؟ وهو الذي كان يرى سلوى في خياله، فرآها كما رآها وليس كما هي واقعًا. لذلك يمكن القول إنه شاعر مشغوف بخياله، وهو الذي يُقرّ بدءًا أن صلته بها «صلة تصوّر» يجمع تفاصيله حديث أخيها عنها... فهو لا يعرف منها سوى اسمها وما يرشح من حديث أخيها عنها، ليجعله يرتفع بها من عالم الحس والإحساس إلى الخيال،

الذي يكسوه بما يُسبغ عليه من ذاته، هو، من صفات، وملامح، وتكوينات تلامس العاطفة منه وهذه العاطفة هي ما يتحرّك بالقول عنده تحرّكًا غرائزيًّا.

وفي القصيدتين تواجهنا الذات في خصوصياتها، كما في سياقات مدياتها، فإذا كان في «سلوى» يركن إلى حقيقة مفترضة، وإن جاءت بما يمكن أن أسميه «واقعية محاصرة» بجدران السجن، فإنه في «أسطورة السائر» يعبر من الحقيقة في واقعها الشخصي إلى الحقيقة في تمثيلاتها على أرض الواقع. أما الحركة عنده فيهما فهي حركة الذات باتجاه حلم (أو وهم) في «سلوى»، أي إنها حركة زمانية... بينما في «أسطورة السائر...» حركة باتجاه الواقع، وإن كانت تحتكم إلى الوهم، أو ما أشبه (لأنها حركة السائر في نومه).

وأما لغته فهي، في القصيدتين، لغة مباشرة، تصف حالة بما لها من تعيينات واقعية، ذاتية الأبعاد في واقعيتها هذه، إلا أنها لغة شعرية بامتياز.

تساؤلات ختامية

مرّت قصيدة البريكان بمرحلتين، كان في كل منهما يحرص على أن يبلور شكلًا فنيًّا خاصًا به، وإن كانت كل قصيدة مما كتب تبدو مختلفة عن الأخرى، كمن يُعيد تشكيل ذاته الإبداعية بين قصيدة وأخرى، كما يبني وعيه بلغة تستبطن هذا الوعي، وهو ما جعل ذاته مكتملة الحضور فيما كتب.

ولكن، هل وجد في العزلة ما يُغذي طبيعة الشاعر فيه؟ أم أنه، في هذه العزلة، كان متاحًا له أن يتقابل ونفسه متى أراد؟ وأن يرى صورة نفسه بمعزل عن صخب العالم؟ وأن وسيلته في هذه الرؤية هي الكلمات؟ أم كان يجد خلاصه ذاتًا في حالة الوحدة وبشعور الوحدة؟ وأنه لا يرغب في السفر إلا مع نفسه لأنه يألفها أُلفة فهم؟ أم أنه في هذه العزلة كان كمن يُقوّي نفسه، من بعد اختبارها، أمام/ في مواجهة واقع وجده يمضي إلى ضعف متواصل؟

إذا ما ذهبنا مع الرأي الذي يقول إن جوهر الإنسان انعزالي، لا اجتماعي، ومما يكونه يكون به وحده... فهل نفهم من ذلك شجاعة الشاعر على الإقدام بمثل الخُطى التي خطاها؟

في أي حال جاء الأمر، فإن انعزاله/ عزلته أمر مجد، لأنه كان منتجًا في مستوى تجربة شعرية متفردة في الشعر العربي الجديد .