أسطورة الشاعر الهادئ في حياته وموته

في عام 1984 كتب الشاعر العراقي محمود البريكان الذي ولد عام 1931 في البصرة قصيدة جعل عنوانها «الطارق»، يهجس القول فيها بحال من الارتياب أقرب إلى «الحال الكابوسية»:

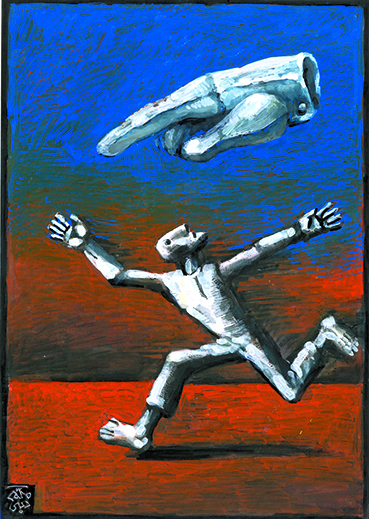

- «على الباب نقرٌ خفيفْ/ على الباب نقرٌ بصوتٍ خفيفٍ ولكنْ شديد الوضوحْ/ يُعاودُ ليلا، أراقبهُ، أتوقعهُ ليلةً بعدَ ليلةٍ/ أصيخُ إليه بإيقاعه المتماثلِ/ يعلو قليلا قليلا/ ويخفتُ/ أفتحُ بابي/ وليس هناك أحدْ/ مَن الطارقُ المتخفّي؟ تُرى؟/ شبحٌ عائدٌ من ظلام المقابر؟/ ضحيّةَ ماضٍ مضى وحياةٍ خلتْ/ أتت تطلبُ الثأرَ؟/ روحٌ على الأفق هائمةٌ أرهقتها جريمتها/ أقبلت تنشدُ الصفحَ والمغفرة؟/ رسولٌ من الغيب يحمل لي دعوةً غامضة/ ومَهرًا لأجل الرحيل».

لم يكن الشاعر محمود البريكان يتوقع، أو يخطر له على بال، أن ذلك «الطارق المجهول» سيأتيه في 28/2/2002 حاملًا إليه الموت في هذه المرّة... فيغتاله وقد اقتحم باب بيته عليه.

وبموت البريكان بعملية الاغتيال هذه، اختفت، مع اختفاء القاتل، ثروة شعرية تحوي «نتاجًا يمتد لعقود عديدة»، كما أكد في ذات حديث، ضمها ذلك «الصندوق الأسطوري» الذي كان يُلقي إليه بكل ما يكتب، والتي كانت تبدو له «وكأنها أجيال وأزمنة تتجاور وتتحاور فيما بينها لتشكّل موقفي من هذا العالم».. وهو، كما قال، يشعر «بالاطمئنان لها بمقدار أكثر بكثير من اطمئناني إلى الحياة الواقعية والمعاشة»، لأنه كان يجد نفسه، كما يقول، «طارئًا على كل ما يحيط بي من أشياء ويوميات، وكأنني كائن منخطف من أكوان بعيدة، يبحث ويتساءل كل لحظة عن أسباب ومسوّغات تبرر وجوده هنا»، وفي أحايين كان يشعر «بشراك هذه الأشياء واليوميات تشدني إليها فآنس لكل ما تحويه من تفصيلات، حتى تلك التافهة منها، التي ربما لا تعني شيئًا على الإطلاق».

وإذا كان ذلك «الصندوق الأسطوريّ» قد اختفى بما فيه مع مرتكب الجريمة، الذي ظلّ «مجهول الهوية» حتى اليوم، فإن «عمليات سطوٍ» أخرى طالت نتاجه الشعري المنشور، فقد ظهر، من بعد وفاته، أكثر من «كتاب» يضم المنشور من شعره في صورة «مختارات»، وما فيها كان من مصدرين وثالث لهما، من دون إشارة إلى أيّ منها: القصائد التي تمثّل مرحلته الأولى والتي ضمها كتاب الشاعر عبدالرحمن طهمازي: «محمود البريكان... دراسة ومختارات»، الصادر عن «دار الآداب - بيروت 1989»، وما حصلتُ عليه منه شخصيًا من قصائد تجاوزت العشرين من مرحلته الأخيرة، وقد خصّني بها، بطلب شخصيّ مني، يوم كنتُ رئيسًا لتحرير مجلة «الأقلام»، فأفردتُ لها ملفًا خاصًا صدّرته بمقدمة. وأما المصدر الثالث فهو مجلة «آفاق عربية» التي نشر فيها قصائد متفرقة في حقبة التسعينيات ذاتها.

مرّ البريكان، الإنسان، بأحوال كانت، كما حياته الشعرية، قد شهدت تغيرات كان الطابع الأبرز لها: حياته في واقع لم يكن يبدو على ألفة معه، ولا هو بالمندمج بفعله، حتى الشعري منه، به على نحو يشي بالتواصل، حتى وُصفَ بـ «المعتزل»، مع أنه كان يرفض أن يوصف بمثل ذلك... بل كان يصف نفسه بـ «المتأني»، مؤكدًا أن علاقته «مع فعل الكتابة ذات صلة مباشرة بوجودي إنسانًا يُفكر أو يتأمل بغضّ النظر عن إشراك الآخر في هذه التأملات»، بل سيذهب مؤكدًا أنه يعيش «فعل الكتابة». أما الشعر فهو عنده «طقس أساني لا بدّ له من الاشتراك مع ما له من التحام بغيره لخلق صيرورة وجوده». وفي هذا لم يخرج من كيانه الشخصي، إذ كان ذلك الكيان يتحرّك بـ «ذات صلبة» جعلت منه شاعرًا متنبهًا إلى نفسه فيما يكتب، وقد كان يمكن أن يكون له دور أكبر في تحولات القصيدة الجديدة. فهو كما لم يكن يكتب ما يكتبه بـ «شعرية سائدة»، أو بـ «شعرية خالية من المغامرة الفنية»، فإن مفهوم الحداثة يتعيّن عنده «بمدى قدرته على استيعاب المواقف الشاملة، الأكثر تعبيرًا عن تلك المسؤولية الكونية الواقعة على عاتق الإنسان في هذا العالم». فهو، كما يؤكد، شاعر يثير التساؤلات فيما يكتب، ولا يقدّم إجابات.

هدير الصوت السيابي

وإذا كان من بعد وفاة صديقه، ومجايله، بدر شاكر السياب (عام 1964)، بل وقبل ذلك بأعوام، لم ينشر شيئًا من شعره فإن الأمر، على ما يبدو، كان محسوبًا من قِبله، إذ أضحى السياب في تك الحقبة، وما بعدها، الشاعر الأكثف حضورًا في الحياة الشعرية، لا في العراق وحده، وإنما في عموم الوطن العربي والأوساط التي تقرأ العربية، فجاء احتجابه عن النشر خشية منه أن يضيع صوته تحت ضغط هدير الصوت السيابي ـ وإن كان هذا لم يَحُل بينه وبين أن يقف في حفل إزاحة الستار عن تمثاله في البصرة، بكلمة منه تميزت بفصاحة اللغة و«إبهام المقصد» وتشتته بُعدًا ومعنى!

وعلى هذا فإنه يُوضع، شعريًّا، ضمن مرحلتين: الأولى منهما تنتهي مع نهاية ستينيات القرن العشرين، وقد بدأت ببداياته الناضجة أوائل الخمسينيات، وتميزت بالمنحى السردي والروح الملحمي. أما الثانية، وبحسب ما نشر من قصائد فتبدأ من السبعينيات، وتمتد إلى ما قبل رحيله، وقد امتازت قصائده فيها بنزوع تأملي، وتركيز على ما يسري مسرى الأفكار والرؤى، مقتربًا فيها من المزج بين الواقع والحلم، وإن على نحو مغاير لما كانت عليه قصيدته في مرحلته الأولى.. (مع أنه لم ينشر شيئًا في هذه الحقبة، وإنما سينشره من بعد).

أما حين عاد إلى النشر، على أقلّه، في تسعينيات القرن الماضي، فربما لأنه وجد الحقبة «حقبة فراغ شعري»، إذ لم يتبق من الأسماء الكبيرة، من جيله بالذات، إلا أسماء لم يعد لها حضور شعري مؤثّر، أو تشدّ «الانتباه النقدي» إلى ما تقول. فعاد، ونشر، إلا أن ما نشره لم يكن في مستوى ذلك «الحضور الأسطوري» الذي نُسج له في فترة غيابه!

فإن جاءت «قصائد عودته» تبدو لقارئها وكأنها ليست على شيء كبير من حيويته الشعرية الأولى، وهي أكثر ميلًا إلى التأمل، فإنها، بلا شك، تمثّل وعيًا شعريًا آخر هو غير سالف ما عهدنا منه... فهو فيها منقطع عن رؤاه القديمة، وكأنه لا يرغب في «تقليد نفسه» فيما كان له من «بدايات تأسيسية»، وهو الذي يحسب نفسه شاعرًا امتلك تجربة ذات جوهر شعري خاص في حركة الشعر الجديد، من دون أن يكون بعيدًا، في شيء، عما يُعزز ذاته الشعرية، متخذًا مثاله الشخصي فيما يكتب... شعرًا.

كان الشاعر فيه يتعاطى مع نفسه بتمهّل، وهذا ما يبدو من قصائده الأولى التي امتازت بنبرة سردية خاصة، فلم يكن فيها يُشبه أحدًا، ولم يستطع أحد أن يُشبهه. فقصيدته بقدر ما تبدو سلسة سردًا ومسرودًا، وتكوين مشاهد، بلغة قريبة من لغة الحياة اليومية، وإن جاءت مرتفعة بهذه اللغة إلى مستوى إبداعي متفرد.

وقد ساعد على هذا العصر الذي ظهر فيه (أعني حقبة الخمسينيات، وإن كان قد بدأ الكتابة قبلها)، فقد كان عصر الإيمان بالشعر فنًّا إبداعيًا متفوقًا على الفنون الأخرى. ومع أنه يُعد من بين الشعراء الروّاد الذين طوّروا القصيدة الحديثة في العراق، فإنه لم يظهر بالتأثيرات التي ظهر بها شاعر كالسياب.

وكما يبدو، فإن كان ليس من الميسور نقديًا الكتابة عن «شاعر مختلف» من قبيله، لأنه يتطلب لغة على صلة بالحداثة، التي لم تكن سائدة، مفهومات ومصطلحات، في نقد تلك السنوات، مع أن ذلك العصر قرأه بعين الاهتمام، وتوقف عنده متأملًا في «مختلِف القول الشعري» منه.

من هنا جاءت مقدمة طهمازي لمختاراته من شعره قراءة بقدر ما بدا فيها منظوره

النقدي/ الحداثي واضحًا، فإنه استغور فيها عالم الشاعر الذي وجده يكتب بمعزل عن المألوف والسائد... يُعيد «إنشاء الشخصيات» على نحو يجمع بين رؤى الحلم وتجسيدات الواقع على نحو بارع، كما يجعل من «اليومي» و«العابر» حالات أقرب إلى «الطقوسية الشعرية»، جاعلًا لكل ما يراه، أو يستشفّه، دلالات تتحرك بالحلم على أرض الواقع، وترتفع بما على أرض الواقع إلى مصافّ الحلم... منجذبًا، بوجه خاص، إلى «الغريب» حالة وأطوارًا (كما في: أسطورة السائر في نومه)، والمتوحّد مع نفسه، يُهامسها أو تهامسه، متخذًا من «الآخر رمزًا»... أما «الذات» منه فتتحرّك «حركة استجابة» لهذا «الآخر المختار» بحساسية الشاعر، وليس من خارجها .