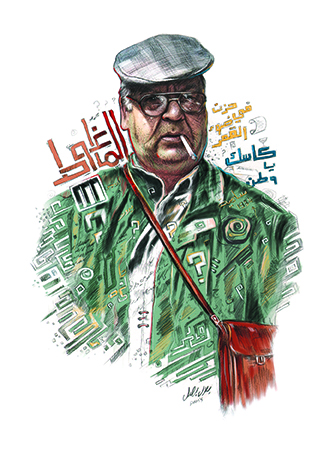

العملاق الهارب... محمد الماغوط

٭ أريد فقط، وللحظة واحدة

أن أداعبَ الزَّبدَ الأبيض بعقالي

وأنا مبحرٌ إلى مكانٍ ما

تحت مطر حزين... حزين

أن أرى بلادي الجائعة تبتعد عني

زهرة زهرة وشجرة شجرة

أن أرى الفقر والوطنية والمساواة

من نوافذ السفن

٭ - هل ترحل؟

- ولماذا؟... هل لأعود في أواخر العمر على عكازين وسخين

وأتمرَّغ على أول رصيف يلوح لي من الوطن!؟

أم لأعود لابسًا قبّعةً من القش

لا

سأظل متكئًا على ريشتي حتى الشيخوخة

متكئًا على مرفقي

حتى يسيل اللحم على الخشب

بهذا التناقض والتخبُّط افتتح حياته ضاربًا بها قراراته عرض الحائط وضاربة به. هو العاشق المتلهّف والناقد الناقم، منارة الوعي والفكر والعربي ورائد المسرح القومي العربي، هو الصحفي والشاعر... هو الأديب الكبير محمد الماغوط.

مولده وحياته

وُلد الماغوط في مدينة سَلَميَّة التابعة لمحافظة حماة السورية عام 1934 لأسرة كادحة فقيرة يكاد حتى الفقر يهرب منها. نشأ في مدينته متعلمًا بداية على يد «الكتَّاب»، ومن ثم درس في المدرسة الزراعية بمدينته، ليكمل تعليمه بعدها في «الثانوية الزراعية» بدمشق عائدًا منها باكرًا تحت ظروفه الشخصية والعائلية، قبل أن ينهي تعليمه لمساعدة أهله وإخوته، مكملًا حياة الفلاحين التي كان قد ابتدأها.

يبدأ عسير رحلة الماغوط من مفاصلها الأولى حين كان يدرس في الثانوية الزراعية بدمشق، فأرسلت إدارة المدرسة لوالده تطلب منه المستحقات الدراسية لابنه محمد، ولما كان أبوه يعمل فلاحًا أجيرًا في أراضي الآخرين، فلم يكن لديه المال لذلك؛ فأرسل رسالة إلى المدرسة يشرح فيها فقره الشديد وحاله المتعبة، سائلًا إياهم مساعدة ابنه وإعفاءه من المستحقات، فما كان من إدارة المدرسة إلا أن رفضت طلبه وعلَّقت رسالة الوالد على لوحة الإعلانات ليقرأها الجميع، فيتحول على إثرها الماغوط لأضحوكة بين زملائه، مما اضطره إلى ترك المدرسة والهرب إلى مدينته، الأمر الذي ترك لديه بالغ الأثر، مخلِّفًا إرهاصات كامنة لديه.

اتجاهاته السياسية

كان لحاجة ذاك اليافع في تأطير نفسه إضافة إلى برد الشتاء القارس وَ«مدفأة» الحزب القومي السوري الاجتماعي السبب الكافي لدخول الماغوط المستنقع السياسي باكرًا في سن الثالثة عشرة من عمره، تلك «المدفأة» التي ستلتهم ذاته بعد حين وتضرم في نفسه نارها.

يروي الماغوط أنه كان في مدينته سلمية حزبان رئيسيان هما حزب البعث والحزب القومي السوري الاجتماعي، ولما كان مقر حزب البعث بعيدًا عن منزله وطريقه موحل إضافة إلى وجود مدفأة في مقر الحزب القومي السوري الاجتماعي، فقد اختار الانتساب إليه دون أن يفتح صفحة من نظامه الداخلي ويطّلع على مبادئه وحتى لم يحضر له اجتماعًا أو يقدّم لهم نشاطًا واحدًا يُذكر باستثناء جمع الاشتراكات الحزبية لمرة واحدة عن مدينته وأخذها لنفسه ليشتري بنطلونًا.

لم يدم ذلك الدفء كثيرًا، فقد حصل أن اغتيل العقيد عدنان المالكي سنة 1955، واتُّهم حينها الحزب القومي السوري الاجتماعي بتدبير ذلك، لتبدأ بعدها سلسلة ملاحقات أمنية لكل عناصر الحزب واعتقالهم تنتهي به آخر المطاف تسعة أشهر في سجن المزة العسكري بدمشق، ليكون ذلك السجن هو اللبنة الأولى في النضوج السياسي والشرارة الأدبية لديه، بعدما التقى في السجن - ولنفس السبب - الشاعر علي أحمد إسبر، الملقب بأدونيس.

سيرًا على الأقدام

خرج الماغوط بعد فترة من السجن ليجد نفسه مرة أخرى مطلوبًا أمنيًا في بداية أيام الوحدة بين سورية ومصر عام 1958، فقرر الهرب إلى لبنان سيرًا على الأقدام، ودخل لبنان بطريقة غير شرعية، بعيدًا عن الأعين والحواجز الأمنية، ليضمن وصوله إلى بيروت. وقد لمع نجمه الأدبي هناك، ومن ثمّ عاد بعدها إلى دمشق مطلع الستينيات، لكنه سرعان ما عاد إلى السجن للمرة الثانية، ليسجن ثلاثة أشهر أخرى.

عزف بعد خروجه من السجن عن العمل السياسي بعضوية حزبية؛ فقدّم استقالته من الحزب القومي السوري الاجتماعي، ودخل السياسة القومية من بوابتها الأدبية الأنيقة والتحريرية الواسعة، نافضًا عنه غبار الحزبيات والملاحقات الأمنية والسجن والمكائد السياسية، وهاربًا من الهرب نفسه.

فعمل إلى جانب الأدب السياسي والاجتماعي بالصحافة، وكتب في صحيفة «الصدى العام» التي كانت حينها ضد حزب البعث والشيوعيين والقوميين على حد سواء، فاتحًا بوجهه بوابة جهنم على مصراعيها، فتمت ملاحقته بعد ثورة 8 مارس 1963 في سورية.

كتب لاحقًا في صحيفة «الوسط» و«المستقبل» و«الكفاح العربي»، وكان من مؤسسي صحيفة «تشرين» السورية، وكذلك كان قد عمل رئيس تحرير لمجلة الشرطة في سورية قبل هروبه إلى بيروت إبَّان التَّخبُّطات السياسية في سورية آنذاك.

أعماله الأدبية

الماغوط قبل السجن ليس كمن جاء بعده، فقد أتاح له السجن اللقاء مع أدونيس، ساحبًا فتيله الأدبي منطلقًا في هذا الغمار، كذلك تعرَّف في أثناء سجنه على الكاتب والأديب إلياس مسُّوح.

وبعد هروبه من دمشق ووصوله إلى بيروت، التقى صديقه القديم أدونيس، الذي قدَّمه بدوره لــ«مجلة شعر»، حيث تبنّاه فيها حينها الشاعر يوسف الخال.

وكما عادتها مع الأدباء والعشاق الهاربين، فتحت عاصمة الأدب والأدباء بيروت للماغوط ذراعيها، فاحتضنه فيها لفيف الأدباء والفنانين أمثال الرحابنة، ورفيق المعلوف، وسعيد عقل، وصديق السجن أدونيس، تعرَّف هناك كذلك على زميل الحرمان وصديق التسكع - كما يحلو للماغوط وصفه - الشاعر العراقي بدر شاكر السَّيَّاب.

وعن طريق أدونيس أيضًا، تعرّف على الشاعرة سنية صالح. كانت هي أيضًا معتقلة سياسية في سورية، ثم انتقلت إلى بيروت، حيث كانت يومها تنافس الماغوط على جائزة جريدة النهار لأحسن قصيدة نثر، التي أصبحت فيما بعد زوجته، بعد أن وقفت معه إضافة إلى صديقه الكاتب زكريا تامر في فترة اختبائه، ومن ثمّ سجنه مطلع الستينيات.

تلك المعارف والتجارب سيكون لها دورها في تحقيق النضج الفكري والأدبي وتخمير عصائرها الأولية لدى الماغوط، بعدما كان قد قدَّم باكرًا موهبته الشعرية في سن السابعة عشرة من عمره قصيدته النثرية الأولى «لاجئة بين الرمال» عام 1951 في مجلة «الجندي»، لتلحق بها بعد عامين قصيدة «غادة يافا» المنشورة عام 1953 في مجلة «الآداب» البيروتية.

أصدر الماغوط بعد انتقاله إلى بيروت مجموعته الأولى عام 1959 عن دار مجلة شعر، بعنوان «حزن في ضوء القمر»، وهي عبارة عن نثريات تكتسي وشاح القصيدة تتلوى فيها الرسالة الشفافة والرمزية المباشرة، قدّم من خلالها مجموعة نهدات مراهقة صارخة لطفولة معذّبة، وعتابات عاشق مضطرب ممزوجة بألم الهجرة، رافضًا حال الوطن والمواطن في رسائل لا تخلو من رثاءات سياسية يسكنها الجنس أو تسكن به، مشرعًا للتمرد السياسي والاجتماعي ومنبئًا بقنبلة موقوتة في صدره.

غرفة بملايين الجدران

قدّم الماغوط بعدها عام 1960 وعن الدار نفسها مجموعته الشعرية الثانية «غرفة بملايين الجدران»، التي كانت استكمالًا لنهج مجموعته الأولى مع رمزية أعمق وأكثر ضجة، لكن بهدوء لغوي ملحوظ، والتي يمكن تصنيفها على أنها ذكريات أو يوميات باحث يائس عن الحلول لواقع مشحون باليأس والسوداوية والشحّ الحضاري، حيث كتبها في أثناء اختبائه من الملاحقة الأمنية في غرفة بإحدى نواحي دمشق.

تابع الماغوط نتاجه الأدبي، ليكتب بعدها مباشرة المسرحية، فقدم مسرحيته الأولى «المهرج» عام 1960، وهي مسرحية سياسية نقدية تمثّل غضب الماضي المشرق من الحاضر الرثّ لما وصلت إليه الحال، مستثيرًا الشارع العربي للثورة، وباعثًا فيها شخصية «صقر قريش» لمحاربة الاستبداد والاضطهاد، واسترجاع الأراضي العربية السليبة، فيقول فيها على لسان بطلها: «جئتُ أسألكم كيف أضعتم فلسطين والأندلس وإسكندرون».

وكذلك يتناول فيها قضية الإتجار بالأوطان تاريخها وحاضرها، حتى يتم فيها بيع «صقر قريش» نفسه لأحد المسؤولين الأوربيين!

أكمل الماغوط نهجه في «العصفور الأحدب» عام 1963، وهي مسرحية نقدية كُتبت بالفصحى لتعكس حال الحريات المعقوفة في الوطن العربي، واصفًا إياها باحدداب ذلك العصفور حين طيرانه في أجوائه، ومعلّلًا تفاصيل المسرحية إضمارًا بما جاء في كتاب «الفرح ليس مهنتي» قائلًا: «كلما أمطرت الحرية في أي مكان في العالم يسارع كل نظام عربي إلى رفع المظلة فوق شعبه، خوفًا عليهم من الزكام!».

نقطة بارزة

عاد الماغوط بعد فترة من الغياب والملاحقة والسجن، فأطلق مجموعته الشعرية «الفرح ليس مهنتي» عام 1970 الصادرة عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب في دمشق، والتي كانت عبارة عن نثريات شفافة ترفض الواقع وتأخذه هربًا إلى الكلمات الصارخة، باحثًا فيها عن أنفته البدائية بعد الانكسار ما بين صرخات الطفولة المسروقة إلى صرخات أنثى تبحث عن رجولة تحتويها، لتظهر مواراة الحال جليّة في عناوين القصائد: الغجري الـمُعلَّب، وخريف الأقنعة، وحلم، واليتيم، وبدوي يبحث عن بلاد بدوية... لتنتهي معها المرحلة الأولى من أدبيات الماغوط، التي اتسمت بعفوية الكلمة البدائية الشفافة والصادقة وبعض من الرمزية المباشرة، مع غياب الرقيب الداخلي فيها لتكون تراجيديا سياسية واجتماعية موشحة بزهور المدافن، وتصوُّر آخر للقصيدة النثرية، وأبلغ ما يُقال فيها أنها تمرّد ذاتي جامح و«فشّة خلق» منمقة وأديبة من دون وجهة أو عنوان، ومن دون أن يقلل هذا من أهميتها أو المساس بسيادة كلمتها وحسّها العالي ومساحة الكلمات الواسعة فيها.

تبدأ بعد ذلك مرحلة مهمة وحساسة من أدب الماغوط، يمكن وصفها بأنها الفترة الذهبية، إذ قرر فيها طرق كل الأبواب والاقتراب أكثر فأكثر من الشارع العربي، ناضحًا فيه فكره السياسي والاجتماعي، ومدخلًا إياه في معادلة الوعي، ناقمًا عليه بجهله، وهو القائل فيه: «يبدو أن تحرير العقل العربي أصعب من تحرير فلسطين»، كذلك حاملًا نقده وسخريته بين أمتعته في كل رحل أدبي، وليقدّم سلسلة من الأعمال التلفزيونية والمسرحية - مشتركًا في بعضها كتابةً مع الفنان الكبير دريد لحام - لتبقى تشكّل نقطة بارزة في ذاكرة المشاهد العربي، وتسهم في نشر الثقافة السياسية والنقد الاجتماعي والوعي الجمعي. فكتب للتلفاز مسلسل «حكايا الليل» عام 1972 طرح فيه قضايا اجتماعية منفصلة يقدّمها عبر شخصيتي الحارس الليلي وعامل النظافة في الحي، من خلال احتكاكهما بأهل الحي ومعرفة تفاصيلهم.

الأرجوحة

ثم كتب عام 1974 رواية «الأرجوحة»، التي يمكن اعتبارها من أدب السجون، حيث يتعرّض فيها لشخصية السَّجَّان، مصورًا المجتمع من خلال نظرة تلك الفئة وضريبة حرية الرأي والتعبير وقلّة الوعي بأبعاد إنسانية وإسقاطات ذاتية لتجارب شخصية حاكى فيها بعض الأحداث وتفاصيل الشخصيات.

وأطلق في العام نفسه مسرحيته الشهيرة «ضيعة تشرين»، التي يتحدث فيها عن التاريخ السياسي في سورية وفوضى الانقلابات، ومن ثم تضافر جهود الوحدة والإرادة العربية الحكومية والشعبية التي كُلّلت ثمارها بحرب أكتوبر التحريرية عام 1973، فكان هذا العمل يمثّل خير انطلاقة للمسرح القومي العربي ككل وللماغوط خصوصًا. ألحقها بمسرحية «غربة» عام 1976 التي يصوّر فيها العقود الإقطاعية والظلم الاجتماعي في المنطقة العربية، مناقشًا قضية الهجرة والاغتراب من خلال فساد الحكومات وتسلطها أسبابًا ونتائج.

ويضرب الماغوط من جديد وبعمق أكثر بعد ذلك في مسرحية «كاسك يا وطن» عام 1979، فاضحًا في الفساد والحكومات والهيمنة الإمبريالية على العالم العربي وهجر المقاومة واستعادة الأراضي المحتلة، مُشرِّحًا جسد تلك القضايا في الانبطاحية والفساد بعمق إنساني اجتماعي سياسي اقتصادي وتنبؤات نراها اليوم ماثلة أمامنا في أوضاع الوطن العربي خير دليل على نظرته الثاقبة ووعيه العميق.

يعود الماغوط إلى الدراما التلفزيونية، فيقدم عام 1979 مسلسل «وين الغلط» في لوحات نقدية فكاهية للشخصيتين المشهورتين «غوار الطوشة» و«أبو عنتر» ومغامراتهما في النصب والاحتيال. ويتابع عمله بمسلسل «وادي المسك» 1982، متناولًا نفس الشخصيتين، لكن في رؤية درامية جديدة ومختلفة ومنظور آخر، والتي تعتبر، وفق النقاد، مغامرة كُللت بالنجاح من خلال محاكاة الفساد وتجزئته واقفًا على عمق تفاصيله بالحس النقدي الفكاهي القريب والمحبب للجمهور.

الماغوط والسينما

دخل الماغوط السينما من أوسع أبوابها من خلال فيلم «الحدود عام 1982، الذي دعا فيه إلى الوحدة وفض الشقاقات بعيدًا عن الخطابات والممارسات، مجسّدًا حال المواطن العربي الضائع في ثنايا تلك الفرقة بين الأشقاء. يقدم بعد ذلك فيلم «التقرير» عام 1986، رافعًا مستوى النقد في الفساد والمتنفِّذين ومصير الوطنيين والشرفاء.

ثم يعود إلى المسرح فيقدم عام 1987 مسرحية «شقائق النعمان»، التي تمثّل بحق انهيار جهود الشارع العربي في إصلاح فساد الحكومات من خلال الفساد السياسي والاقتصادي والاتجار بالوطن ضمن الفتاوى السياسية والشعارات الرنانة، وصولًا إلى قرار هجرة اللا عودة والاستسلام، وهذه المسرحية التي بدأ على إثرها الخلاف بين الماغوط ودريد لحام، والذي انتهى بخيار عزلة الماغوط وغيابه بين خيار العزلة والتهميش الإعلامي.

يكاد النقاد الأدبيون والفنيون يُجمعون على أن تلك الفترة والأعمال كانت فترة التَّوهُّج الذهبي لمعدن الماغوط من دون شك، ساميًا بالكلمة والبلاغة اللغوية والرمزية التصويرية وبتأثير واضح للحداثة الشعرية اللبنانية، حيث يظهر فيها حُسن توظيف العناصر الفنية في العمل الأدبي وتوظيف الفكرة ضمن قالبها الأدبي من مسرحية أو مسلسل أو رواية، فلم تكد تخلو كلمة أو جملة أو تفاصيل مشهد من رسالة متكشفة أو ملغومة، ويؤكد ذلك انتشارها وقبولها في الشارع العربي، وحضورها في ذاكرته الأدبية والفنية.

خارج السرب

يعود الماغوط مجددًا إلى تشاؤمه وسخريته ونقده، بعدما ضاق ذرعًا بكل شيء، ليفتتح المرحلة الثالثة من أعماله التي تُوسم بعمق الانفجار فكرًا ولغة وأدبًا، فكتب «سأخون وطني» عام 1987، وهي مجموعة مقالات فيها نصوص ومراثٍ ساخرة تختصر الواقع السياسي والاجتماعي للأمة العربي ومواطنها المقهور بثوريّة جامحة فريدة للنص وللماغوط نفسه، ويرفد أعماله بعد عام بمسرحية «خارج السرب»، التي يطرق فيها أبواب السياسة بالترميز المنشود عن الماغوط.

يقدّم عام 2001 مجموعة «سياف الزهور» التي تحمل معها استسلامه لكل الواقع الاجتماعي والسياسي، متفنّنًا في جلد الذات العربية.

يتابع بعدها الماغوط في نصوص «شرق عدن... غرب الله» لعام 2005 في محاكمة الواقع وتحميل الحاكم والشعب مسؤولية كل ما حصل وما يحصل وما لم يحصل قبلًا. ثم يعود بعد فض خصامه وتغيّبه عن التلفاز لربع قرن تقريبًا، ليكتب مسلسل «حكايا الليل والنهار» عام 2006 استكمالًا لنهج «حكايا الليل» 1974، حاملًا شخصياته من الحي القديم إلى البنايات الحديثة والمدينة، مطورًا من شخصياته ونقدها ووصوليتها.

ويختم الماغوط أعماله ومسيرة حياته وضجيجها مطلِقًا رصاصة الرحمة في نصوص «البدوي الأحمر» عام 2006، ونافثًا في نفسه سُمَّ اليأس، ومغازلًا بداوة الفكر وأصالته بعدما قتلتها رياح الحضارة والتكنولوجيا والخيبات الثورية المتلاحقة عدا عن الانهزامات الإنسانية والسياسية واضمحلال الوعي العام.

مواقفه

عكست أعمال الماغوط مواقفه وآراءه التي تعبّر عن واقع الوطن والمواطن العربي تمامًا، حيث تخبُّط الشباب وتناقضاته والتيارات التي تتقاذفه ويصارعها، ظهرت كذلك أعماله نقيّة واقعيّة صريحة من دون ميتافيزيقيا تنظيرية معقّدة ولا مساحيق تجميل. والماغوط تعريفًا هو إنسان صادق بكل ما تعنيه الكلمة من معنى... قليل الظهور الإعلامي لعزلة ما في نفسه اختارته واختارها، كاره لكل أنواع البروتوكولات والمجاملات، بينما تحكمه المزاجية المفرطة وقوت يومه... السخرية.

يكتب كما يريد ويحسّ دون التقيد بوزن أو قافية أو بناء أدبي، فلم يكن معنيًّا بالقواعد أيًا كانت، ومدافعًا شرسًا حتى عن أخطائه بحسّه الفكاهي الساخر والساخط.

يعتبر النقد حالة هدمية في الأدب، ويقدم رأيه على أن «النَّقَّاد شعراء فاشلون، وكل كاتب جاد يلزمه علاج نفسي» حسب وصفه، فكان ينكر القافية والنموذج الشعري الكلاسيكي في القصيدة، وحين سئل عنها أجاب: «لم تكن لتعني لي شيئًا... فعوضًا عن البحث عن قافية توائم البيت الشعري، كنت أبحث عن حذاء أنتعله، كنزة أرتديها، رغيف خبز أتناوله.. أو مكان أنام فيه».

ويروي الماغوط نفسه أنه كان في مقهى الهافانا الأدبي بدمشق حين استوقفه أحد اللغويين قائلًا له: إنك في إحدى قصائدك استخدمت طالما وبعدها اسم، بينما طالما لا تدخل على الاسم، فقاطعه الماغوط ساخطًا: «الأناس تدخل السجون والمعتقلات والمصحات العقلية، بينما الجواسيس يدخلون ويخرجون... ألم تضق عينك إلا على طالما خاصتي؟!».

شخص غير مثقف

يعرِّف الماغوط نفسه بأنه شخص غير مثقف أو مختص حتى بالمدارس الأدبية، ويذكر هو نفسه كيف قرأ لأدونيس بعضًا من كتاباته، فاكتشف أدونيس أن ما كتبه الماغوط هو شعر... فيكمل الماغوط: وحينها اكتشف أنا أيضًا ذلك.

وفي أول لقاء له بمجلة شعر عند وصوله إلى بيروت، هاربًا من دمشق، طلب منه الشاعر يوسف الخال قصيدة لنشرها، فطلب منه الماغوط الوقت ليكتب قصيدة ويقدمها له، وحينما أصر عليه الخال بأنه يريدها الآن، ما كان من الماغوط إلا أن أخرج من سرواله الداخلي بضع وريقات تبغ ملفوفة كان قد خبَّأها هناك، ليتمكَّن من تهريبها خارج السجن حين التفتيش، فكانت قصيدة «القتل» التي يسهب فيها بتصوير ووصف السَّجن والمعتقل والتعذيب والاستبداد والخوف.

لم يهادن حكومة أو يخطب ودّ سلطة، حتى قال في إحدى مقابلاته: «كلما امتدح مسؤولٌ في الدولة مسرحيةً أو قصيدة أو قصة لي، أدركت أني قد ارتكبت فيها خطأ ما».

ولتسجيل مواقفه والوقوف عليها وعلى تفاصيل حياته كان للكاتب والروائي السوري خليل صويلح وافر الحظ باقتناص الحوارات - رغم سطوة مزاجية الماغوط - وأرشفتها وجمعها وتقديمها في كتاب «اغتصاب كان وأخواتها» الصادر عام 2002 والوقوف على آرائه ومواقفه ومكامن شخصيته، والتي يقدّم فيها عصارة فكره وتصوراته. كذلك كان في كتاب «العاشق المتمرد» الصادر عام 2006 بعد وفاة الماغوط كإعداد لمراثٍ وشهادات وتجارب شخصية لكوكبة من الرفقاء والأدباء والشخصيات التي عايشت الماغوط وتعاملت معه.

مختارات

يقف الماغوط على زهاء عشرين عملًا لامعًا تنوعت بين النص النثري والقصيدة والمسلسل والفيلم السينمائي والمسرح والمقالة الصحفية والخاطرة، إذ راوغ النصَّ وصولًا لإرساء قواعد صنف جديد من النثر، الذي يشهد له الناثرون بأنه أحد أعمدة القصيدة النثرية الحديثة، وحامل لواء ريادة المسرح القومي.

كذلك يُعتبر من أهم مؤطري أيديولوجيا النقد السياسي الساخر، فيرتقي بنفسه وبالفكر العام متميزًا ببصمة أدبية فكرية لم يسبقه إليها أحد ولم يستطع أحد بعده أن يتجاوزه بها، بينما شكلت نواة أساسية لطليعة الكتّاب والأُدباء ممن عايشوه ومن أتوا بعده لتكون رفًّا زاهيًا في الإرث الفكري الأدبي العربي، فكان من الحق أن تسمى باسمه، ويُطلق عليها «مدرسة الماغوط».

لقد عايشت وعاصرت أعظم الثورات طموحًا ودموية وهدرًا للدموع والكرامات دون أن أطلق رصاصة واحدة...

ولقد لبست أفخر الألبسة وأكلت أشهى الأطعمة دون أن أدفع درهمًا واحدًا، ووصلت إلى أقصى ما يحلم به إنسان دون أن أخطو خطوة واحدة:

«شكرًا للشعر»

(من نص قهوة الصباح. البدوي الأحمر)

نعم شكرًا للشعر... فقد كان أروع تكريمًا من تلك القامة الشامخة. قامة بحجم الماغوط تفيض بنهر الفكر والوعي والأدب لتغزو حقول الأمة والأدب الظامئة، فكان المكرِّم والمكرَّم، فقد حاز الماغوط عددًا من الجوائز والتكريمات كجائزة جريدة النهار لديوانه الأول «حزن في ضوء القمر»، وجائزة مؤسسة سلطان العويس الثقافية، وكان قد نال قبل وفاته بعام وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة في سورية.

بكل نهدات عمله الأخير ووصاياها يترجّل فارس الفكر الأدبي والسياسي العملاق محمد الماغوط يوم الثالث من أبريل عام 2006، بعد رحلة طويلة من مناورات الحياة ومجازفاتها من الصراع السياسي إلى الملاحقات والتعذيب والسجن والعزلة والإبداع الفكري لذلك الطفل الهارب من شبابه، والرجل الهارب إلى طفولته، والعقل الهارب من سوط الواقع والخذلان، ليكمل عزلته هاربًا حتى من الحياة نفسها، مغلقًا صفحاتها على نور شمعة ذابت في سبيل الأمة والقضية، لتبقى شعاعًا وضّاءً ينير درب الحرية والثورية الفكرية والإنسانية ■