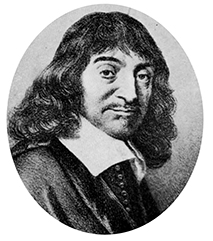

ديكارت والانعطافة الكبرى في العلم والفكر والفلسفة

هذا المقال يسلط الضوء على الفيلـــسوف والعــــالم الكبــــيـر، الذي أسس للفكر العقلاني، وهو الــقائل «أنــا أفكــر إذن أنــــا موجود»، وتوصل إلى الإيمان العمـــيــق بالله، كــمـــا ابـــتــكر الهندسة التحليلية التي شكلت الأرضية الرياضية للبناء الصحيح للمعرفة العلمية. تعرفت على ديكارت من مقال للدكتور زكريا إبـــراهيم بمجلة العربي في الستينيات، حيث شعرت أن فكر ديكارت يشكل شيئاً كنت أبحث عنه، وظل يشكل هاجساً لي.

من خلال تخصصي في الفيزياء والرياضيات عرفت الدور الكبير لديكارت في بناء أسس العلم الحديث، ويرجع إليه الفضل في إحداث الانتقالة الكبرى من الفلسفة إلى العلم التطبيقي، وهذا ما أريد أن أتحدث عنه في مقالي هذا.

حياة ديكارت

ولد ديكارت في فرنسا عام 1596 من أسرة من صغار النبلاء من أصل هولندي، وتلقى تعليماً دينياً وفلسفياً، ثم درس الرياضــــيات والفيزياء.

وبعد تخرجه في جامعة بواتييه، التحق عام 1618 بالجيش الهولندي، الذي كان مدرسة أخرى له، ثم تفرغ بعد ذلك لعمله العلمي منذ 1622، حيث استقر في هولندا حتى عام 1943، بعد أن دانت جامعة أوتريخت فلسفته ضمن الحملة على كل من قال إن الأرض ليست مركزاً للكون، فانتقل إلى فرنسا ثم السويد، وتوفي عام 1649 في استوكهولم.

انعطافة فكرية

إن دراسة ديكارت الأكاديمية وولعه كانا باتجاه الرياضيات والعلوم الطبيعية، وكان معجباً بالمنطق الرياضي الذي يقود بدقة إلى الحقيقة التي لا تقبل الخطأ، فأراد تطبيقه على الفلسفة.

وعندما غادر إلى ألمانيا عام 1619، التقى الطبيب والفيلسوف الألماني إسحق بيكمان، الذي اتفق معه على تطبيق المنطق الرياضي على الفلسفة والميتافيزيقيا، وتطبيق الميتافيزيقا على المنطق الرياضي، في محاولة للإجابة عن السؤال الكبير: «هل الوجود حولنا»؟ وكذلك نحن - بملَكة العقل التي نملكها - نعيش وجوداً حقيقياً، أم هو وجود يمثل نوعاً من الحلم؟ (كما يقول دعاة الفلسفة المثالية)، التي تقول إن وجودنا هو نوع من الوجود الحلم، هنا كانت محاولة ديكارت لإثبات أن وجودنا حقيقي وليس زائفاً كالحلم باستخدام المنطق الرياضي الذي لا يقبل الخطأ، مبتدئاً من النقطة المحورية للفلاسفة المثاليين، وهي الشك بالوجود الحقيقي.

بدأ ديكارت بالشك في الوجود المادي، وبمصداقية ما تقول الحواس، وهكذا تجرد عن كل وجود واقعي، ولكن من الذي يقوم بالشك؟ أليست ذاتاً حقيقية التي تشك؟ نعم هناك وجود لذات تشك في وجودها، وهذه الذات هي أنا، نعم... أنا أشك إذن أنا موجود... ومن يشك... ذلك هو العقل، ومادته الفكر... إذن أنا أفكر... إذن أنا موجود.

ذلك هو مبدأ الكوجيتو، وكوجيتو تعني بـ «اللاتينية» أنا أفكر. بعد ذلك توسع ليضع الأساس المتين لعلم الفلسفة الحديثة، كما في كتابه «تأملات في الفلسفة الأولى»، كما قدّم أسلوب التفكير المنطقي بشكل قواعد، وعرضه في كتابه «مقال عن المنهج»:

- قاعدة اليقين: ألا أقبل شيئاً على أنه حق، ما لم أعرف يقيناً أنه كذلك.

- قاعدة التحليل: أن أقسّم كل واحدة من المعضلات التي سأختبرها إلى أجزاء.

- قاعدة التركيب: أن أُسيِّر أفكاري بنظام، بادئاً بأبسط الأمور، ومنتقلاً إلى أصعبها، حتى أمتلك معرفة أكثر ترتيباً.

- قاعدة الاستقراء التام: أن أجري المراجعات الشاملة، ما يجعلني على ثقة بأنني لم أغفل شيئاً.

ويستمر ديكارت في استــخدام المنهج، ليتوصل إلى أكبر حقيقة نعيشها في حياتنا، وهي وجود الخالق سبحانه وتعالى، والتي ذكرها في كتابه «تأملات في الميتافيزيقيا»، فيرى أن التيقن من وجود الذات المفكرة من خلال مبدأ الكوجيتو، هو بالتأكيد الذي سيقود إلى فكرة وجود خالق، لأن وجود الذات المفكرة النسبية الوجود، وهي المحدودة بالزمان والمكان، يقودنا إلى حتمية وجود الذات المطلقة، وهو الله سبحانه وتعالى.

يقول ديكارت: «إن إلهاً أعلى، أبدي، لا متناهٍ، كليّ العلم والقدرة وخالق لكل شيء: يجسّد حقيقة موضوعية في ذاته بما لا يقارن مع تلك العناصر المتناهية».

ديكارت وانعطافة العلم الكبرى

قدم ديكارت للمعرفة العلمية واحداً من أعظم الإنجازات في تاريخها، وهو تأسيسه علم الهندسة التحليلية التي ربطت بين علمَي الهندسة الفراغية والجبر، بلفتة رائعة من ديكارت، استناداً إلى تبنيه فكرة منهج التفكير الذي ابتكره، القائم على تحليل أو تفكيك أي معضلة إلى مجموعة من المعضلات الأبسط، وهكذا فإنه حلل أبعاد أي شكل هندسي، حيث يقع كل بُعد باتجاه واحد من ثلاثة متغيرات جبرية، ثلاثة تصنع محاور متعامدة (أو إحداثيات) هي (س) أو (x)، ص أو (y)، ز أو (z)، كما في (الشكل ب)، أما (الشكل أ) فهو يمثل الإحداثيات في بعدين.

ثم نجري الحسابات لكل بُعد على حدة، باستخدام العمليات الجبرية. إن الهندسة الفراغية التقليدية تتعامل مع النقطة والخط والمساحة والحجم، وكلها يمكن أن نعبّر عنها كرموز جبرية باستخدام الإحداثيات الديكارتية. فموقع طائرة يحدد بنقطة كما في الشكل (ب)، أو سفينة في البحر بنقطة في الشكل (أ)، أو مسار قمر اصطناعي كما في الشكل (د)، وخزان أسطواني كما في الشكل (ج)، علماً بأن مبدأ التحليل أصبح شائعاً بكل فروع المعرفة.

ولعل ما أضافه ديكارت بابتكاره علم الهندسة التحليلية للمعرفة العلمية أنه:

أولاً: استطاع أن يعبّر عن الأشكال الهندسية في العالم الحقيقي بالمعادلات الجبرية، فإذا أردنا أن نبني عمارة أو برجاً، فإننا نُسقط شكل العمارة أو البرج على الإحداثيات الديكارتية، ونجري عليها حسابات الهندسة المدنية عليها، كعمق الأساسات ومقدار تأثير الرياح ومقاومة المواد التي تحتاج إليها.

ثانياً: لا يمكن حل أي مسألة في الفيزياء من دون وضعها ضمن الإحداثيات الديكارتية، بدءاً من حركة الطائرات ومسارات الكواكب، مروراً بحركة الذرات.

ثالثاً: شاشة التلفزيون تُظهر الصور من خلال جعلها ذات إحداثيات ديكارتية ببعدين.

رابعاً: من أهم نتائج ابتكار الهندسة التحليلية، ابتكار نيوتن وليبنز علمَي التفاضل والتكامل، وبواسطتهما أمكن التعامل مع الكميات اللحظية كالسرعة، ويكون ديكارت قد قاد نيوتن إلى حل معضلة أخيل، التي استمرت ألفي عام.

خامساً: توصل ديكارت إلى إيجاد علاقة بين زخم الجسم أو الاستمرارية والحركة على خط مستقيم، ليهيئ الأرضية لنيوتن ليصوغ أول قوانينه في الاستمرارية، كما درسناه في الفيزياء.

بذلك يكون ديكارت قد هيأ المسرح مع جاليليو لنيوتن، ليصوغ البناء الصحيح للفيزياء من خلال استقراء الطبيعة واستجوابها، ومن ثم الوصول إلى القوانين التي تحكم حركة الأجسام المادية (قوانين نيوتن)، التي كان لها الدور الأكبر في التطور العلمي والبناء الحضاري إلى اليوم، والتي أجابت عن أسئلة لم يجد الإنسان لها إجابة منذ آلاف السنين، كحركة الكواكب حول الشمس ومساراتها المعقدة.

عانى ديكارت، الذي مثّل منارة باسقة أضاءت للإنسانية دروبها، جمود وتحجّر من وضعوا أنفسهم أوصياء على الفكر الديني في العصور الوسطى، وأوشـــــك أن يحرق كتبــــه عندما حكمـــــت المحكمة بحرق نظيره في التطور المعرفي (جاليليو)، وكان يتنقل من بلد إلى آخر، خوفاً من الملاحقة، ليموت غريباً بعيداً عن وطنه ■