في نقد موسوعة السرد العربي للدكتور عبد الله إبراهيم

إذا كنا قد اعتدنا قيام الشاعر بجمع شعره في كتاب يحمل عنوان «الأعمال الشعرية الكاملة»، كما أن القاص والروائي بإمكانه أيضاً إنجاز الفعل عينه، جامعاً نتاجه القصصي تحت عنوان «الأعمال القصصية أو الروائية»؛ فهل سيكون ذلك ممكناً أيضاً مع النقد، ليجمع الناقد كتاباته النقدية في كتاب واحد، لكن ما الذي ستكون عليه تسمية هذا الإنجاز حينئذ، سيطلق عليه الأعمال النقدية الكاملة أسوة بالشعر والسرد، أم أن هناك عنونة أوفى معنى وأدل صياغة في التأشير على المادة المعنونة؟!

يبدو أن إطلاق اسم موسوعة هو الأقرب إلى الإيفاء بمتطلبات ما تقدم وهو ما كان الدكتور عبدالله إبراهيم قد اعتمده بشكل مقصود وريادي على حد علمنا. وتظل مشروعية الناقد في التموسع النقدي موضع جدال، فهل من الطبيعي قيام الناقد بجمع نقوده وهو ما زال سائراً في مشواره، مواصلاً عطاءه الكتابي الذي سيبقى مشرعاً على الجديد؟! ثم أليس من المستغرب أن يماثل النقد الإبداع الذي هو حر لا يتطلب خيوطاً تربط النصوص الشعرية مع بعضها أو ثيمة بعينها تجمع النصوص السردية في بوتقة خاصة، بينما يوسم النقد في الأساس بالعلمية والفلسفية؟

وإذا افترضنا توافر الرابط الثيماتي في النقد؛ فإن من الصعب وضع مقدمات أو تمهيدات تجتمع فيها خلاصات ما تم بذره في العناوين الرئيسة والفرعية لتلك الكتب التي تضمها هذه الموسوعة.

وإذا كانت التخصصية في الكتابة النقدية تجعل اهتمام الناقد منصباً على السرد بعمومه أو السرد القديم في خصوصه، فهل سيتيح ذلك للناقد إمكان جمع منجزه النقدي بيسر ومنطقية؟ وما بال الخضوع للرؤية الزمنية التي ستتطلب من الناقد ترتيب كتبه وكتاباته بحسب تواريخ نشرها؟

معايير ناجزة

ولو افترضنا أن الناقد تجاهل الزمن وانبرى يصنف كتاباته بحسب التعاطي المنهجي معتمداً الفن معياراً، ومدققاً في النواحي الإجرائية والنظرية التي تنداح تلك الكتابات فيها، فهل سينجو حينذاك من أحقية السبق لما هو مكتوب قبلاً؟ فضلاً عن أسئلة أخرى كثيرة قد لا يفضي الجدل فيها إلى محصلات قطعية ذات معايير ناجزة وكلية.

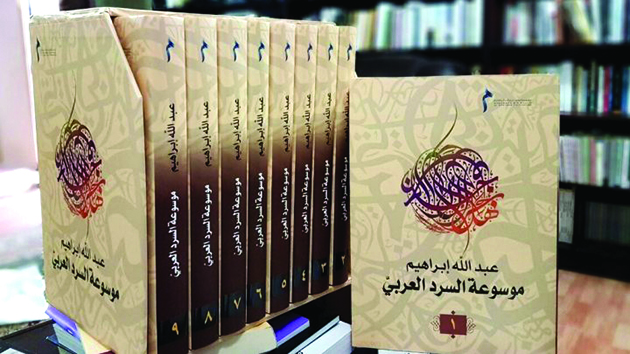

وبهذا نفهم مقدار المغامرة النقدية التي قبل الناقد عبدالله إبراهيم المراهنة عليها وهو يجمع ستة كتب تصب في باب النقد السردي لتجتمع في كتاب واحد متخصص في السردية العربية بقديمها وحديثها تحت مسمى «موسوعة».

وهنا يتبادر لنا ما كان الناقد نوثروب فراي (1912-1991) قد عمله في أطروحته المهمة حول الكتاب المقدس والأدب، موشحاً لها بالاسم (المدونة الكبرى) بناء على مسح استقصائي عميق للصور الفنية والسردية التي حواها الكتاب المقدس، مشفوعة بتفسير للكيفيات التي نشأت بها تلك الصور خيالياً.

والمهم في هذا المقام ما أعطاه فراي في مقدمة هذه المدونة من اهتمام ملحوظ للقراء الذين وجه إليهم كتابه، مصنفاً إياهم إلى ثلاث فئات: فئة متعودة على هذا التعاطي مع الكتاب المقدس بألفة، وفئة متعودة لكن من دون ألفة، وفئة غير متعودة على ذلك إطلاقاً لكونها ملتزمة بالقضايا الوجودية.

ولا ننسى النظرية الفذة التي اجترحها فراي في مدونته التي ما سبقه إليها كاتب آخر غطى الموضوع بمثل ما غطّاه فراي. وعلى الرغم من ذلك كله فإن شعر إزاء مدونته بتوجس، فقال: «بقيت أشعر طوال كتابته شعور شيطان ملتون الذي يتخبط في العماء، حيث كل خطوة لا تكون خطوة بل هوياً في حجر أو تحليقاً في الفضاء أو عوماً تحيط به مترامية لا تنتهي من أرض مجهولة».

وصحيح أن الفارق بين المدونة والموسوعة كبير، لكن الوازع الكتابي واحد، يتمثل في محاولة الاستقصاء والإيفاء بمتطلبات المادة المنقودة التي هي الكتاب المقدس عند فراي والسردية العربية عند عبدالله إبراهيم، ولا خلاف أن التقديم في هكذا عمل كبير أو موسوعي وصياغته بدقة سيظل تحدياً من تحديات الفاعلية النقدية التي تريد أن تكون شمولية وفي الوقت نفسه تبغي أن تظل حاملة لروح العلم غير حائدة عنها.

قد لا يكون مستغرباً القول إن الأمر متوقف على مرونة الوعي النقدي الذي سيكون عليه الناقد وهو يمارس التحليل والاستقصاء، فهذا فراي بوعيه المرن يصل إلى أن الكتابة الأفضل والأتم أمر لن يتحقق، مستشهداً بمقولة برونو «ربما يكون إطلاق حكم شيئاً لازماً إذا أريد الاستحثاث على كتابة كتب أفضل».

طموح علمي

وهذه المرونة النقدية تجعل فراي يتمنى بتواضع عال «أن تعيدنا دراسة أخرى لنكون أقرب إلى الشرح بتفصيل أكثر على نص الكتاب المقدس»، وهذا التطلع القائم على المرونة والتواضع هو هم معرفي لا يعرف حداً وهو أيضاً طموح علمي يستفز الناقد فلا يتركه مقتنعاً اقتناعاً تاماً بأي كتاب ينجزه، من منطلق أن ما يعمله لن يكون تاماً ولا مستوفياً للمطامح الأكاديمية ولا شاملاً للغايات البحثية كلها والمرامي الإبداعية على اختلافها.

هذه الرؤية التي يضعها فراي في مقدمته تغدو ضرورية، لا لأنها تفتح آفاق البحث ولا تغلقه فحسب؛ وإنما لكونها تقر إقراراً موضوعياً بالطبيعة البشرية التي جبلت على النسيان والسهو والمزاج، وليس في هذا الإقرار تهويل للجهد النقدي المبذول ولا غمط لحقوق القائم به أو انتقاص له.

أما المقدمة التي دشّن بها د. عبدالله إبراهيم موسوعته، فجاءت في شكل تمهيد تحت عنوان «السردية... التلقي والاتصال والتفاعل الأدبي»، ربما لأن عملاً موسوعياً بهذا الحجم لا تنفع معه مقدمة، لكن يفيده تمهيد يوطن بمبدئية المفاهيم النظرية وما قد يترشح منها من مصطلحات وحيثيات، لكن هذه المبدئية تعدت عنده حدود التنظير إلى الاستقصاء التاريخي والتلميح الانطباعي بإزاء قضايا السردية الحديثة وظواهر الثقافة المتعالمة.

وقد وقف التمهيد في بدايته عند تبيان مدد زمنية، فمن العشرين عاماً التي احتاج إليها الإعداد والشروع إلى الألف والخمسمائة سنة التي هي عمر التمثيل للسرد العربي في المخيال الإسلامي.

حتى إذا صرنا بإزاء مبدئيات النظرية السردية وجدناها بمنزلة افتتاح عتباتي ذي فرشة مهادية وقفت عند مفاهيم ومصطلحات غدت اليوم كلاسيكية تجاوزها عالم النقد السردي، فضلاً عن طغيان التتبع التاريخي على قسم كبير من تلك الوقفات من خلال استعراض مرحليات التعاطي الغربي في ميدان السرد وتجلياته الدلالية واللسانية ليغدو القول مثلا بأن: «الباحث الذي استقامت على جهوده السردية في تيارها الدلالي هو الروسي بروب (1895-1970) الذي بحث في أنظمة التشكل الداخلي للخرافة الروسية» إلا تعاط تاريخي سيتكرر مع ذرية بروب وهو مع ذلك لا جدة فيه بالنسبة إلى قراء يفترض فيهم أنهم مطلعون بخلفيات تعليمية ملائمة إن لم نقل إنهم متخصصون بمعرفية عالية.

ينتقل التمهيد بعد هذا الطرح التاريخي إلى الخوض في الشفاهية والكتابية والأجناس القصصية التي نشأت السردية في حضنها، ومعلوم أن السرد العربي القديم قد انبثق في ظل سيادة السماع، ومن ثم لا يغدو جديداً القول: «ولم يقم التدوين الذي عرف في وقت لاحق إلا بتثبيت آخر صورة بلغها المروي»، فقد ظلت حاضنة الإبداع عموما شفاهية لآماد طويلة، إلى أن فارق النثر الشعر جزئياً واستقل من ثم منضماً إلى حاضنة الإبداع الكتابي.

الوضع والإسناد

ويسحب الحديثُ عن التدوين الناقدَ إلى التعاطي مع ظاهرتي الوضع والإسناد وهما ظاهرتان خاصتان بالتدوين للأحاديث الشريفة دائرتان في إطار الصحيح والموضوع والمزيف مما لا علاقة له بنقد النصوص الأدبية الإبداعية التي تظل إبداعيتها رهناً بالمجاز وقد قيل «أحسن الشعر أكذبه».

ولا يخفى أن ما بين السماع والكتابة كم لا يستهان به من حكايات وقصص ظلت شفاهية، بعضها نسيها الزمان واندثرت وبعضها الآخر قاوم النسيان فظلت الذاكرة تحمله عبر الأجيال وتتناقله بتحوير هنا وإضافة هناك، حتى وصل في شكل يمكن أن نصفه بأنه حكاية التي هي سليلة الملاحم والأساطير، ونقول حكاية لأنها لا تتضمن كل عناصر الحكي من سارد وحدث مسرود، وكائن افتراضي مسرود إليه كما لم تتطور تلك الحكايات إلى قصص إلا بعد أن تخلصت من الاهتمام بالمحتوى وتشذبت بالخيال وانبرت توجه عنايتها نحو مباني الأخيلة ومدياتها الرحبة.

وبهذه المسافات الزمانية الطويلة ما بين التحول السردي من المشافهة إلى الكتابة، ومن الحكي إلى القص يكون السرد العربي قد قطع أشواطاً سحيقة كان المتحصل منها أن السارد هذا الكائن النصي الذي مهمته تقديم البطل والشخصيات المرتبطة به إلى قارئ أياً كان هذا القارئ افتراضياً أو فعلياً، فإن هذا السارد سينتقل من الخفاء إلى العلن، معلوماً لا مجهولاً وهو ما عبّر عنه د. عبدالله إبراهيم بالراوي المفارق لمرويه لأنه يروي متوناً لا تنتسب إليه والراوي المتماهي بمرويه غير المنفصل عنه، حيث تتماهى المسافات بينهما.

ومعلوم أن السردية العربية القديمة لم يبدعها العربي وحده وإنما كان للأعاجم وبأصول عرقية مختلفة دور لا يستهان به، لكن التمهيد أفضى إلى رؤية مخالفة، مفادها أن الاعتراف بالعرقية غير ذي أهمية، وأن لا حرج من إغفال حقيقة أن حاضنة السرد التي كانت هامشية كانت قد اشتركت في إنتاجها أعراق مختلفة عربية وغير عربية، بدءاً من أساسات التشكل وانتهاء بالطبقات التي وصلت إليها السردية في عصور لاحقة.

ولو افترضنا أن هؤلاء الذين أسهموا في الانتقال بالسرد إلى مناطق جديدة كانوا أقلية، فكيف سيكون الأمر إذا تصورنا أن هؤلاء كانوا أغلبية؛ أليس في عدم إثبات هذه الحقيقة بإزائهم هو غبن لهم وغمط لحقوقهم؟!

ويصر د. عبدالله إبراهيم على عدم الاعتراف بهؤلاء فيقول: «حيثما سيتردد مصطلح السردية العربية في هذه الموسوعة فلا يميل على مقصد عرقي إنما الهدف منه الوقوف على المرويات السردية القديمة والنصوص السردية الحديثة التي تكونت أغراضاً وبنى ضمن الثقافة التي أنتجتها اللغة العربية».

لكن هذه المراهنة التي أرادها الناقد ليست عرقية، ستتبعها مبالغة نقدية مؤسلبة بإزاء ما قدمه النقاد العرب المعاصرون في حقل النقد الروائي.

ومما يدلل على هذه السلبية كلمات وعبارات حواها التمهيد من قبيل (تلفيق/ تقديس/ قلب الأدوار/ تركيب نموذج/ شرعية النموذج التحليلي/ توجيه النصوص لتثبت مصداقية الإطار السردي/ تمزيق النصوص لتأكيد كفاءة ذلك النموذج الافتراضي).

والأدهى هو القول الإطلاقي والتعميم الجزافي الذي أعقب هذا الاستعراض السريع المؤسلب، والذي وسم النقد العربي المعاصر بالهوس وهذا نصه «تلك العلاقة المقلوبة بين السردية والنصوص قادت إلى هوس في التصنيف الذي لا ينتج معرفة نقدية ولا يتمكن من إضاءة النصوص».

هذا المرأى الذي يجيء في تمهيد لعمل موسوعي ذي قسمين الثاني منهما معني بالسرد الحديث ونقده هو حكم تقييمي سريع وإسقاط ومغالاة لا تخلو من الإجحاف، ومما نقتطعه من التمهيد قول الناقد: «إذ يتوهم كثيرون أنها تقتصر على تطبيق نماذج جاهزة أو التعريف بالمصطلحات...» لنعرف أن إبدال كثيرين ببعض سينفي المغالاة والسلبية في النظر إلى جهد السابقين، كما سندرك أن المبغى هو الاعتداد بالجهد الأنوي المبذول فضلاً عن المصادرة لما سيأتي من جهد نقدي لاحق وإساءة ظن بإمكانات هذا اللاحق وفاعليته.

وكان المفترض بالتمهيد الانتصاف لا الغبن والاعتراف لا الإجحاف والتحقيق لا الإلغاء لجهود النقاد العرب المخلصين والجادين المعاصرين والرياديين من أمثال الدكتور محمد غنيمي هلال وعبدالفتاح كليطيو وغيرهما كثير لا يسعنا ذكرهم في هذا المقام.

توهم ومجازفة

ولو جاءت مقالة الناقد منضوية في تضاعيف متنه النقدي لكنا وجدنا لها تبريراً ما، لكن حضورها في التمهيد سيحتم وصفها قرائياً بالمغالاة، لاسيما إذا علمنا أن المقدمات والتمهيدات لا تبنى إلا على مقصدية التحصيل وميكانيزمية الاستقراء، وهذا ما يجعل التمهيد للموسوعة موسوما بسمات غير مرنة واقعاً في شراك التوهم والمجازفة عنوة أو ولعاً.

ولنظل في حدود الجهد النقدي العربي، لنجد كيف يقيمه الناقد د. عبدالله إبراهيم فيقول: «ولو نظرنا إلى تركة الدراسات النقدية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، لوجدنا أن كثيراً منها شُغل بهذه المقدمات الإجرائية التي لا صلة لها بالنقد، إذ اختلفوا في كل ما له صلة بذلك فأخفقوا في الاتفاق على اقتراح نموذج عام يستوعب عملية التحليل السردي للنصوص أو حتى نماذج جزئية تصلح لتحليل مكونات البنية السردية، مثل أساليب السرد ووسائله وبناء الشخصيات والأحداث والخلفيات الزمانية والمكانية».

وهنا نتساءل: وما الذي أبقاه د. إبراهيم للناقد العربي وهو يتهمه بالإخفاق في الصميم؟! لكنه سرعان ما يستدرك أن السردية - وليس النقد السردي - أنجزت مهمة جليلة خلخلت ركائز النقد التقليدي.

إن هذا الشطب للرؤية النقدية وجديتها في التعامل مع السرد يجانب الواقع، ولم يتعمق الناقد في الشطب كما لم يقم بالتتبع التاريخي، لأن ذلك سيفند الشطب بالتأكيد، ولهذا فضّل الانتقال بالتمهيد إلى موضوع جديد، حارفا الاهتمام من النقد الأدبي إلى تدريس النقد في الجامعات.

ومن المهم القول إن هذا الانحراف ناتج من كون الناقد عاصر متغيرات شهدتها الأكاديمية العراقية في طوريها الأولي والعالي قبل عشرين أو ثلاثين سنة، ومنها ما يتعلق بتدريس مادة النقد، وقد بدا ما طرحه غير جديد، فضلاً عن عدم مواكبته للمتغيرات، وهذا ما يستوجب من التمهيد التماشي مع المرحلة الراهنة كي يقدم لقرائه الجديد والدقيق والموثوق.

أما ما يؤشره الناقد في التمهيد حول مناهج النقد فلم يكن طرقه بالمناسب، لأنه بدا استطراداً بلا دواع منهجية، فضلاً عمّا فيه من تناس لمناح استطاعت جامعات المغرب العربي تخطيها متجاوزة المعتاد من المناهج، وهو ما تمكنت من فعله بعض جامعات الشرق الأوسط أيضاً.

وعي نقدي

من هنا تبدو أهمية إعادة كتابة التقديم أو التمهيد لأي طبعة جديدة لكتاب ما، والبغية التحديث وليس في ذلك مثلبة، لأن الإعادة ضرورية لجعل صيرورة الكتاب أكثر متانة وبما يحصن المؤلف نفسه من هفوات وإسقاطات كان قد وقع فيها من دون دراية، ليأخذ عمله في كل طبعة موقعه الذي يناسبه من المنطقية والموضوعية وبوعي نقدي مرن وبحيادية تتخطى الذاتية إلى الموضوعية إجراء ونظرية.

ولا خلاف على أن ما يكتب في المقدمات والتمهيدات والمداخل والابتداءات هو خلاصة للمتن المكتوب وعتبة استهلال للولوج إليه، لذا تغدو الدقة في الإعداد له محققة للإنصاف، ملمة بحيثيات العمل المكتوب وبالشكل الذي يجعلها مرآة له تكشف عن هويته بلا تزويق ولا تهاون أو تقصير كماً ونوعاً، بمعنى أن المحصلات لا تساق إلا بعد وقوف مستفيض ودقيق يحصي المسببات ويؤشر المؤثرات ويجترح الآليات مؤسساً مخزوناً ثقافياً ومرجعية تراكمية يتم ضخها في مقدمة أو تمهيد هما محط أنظار القراء على اختلاف الحقب والأزمان ■