حين يكون الشغف بـ العربي

كانت نواكشوط عاصمة موريتانيا في أقصى المغرب العربي وغرب إفريقيا تدخل في ثمانينيات القرن الماضي مرحلتها الثالثة من التطور والتوسع، تتزين كأي بدوية بريئة تضع مساحيق أوربية، من دون أن يحتاج جمالها الفطري إلى ذلك، البساطة وطيبة الناس، وزحف هائل من كل الأرياف إلى المدينة هي أبرز السمات الشكلية التي مهدت لذلك الانفجار والطفرة في المدينة المطلة على شاطئ واسع على المحيط الأطلسي.

أحياء جديدة قامت على أطراف المدينة لترسم واقعاً تشكله الطبقة المتوسطة وأفواج المتعلمين الجدد، وتنشط فيه تيارات سياسية فكرية مستوردة من البلدان العربية الأخرى، وتحديداً من المشرق العربي، نَفَس عربي واضح يطل ليشكّل همّ البحث عن الذات الموريتانية في علاقتها المزدوجة مع إفريقيا والوطن العربي، ضمن كل تلك الفسيفســـاء السياسية والجغرافيــــــة، برز الاهتمام بالعـــروبة وباللغة العربية كظاهرة - في اعتقادي - ثقافية أساساً، صاحبها تطلّع معرفي كبير على الجديد من الكتب والروايات والمجلات العربية الرصينة القادمة من خارج البلاد، واجتذبت تقريباً مختلف أبناء جيلي من مواليد منتصف ونهاية السبعينيات، كان ذلك الجيل محكوماً بمحدودية وسائل التعرف على ثقافة الآخر، الكتاب والمنشورات الأخرى من مجلات وصحف، والإذاعة، هي الوسائل الوحيدة أمامه لتكوين احتياطي معرفي يسمح له بفهم ذاته وفهم العالم من حوله.

لكن ذلك التطلع لم يكن سهل التحقق، فالمكتبات نادرة الوجود في العاصمة الحديثة النشأة، ومراكز توزيع الصحف والكتب أشد ندرة، خصوصاً في الأحياء الطرفية الواقعة قريباً من تماسّ العاصمة مع المحيط الأطلسي المعروف في الكتب القديمة ببحر الظلمات، ورغم ذلك، ثمة إشراقة يبعثها من أعتبرهم جنود الثقافة المجهولين تلك الأيام، أولئك الذين يستطيعون، بطرقهم الخاصة، الحصول على كتاب أو مجلة محترمة، ليتداولونها مع غيرهم بنظام الإعارة المتسلسلة من غير إرجاع لصاحبها الأول غالباً!، لكن تلك الإعارة كانت تتم بطريقة تجعل أمثالي من الصبية المفتونين بالقراءة آنذاك مستثنين قسراً من الاستفادة منها، ويحتاجون إلى مصادفة بغير ترتيب للحصول على موعد مع الشغف، وذلك بالضبط ما حصل معي في بدايات تعرّفي على مجلة العربي الكويتية.

ذكرى أول نظرة

كان الباب موارباً قليلاً، لكنه غير مغلق على غير عادته، رائحة الكتب النفاذة تسحرني حين تطل من وراء فتحة الباب، دلفت برأسي قليلاً، تأكدت من أن المكان خال تماماً، والمكتبة الصغيرة تشرع أبوابها لأول مرة لي، يا لهذا السحر الخاص الذي يحكم علاقتي وأنا الطفل ذو العشرة أعوام بالكتب، اقتربت كما يقترب الصوفي من تحقق معرفته، قلبت محتويات المكتبة في حرض وحذر: كتاب رأس المال لماركس، كتاب بعنوان «مختارات من المسرح الإسباني»، وعدد يبدو قديماً، ولا يوجد عليه غلافه من مجلة اسمها «العربي»، توقفت عند الاسم المميز، قلّبت الصفحات، فإذا بي أمام عناوين متنوعة تعدني بكشكول زاخر، وبفرص للقراءة لمن هم هناك على متن تلك الصفحات، كان عليّ أن أخرج بسرعة قبل أن ينتبه أحد من الأهل إلى غيابي، ثم يكتشف أن قريبنا الساكن في جانب من دارنا الواسعة، ترك غرفته التي تضم مكتبته مفتوحة دون قصد منه، وترك أمامي الفرصة كاملة لإشباع فضولي، ولتصفح كتبه التي كان يحرص عليها بطريقة تضاعف خيال صبي مثلي مسكون بعشق القراءة، حتى ولو لم يفهم كل ما يقرأه.

أرجعت الكتب إلى مكانها، وحاولت مسح آثاري هناك، واصطحبت معي عدد مجلة العربي الكويتية، لتبدأ رحلتي معها من هناك.

كانت أهم مشكلة واجهتـــــني حينها هي: كيف أضمن الحصول على الأعداد الشهرية الجديدة والقديمة من تلك المجلة؟ لم يكن الأمر سهلاً لكل الظروف التي كنت فيها آنذاك ضمن أحد تلك الأحياء الهامشية المشار إليها آنفاً، أضف إلى ذلك أني رغم تطلعي المعرفي، مازلت في عيون أهلي طفلاً لا يسمح له بالذهاب بعيداً عن المنزل إلا لممارسة اللعب مع أقرانه في الحي، أما أن ينتقل وحده مسافة بعيدة إلى قلب العاصمة للحصول على كتاب أو مجلة، فذاك ما يقارب المستحيل والعبث الذي لا ينبغي الخوض فيه!

لم يكن أمامي إلا انتظار الفرص الثمينة للحصول على مبتغاي، تماماً كما حصل معي بشأن الحصول على أول عدد من مكتبة قريبي الذي يسكن في زاوية من الدار، ويخبئ هناك ما بدا لي عالماً مفعماً بالسحر.

على كل حال، كنت إذ ذاك قد وقعت في حب مجلة العربي، ولا أستطيع الزعم أن شغفي ذاك كان واعياً في تلك الفترة، بحكم سني وثقافتي الضئيلة، لكنه كان شغفاً ملهماً لي على التطور لأقارب مستوى المجلة المعرفي المشكل باحترافية عالية ونضج كبير.

لثلاث أو أربع سنوات تلت ذلك، لم يقع في يدي أي عدد من المجلة، ورغم تحرري بمرور الوقت، وتحولي إلى بدايات المراهقة، حيث يبرز المرء استقلاليته وتمرده على كل أشكـــــال الرقابة الأهلية، ورغم أني بدأت أحصل شيئاً فشيئاً على فرص للذهاب إلى المكتبات في وسط العاصمة، فإن سعر المجلة آنذاك وعدم انتظام وصولها إلى تلك المكتبات شكّلا عائقاً آخر أمامي، إذ لم يكن بإمكاني دفع السعر، وهنا حدثت المصادفة الثانية التي أمّنت لي بشكل شبه دائم ولسنوات أخرى مختلف أعداد «العربي».

التواصل الكامل

في فترة نهاية الثمانينيات وبدايات التسعينيات كانت السفارة الكويتية في موريتانيا، توفر مجلة العربي فيما يبدو لبعض العاملين الموريتانيين فيها، وكان أبناء هؤلاء يبدون بالنسبة إليّ حين أراهم يحملون الأعداد أو يراكمونها في منازلهم من أهل الحظوة والجاه الكبير، وبطريق المصادفة تعرفت إلى أحدهم، واكتشفت أنه استطاع تنظيم مكتبة منسقة جداً وكبيرة في مكان ما من منزل أهله، والأهم أنها تحتوي على أعداد كثيرة متسلسلة وبحالة جيدة من حيث الصيانة من مجلة العربي، لكن العقبة الأبرز عند هذا الصديق «وبالمناسبة مازالت تربطنا صداقة وطيدة حتى اللحظة بسبب مجلة العربي»، هي أنه يرفض العمل بنظام الإعارة المتعارف عليه، ويخشى أن يستعير أحد مجلاته ولا يردها إليه، أو يردها بعد زمن طويل وفي حالة سيئة، لذلك كان يتيح فقط للمهووسين أمثالي فرصة المطالعة داخل مكتبته، وطبعاً في أوقات مناسبة للزيارة!

وأذكر أنني كنت أنتظر بفارغ الصبر أن يتخطى وقت القيلولة، ويبدأ المساء في بسط أجنحته، حتى أتمكن من دخول منزل أهل هذا الصديق دون إحساس بالحرج، وألج مباشرة إلى الغرفة الصغيرة التي يضع فيها مكتبته! كنت مستعداً لتحمّل الكثير من أجل أن أقرأ أعداداً متتالية من المجلة الأثيرة عندي، وقد يتساءل أحد لِمَ كل هذا الاهتمام، وهذا الشغف؟ الإجابة ببساطة هي أن مجلة العربي، ومنذ بدايات دخولها إلى موريتانيا، صنعت لنفسها مكانة رمزية كبيرة عند الموريتانيين، ولذلك قصة.

«العربي» في موريتانيا

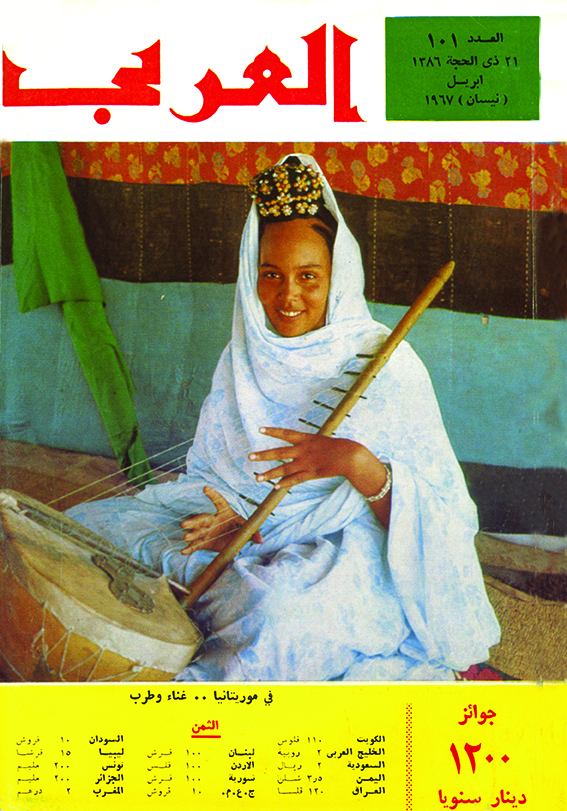

في أول جولة استطلاعية للبلد الإفريقي العربي موريتانيا، والذي لم يكن يعرفه غالبية القراء العرب آنذاك، أجرت مجلة العربي مقابلات عديدة مع بعض رواد الثقافة والأدب العربي و«الشعر خاصة» في موريتانيا، أيامها استخدمت المجلة وصفاً للبلاد مازال يلازمها حتى اليوم كجزء من مسمياتها العديدة، لكنه أثير جداً وغال عند الموريتانيين، وهو «بلاد المليون شاعر»، ولن أغوص في سبب التسمية وحيثياتها الصحفية، فبإمكان أي باحث في أرشيف المجلة العريقة أن يعرف ذلك، بل سأتجاوز لتبيان الأهمية الاستراتيجية لمجلة العربي كواحدة من مؤسسات الوعي والثقافة العربيين في وطني.

لم يكن من السهل أن تنجح دورية عربية في الظروف التي شرحتها آنفاً من حيث صعوبات التوزيع والوصول إلى الجمهور العريض، في أن تكون موجودة من مشرق موريتانيا إلى غربها وعلى امتداد مساحة مليونية، لكن «العربي» الكويتية أرضت تماماً تطلعات الموريتاني بمختلف انتماءاته الفكرية والسياسية وحتى المناطقية الأهلية، وجعلته يحرص على الحصول على المجلة بشغف يقارب، بل يفوق، ما أبديته أنا من شغف، وربما ساهم الجو التعليمي آنذاك، والتعلق بالقضايا العروبية، والانفتاح الواسع الذي تتيحه المجلة على مختلف ثقافات العالم، في جعلها، كما أسلفنا، واحدة من أهم مكونات الثقافة والوعي الموريتانيين آنذاك.

ولن ننسى طبعاً طبيعة تلك الأجيال التي مثلّها جيلي والأجيال المقاربة له، والتي سعت دوماً إلى التعرف على العالم والاحتكاك به من خلال الوسائط القليلة المتاحة، وعلى رأسها مجلة العربي، كل ذلك صنــــع لها مكانة مهمة داخل المجتمع، إضافة إلى أنها كانت - بحق - مجلة الأسرة بامتياز، فلـــم يكـــــن فيها ما ينبو عن الذوق العام للمجتمع، ولا يزدري قيمـــه وأخلاقه، بل على العكس، إذ كانت تساهم في تنمية تلك الأخلاق العربية والإسلامية، وتزيدها قوة إلى قوة، وقــد قدّر الموريتانيون ذلك جيداً وأنزلوها المكانة التي تستحقــها، وطلبوا الحصول عليها بشغف هائل، غير أن الأمر تغيّر قليلاً في السنوات الأخيرة لعدة أسباب.

العولمة وتيار الألفية الجديدة...

والأجيال التي لم تعد تقرأ!

مع نهاية التسعينيات من القرن الماضي وبدايات الألفية الحالية، تغيرت نواكشوط وموريتانيا كلياً، لم تعد العاصمة هي تلك البدوية الطيبة التي يشع جمالها رغم كل شيء، بل تحولت إلى نموذج من تلك المدن التي تثقلها الحداثة، فتسمها بميسمها الخالي من البساطة والتلقائية، وتصنع من إنسانها شخصاً يسير وفق استراتيجيات مادية، تهدف أولاً - وقبل أي شيء آخر - إلى تعظيم منفعته الشخصية، والحصول على منافع مالية واقتصادية كبيرة على قدر المستطاع.

وانعكس ذلك على الأجيال الجديدة، وساهم توافر وسائط الاتصال وما يسمى بالثورة العلمية الثالثة، في صرف الإنسان الموريتاني بعيداً عن القراءة، إلا من رحِمَ ربك، ولم تعد الغالبية تهتم بالحصول على مقال جيد، أو على مجلة رصينة تقدم معرفة ناضجة تختلف عن المعرفة الاستهلاكية المقدمة كخدمات الـ«فاست فوود» في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات التلفزيون.

تغيرت القيم وأصبح الإنسان بشكل عام مغترباً حتى داخل بيته، ومعلقاً في فضائه الشخصي كذرّة معزولة لا تتواصل مع الآخرين إلا افتراضياً، هنا غابت «العربي» الكويتية، كما غاب غيرها من الكتب والمجلات، وبات الحصول على عدد منها من قبل جيلي مثلاً، يشكل استعادة «نوستاليجية» لمرحلة عمرية تنتمي إلى الجمال والحياة ببساطة وطيبة وتلقائية، لربما تغيرنا نحن أيضاً بفعل عوامل الزمن والمحيط الذي تغيّر، فلم يعد شغفنا بالبحث عن مجلة العربي كالسابق، لماذا؟ إنه حديث يطول ويرتبط بمشاغل الحياة وضرورات العيش وزحمة العمل وضيق الوقت المتبقي للتثقيف والمطالعة و... و....

على كل حال مازال هناك شغف بالمجلة الكويتية، لأنها في عُرفنا ليست مجرد مجلة، بل هي جزء جميل وراق من ماض عشناه ونحب استعادته كلما سنحت فرصة أمامنا لذلك، وليست هناك فرصة أفضل من ستينية المجلة الرائعة.

في الستين وضرورات التطور

من الصعب أن تغير أو تتغير بعد الستين من السنوات، لكن ميزة الثقـــــافة أنها كائـــن لا زمني، ويستطيع دوماً النهوض كعنقاء خارقة في كل مرة، وتجديد نفسه، لذلك ليس من المستغرب أن تسعى مجلة العربي إلى استعادة مكانتها الرائدة في الفــــعل الثقافي العربي، حتى برغم كل الإكراهات الــــتي يفرضهــــا زمن العولمة وثـــورة الاتصــــالات والإعلام الجديد، كما أسلفنا، ولن أقترح - بوصفي أحد عشاق المجلة - خطة محددة، فالقائمون على المجلة أدرى مني قطعاً بإمكانات التطوير المتاحة، لكني بشكل عام أرى أن المجلة بإمكانها أن تستغل مواقع التواصل الاجتمــــاعي، وتعمل على إعادة نشر بعض أهــــم الحــــوارات والمقالات والمواضيـــع التي أجرتها وكتبت فيها طوال العقود الماضية، بشكل يثري معرفة المتلقي الحالي، ويـــوفر له مادة أقــــــل ما يقال عنها أنها توثــــق لمرحلة مهمـــة من تاريــــخ الـــوطن العربي ككل، يمكن أيضاً - كاقتراح تحريري - الأخذ في الاعتبار أن الأجيال الجديدة، ومع توافر خيارات عديـــدة للتلقي، بات التعامل معها يتطلب إجادة للمادة الصحفية، وتوفيرها مع افتتاحيات جذابة ومختلفة عن المألوف، وقادرة على إثارة شغف المتلقي بحيث يقرر الاستمرار معها، إنها في المجمل تحديات لا تختص بمجلـــة العــــربي وحدها، بل تنسحب على كل المادة المقـــروءة في عالمنا العربي، والتي أصبحت تعاني إكراهات تغيّر ذائقة الأجيال، وعزوفهم عن القراءة الرصينـــة، وانجذابهم نحو السطحية والمباشرة التـــــي توفـــــرها عوالم التواصل الاجتماعي.

الله المستعان، وكل ستين قادمة أخرى و«العربي» هي «العربي» صانعة وحاضنة الوعي في الوطن العربي■