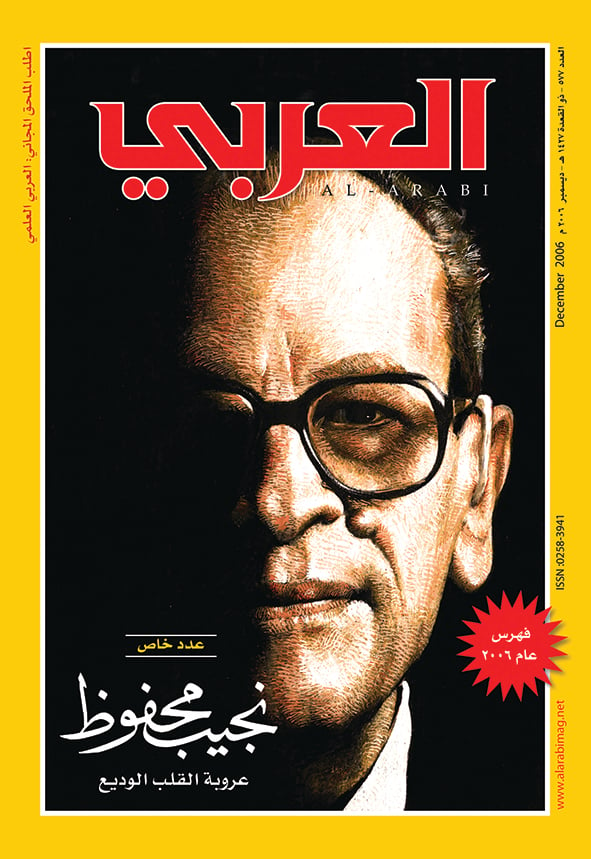

نجيب محفوظ: لم أكتب رواية واحدة في «رمضان»

وُلد نجيب محفوظ في يوم الاثنين 11 ديسمبر 1911، بالمنزل رقم 8 في شارع بيت القاضي بالجمالية في حي الحسين، وكان المنزل يطل على درب قرمز، وكان هناك اعتقاد بأن هذا الدرب مسكن للعفاريت، وكان الصبية يخشونه ويبتعدون عنه، خاصة في شهر رمضان حين يشرعون في اللهو والمرح.

يعتبر نجيب محفوظ بيت القاضي هو المكان الذي شهد حبو الطفولة وبواكير الصبا، حتى صار بطابعه الخاص جداً محفوراً في ذاكرته.

ومن أبرز معالم ميدان بيت القاضي جدران المنازل التي شيدت من أحجار ضخمة تعبّر عن صلابة عصره وقوة بنيانه. والقبو الذي تدلف من تحته حركة البشر، ونقطة الشرطة حصن الأمان لأهالي الحي الطيبين.

أما الجمالية فهو الحي الأرحب الذي يستوعب حركة الأحياء والنشاط الجمعي لأهلها وسكانها. وهو نشاط لا يهدأ على مدى النهار، ومعظم ساعات الليل، حتى يتردد صوت مؤذن الفجر، فتسمع نقرات الأقدام في سعيها إلى أداء الصلاة.

ويحكي محفوظ أن ميدان بيت القاضي كان في فرح مستمر لمدة شهر كامل، فإذا جاء العيد وصل الفرح إلى ذروته، وعلت مباني الشارع زينات الأفراح، وكانت المنازل في الحي تفتح أحواشها للناس في رمضان، وكانت تأتي بالمنشدين الذين كانوا يقيمون ما كان يسمى بـ «التوليد النبوي»، وهو مثل حلقات الذكر تنشد فيه قصائد المديح في النبي [، وكانت هذه المنازل تتبارى في من تأتي به للإنشاد، وكنا ننتقل من منزل إلى آخر نستمتع بهذه الحلقات.

و«كانت القصائد الملقاة بديعة جداً، وكل واحد من المنشدين له جوقة خاصة به، حيث كان يغني وترد عليه هذه الجوقة، كنت وأنا طفل أستمتع جداً بسماع هؤلاء المنشدين، وكان صوتهم أول صوت منغم أسمعه خارج منزلنا، رغم أنه كان لدينا الفونوغراف، لكن أصواتهم كانت تمتعني».

و«كانت هناك بيوت أخرى تقيم حفلات ذكر، وكانت لا تخلو هي الأخرى من الأنغام والأناشيد، فضلاً عن أمثالنا في السن الصغيرة الذين يملأون الشوارع بالفوانيس والأغاني، فيبدو الحي كله وكأن به فرحاً طوال الثلاثين يوماً، وكأننا في مهرجان فني كبير يستمر حتى نسمع في النهاية أذان الفجر من الشيخ علي محمود، الذي كان يتمتع بصوت جميل لا مثيل له، لدرجة أن بعض الناس كانوا يأتون إلى القاهرة لكي يستمعوا إلى أذان الشيخ علي محمود من فوق مئذنة جامع الحسين، ثم يعودون بعد ذلك إلى محافظاتهم».

كان الشيخ علي يسكن في أول حارة «الوطاويط» أمام الحسين، وكان يعبر الطريق إلى جامع الحسين يومياً لكي يرفع أذان الفجر من فوق مئذنته.

شهر الحرية

ويرى محفوظ أن رمضان بالنسبة إلى الأطفال شهر الحرية، لأن الأهل كانوا يسمحون لهم بالأشياء التي كانت ممنوعة في بقية أيام السنة، مثل التغيب عن البيت طويلاً. فيقول: كنا نعود من المدرسة للمذاكرة بالمنزل، وقد يحدث ما بين يوم وآخر أن يسمح لنا بالنزول لبعض الوقت في الشارع لملاقاة أصدقائنا، حتى إذا لعبنا تحت البيت كانوا يراقبوننا من الشبابيك، حيث كانت والدته تقول له: «خليك قريّب تحت عيني، لا تخرج عن الحدود». ويضيف: «لكننا كنا سريعاً ما نعود إلى البيت حين يحل موعد النوم، أما غير ذلك فلم نكن نخرج إلا بصحبة من هو أكبر منّا، ولكن ما إن يجيء رمضان حتى تفتح الأبواب لكي نخرج إلى الشارع حتى في الليل، دون أن يقال لنا لا تتأخروا، ودون أن يذكرنا أحد بموعد للعشاء أو النوم».

وكانت هدية رمضان الأولى بالنسبة إلى الأطفال هي الفانوس الذي كان يضاء بواسطة شمعة، لكن الأكثر أهمية بالنسبة إليه في مرحلة الطفولة أن الأهل كانوا يسمحون له بالخروج إلى الشارع ولقاء الأطفال، سواء كانوا بنات أو صبياناً، وكان لهذا الاجتماع وقع خاص في نفوسهم، حيث كانوا يجتمعون في مكان متفق عليه فيما بينهم، ثم ينطلقون حاملين الفوانيس ذات الألوان الزاهية. ويدورون على جميع بيوت ميدان بيت القاضي، مرددين أغاني رمضان في فرحة شديدة، وكانوا يستمرون في هذا العمل، كل حسب قدرته على السهر والغناء، حتى يصيبهم الإعياء، فكان ذلك هو ما يعيدهم إلى البيت، لا أوامر الآباء.

وبالنسبة إلى تجربته مع الصيام يقول: كنت أبدأ بالصيام يوماً، لكن الأهل كانوا يصرون على أن أفطر حتى لا يضعف جسمي، إلى أن صمت الشهر كله، وكان ذلك في سن السابعة، بداية من التحاقي بالكُتَّاب لحفظ آيات القرآن الكريم، وأذكر أنه كان شديداً عليّ في هذه السن.

وكان الأهل يحاولون التخفيف عن الصبية فيقولون: إن من صام أول الشهر وآخره فقد صام الشهر كله، فيقول: كنا نرى الكبار لا يفعلون ذلك، وإنما يصومون كل أيام الشهر، فكنا نحاول أن نفعل مثلهم. لقد كنت في بعض الأيام أصل في اللحظات السابقة على مدفع الإفطار إلى حالة يرثى لها من الجوع، كنت أشعر بالتقلصات تعتصر معدتي، فكنت أصعد إلى سطح منزلنا الذي يطل من ناحية على «قرمز»، ومن ناحية أخرى على «الحسين»، وكانت عيناي تتسمران على مئذنة جامع الحسين، فإذا شاهدت المؤذن يصعد إلى قمة المئذنة وتظهر لي عمامته، نزلت جرياً إلى أسفل استعداداً للإفطار، قائلاً لنفسي: جاء الفرج.

لقد كان محفوظ يتصور أن الصيام سيكون أقصر لو أنه شاهد المؤذن قبل الآخرين. وكان اجتماع الأسرة على مائدة الإفطار يضفي نوعاً من المودة والدفء الاجتماعي بين أفرادها.

وكانت للخشاف مكانة خاصة عند محفوظ، فسائر المأكولات موجودة في معظمها على مدار العام، إلا الخشاف الذي لا يظهر إلا في رمضان.

كما أن طبق الفول المدمس هو تاج المائدة الرمضانية الذي هو عدو الطعام، لأنه بمجرد ظهوره حتى يتجاهل الحضور بقية الأطعمة، تم الاتفاق على ألا يجيء طبق الفول إلى المائدة إلا في النهاية، حتى يعطي الفرصة لبقية الأطعمة، لكن هذا الاتفاق يشبه الاتفاقات السياسية التي لا يتم تنفيذها، فكان الجميع يتطلعون إلى طبق الفول؛ سواء حضر في البداية أو النهاية.

أما المسحراتي فكان يأتي عادة ومحفوظ يغط في سبات عميق، ولم يكن يهتم به كثيراً، لكن عندما بدأ الاعتراف به، أي محفوظ، عندما ذكر اسمه مع بقية أفراد العائلة، كان يستيقظ حتى يسمع اسمه وهو يردده: «قم يا سي فلان».

وفي الأيام الأخيرة من شهر رمضان كان محفوظ يشارك في عمل الكعك، حيث ينقشه مع والدته، ثم يأتي الفرّان ليحمله إلى الفرن. فقد كان يتباهى بكعك والدته أمام الأصدقاء، وكانوا يتبادلون الكعك فيما بينهم. وكان محفوظ يهوى الكعك، لكنه أقلع عنه منذ سنوات طويلة، بعد إصابته بمرض السكر، فمنعه الأطباء من تناوله.

وعندما بلغ محفوظ سن التاسعة انتقلت الأسرة إلى العباسية، وكانت منطقة جميلة وجديدة غنية بالمساحات الخضراء والأشجار، لكن علاقته بحي الحسين لم تنقطع، فقد كان يذهب إلى هناك باستمرار مع والدته التي كانت تصحبه معها على عربة «كارو»، لزيارة أولياء الله الصالحين، ومنهم سيدنا الحسين.

وكان يدعو أصدقاءه الجدد لزيارة الجمالية بصحبته، خاصة في رمضان، وكانوا يقطعون المسافة من العباسية إلى الجمالية مشياً على الأقدام. ويمضون الوقت على المقاهي حتى السحور. وأجمل السهرات تلك التي كانوا يقضونها على مقهى الفيشاوي، حيث تعقد جلسات السمر وتبادل النوادر والمواقف الطريفة والقفشات، فإذا حل موعد السحور لم تكن لديهم الرغبة في مغادرة المقهى، فكانوا يطلبون السحور في المقهى من المطاعم المجاورة، وكانوا يطلبون «لحمة راس» أو «كباباً» أو كفتة أو غيرها، ثم يعودون إلى العباسية سيراً على الأقدام، وسط منطقة جبلية خالية أصبحت الآن مكتظة بالسكان.

رمضان 1973

ويذكر محفوظ، في حواراته، أنه اصطحب عدداً من الحرافيش المقيمين في العباسية إلى مقهى الفيشاوي، حيث كانوا يحبون رؤية هذا الجو الرمضاني، لكنهم كانوا ينظرون إليها بعين السياح، وأحياناً كانوا لا يطيقون أن يستمروا فيها طويلاً، فإن قضوا ليلة لا يكملون الأخرى، لأنهم يرون أن مقهى الفيشاوي مزدحم، وذلك يرجع إلى أن أغلب الحرافيش اعتادوا الأحياء الهادئة، فلم يشهدوا الجو الرمضاني الذي عايشه محفوظ قديماً، قبل معرفته بهم.

ويذكر محفوظ أن أجمل رمضان مرّ عليه وعلى جميع المصريين كان رمضان عام 1973، حيث ترك أعماله ونسي طقوس رمضان، وأصبح قارئاً للجرائد فقط، أو مستمعاً للإذاعة التي لم تكف عن إذاعة الأغاني الحماسية وأخبار العبور.

وكانت لمحفوظ عادة منذ الصغر، وهي التوقف عن العمل في رمضان، باستثناء الأمر الضروري، ويرجع ذلك إلى رغبته في الاستمتاع به، حيث يحمل لهذا الشهر بداخله ذكريات جميلة.

ولم يكتب رواية واحدة في رمضان، إذ كان يقضي الوقت الذي يسبق أذان المغرب في قراءات مختلفة، أكثرها يغلب عليها الطابع الديني، فإلى جانب القرآن الكريم كانت هناك كتب كالسّيَر والتراجم الخاصة بمؤسسي الدولة الإسلامية، وقراءات في الفلسفة والتصوف، واللقاء مع عدد كبير من رواد التصوف الإسلامي، وفي مقدمتهم ابن عربي والسهروردي والنّفري، وغيرهم.

كما كان يطالع الشعر الصوفي الذي يعشقه ويحفظ منه عشرات الأبيات. ولم يترك ديواناً من الشعر الصوفي إلا وطالعه، سواء كان عربياً أو مترجماً، وكان يحرص على قراءاته وقت الصيام، وتحديداً بين العصر والمغرب، حيث اكتشف محفوظ أن قراءة الشعر الصوفي أثناء الصيام تمثّل تجربة فريدة، حيث يحلّق بنا في حالة من الشفافية لا توصف.

ويعتبر محفوظ التصوف واحة جميلة يستريح فيها من الحرّ، حرّ الحياة، ولكنه لا يؤمن به؛ فالمتصوفون حكماء، لكنهم ينسحبون من الحياة، نادمين عليها، فالتصوف الحقيقي رفض للحياة، ومحفوظ لا يمكن أن يرفض الحياة. فكان يدعو إلى الانغماس في الحياة، فمن العجيب أن نُمنح الحياة ونوجد فيها، فتكون فلسفتنا هي رفضها.

أما عن رمضان في روايات نجيب محفوظ، فقد شغل مساحة لا بأس بها في بعض أعماله مثل «الثلاثية»، مما احتفظت به ذاكرته في فترة الطفولة. ويرى أن ما كتبه في «الثلاثية» عن رمضان أنه كان بعين الطفل وليس الشاب أو الرجل نجيب محفوظ. وفي «خان الخليلي» كتب عن رؤيته لشهر رمضان بعين نجيب محفوظ الموظف.

أما لبس العيد فكان محفوظ يذهب مع والده لشراء بدلة العيد التي كانت تبيت في حضنه ليلة العيد، ويتذكر البدلة التي جاءته وهو في سن العاشرة، وظلت معه وقتاً طويلاً، وارتبطت عنده بالعيد، وظل يحتفظ بها حتى بليت.

وكان والده يمنحه العيدية، التي كانت عبارة عن جنيه من الذهب، الذي يشعره بفرحة غامرة، رغم أنه لم يكن يساوي في ذلك الوقت سوى سبعة وتسعين قرشاً ونصف القرش فقط، بينما كان الجنيه الورقي يساوي مئة قرش بالتمام والكمال. لكن قيمة الجنيه الذهبي لم تكن في قيمته الشرائية، بقدر ما كانت في ذهبه اللامع. وفيما كان يرمز إليه من مناسبة سارة ليست كبقية أيام السنة.

وما إن يحل العيد حتى تعود به الذاكرة بسرعة إلى حي الجمالية الذي عاش فيه طفولته، فكم نظر من خلف المشربية التي كانت تغطي شبابيك البيت القديم بحي الجمالية، إلى ذلك الميدان الهادئ المليء بأشجار الصفصاف، والذي كانت تملأه الزينات كلما جاء العيد، فيلعب فيه الأطفال طوال النهار والليل دون خوف من مرور السيارات أو حوادث الطريق■