«العربي» في ستينية لا تُصدّق!

كبُر بنا العمر، ومازالت شابة، كلما أصادفها، وكأني لم أبحث عنها، أجدني أتمعّن حبيبة التقيتها منذ غابر الطفولة، ولم تخذلني أبدًا، بل أخذت بيدي، وقالت لي: انظر إليّ... وتعلّم... أيها الصبي.

لا أصدق أنها بلغت الستينيات، وأنني لا أبعد قيد «عقد» من هذا الرقم، لأن الطفل رآها شابة تكبره بعشرات السنين حين التقاها ذات خطوة في العمر.

هي كبيرة، ولا يشيخ الكبار حينما يولدون هكذا كبارًا، لأن أعمارهم لا تقاس بما يحدث للبشر، فمعمار الفكر يزداد بهاء كلما تقادم، يرتقي نحو المجرات الهائلة الاتساع والبعد إذ يمضي به الزمن، فلا يقنع إلا بما دون النجوم، كما هي همّة شاعر العرب الأول المتنبي.

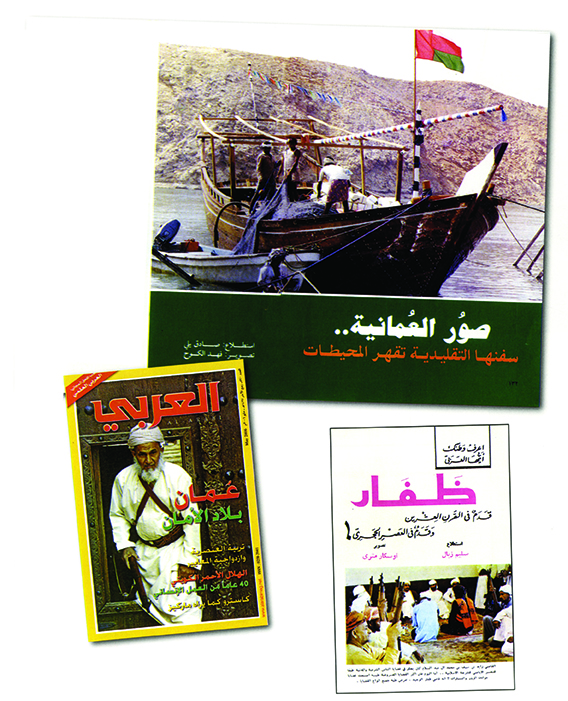

كان الطفل ينسرب من بين قبضة يد والده، الخائفة على القروي الصغير من مدينة تكبر في أواخر سبعينيات القرن الماضي بأوسع من رؤية الذين عرفوها مطلع تلك المرحلة، حيث نفض السلطان قابوس عن عُمان عام 1970 غبار التخلّف والجهل عن بلاده، فأخذت المدن تكبر، وتفتح أعينها على عواصم الدنيا ومدنها، فجاءها ضمن ما جاءها من أضواء الآخرين المجلات والصحف... وأجملها «العربي».

في تلك المرحلة التقيتها للمرة الأولى... بشوق اللقاء الأول، ولهفته، وجاذبيته، وذكرياته.

هي أجمل اكتشافات الطفولة، حيث لم يعد بوسع ذلك الصغير الشقي الاكتفاء بقصاصات الأوراق المتناثرة في دروب حارته القديمة، يقرأها حرفًا حرفًا، أو يترقب ما يأتي به والده من «البندر» من مجلات وصحف تكدست الأيام فوقها، حيث يجمعها الموظف البسيط من مكاتب «وزارة الأوقاف»، يثقل بها يده، إذ يعود إلى القرية ويناولها أطفاله المنتظرين لشيء ما يحضره الأب العائد من مدينة الأحلام، مسقط، حيث تبدو القرية العائشة في السبعينيات، في تلك الحقبة، كأنها تعبر الخمسينيات أو ما قبلها، لا فرق.

نقطة تحوّل

في زيارة كالحلم أخذني أبي معه إلى «البندر»، كما كنا نسمي العاصمة، خروجًا من قريتي الصغيرة الحائرة بين جبالها المتكاثرة عليها صخرًا وقسوة، رغم كل النخيل الذي تحاول أن تقنع الطفل بمكان يمكنه الجلوس تحت ظله وقراءة ما يفيض عن حاجة مكتب وزير، أو يتكدس فوق طاولة موظفيه، فيهبونها لذلك الموظف الآتي من قرية تدعى سرور، لا يعرفون أن طفلًا هناك يترقبها بشوق، رغم ضآلة محتواها، لكنها كانت ثراء بالنسبة إلى عينيه المعتادتين تفتيش الطرقات، أملًا في فائض أوراق متطايرة تمنحه ما تستطيع من معرفة خارجة عن نطاقيه؛ الزماني والمكاني.

رأيت «العربي» رؤيا العين، في مكتبة مطرحية صغيرة، سعرها بسيط جدًا، رغم ما تعنيه الـ200 بيسة لطفل فقير قادم من قرية، لكن قدَري كان سخيًا معي كثيرًا، فاللقاء بها مثّل نقطة تحوّل في القراءة النوعية، وكأن الطفل صاح حينئذ: يا إلهي، كل هذا في مجلة!

كل صفحة قرأتها مرات، واستطلاع «العربي» أخذني إلى حيث أمكنة أخرى في الدنيا أوسع من «مطرح» وسوقها وساحلها، لم تعد مدينة الحلم، بل كبر بي هذا الحلم لأمضي في مدن الدنيا مع كل عدد أحرص على أن أجده شهريًا، سألت أصدقاء كبارًا أن يوافوني بما لديهم مما يحتفظون به من أعداد هذه المجلة الفاتنة، لاحقًا عرفت أن هناك، في عالمنا العربي، من يمتلك كل الأعداد، أو يبحث عن النواقص، أنظر إلى مكتبتي الآن، مئات الأعداد منها، تصطف كجنود حراسة على بقية الكتب، أو كأمهات حنونات يعرفن أنهن الأساس لكل كتاب يضاف إلى هذه الأرفف.

بدت لي «العربي» كتابًا جميلًا، لا يليق بها أن تحمل اسم مجلة بما يتشابه مع أخريات نراها على الأرفف، ويقال عنها إنها مجلات أيضًا!

كانت أجمل من المسمى، وأرقى.

موسوعة أدبية

وحينما كانت الثمانينيات ترتدي جوربها الأول، كان الطفل قد شب عن الطوق ، أنهيت «الإعدادية»، ومضى بي الحلم إلى المعهد الإسلامي في مسقط، وصارت الحكاية مع «العربي» أجمل، قراءة الجديد منها، أو إعادة قراءة السابقات بعين تمكنت قليلًا من النظر لتستوعب ما لم تقدر عليه في سابق العمر، أو حداثته الأولى.

أحببت القصة القصيرة من خلالها، النصوص التي لا تغرقني في لججها كثيرًا، المدن التي أخذني كتّاب الاستطلاعات إليها، أبوابها، مسابقتها، وصولًا إلى صفحتها الأخيرة، هذه اللغة الآسرة التي اختارتها لتكون موسوعة أدبية تشبه الحديقة، تحبب الجميع إليها، إلى لغتهم العربية، تدس الجمال في شرايين قرائها حتى إذا كتبوا ذات حين من التجربة، تسلل ذلك الجمال إلى حروفهم وردًا ورياحين.

اليوم أنظر إلى خارطة التجربة أمامي.

الصحفي الذي كتب المقال والقصة والرواية، وجرّب ملامسة فضاءات النصوص الشعرية والنقد، وحاول ليرى نصوصه تقف على خشبة المسرح، الصحفي الذي دخل بيت صاحبة الجلالة في ثمانينيات القرن الماضي، مستعيدًا ما تعلّمه من «العربي»، ليقتنع مديره في مطابع جريدة عمان بأن هذا الفتى يصلح لنقله إلى إدارة التحرير، بناء على نتاجه الدؤوب من المقالات والقصة. وحيث إن علاقتي بـ «العربي» تشبه الحلم الجميل، فقد قادني هذا الحلم لأجرب الكتابة فيها، لأرى اسمي على صفحات هذه المجلة/ المدرسة، وكم كنت أشعر بفخر حينما رأيته كالنقش محفورًا كأني أراه للمرة الأولى في رحلتي الصحفية الممتدة، حينئذ، أكثر من عشرين عامًا.

كان ذلك بمنزلة شهادة اعتراف بأني صرت كاتبًا حقيقيًا، لأن مجلة العربي نشرت لي دراسة نقدية، واستطلاعًا كالذي كان يشدني قبل عقدين أو ثلاثة، كيف لهذا الشعور أن أنساه مع كل شهادة تمنحني إياها مجلتنا العريقة، بنشوة من ينشر مادة صحفية للمرة الأولى في حياته!

رسالة تسامح ومحبة

حينما زرت مقرها في الكويت قبل أكثر من 10 سنوات دخلت المبنى بشعور الذاهب إلى بقعة ضوء تشبه حلم الطفولة، فمن هنا ينبعث الحلم الجميل كل شهر، من هنا منبع النجوم التي تتناثر في سماء عالمنا العربي تحمله «العربي»، بما جعلها المجلة /الضوء، رسالة المحبة والسلام، من وطن المحبة والسلام، رسالة التسامح الممتدة أياديها شرقًا وغربًا.

كان امتناني لا حد لآخره، يوم أن جلست على طاولة إحدى ندوات مجلة العربي، بجوار أعلام أضاؤوا صفحاتها كثيرًا، وتعلمت منهم الكثير، كبر بي الشعور بأهمية اللحظة التي أعيشها تحت مظلة «العربي»، القارئ الصغير الذي عشته قبل حين من العمر، القارئ والكاتب الذي ينصت من جديد لصوت طفولته يستعيد به عطاء قدمته مجلة، وقدمته بلد، وأقلام لم تحفل إلا بالفكر المستنير تدفع به إلى أقصى الحدود الممكنة كي لا تضيق به السبل، وهي تتداعى نحو التسطيح والتجهيل والاستبداد في الإلغاء والتهميش لما يخالفها.

هذا الصحفي الذي أدّعي أنني صرته (ومثله من لا يحصى.. على امتداد الوطن العربي المتسع على فكر وقضايا وهموم) يجري في شرايينه الكثير من مداد «العربي»، فإن صفا قلمي فإنه عطر جمال اللغة التي تضمخ كل صفحة تتشكل منها هذه المجلة، وإن مضيت في اجتهاداتي أكثر فهو سحر «العربي» القادر على بث روح العطاء في أثير وطن «عربي» واحد آمنت به الكويت، من الخليج إلى المحيط، فكأن «العربي» دالة على حضارة بلد وثقافته، حيث «الكويت» وطن الجميع، ولأنها آمنت بالنور دومًا فهي مستحقة أن تكون وطن النهار.

تساقطت صروح عربية عدة... وبقيت «العربي» شمسًا لا تغيب. حافظت «العربي» على بهاء طلتها، لأنها شجرة طيبة في أرض طيبة، الأصل الثابت في أرض ركائزها الإنسانية والعطاء، والفروع الممتدة في سماوات كثر، لأنها كذلك فلن نخشى على «العربي» من جفاف منابعها، لأنها نبع عربي أصيل، إيمان الكويت بأنها لا تقدم لأبناء العروبة مجرد مجلة، بل دفقًا من إنسانيتها وعطائها الفكري والحضاري.

في ستينية «العربي»، ندرك أن الملايين من قرّائها كبروا، وهناك من رحلوا، وتبقى هي الفاتنة التي لا يبليها الدهر، مدرسة تتعلم منها أجيال... كيف يمكن أن نلحق بــ «العربي» الجميلة تاء التأنيث، أو كيف نتصور أنها بلغت الستين فقط، ونحن نشعر بأن عراقتها تمتد مئات السنين؟! ■