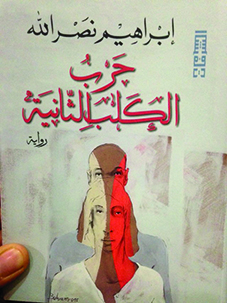

قراءة في رواية «حرب الكلب الثانية»

تأخذنا رواية «حرب الكلب الثانية»، للكاتب إبراهيم نصرالله، إلى مجاهل بعيدة في المستقبل، لا تبوح بشيء من ناحية التواريخ الأرضية، الواضح أنها ألغت الزمن الخاص بها، وجعلته مفتوحاً على احتمالات تأويلية متعددة، فربما يكون المستقبل بعيداً جداً، كما من الممكن أن يكون قريباً للغاية، إنها محاولة استشرافية، توكأت على الخيال الخصب لكاتب قدير، سارت به إلى آفاق مأهولة بالبشر في الكوكب الأرضي، مع إشارات متداخلة لحزمة من المستعمرات الكوكبية الخارجية في مجرتنا أو في مجرات أخرى.

تضعنا الرواية أمام الشخصية الرئيسة، التي لعبت الدور الأكبر في انبنائها؛ حيث الأحداث برمتها تلتف حولها كأغصان الشجرة، يبدأ راشد عصامياً معتمداً على نفسه صاحب مبادئ يدافع عنها، يتحدث حول ما يريد، يفعل ما يحلو له، إنما ذكاؤه يرشده إلى التخلص من جميع المشكلات التي تواجهه، بما فيها احتجازه، تعذيبه في السجن على يد الضابط الذي سيصبح قريبه فيما بعد؛ حينما يتزوج راشد من أخت الضابط؛ لكونها فائقة الجمال، تدور به الأقدار إلى أن يصبح مديراً لمستشفى، وهناك تبدأ الحكاية بطرق أبواب الغرابة.

يوظف راشد سكرتيرة له، وكبقية البشر، يحتكرها لنفسه، بل يبالغ في احتكارها، حينما يقوم بتصوير زوجته الجميلة، الذهاب مع السكرتيرة إلى «هناك»، تغيير وجهها؛ لتصبح نسخة مطابقة من زوجته، كأن الجمال لا يتم الاكتفاء به، بل يظل على الدوام يلاحق الإنسان والإنسان يلاحقه، شيء ما في الطبيعة البشرية تجعله ينجذب ناحية الجمال، في حالة راشد، هذه الطبيعة تتضاعف، تتكاثر، إلى أن تبلغ حداً مرضِياً.

في هذه الأثناء تبرز مشكلة النسخ، الشبيهة بالأصل، الإنسان يمتلك وجهاً مختلفاً عن البقية، ما يحدث هو انمحاء الفروقات في الشكل بين الناس، حيث هم آخذون في شبه بعضهم بعضاً، راشد بدأ يظهر الشبيهون له، زوجته كذلك تكاثر عدد الذين يشبهونها، من باب المبالغة في التأثير على المتلقي أصبحت الحيوانات تشبه البشر في تصرفاتها، اقتربت كذلك من أشكالها، كأن خريطة الجينات البشرية، الحيوانية امتزجت ببعضها البعض، بدأت في إنتاج أجيال متقاربة من الكائنات؛ حيث الحيوان يشابه الإنسان.

إلى أن يتم اكتشاف شبيهٍ لـ «حضرته» الحاكم الفعلي للبلاد، فتأخذ الإجراءات الأمنية أقصاها، يبدأ اعتقال الناس «النسخ»، وتعذيبهم، وقتلهم، قبل إلزامهم فيما بعد بارتداء قناع لأشكالهم القديمة.

أما حرب الكلب الثانية فقد أتت من المعركة التي نشبت بين المدير راشد، شبيهه الراصد الجوي الساكن معه في البناية نفسها؛ حيث الراصد الجوي أخذ في الشبه براشد يوماً إثر يوم، حتى استحال التفريق بينهما، بعد أن شاهد راشد ذلك أصبح يترصد له إلى أن وقعت المعركة أمام البناية، اشترك فيها عدد كبير من الناس، مضاعفاتها أتت على بقية المقاطعات في البلد، انتشر الناس يقتلون الناس الذين يشبهونهم.

تنتهي الحكاية بالإمساك براشد؛ لأنه أخطأ، ارتدى قناع سائق سيارة الإسعاف الذي قتله؛ لأنه كان يشبهه عند إحدى نقاط التفتيش، أودع السجن «أسرى الأمل 2»، وهناك تم تعذيبه ظناً منهم أنه ليس راشداً، بل الشخص المقتول، تبلغ المأساة ختامها بموت راشد أثناء تعذيبه لتنطوي الفصول، يبرز سؤال يؤرق القارئ: ما الذي يريده الكاتب من روايته؟

نحاول الإجابة عن التساؤل المطروح، عبر الغوص، قراءة الرواية في مستوياتها المتعددة، بدءاً بالفكرة، امتداداتها، وصولاً إلى حالة الغرق في الظلام، ثم الانتقال إلى الشخص الرمزي راشد.

الفكرة / من أين أتت الرواية؟

ليس من السهل الإجابة عن تساؤل كهذا؛ لصعوبة حصر المؤثرات في شخصية الكاتب، من أين استمد أفكاره الأولى، ما التأثيرات التي حدثت لها؟ كيف تغيرت، تطورت بمرور الزمان؟ هي محاولة للمقاربة، ربما تنجح في إلقاء الضوء حول عدد من المفاهيم، الأحداث الجارية، إضافة إلى استشرافها للمستقبل.

فكرة المشابهة، أو وجود المثيل للإنسان لم تأت من فراغ، نجدها في الفلسفة المثالية لأفلاطون، حينما قال بوجود عالم أرقى من عالمنا، يحتوي الأصل، بينما العالم الأرضي ليس إلا صورة من ذلك العالم، الإنسان صورته الفعلية توجد في السماء، هناك بعيداً، ما وجوده الأرضي سوى نسخة من نسخ ذلك الأصل، إذا كان الإنسان نسخة من الصورة الأصل، فإن بقية الكائنات كذلك، ليست سوى نسخ للأصل، الحكاية تضعنا في مفترق طرق، بين مسار خيالي لا يمكن أن يحدث، ومسار حقيقي لا يمكن إلا أن يحدث.

شرارة المشابهة أتت من نظرية المُثل الأفلاطونية، لكن ذلك لا يعني نقل النظرية بحذافيرها إلى أرضية الحكاية، نجد التطوير على النظرية الأفلاطونية في استخدام المشابهة؛ يتمثل في حركية الحياة، حركية الشخصيات، العالم الأرضي ابتعد عن شكله المثالي، بات غارقاً لساعات طوال في ظلام دامس بسبب التغيرات المناخية، الإنسان كذلك لم يعد همه الوحيد القيام بالأفعال الأخلاقية، المحافظة على السلوك المنتهي بالخير، صورتان لا تلتقيان مع نظرية المُثل، لا تتقاطعان معها.

إذا كانت الفكرة الأولى للحكاية نابعة من النظرية الأفلاطونية، فإن الإضافات عليها أتت بعد دراسة، تأمل التاريخ العسكري للبشرية، فهو ليس أكثر من تاريخ للدمار الحاصل في العالم، لا نستطيع إبعاد التأثيرات عن بعضها، العالم سلسلة طويلة من التغيرات، انتهت إلى واقعنا الحالي، ليبرز السؤال الأهم: وماذا بعد؟

يتولى الكاتب الإجابة عن السؤال عبر سرد أحداث روايته التي تدور في المستقبل كنبوءة آتية من الغيب، فما حدث في الماضي سيتم تكراره تالياً، في أزمنة متقدمة، الإنسان هو الإنسان، يظل سلوكه، تفكيره، أنانيته، أمراضه، لن يتغير، مرور الزمان لا يعني ولادة إنسان جديد، يحمل في داخله بذرة الاختلاف، عن الإنسان القديم.

هنا ننتقل إلى مستوى أعمق من الخطاب داخل الحكاية؛ حيث المشابهة في الشكل تستدعي المشابهة في الأفكار، «أنا» الإنسان لا تبحث عن شبيه لها في الشكل فقط، بل تبحث عن شبيه لها في الأفكار، الاعتقادات، حينما يتجاوز الإنسان أنانيته لن يجد شبيهاً واحداً يماثله، بل سيجد العشرات، ربما المئات من الذين يشابهونه، حيث تقع المشكلة الكبرى، يُطرح السؤال القوي: كيف يعرف الإنسان نفسه في هذا الخضم المتلاطم من التشابهات؟

تقدم الحكاية فكرة التشابه على أنها الثيمة المركزية في البناء الروائي، لكنها تضيف لها نقيضها، تضيف فكرة الاختلاف بين الأفراد، إذا كان لكل إنسان استقلاليته الفكرية، انتماؤه التراثي، فإن هذا الاستقلال أو الانتماء يتحول إلى عدو، يبحث دوماً عن الشبيه له في الأفكار، الاعتقادات، أكثر من بحثه عن الشبيه في الشكل، الصورة، وهو ما نجده في العالم اليوم، حيث الملابس، أدوات التجميل، عمليات تغيير الشكل، التي تدفع إلى المشابهة أكثر فأكثر.

يطرح الكاتب فكرة المشابهة على أساس الاختلاف، أن تتشابه معي في الصورة لا يعني ذلك أننا ننتمي إلى الدائرة نفسها، أو أن نتوافق على كل شيء، بل يعني أننا لم نعد ننظر سوى بالعين نفسها، أفكارنا واحدة، سلوكنا واحد، تصرفاتنا واحدة، سواء اختلفت أشكالنا أو اتفقت، العالم يسير إلى هاته النهاية، إلى الانصهار التام في الشكل والمحتوى.

سؤال / ما الذي يريده البشر؟

ينطرح السؤال في الرواية بأكثر من صيغة، أحياناً يأتي مباشراً، أخرى يأتي موارباً عبر أحداثها التي يمثلها راشد، لكننا لا نملك إلا أن نرفع القبعة لهذا الطرح، الذي يتجاوز الرواية ليكون سؤالاً ثقافياً عالمياً بامتياز؛ فما الذي يريده البشر؟

لا يبحث الإنسان عن مثيله في الشكل، ففصول الرواية، دمويتها الحارقة تصيب بالأذى، الموت، جميع الذين تشابهوا مع آخرين، بمن فيهم راشد نفسه، الذي ظل إلى نهايتها يعتقد أنه الأصل، لكن المفاجأة باغتته، ليصبح سجيناً؛ بعد اتهامه بانتحال صورة السائق.

الإنسان يبحث عن المختلف في الشكل، الذي لا يشبهه في شيء، يبحث عن ذلك البعيد؛ لأنه الضمانة الوحيدة لوجوده، كيانه، كلما أغرق في الاقتراب منه، اكتشف مقدار التشابه بينهما، اللعنة تحل في هذا الموضع، بعد اكتشاف التطابق التام، بين نفسه، بين من يجاورونه، أو يقتربون منه.

قيمة الاختلاف في الشكل يعطيها الكاتب دفعة عالية، يريدنا أن ننظر إلى أنفسنا كاختلاف عن الآخر، لسنا نشبهه في شيء، إنما في الناحية الثانية، يضعنا أمام امتحان عسير، حينما يؤكد أن الاختلاف في الشكل لا يعني هوية جديدة، لا يحمل أفكاراً مختلفة، إنه فقط اختلاف في الشكل، المشكلة في الداخل، في محتوى الإنسان.

يشن هجوماً ضارياً على الإنسان من الداخل، حينما يتماثل مع الآخرين، يصبح نسخة مكررة عن أفكارهم، حرب الكلب الثانية حدثت بسبب التشابه بين البشر، في الشكل، كانت هذه مدعاة سخرية، تندر من القارئ؛ لأنها ليست حقيقة علمية يمكن أن تثبت في يوم من الأيام، لكن ما يمكن أن يحدث؛ هو أن تختفي القيود الفكرية من أذهان الناس، فيتحولون إلى مشابهين لبعضهم في الأفكار، الاعتقادات، هنا تحدث المصيبة الكبرى، بل لا يصبح للشكل أهمية تذكر.

قتل الشبيه، أو النسخة الأخرى، تطرحه الرواية بقوة في حرب الكلب الثانية، معها أيضاً، يأتي تأكيد أن المختلف معي في الأفكار، سوف يستمر في ممارسة حياته، وإن كانت بطريقة عسيرة، تتحول معركة النسخ، التخلص منها إلى معركة خطاب، بين المختلف، المؤتلف، صاحب النفوذ، السيطرة، يحاول الإمساك بالأفكار، تطويعها، إقناع الناس بها، إلى أن يصبح الجميع حاملاً، مدافعاً عنها، المختلف هنا يتم التخلص منه، لكن ذلك ليس الذي يحدث دائماً، ثمة فتحات، ثقوب في الرواية تنفذ منها، ذلك المختلف سيظل موجوداً، ستكون له استقلاليته عن سلطة «القلعة»، سطوتها بعد اختفاء الشكل النظامي للدولة، خروجه من التقليدية إلى السيطرة الإلكترونية.

ثمة صراع بين المؤسسة العسكرية، الثقافية، بين الإنسان، المؤسسة تريد للإنسان أن يكون مختلفاً في الشكل عن الآخرين، لكنها تريده أن يكون حاملاً للأفكار نفسها، الاعتقادات، أما الإنسان؛ فيريد أن يكون شبيهاً في الشكل بالآخرين، لكنه يريد لأفكاره، اعتقاداته أن تختلف عنهم، صراع أبدي بين السلطة، الفرد، لا يقدم الكاتب نهاية له، ربما لأنه لا ينتهي، سيظل موجوداً طالما وجد النظام بشكله الحالي السلطوي.

الإنسان لا يتغير

تطرح الحكاية مشكلة أزلية تتعلق بالإنسان؛ تلك التي يمكن الإشارة إليها بحبه للتملك، البحث عن الزوجة الجميلة مطلب شخصي، راشد ليس أكثر من مثال لهذا الإنسان الذي يريد الحصول على الجمال، امتلاكه، إبقائه خاصاً به فقط، لا يشاركه أحد، بل كلما شاهد جمالاً فائقاً أراد امتلاكه، الاستحواذ عليه.

هنا نضع أيدينا على المشكلة، الإنسان عبر مر العصور، وصولاً إلى المستقبل التخيلي كما يصفه الكاتب، ستظل أزمة الإنسان في الاستحواذ على الجمال، السيطرة عليه، شأناً خاصاً به، لن يزول، ليس أدل على ذلك، من سفره إلى «هناك»، إجرائه عملية لتغيير شكل سكرتيرته، لتشبه، بل تطابق زوجته، إنه البحث الدائم عن الجمال، في مجتمع العفونة، القذارة، الأوساخ المنتشرة، الحل المثالي ينصب على الاحتفاظ بالجمال، امتلاكه.

تغيير شكل السكرتيرة لتصبح الشبيه لزوجته، ليس نابعاً من حبه لهاته الزوجة، بل هناك ما هو أكثر، حيث الإنسان لا يتغير في غرائزه، فإذا كانت أفكاره من الممكن أن تتغير، فإن تغيير الغرائز أصعب، أعمق، هنا ينتقل الكاتب إلى مرحلة مختلفة، بعيدة في الخطاب الإنساني، ليس الشبيه والمختلف في الشكل، الأفكار فقط، بل في الغريزة أيضاً، وهو ما لم ينجح الكاتب في إخراجه إلى العلن، أعلن عن المشكلة، لكنه لم يجد لها حلاً.

ربما الشبيه في الشكل حله التخلص منه، ربما، ربما الشبيه في الأفكار، الاعتقادات يتم الاحتفاء به، ربما، إنما ذلك الإنسان الغريزي، صاحب الشهوة الصاهلة، التي تحمحم كلما مر الجمال إزاءها، لم تتجه إليه الحكاية، لم تناقشه، بل اعتبرته شيئاً طبيعياً في الإنسان، حقاً من حقوقه، تظل فكرة مطروحة من الممكن أن نتفق أو نختلف مع الكاتب فيها، إلا أننا نحاول إبرازها؛ لأنها تنطرح في الرواية تأخذنا معها في أبعادها.

الإنسان السابق لا يختلف عن الإنسان المستقبلي في غرائزه، تطرحها الحكاية كأمر مسلّم به لا تناقشه، لعل هموم الرواية أكبر من هذا الهم، هو كذلك، لعله أيضاً، الحياة في سيرها الطبيعي تُمارس بهاتِه الطريقة، الاحتمالات على مصراعيها، الأبواب مفتوحة أمام تعدد القراءات، التأويلات، لن نقف أمامها، مهمتنا تقتضي إبرازها، هذا ما حدث.

الشخصية الكاريزمية

تُطرح في الرواية مسألة الشخصية الثابتة، ذات المبادئ، التي لا يمكن أن تحيد عن خطها، تناقشها، تبرزها، تلقي بظلالها على الآخرين، بل تتجاوز ذلك إلى محاولة التأثر بها، استلهامها، إنها الشخصية المفضلة لدى الكاتب، الذي ظل يرسمها في أكثر من رواية من رواياته، ليست رواية حرب الكلب الثانية إلا تنويعاً في صورة تلك الشخصية، أما وجودها فهو سابق عليها.

نجدها برواية «عو» في شخصية الصحفي الذي يلمح التشابه بينه وبين الكلب المقيد، رغم كونه لا يحمل قيداً ظاهراً، لكن القيود تملأ داخله، في أفكاره كثير منها، يظن أنه تخلص منها إلى الأبد، الحقيقة أنها تعيش معه، لا يشاهدها، يظن نفسه حرة تفعل ما تريد، العكس تماماً هو ما يحدث.

الشخصية الكاريزمية ذات المبادئ الثابتة هنالك دوماً من يستغلها، يستغفلها، فإذا كان الصحفي واقعاً في قبضة الحاكم الفعلي في البلاد، خاضعاً لسلطته، فهو يكتب؛ لأن الحاكم يريد منه ذلك، أي محاولة منه للخروج عن الطريق المرسوم له، سوف تواجه بحزم، شدة.

أما في رواية «زمن الخيول البيضاء»؛ فالشخصيات الكاريزمية هي الحاج محمود، ابنه الحاج خالد، بدرجة أقل ابنه الحاج سالم، الثلاثة يمتلكون شخصية مستقلة في أفكارها، اعتقاداتها، يؤثرون في الآخرين، يجعلون حولهم كثيراً من المتماثلين، لكنهم أيضاً يتعرضون للاستغلال، الاستغفال من الدير، الرهبان الذين أتوا، كأنهم يعيشون الهامش، عوض الفاعلية في الحياة.

في رواية «حرب الكلب الثانية» نشاهد الشخصية الكاريزمية متمثلة في شخص راشد، الذي يدير الأحداث، يربط جميع الخيوط، لكنه يكون واقعاً تحت تأثير الضابط، المدير العام، هما من يتحكمان به، ينزلان أشد العقاب بأفكاره حينما تختلف عن رغباتهما، هذا هو سبب توتره الدائم، اضطرابه المستمر، كلما استمرت الحكاية، شعرنا به يشبههما أكثر فأكثر.

إلى أن تنتهي الحكاية على يديهما، على يد الضابط تحديداً، شقيق زوجته، حيث يغرق راشد في دمائه، يموت في غرفة التعذيب، حيث ظُن أنه شخص آخر، لا تربطه به صلة■