الترجمة ومقاومة التبعية

كان من الطبيعى مع ازدهار حركة الترجمة حول العالم كله، والنظر إليها بوصفها قاطرة التقدم التي تقود الأمم إلى الأمام في معاركها ضد التخلف، وتحقيق أهداف التنمية، اتساقًا مع المتغيرات الكثيرة التي جعلت من الكرة الأرضية قرية كونية صغيرة، أن تزدهر عملية الترجمة وتتعدد معارفها واتجاهات البحث العلمي فيها، خصوصًا فيما يتصل بعلاقة العالم المتقدم بالعالم المتخلف، وصعود صوت العالم الذي كان غارقًا في التبعية ليؤكد حضوره الصاعد في مسار الاستقلال والتحرر من التبعية والاستغلال في آن.

لذلك ظهر تيار ما نسميه بـ «خطاب ما بعد الاستعمار» أو «خطاب نقض الكولونيالية» الذي بدأ يعبر عن نفسه في حواضر الامبراطوريات القديمة أولًا، معبرًا عن صوت تحرري جديد لأبناء العالم الثالث الذين تعلموا وعاشوا في عواصم العالم الأول، وأتقنوا علومه كي يستغلوها في الكتابة ضد مركزيته، وفرض هيمنته على الشعوب المستعمرة التي ظل العالم الاستعماري (الكولونيالي) يمارس هيمنته عليها قديمًا، سواء بصفته الاستعمارية الاستيطانية القديمة (الكولونيالية)، أو بصفته الاستعمارية الجديدة (الإمبريالية) التي تبدأ من الاقتصاد وتنتهي به، مؤكدة نوعًا من السيطرة التي تهدف إلى تأكيد سطوتها أو سُلطتها الاقتصادية بوسائل أكثر نعومة ومراوغة من الوسائل المباشرة للاستعمار الاستيطاني القديم.

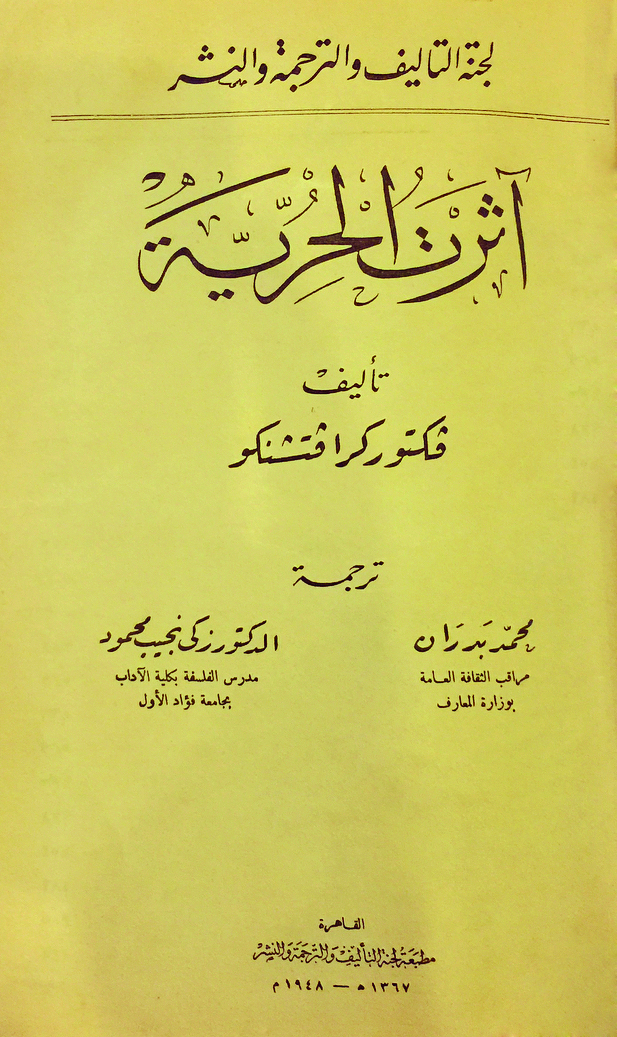

وأعتقد أن «خطاب ما بعد الكولونيالية» أو «خطاب نقض الاستعمار» قد شكَّل تيارًا قويًّا في الدراسات الإنسانية بوجه عام ومنها علوم الترجمة بوجه خاص، ولذلك أخذنا نسمع عن تمرد ثقافة التابع أو دراساته المصاغة ضد هيمنة المركز «الإمبراطورية» القديمة أو ضد الاستغلال الناعم للإمبريالية التي تتسلل بأصابعها الناعمة من خلال أخطبوط العولمة. ولذلك كان من الطبيعي أن يفرض هذا الاتجاه التحرري الجديد لخطاب ما بعد الاستعمار أو نقض الخطاب الكولونيالي والإمبريالي على السواء، ويفرض نفسه حتى على دراسات الترجمة نظريًّا وعمليًّا في دراسات عديدة نشرها المركز القومي للترجمة في القاهرة، كما نشرتها دور نشر أخرى على امتداد الوطن العربي كله. وهي دراسات ساعدتنا على أن نعاود النظر فيما كان يبهرنا ويخايلنا ويؤدلجنا دون أن ننتبه أو نعي كل الوعي ما ينطوي عليه من تخييلات أيديولوجـية تسهم في تزييف وعينا وتهدف إلى إبقائنا في مدى التبعية والاستغلال، مستسلمين إلى وعي مؤدلج لا يجعلنا نعي الأخطار التي تنطوي عليها بعض الأعمال المترجمة إلى اللغة العربية. وأول الأمثلة التي أريد أن أضربها على ذلك في مجال الترجمة، هو كتاب «آثرت الحرية»، تأليف فكتور كرافـتشنكو الروسي المنشق على ستالين، وترجمة عَلَمين بارزين من قُدامى المترجمين، هما المرحوم محمد بدران مراقب الثقافة العامة بوزارة المعارف العمومية، والمرحوم الدكتور زكي نجيب محمود، وكان وقتها مدرسًا للفلسفة بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول. وقد صدر هذا الكتاب عن لجنة التأليف والترجمة والنشر عام 1367 هجرية الموافق 1948 ميلادية.

دعاية منظمة

وقد وقع الكتاب في يدي نتيجة الدعاية المنظمة له، بوصفه صوت الحرية الصاعد الذي اقترن بوجود العالم الحر الجديد الذي كانت تمثله الولايات المتحدة في منتصف الخمسينيات، خصوصًا بعد أن حققت سمعة متميزة في العالم العربي كله، بوصفها مدافعة عن حريات الشعوب والدول النامية، تحديدًا بعد أن ساندت دفاع الشعب المصري عن أرضه واستقلاله إزاء الهجمة الغادرة للعدوان الثلاثي الذي اشتركت فيه إسرائيل مع كل من إنجلترا وفرنسا، وكلتاهما كانت من الامبراطوريات الاستعمارية الاستيطانية (الكولونيالية) التي كانت قد تساقطت أسنانها، وتخلت عن نفوذها تدريجيًّا للعالم (الإمبريالي) الجديد الذي أخذت تمثله الولايات المتحدة التي أسهمت بدورها في القضاء على العصر الكولونيالي القديم ووراثته، على نحو ما صور ذلك الكاتب عبدالرحمن منيف في روايته الرائعة «سباق المسافات الطويلة».

وقد فاجأني العنوان الذي تعلقت به في عام 1958 على وجه التقريب، وبُهِت به، خصوصًا أن عنوان «آثرت الحرية» يعتمد على اختيار الفعل «آثر» وليس «اختار» المعتاد، فالفعل «آثر» في اللغة العربية له عبق ديني يردنا إلى معان ترتبط بنقل الأحاديث النبوية المأثورة من قرن إلى قرن، ومنه «علم الأثر» التي تجمع على آثار السنة المرتبطة بالحديث النبوي. و«علم الآثار» عند المسلمين كـ «علم التقليد» عند المسيحيين، وارتباط الفعل «آثر» بالإيثار يؤدي معنى الكرم وتفضيل الآخرين على النفس، وذلك في دوائر دلالية غير بعيدة عن المآثر وهي المكارم المتوارثة. كما يؤدي الفعل معنى عدم نسيان الآخرين وتفضيلهم على النفس. ويرتبط «الأثر» بالمأثرة التي تجمع على «مآثر»، وهي الأفعال الحميدة التي تترك أثرًا طيبًا، وكلها معانٍ ودلالات لا تتباعد كثيرًا عن معنى الآية الكريمة: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} (سورة الحشر: الآية رقم 9).

كل هذه الدلالات الإيجابية شدتني إلى الكتاب الذي «آثر» صاحبه الحرية على العبودية، فاختار أن يترك النظام الستاليني الذي كان ينتمي إليه، وعمل فيه رئيسًا لقسم الذخائر في مجلس وزراء الجمهورية الاشتراكية السوفـييتية المتحدة، وكان في الوقت نفسه عضوًا بارزًا في الحزب الشيوعي الروسي. وقد أوفدته حكومة ستالين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفه أحد أفراد بعثة المشتريات الروسية. وهناك أعلن انشقاقه عن الحزب الشيوعي الروسي ومعارضته للنظام الستاليني، وكان ذلك في أبريل 1944، في بيان طويل نشرته جريدة «نيويورك تايمز»، وأخذ فـكتور كرافـتشنكو يُعد هذا الكتاب، الذي هو نوع من السيرة الذاتية، وهو ينتقل من مدينة إلى أخرى في الولايات المتحدة، ويتسمى بأسماء مستعارة خوفًا من أن تطوله يد المخابرات الستالينية بعد أن وصلته تهديدات عديدة.

ويحكي الكتاب قصة حياته بالتفصيل، منذ ولادته وطفولته وعلاقته بالحزب الشيوعي، ثم دخوله إلى الجامعة وتخصصه في الهندسة وتخرجه من الجامعة والعمل في الحكومة السوفـييتية، وترقيه في مناصبها العامة إلى أن وصل إلى منصبه الكبير مع قرب اندلاع الحرب العالمية الثانية. ويختم الكتاب بتفاصيل سفره ممثلًا للحكومة السوفييتية في الولايات المتحدة وانشقاقه، بخروجه على النظام الستاليني وإدانته لهذا النظام باللجوء إلى النظام السياسي الليبرالي للولايات المتحدة التي كانت قد أصبحت راعية للحريات وزعيمة للعالم الحر كله على امتداد الكرة الأرضية. وقد صدر الكتاب بترجمة رائعة إلى اللغة العربية، واختيار لعنوان جذاب يثير في الذاكرة الثقافية لقارئه إيحاءات عديدة تؤكد معاني الحرية وإنكار الذات والتضحية من أجل الآخرين. وأظن أن هذا هو السبب الذي جعل المترجمينِ يختاران للعنوان كلمتي «آثرتُ الحرية» في صيغة لغوية تؤثر في القارئ وتثير في مخيلته تداعيات عديدة لا تخلو من لمسة دينية. وطبيعي أن يهتم الكتاب بعرض التطرف الدكتاتوري في النظام الستاليني، وأحوال العمال البائسة في المصانع التي كانت تعمل طبقًا للأهداف الشيوعية، وتسخير هؤلاء العمال «البروليتاريا» تحت قيود الانضباط الأمني البشع التي أصبحت سمة بارزة من سمات تسلط النظام الستاليني، ذلك النظام الذي أصبح رمزًا للقسوة الوحشية ابتداء من فرض الطاعة العمياء، والتخلي عن كل القيم والمبادئ الفردية في سبيل ترسيخ السُّلطة، مرورًا بالفساد المالي والسياسي والأخلاقي الذي كانت تحظى به الصفوة الحاكمة، في ظل المجاعات التي انتشرت في أوائل الثلاثينيات في روسيا الستالينية التي فرضت على العمال والروس حياة الذل وشظف العيش مقابل حياة البذخ والرفاهية التي كانت تتمتع بها الطبقات السياسية العليا، حتى في ظل ظروف الحرب مع ألمانيا، التي انتهت بانتصار الحلفاء على النازية.

وقد أثار الكتاب وقتها إعجابي بالعالم الحر، وجعلني متطلعًا إليه، عنيفًا في رفض كل ما ينتقص من شأن الحرية أو يهددها كما لو كانت هذه الحرية شيئًا مقدسًا لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنها أو يشكك فيها. هكذا أصبح العالم منقسمًا في وعيي إلى عالمينِ متضادينِ، أوثر أولهما على ثانيهما، وأنفر من ثانيهما بالقياس إلى أولهما. وكان العالم الأول هو العالم الأمريكي الذي أصبح جنة في ناظري، مقترنًا بالحرية الكاملة والكرامة الإنسانية التي لا تشوبها شائبة، مقابل العالم الثاني الفج الممتلئ بالظلم والقسوة والاستبداد، وهو العالم الذي يقوده ستالين الرهيب. وقد زاد من جمال العالم الأول في وعيي في هذه السن المبكرة ما قام به رئيس الولايات المتحدة عام 1956 بالوقوف إلى جانب مصر وإدانته العدوان الثلاثي عليها، ومن ثم المساعدة في إفشال هذا العدوان الذي أكد الحضور القومي لزعامة عبدالناصر في وجداني.

تناقضات

الطريف أنني عندما أستعيد هذه الذكريات الآن، وبعد أن قرأتُ ما قرأتُ عن نقد ما بعد الكولونيالية، أو نقض الخطاب الاستعماري، وجدت أن كتاب «آثرتُ الحرية» لم يكن سوى دعاية استعمارية من النظام العالمي الجديد للإمبريالية الصاعدة التي كانت تقودها الولايات المتحدة لوراثة الاستعمار القديم (كل امبراطوريات الاستعمار الاستيطاني) كي تحل محلها، وتبدأ هي- أي الولايات المتحدة- ممارسة نفوذها الواسع الذي يفرض هيمنته على ثروات العالم الثالث الذي تنتمي إليه منطقتنا العربية. وعندئذ أخذتُ أُعاود النظر في سيرة كرافـتشنكو القديمة التي حققت أعلى المبيعات أثناء وجوده في نيويورك، وأتذكر التناقضات التي انطوى عليها الكتاب، فصاحبه كان عضوًا من أعضاء السلطة الستالينية التي قامت بكل الأعمال الاستبدادية التي كان من نتيجتها الحشود الجائعة في «أوكرانيا» التي كرهها النظام الستاليني الذي كان كرافـتشنكو عضوًا فيه، ومتمتعًا بمباهجه ومشاركًا في مفاسده. وقد لقي الرجل جزاءه على ما قدمت يداه عندما واجه القضية التي طارده فيها خصومه المدعين بالحق المدني من السوفـييت في باريس، واستدعوا زوجه للشهادة ضده. ورغم أن كرافـتشنكو قد كسب القضية، إلا أنه ظل قلقًا ومتوجسًا من ارتفاع صوت حملة «ماكارثي» المضادة للشيوعية داخل الولايات المتحدة، والتي أخذت تحوم حوله. والأكثر طرافة أن السيد كرافـتشنكو قد ألحق بكتابه «آثرتُ الحرية» كتابًا جديدًا بعنوان «آثرتُ العدل»، وهو كتاب كان يتطلع فيه إلى أسلوب جديد من الإنتاج المنظم، أقل استغلالًا وتحقيقًا للعدالة. وهو الأمر الذي قاده إلى ترك الولايات المتحدة والذهاب إلى بوليـفيا، حيث شرع في تخصيص أمواله كلها في تنظيم الفلاحين الفقراء في جمعيات جديدة، ولكنه لم ينجح في تحقيق حلمه عن العدل، فانسحب وانتهى إلى ما وصفه المفكر السلوفـيني سلافـوي جيـجيك بالنهاية البائسة التي دفعته إلى أن يطلق النار على نفسه في منزله بـ «نيويورك». وكان انتحاره - فيما يصفه جيـجيك - نتيجة يأسه، وليس نتيجة ابتزاز المخابرات الروسية له، الأمر الذي يؤكد أن فضحه لكوارث النظام الستاليني كان فعلًا أصليًّا ومعارضًا حقيقيًّا ضد الظلم لواحد من الباحثين عن العدل.

شباك التبعية

لكن المؤكد أن ترجمة كتابه «آثرتُ الحرية» الذي كتبه بالإنجليزية أولًا - في ذلك الزمن البعيد، وبرعاية مؤسسة فرنكلين إن لم تخني الذاكرة- وترجمه محمد بدران وزكي نجيب محمود، كان فعلًا من أفعال المقاومة فيما يقول جـيجك، لكن الولايات المتحدة استخدمت هذا الكتاب بوصفه فعلًا من أفعال الدعاية لها، وذلك لتجميل صورتها في أعين أبناء العالم الذي كانت ترثه عن الامبراطوريات القديمة كي تهيمن على ثرواته الطبيعية- بما فيها النفط - وتمارس عليه عولمتها التي كانت - ولا تزال - فعلًا من أفعال الهيمنة الناعمة بواسطة الاقتصاد، لإبقاء الدول التابعة داخل إطار التبعية والهيمنة الاقتصادية، وذلك بواسطة قوى ناعمة تقوم بعمليات تخييل لإبقاء التابع أو التابعين تحت هيمنة قوى كبرى حديثة ورثت الامبراطوريات الاستعمارية الاستيطانية التي ذهب عهدها إلى غير رجعة، وقامت على أنقاضها اقتصاديات العولمة والشركات متعددة الجنسية والعابرة للقارات. هذا هو النموذج الأول الذي تقوم به الترجمة أحيانًا من عمليات أدلجة، هي نوع من التخييل الذي يُبقي التابع في شِباك التبعية.

أما المثال الثاني الذي أذكره جيدًا والذي وقعتُ - أنا شخصيًّا - تحت سحره طويلًا، فهو رواية الكاتبة مارجريت لاندن (1903-1993) وهي كاتبة أمريكية، أصدرت رواية عنوانها «آنا وملك سيام». وقد تحولت الرواية إلى نص مسرحي غنائي كتبه أوسكار هامرستاين، وتحول النص المسرحي إلى فيلم أمريكي غنائي بالغ الشهرة بعنوان «الملك وآنا»، من بطولة يول براينر الذي قام بدور الملك Mongkut ملك سيام، وديبورا كير بدور المُدرّسة البريطانية «آنا ليون أوينز» ومن إخراج والتر لانج. وكان الفيلم من إنتاج شركة فوكس للقرن العشرين، وحصل على نجاح جماهيري ساحق، ونال عنه براينر جائزة الأوسكار عن أحسن ممثل عن دوره في الفيلم، ونالت كير جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم عن السيدة آنا ليون أوينز، الأرملة البريطانية التي تصل إلى بانكوك مع ابنها لويس خلال الستينيات من القرن التاسع عشر، تنفيذًا لعقد وقعته للعمل مُدرِّسة لغة إنجليزية لأبناء ملك سيام (تايلاند)، ولكنها تفاجأ عند وصولها بأنها لم تحصل على بيت مستقل خارج القصر كما اتُّفِق عليه فى العقد، فهددت بفسخه لتعود أدراجها إلى بريطانيا. لكنها تقع في حب أبناء الملك الصغار جميعًا الذين بهروها بجمال استقبالهم لها، فتُقرر البقاء وتأخذ في التدريس لولي العهد. وتتعاقب أحداث كثيرة تنتهي بوقوعها في حب الملك الذي يقرر التنازل في النهاية عن عرشه لابنه الذي أصبح قادرًا على الحكم نتيجة ما علمته إياه المعلمة الإنجليزية التي لقنته ثقافة بلدها والكثير من أسرار نظامها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بوصفها أقدم الامبراطوريات الاستعمارية.

ولا أزال أذكر انبهاري الشديد بهذا الفيلم فى عرضه الأول، وانبهاري من خلاله بالرواية الأصلية التي نشرتها الروائية البريطانية مارجريت لاندن، وقد ظللتُ أسير سحر هذا الفيلم كثيرًا، خصوصًا أداء يول براينر وجسده الممشوق، وحركات يده ووجهه المعبرة، مع رأسه الحليق، وثياب الملك الباهرة، في موازاة جمال ديبورا كير وفتنتها ورشاقتها. وكان لقاء الشرق ممثلًا في ملك سيام والغرب ممثلًا في الأرملة المعلمة البريطانية باهراً، وقصة الحب الرومانسية، دخلت قلبي المراهق الذي كنته يوم أن رأيت هذا الفيلم سنة 1958 في مدينة المحلة الكبرى. وظل سحر الفيلم في وجداني راسخًا إلى أن بدأت أتعلم النقد ومذاهبه، وأقرأ كتاب إدوارد سعيد عن الاستشراق، واختلفت رؤيتي النقدية في معالجة الأدب، ووضعتُ مسلماتي النقدية موضع المساءلة.

خطاب استشراقي

وشاءت المصادفة أن أرى فيلمي القديم معروضًا على شاشة التلفزيون، ويا للصدمة التي شعرتُ بها، فقد اكتشفتُ أن الفيلم ليس سوى خطاب استشراقي عن الشرق العجيب والغريب، وأن هذا الخطاب ينطوي على تخييل استعماري يؤكد سمو الاستعمار الأوربي الذي يذهب إلى الشرق المتخلف متمثلًا في المُعلِّمة التي مهمتها أن ترتقي بعقل الملك الذي يأبى له عناده أن يفارق تخلفه، ويظل محافظًا على التقاليد الجامدة التى ورثها، والكارهة للتحديث، فيضطر إلى ترك مُلكه في النهاية إلى ابنه الذي نجح في تمثل دروس المعلمة، تلك التي لم تكن سوى مجاز مرسل لحضور الامبراطورية البريطانية القديمة بكل ما كان لها من سحر وتخييل جاذب لأبناء الشرق القديم الذين لا ترضى لهم الإمبراطورية إلا الاتباع والتبعية الكاملة. ولهذا ينتهي الفيلم الذي هو تعبير إبداعي عن صعود الإمبراطورية إلى ذروة الهيمنة على العالم الشرقي القديم، والعمل على إبقائه في أَسر التبعية بتخييلات أيديولوجـية براقة، توهمه بأن رمز الامبراطورية هو الأعلى، وأن مكانته بالقياس إليها هي الأدنى، وأن العلاقة بين الأدنى والأعلى ستظل علاقة تبعية واتباع دائمة، وذلك بألوان من المخادعة والمخايلة التي هي نوع من الأدلجة التي تُبقى – تخييليًّا- علاقة التبعية الكاملة بين التابع والمتبوع في وعي التابع. وهي علاقة لابد أن تنتهي بموت الأب الذي لم يتخلص من جذوره التراثية بعد، فتزيحه من الصورة رمزيًّا بوسائل مخايلة أيديولوجـية، حيث يخلو المُلك لابنه الذي تمت أدلجته بالكامل، فصار تابعًا مخلصًا للامبراطورية، أو واقعًا في مجازها المغوِي الذي اتخذ سَمْت المعلمة «آنا» التي جذبته إليها بسحرها، وبمعارفها التي جعلت منه غرسًا لها، ومدينًا لها بالنضج والحياة والمُلك في آن. وهكذا تتم لعبة التخييل، ويمارس خطاب الاستشراق غوايته الأيديولوجية، فيديم على القامع قمعه وعلى المقموع تبعيته، ويبرر قوة الإمبراطورية التي تغدو مركزًا للقوة التي يمارسها القامع (الاستعمار) على المقموع (البلدان الواقعة تحت سطوة هذا القامع)، أو الشرق الذي يُبقيه خطاب الاستشراق على ما هو عليه من تبعية وخضوع لسلطة الاستعمار الذي يخترع مجازات هي نوع من الأدلجة وممارسة القوة على المقموع كي يتخدر وعيه ويظل أسيرًا لهذا النوع من الخطاب الذي هو ممارسة للقوة من فاعله، وممارسة للاستجابة المُذعِنة من المفعول به في فعل الخطاب بما يدين اقتناع المقموع بفعل القامع الواقع عليه، فلا يرى فيه قمعًا، وإنما يرى فيه فضلًا وتفضلًا وتعليمًا لأساليب الرقي والتقدم.

وهذا هو سر الحيلة الكامنة في التخييل، أو عملية الأدلجة التي ينطوي عليها خطاب الاستعمار الذي لا يمكن في النهاية وبحتمية تطور الوعي في الذات الوطنية إلا أن ينقض وأن يرد المقموع على القامع حيله التخييلية بنقض أدلجته، ومن ثم تحطيم الخطاب بنقيضه الذي يعني الانتقــال من وعي التبعية والاتباع إلى وعي التحرر من الاستعــــمار ولوازمـــــه القديمة والجديدة.

وأظن أن هذا المعنى الذي قصد إليه أحد أعلام «خطاب نقض الكولونيالية» عندما جعل عنوان كتابه «الامبراطورية ترد بالكتابة». وهو كتاب يشير إلى أن ضحايا الكولونيالية القديمة يردون عليها (Fire back) بالكتابة التي تفضح خطابها وما ينطوي عليه من تخييل أيديولوجي، وذلك على نحو يجعل من التبعية السياسية والاقتصادية اتّباعًا فكريًّا وأدبيًّا في آن ■