السقوط وكونية الجمال من أفلاطون إلى الفن المعاصر

يبدو واضحاً أن الجمال يمكن أن يكون جمال الوجه والجسد، وجمال الطبيعة والعمل الفني، سواء كان هذا الجمال محضاً وكاملاً، أو جمالاً متآكلاً بفعل الزمن. لكن في ما وراء النموذج المجرد أو الكلاسيكي، أليس ثمة مائة نموذج من الجمال المتنوع وحتى المتناقض؟ والأسوأ من ذلك، مع الانفجار الكوني للفن المعاصر، أصبح الجمال محتقراً، ومفرغاً ومزدرى. هل هذا يعني أنه يجب علينا شطب الجمال من قاموسنا، وأن نشجب الادعاء الأفلاطوني والكوني عن الجمال؟

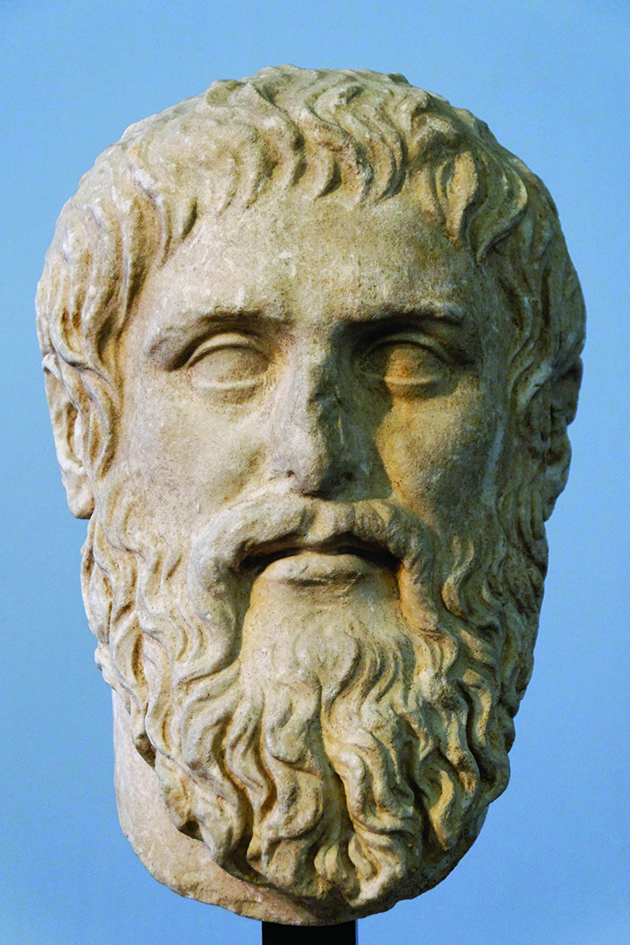

تبدو الحالة مفهومة مع أفلاطون: الجمال، والخير والحق، هي قيم متعادلة، والجمال في حد ذاته هو بالتالي جمال أخلاقي. على هذا الجانب وفي ما وراء الإنساني، مثل الرياضيات، الجمال أبدي وكوني، قوته في الإقناع لا تقاوم: «الإنسان، على الأقل، ذلك الجميل، يا هيبياس، مثل الديكورات واللوحات الفنية أو المنحوتات، التي تسحر أعيننا عندما تكون جميلة، الجمال هو ذلك الشيء الذي يسحرنا عند سماعه أو رؤيته». هذا إلى جانب روعة الكون، الذي منه نشأت مستحضرات التجميل الحديثة، وفي ما وراء مجالاته السماوية حيث الجوهر غير المحسوس للجمال، مثل «الكائن» لا يمكن تأمله إلا بواسطة العقل، قائد الروح.

الإلهام الأفلاطوني

عندما قام ألبرتي، على حساب المحاكاة، بتفضيل الجمال، فإن الإلهام الأفلاطوني الجديد وعبادة الذهب غذّت عصر النهضة. وبالتالي، فإن قراءة أفلوطين أساسية، بفضله لا ينفصل عالم الأفكار عن المرئي. ومع ذلك، في تصور أفلوطين، تجد موضوعانية الجمال نفسها متعارضة مع بعدها الروحي: لا يكفي الشكل من دون زهد العين الداخلية التي ترى «هذا الجمال للروح الطيبة». يحثنا أفلوطين: «لا تتوقف عن نحت تمثالك الخاص بك، حتى يتجلى التوهج الإلهي»، ليصبح نوراً فياضاً (...) ويصبح كل كائن جميلا إذا أراد أن يتأمل الجمال الإلهي. الجمال كامن في المعقول». بالنسبة للروح، فإن البشاعة التي تدنسها، وتجعلها نجسة وتمزجها مع الكثير من الشرور هي نقيض الموضوع تماماً. هذا هو السبب الذي جعل أمبرتو إيكو عندما واتاه الحظ يكرس مجلدين موسوعيين متعارضين، ومع ذلك مرتبطين بـ «تاريخ الجمال» و«تاريخ البشاعة».

في التقليد الأفلاطوني للجمال والخير، واصل آدم سميث في القرن الثامن عشر الثناء على «الجمال المرتبط بالحكومة المدنية بسبب فائدتها». وذلك في عمله «نظرية المشاعر الأخلاقية»، الشيء الذي أتاح لنا التساؤل: هل الجمال كائن في الأشياء، أم أنه ليس سوى شعور أخلاقي؟ هذا ما يجيب عنه كانط، الذي - بالنسبة له - يعتبر الخاصية الوحيدة الحقيقية للجمال هي الشعور الأخلاقي وليس الموضوع الملاحظ.

الجمال الهادئ

إن المعايير التي تتيح تعريف الجمال، منذ تشييد التماثيل اليونانية والنموذج الفريد مع تمثال أفروديت، وصولا إلى الفترة الكلاسيكية، هي الكمال، والتماثل، والدقة، والتناسب، والمحاكاة والصفاء. وهذا الذي لم يغفل هيجل الإشارة إليه في فكرته عن الجمال: «ما يميز في المقام الأول المثال، هو الهدوء والنعيم الهادئ»، وخاصة «الصفاء الهادئ للشخصيات التي أنشأتها الأعمال الفنية في العصور القديمة» إن هيجل، الذي قرأ بورك، قد أدرج بعداً جديداً: «الرعب السار للتسامي الرومانسي». في الفن الرومانسي، التمزق والتنافر الداخلي هي السمات البارزة (...) إنه في كثير من الأحيان (ولكن ليس دائماً) البشاعة أو اللاجمال هو الذي يحل محل الجمال الهادئ». لنراهن على أنه بعد أن يدمر السمو الجمال، فإن جمال البشاعة يفرض نفسه، كما هو الشأن عندما نشر بودلير ديوانه «أزهار الشر» وقدم تقريظاً متناقضاً لجيفة حيوان.

لكن خيبة أمل أخرى أضيفت إلى الهجوم على جمال البشاعة: فولتير، في «الجميل، والجمال» في مقاله بـ «القاموس الفلسفي» فتح صندوق باندورا المتضمن لكل شرور البشرية وأضفى طابع النسبية على الجمال وسخر من عبارة أفلاطون الشهيرة «كالون»، صفة ما هو نبيل ورفيع أي الأشياء الجميلة: اسأل ضفدعاً ما الجمال، الجمال الأعظم، الكالون (النبيل والرفيع): سيجيبك: إن الجمال هو ضفدعته بعينيها الكبيرتين المستديرتين اللتين تخرجان من رأسها الصغير، وفمها الواسع والمسطح، وبطنها الأصفر وظهرها الأسمر. اسأل زنجياً من غينيا، سيقول لك: «إن الجمال بالنسبة له هو البشرة السوداء، الزيتية، والعينان الغائرتان والأنف المسطح». يختتم فولتير مقالته بشكل منطقي، وهذا في تقليد ديكارت، على الرغم من السخرية اللاذعة، «فإن الجمال هو في كثير من الأحيان نسبي جداً».

مجرد كلمة

مع نيتشه يُفتح أخيراً الصدع على مصراعيه، لأن «لا شيء يضمن لنا أن نموذج الجمال هو الإنسان». في الواقع، حسب نزعة نيتشه المناهضة للأفلاطونية، فإن «الجمال في حد ذاته هو مجرد كلمة، ولا حتى فكرة، حكم الجمال هو غرور النوع». إلى جانب تكاثر الذوق، فإن المركزية البشرية والنزعة العرقية يتضافران للسماح بتفكيك مفهوم الجمال، في منظور جاك دريدا. هذا، ما لم يكن حكم الجمال، في تصور جون بيير شنجو، مسألة «استيطيقا عصبية» تسمح للجمال والبشاعة بإلقاء الضوء على مناطق عصبية مختلفة.

هل يتعين علينا أن نأسف لأن الفن الحديث يخصص في غالب الأحيان للذوق، بل وحتى للوله بالبشاعة؟ جون كلير في عمله «الغطرسة» يبرز ثلاث صور خاصة بالوصاية على تمثيل الإنسان: التمثال، وعملاق الديكتاتوريات (منذ عمل الفنان الإسباني غويا «العملاق») والتمثال المقطوع الرأس الذي احتفل به جورج باتاي: «بدلا من الجمال، وبدلا من الخلود الأبولوني للمحاربين القدامى الذين لم يعد يحلم بهم علم البيولوجيا وعلم الوراثة. فإن الفن والشعر اليوم، في مكوناتهما الحداثية، يريدان نوعاً من العودة إلى الجنون الديونيسوسي». مرة أخرى، إن بصمة نيتشه، هذه المرة في «ولادة التراجيديا» هي حساسة. جون كلير، بصفته مجادلاً محنكاً، يدين «إطلاق العنان للأشكال الأكثر عدوانية والأكثر إثارة للاشمئزاز». حكمه نهائي: «في مقابل الإنسان الذي نتمنى منذ الآن أن يكون مثالياً وخالداً، يباغتنا فن سيئ الولادة ومحكوم عليه بالشيخوخة وعدم الجدوى». هل يتعلق الأمر ببصيرة أم عمى نقدي؟ هل يسلم الفن أمره للغطرسة، هذا «الإفراط والاستسلام للغرور، والتدله الجنسي، والدوافع الإجرامية. الشيء الذي كان في اليونان خطأ عظيماً، وجريمة». أم أنه لا يعرض هذه الغطرسة إلا لكي يكشف بشكل أفضل عن دوار وتيه اللاشعور، بل وحتى عن تطهير خلاصي؟ لكن هل تتوقف المخلوقات الغريبة بالنسبة إلى جون كلير عند وحوش الفنان الإسباني فرانشيسكو دي غويا، ولوحة الزرافة المحترقة عند الفنان سلفادور دالي، ولوحة حزانى ميونيخ، ومقطوعي الرأس عند ماسون، والجبابرة الستالينيين والنازيين، وهؤلاء الرجال المتفوقين في النزعة التروتسكية والنازية، ولوحة «ملاك المنزل» للفنان ماكس أرنست. وحده الفنان المعاصر الحقيقي، النحات رون ميك الذي تعتبر لوحته «الرجل الكبير» العار، لوحة «عملاق على هيئة مارد»، ولكنه حزين وسوداوي الطبع، هو أيضاً في الوضع الكنسي الغريب الأطوار المنهار على نفسه، المحبط والخائر العزم.

تاريخ فلسفة الجمال

نقد نيتشه للمثالية، بفصل الفن عن الجمال، يقود الفن المعاصر برمته إلى أن يحذو حذو التصور النيتشوي. وهذه الرغبة هي ما تؤكدها كارول تالون هيغو في كتابها «الفن ضد الاستيطيقا»، لأن الاستيطيقا تطغى بشكل عريض على مجال الفن، وذلك بفضل التصميم والديكور، ولأن الاستيطيقا هي في كثير من الأحيان أرملة الفن المعاصر الذي يتميز باهتمامات أخرى: مثل المفاجأة، الصدمة، وتطوير الرؤية حول حياتنا اليومية وأخلاقنا وسياستنا... في أتون «أزمة فكرة الفن»، «نمر من الفكرة القائلة إن الجمال هو بداية ونهاية الفن، إلى الفكرة القائلة إن الأمر يتعلق بحساسية المحسوس». كارول تالون، رئيسة الجمعية الفرنسية لعلم الجمال، والتي يتتبع كتابها الموسوعي تاريخ فلسفة الجمال، والذوق و«الفن بين الجمال المطلق والجمال النسبي»، حيث تنبهنا إلى أن: «الفن لا ماهية له». يتأرجح الفن في الواقع بين التقنية والمحاكاة، والوظائف الدينية والسياسية، والانطباع البصري و«عدم قابلية اختزال الفنون غير الأوربية». وحتى عهد قريب تحفة مارسيل دوشامب التي غيرت وجه الفنون التشكيلية في القرن العشرين، والتي هي عبارة عن «مبولة» شهيرة رفضت لجنة العروض بجمعية الفنانين تقديمها في معرض الجمعية، وبذلك شكل عمل دوشامب زلزالاً كبيراً وطرح بعمله هذا السؤال عما هو فن وما ليس بفن، وساهم في إطلاق نقاشات كثيرة أدت إلى كسر التعريفات الضيقة للفنون والجماليات لتبدأ الشرارة الأولى للفنون المعاصرة, وكان لتحفة دوشامب الفنية تأثير عميق في التحولات التي عرفتها الفنون المعاصرة وشكلت انقلاباً على الجماليات التقليدية للفن. إن فن الرسم، لتعذر بقائه شعرياً، وفكرياً وعاطفياً أو خاصاً بتوضيح خصائص الرموز في الرسم، فإنه لم يعد سوى شبكي (خاص بشبكة العين) ومظهري (مبني على الصورة). وبالتالي هل مازال هناك سحر وافتتان بالعمل الفني؟ إن «النموذج الجمالي للفن «أصبح» مضراً بالفن» و«يؤدي به إلى نوع من التفاهة وانعدام المعنى وربما حتى إلى الانحلال الذاتي». ومع ذلك، يتعين علينا أن نختار ذات يوم ما يمكن أن نقول عنه إنه يمثل ذروة الفن.

لقد أصبح بمقدور الفنانين عرض البشاعة والابتذال والاستفزاز بطريقة تتيح ممارسة الفن. لدرجة أن كلود ليفيك يقترح أعمالاً تتميز قوتها بالتنافر والاشمئزاز: ليس من المفترض أن يتحملها المشاهد لأكثر من بضع دقائق، الشيء الذي يصبح عندئذ شرطاً لا غنى عنه هو معيار الجودة.

دمقرطة الجمال

هكذا غادر الجمال الفضاء الفني كما هو الشأن لذكرى أفلاطون. وبالتالي، وفقاً لتصور بيتر سلوتيرديك، «إن استسلام الكائن الذي يميز فضاءات الفن كان أمراً لا مفر منه». يلاحظ بيتر سلوتيرديك «آخر مفكري الكينونة» (...) أن تاريخ الفن الأحدث هو رقص الموتى الذي تنيره بقايا النفوس الضائعة. وبهذا القول، ونظراً للأهمية التي يمنحها الفن المعاصر للفكرة، والمفهوم على حساب الاستيطيقا، ألا يمكن أن نعتبر أن الفكرة الجميلة هي النواة المركزية في تركيب أي عمل فني؟ هل القيمة الفنية من دون بعد جمالي هي طريق سيار, حيث يتسارع كل شيء أو لا شيء، أم أن الأمر مجرد خديعة وإغراء؟ هل يمكن أن يكون ثمة شيء محسوس دون معنى أو جمال؟

إن دمقرطة الجمال، ليس فقط من خلال امتداد الرأسمالية الاستهلاكية، بل أيضاً من خلال حضور المتاحف، يظهر على حد سواء أن الجمال لم يعد يكمن في المثالية الأفلاطونية، أو المسيحية، بل أصبح يكمن في التعطش الجمالي الذي يكمن في أعماق كل واحد منا ولا يتطلب سوى تربية النفس، والوجود في تجسيداته وتحولاته... هكذا، بالنسبة لنا جميعاً، يتكلم جيرار تيتوس عن «شعور مؤلم للجمال» وعن «الشك في الجمال كوسيلة وحيدة لافتداء طفولة دون فردوس».

كيف يمكننا تجاوز التناقض بين جمال متمركز عرقي وصاحب ادعاء كوني والنسبية الذاتية؟ إذا كان الكل يشعر ويعرف أن الجمال موجود، فإن التعريفات انفجرت إلى درجة لم يعد لها الظل نفسه في الأهواء الشخصية والذاتية. إن الأحكام المسبقة والجهل بخصوص هذا الموضوع تُصنف على أنها رفض للتفكير. ومع ذلك، مهما كان الجمال مختلفاً، فإن الإحساس به يبقى كونياً. لكن الإحساس بالجمال يكون أكثر من ذلك بكثير في الإدراك البشري وليس في الأشياء، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية.

يبقى الجمال شعوراً جمالياً وأخلاقياً تتميز ميوله العاطفية بمزيد من الاتساق في جميع أنحاء العالم والتاريخ. نحب دوماً الجمال الكامل، المتناسب، المتناغم والهادئ لوجه ياباني أو وجه لإنسان من شعب الماساي (سكان كينيا)، لكن أيضاً جماليات الشكل الناقص، النقص المثير للشفقة الذي يؤنسن الكمال، والفراغ وروعة المناظر الطبيعية، واستيطيقا الأنقاض أو النفايات... وهكذا فإن جيرار تيتوس يتأثر بشتى التهديدات: « لأن الجمال لا يكمن في الفكرة الفريدة من نوعها في الصناعة وكمال الشكل، حسب قانون قائم كما كان الأمر مع القيم الكلاسيكية للاستيطيقا، بل على العكس من ذلك، يكمن الجمال في كل ما يعرض الاستيطيقا للخطر ويهددها بالانحلال». هل هذا الخطر من شأنه أن يجعل الفن المعاصر مؤلماً ومؤثراً؟ لأنه، على حد تعبير جيرار تيتوس: «هل بمقدور المرء أن يتجنب الحديث عن الجمال دون أن يكون لديه وعي حاد بالعالم الذي يتجلى فيه الجمال، وبتعبير آخر، حيث البشاعة والشر لا يتوقفان عن التفاهم والتناغم في كل مكان وفي أي لحظة لإجبار الجمال أو منعه من التجلي؟». إن الجمال، وإن كان مقيداً، ومستهجناً ومزدرى، فهو بطبيعة الحال استجابة إجبارية على التفاهة وراديكالية الشر، سواء كان جمال الشر، أو جمال الأمور الدنيوية أو جمال لاستثناء العمل الفني.

ربما تجب العودة إلى «رسائل حول التربية الجمالية للإنسان» للفيلسوف الألماني فريديريك شيلر الذي لم يوافق على اختزال الجمال في أنه «لا يكون سوى لعبة بسيطة في حين أنه أداة ثقافية». وهكذا، يحذرنا، في التقليد التنويري: «فور أن ينطق العقل، يجب أن توجد الإنسانية، وهي التي وضعت بنفسها القانون، يجب أن يكون هناك جمال». أمام الجمال، سواء جمال التماثيل اليونانية، أو التماثيل المناهضة لجماليات الفن المعاصر، «نجد أنفسنا في وقت واحد في الحالة العليا للسكينة وفي الحالة العليا للاضطراب، والنتيجة هي شعور رائع لا يملك إزاءه الذكاء أي تصور، ولا تملك اللغة إزاءه أي اسم». هذا الاسم، إنه الجمال نفسه، القديم والجديد، الشكلي والتصوري، النقاء أو الفوضى، التقريظي أو الهجائي... وهذا ما يؤكده، في جزيرة أخرى من الطيف الواسع للفلسفة الجمالية، فكر جيل دولوز: «الفن ليس الفوضى، ولكن تكوين الفوضى الذي يمنح الرؤية أو الإحساس» .