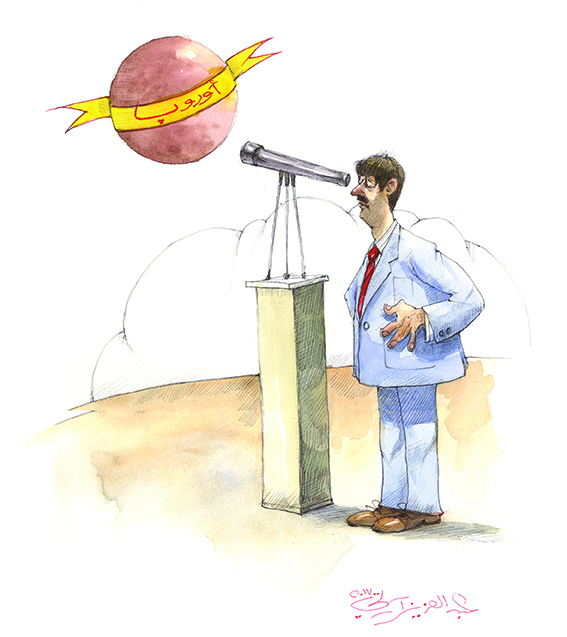

نحـنُ وأوربا

كيف أَدخل في المقال والغيم الخريفيّ يحجب الشمس، ويجذبني إلى حِضْن صمته، ويدعوني إلى الركون والحنين؟ هذا الغيم كان يحيّرني عندما كنت صغيراً، يضعني خارج الزمن، فلا المكان مكان ولا الزمان زمان. ولكأنّي كنت عندئذٍ أُشاهد الدنيا لأَوّل مرّة، وأَعجب وأَتململ من هذا الغيم الخريفيّ وأَروم الفِرار من عقابيله؛ فهو قابض على صدريَ، يُنيخ غُرْبته على أَعصابيَ الطريّة، ويرمي بثقله الكابوسيّ؛ فكأنّ الدنيا خرجت من أَلوانها وغدت بيضاء وسوداء فقط، وصارت صورة «ماتْ» جافّة لا لمعان فيها ولا أَلَق. وكبِرتُ وسافرت، وتغيّرت الحال، حاليَ، مع هذا الغيم الخريفيّ، فغدا عندي أَثيراً محبَّباً، أَترقّب مَقْدَمه منشرح الصدر، فاركاً كفّاً بكفٍّ؛ وأَحد أَصدقائي يداعبني قائلاً: هيدا غيمك أبو عمّار! وهذا الطقس الغائم، العابر لدينا، يكاد يكون الطقس الأوربيّ المألوف.

خلال زَوْراتي إلى هناك انعقدت الأُلفة بيني وبينه، وذلك أنّه ارتبط في ذهنيَ بالنشاطيّة والعمل. فهؤلاء قوم يعملون بجِدًّ ويبنون، والطقس مِعْوان لهم مِنْجاد.

لا قيمة راسخة في صدريَ كالعمل. وليس في القرآن الكريم مفردةٌ يَكثر ذكرها كما هو فعل عَمِلَ ومشتقّاته. وفي الآية: {كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ} (سورة الأَنعام - من الآية 108). فالعمل دستور الشعوب الحيّة، ولا جدوى من الأيديولوجيّات، مهما بدت زاهيةً، إنْ لم تقترن بهذا الأُقْنوم. ولنا في خراب الاتحاد السوفييتيّ عِبْرة على الدهر، إنّ الإنتاجية كانت هناك متدنّية، وإنّ هدر الثَّرَوات الطبيعيّة قائم قاعد، والناس يقبضون قليلاً ويعملون أَقلّ؛ مع أنّ الشعارات تقول إن الطبقة العاملة هي الحاكمة والمسؤولة، وتكشّف أنّها محكومة ببيروقراطيّة إرهابيّة ندر أن جاد التاريخ بمثلها. وقد أَرعبت لينين هذه البيروقراطيّة، منذ أَشهر نشأتها الأولى، وصدمته بنقص كفاءتها، فكيف بما آلت إليه بعد ذلك؟ وهذا ماياكوفسكي، شاعر الثورة وبُوْقها الصدّاح، يعلنها حرباً على هذه البيروقراطيّة المخيفة، في إحدى قصائده التي مطلعها «أنا ذئب على البيروقراطيّة»؛ وينتهي به الأمر إلى اليأس والاستسلام والانتحار. وهذه البيروقراطيّة قنّطتْ شاعراً لكأنّه العاصفة، وتمثاله الذي أُتيح لي مشاهدته في إحدى ساحات موسكو، وهو فاتح ذراعيه على وِسْعهما، ناطق بثوريّته واندفاعه. تُرى هل يبقى ماثلاً هناك، والعهد الجديد النقيض يتنصّل حتّى من بعض ما احتوت تجرِبته التاريخيّة السالفة من نصاعة؟

الزمـن الأوربي

لا ريب في أنّ هناك جانباً عاطفيّاً ثقافيّاً، فضلاً عن العمل، قرّب الغيم الخريفيّ من مزاجي وجعله مندسّاً طَيَّ روحي؛ إنّه الاحتكاك بأوربّا التي تجسّد قُطْب الرَّحَى في التاريخ الحديث، وتفرض قيَمَها الثقافيّة وميراثها الحضاريّ وذوقها المدنيّ علينا جميعاً، شئنا أم أَبينا. وحتّى الذين يتشدّقون بالرفض تراهم متلبّسين بالأَسمال الأوربية، ويجادلونك وهم يستعينون بالمكتسبات الغربيّة في كلّ حركاتهم وسكناتهم. وأَذكر، أَيّام حرب الجزائر وسعيها للتحرّر من الاستعمار، أنّي سألتُ أَحدهم هل شاهد الفيلم الفرنسيّ الفلانيّ؟ فأَجابني باستعلاء أنّه يقاطع السينما الفرنسيّة، تضامناً مع الجزائريّين! وبدا الجواب صبيانيّاً، تافهاً، لأنّنا نقاطع الاستعمار الفرنسيّ ولانــقـــاطع الــــثقافة الــفرنسيّة، فهي إرث إنسانيّ. وهل تُرانا نُعادي فولتير والإنسيكلوبيديّين وفيكتور هوغو وأَراغون؟ إنْ نفعل نكن من الخاسرين، ونفوّت على ذواتنا سلاحاً ثقافيّاً ماضياً، به نزداد وعياً، وبواسطته نحارب المحتلّ نفسه بما كسبناه في عُقْر ثقافته. ثم إنّ المتحدّث المُقاطِع كان يستعير من أوربّا ما فوقه وما تحته: نظّاراته لم تستنبطها قبائل ربيعة، وملابسه الداخليّة لم تُسجَّل براءة اختراعها في واحات نجد، وجاكتته كما يُخبر اسمها أجنبيّة، وبنطلونه يعود إلى مسيو بنطلون مكتشفه. ولا أَدري إنْ كانت هناك يومها شيّالات أو حزام جلديّ يُمسك بهذا البنطلون، المحشوّ بالمُقاطِع المتذاكي، فيحول دون انزلاقه إلى أَسفل. والواقع أنّه لا خوف من ظهور العورة، لأنّ صاحبها بنفسه يكاد يكون عورة متكاملة! أمّا الحذاء فمازال حتّى يومنا مرذولاً لدى الحُفاة، وما أَكثرهم بين المحيط والخليج، والجوارب تكملة للجهاز الأوربي المُستعار بأَكمله.

هذا عن اللباس، فكيف إذا عرّجنا على المأكل، وطريقة العيش، ونمط تأثيث البيوت، وأَساليب التعليم، إلى ما هناك من مرافق ومؤسّسات؟ نحن نحيا الزمن الأوربي المعمَّم كونيّاً؛ وتجرِبة اليابان الاستثنائيّة تسابق هذا الزمن ولا تخرج عن مفاعيله، لأنّها أَساساً تعلّمتْ من النموذج الأوربي وقامت على احتذائه وسعت، مفلحةً، إلى تجاوزه. إنّ اليابان حافظت على خصوصيّتها الروحيّة إلى حدٍّ مرموق، ربّما لأنّها تجاوزت النموذج ففرضت تقاليدها؛ والمتفوّق يُملي شروطه ويكيّف الأُمور حَسَبَ أَهوائه. وكان الأَمل في التجرِبة الاشتراكيّة أنّها ستَشيد عالماً أوربياً صناعيّاً حديثاً، يتحصّن بالنظافة والطهارة وبقيَمٍ مشرقة وبتقاليدَ مضيئةٍ لإنسانيّةٍ جديدة؛ ولكنّنا كنّا واهمين، فقد حلّت الإرادة مكان العلم، وأَفسحت الموضوعيّة محلّها للغريزة والمثاليّة. وتساقط البناء الاشتراكيّ الطنّان، وجدّدت الرأسماليّة نفسها وأَثوابها، واستمرّ الظلم والقهر في قوالبَ مستحدَثَةٍ.

الرحلـة الحُلْـم

إن الغيم الخريفيّ غدا مقترناً في نفسيَ بذكرياتٍ عن أوربّا، غربها وشرقها، ولهذا فظهوره يبتعث دَفْقَ مشاهداتٍ وقراءات وزيارات. والتعرّف إلى أوربّا حُلْم راود كثيرين من المثقّفين العرب. لقد اطّلعوا على آدابها وفنونها ومنجزاتها عن بُعْد، وكانوا يأملون أن ينزلوا أَرض الأَحلام هذه، أن يتقرّوها بأَعينهم، أن يلمسوها بأَصابعهم، أن يعايشوا أَهلها ويلجوا صُرُوحها الثقافيّة، وأن يمزمزوا هذه الحياة الأوربيّة الحرّة الممتعة البديعة التي طالما سمعوا بأَفانينها. كان ارتياد أوربّا الأمل الكبير والحُلْم شبه المستحيل. يقول طه حُسَين عن نفسه: «واستقبل الفتى حياته في مدينة مونـبلييه سعيداً بها إلى أَقصى ما تبلغ السعادة، راضياً عنها كأَحسن ما يكون الرضى. فقد حقّق أَملاً لم يكن يقدّر أنّه سيحقّقه في يومٍ من الأَيّام» (مذكِّرات طه حسين، ص129، دار الآداب، بيروت 1967).

يقول مجايلُ عميدَ الأدب العربيّ، المنوِّرُ سلامة موسى، عن تجرِبته الفرنسيّة، قبل أن تطغى عليها التجرِبة الإنجليزيّة وتكتسحها: «وكانت الدهشة عندي على أَعظم ما تكون حين وجدتني في مجتمعٍ يخالف المجتمع الذي نشأت فيه في مصر. ولم تكن دهشة منبّهة فقط، بل كانت صدمة موقظة... فرنسا ليست الآن وطناً جغرافيّاً للفرنسيّين وحدهم، وإنّما هي وطن كلِّ مثقّفٍ درس الثورة الفرنسيّة وأَحبّ باسكال وروسُّو وعرف كلود برنار وأَناطول فرانس. ولا يستطيع أحد أن يقول مثل هذا القول عن أيِّ قطرٍ آخَر» (تربية سلامة موسى، ص78، 85، دار الكاتب المصريّ، القاهرة 1948). ويستوقفنا أنّ موقف سلامة موسى من فرنسا والثقافة الفرنسيّة شديد الشَّبَه بموقف طه حُسَين، بل إنّ بعض عباراتهما ومصطلحاتهما متماثلة.

وهذا العطش اللاغب إلى اكتشاف الثقافة الغربيّة في ينابيعها الأصليّة كان المطمح الغاليَ منذ بُعُوث محمّد علي، باني مصر الحديثة، واستمرّ لهفة مشبوبة في صدور الأَجيال العربيّة المتعاقبة. يقول المفكّر محمود أَمين العالِم، وهو من الجيل التالي على جيل طه حُسَين: «هذه هي رحلتي الأولى إلى أوربا. ظللتُ شبابي كلّه أَحلم بهذه الرحلة. أَقرأها في الكتاب، وأُعانيها في الفكر، وأُغنّيها في الموسيقى، وأُحقّقها بالخيال. ما أَكثر ما دار بيني وبين شوارعها وآثارها ومفكّريها وفنّانيها. ما أكثر ما تسكّعتُ في طرقاتها، وسبحت في أَنهارها، وتسلّقت جبالها، ودرت في متاحفها، وجلست على مقاعد جامعاتها، وأَنا في مكانيَ بالقاهرة» (البحث عن أوربا، ص7، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر، بيروت 1975).

الهـوّة السَّحيقـة

كان الانبهار بالحضارة الغربيّة الجامع المشترك بين قُصّاد أوربّا من المثقّفين العرب. إنّ أُموراً كثيرة استوقفتهم، وخصوصاً أنّ المقايسة كانت دَيْدَنهم. جاءوا من مجتمعاتٍ تفتك بها الأَمراض والأَوبئة، ويجتاحها الفقر والتعتير، وتحيا على الغيبيّات والنُّذُور؛ والآلة فيها ما برحت بدائيّة، والنفوس مستكينة إلى تخلّفها تجترّه، وتعيد إنتاجه، وكأنّه قدر مكتوب على الجبين وفي لوح التاريخ. فأين هذه الأَوضاع الشرقيّة الزريّة الآسنة، كأنّ الزمن وقف معها وأَقلع عن الحركة بل نسيها، من لألاء أوربّا المتدفّقة بالعمل والوَفْرة والإبداع والتجديد؟ إنّ المقارنة فاضحة؛ ومن شروط المقارنة أن يكون هناك تناسب ما بين الطرفين، في حين أنّ الهوّة تبدو شاسعة بين غرب الخارطة وشرقها. كان هؤلاء المثقّفون العرب، وهم نخبة طليعيّة في مجتمعاتهم التي استولى عليها الجمود، يختنقون أو يكادون في بلدانهم؛ فالتقاليد جائرة لا سبيل إلى الخروج عليها، والمرأة مخبّأة وراء جُدْرانٍ سميكة تتلصّص على المجتمع من خلف الأُصُص، وعَبْرَ خَصَاص النوافذ، وخلال الأَبواب المشقوقة، فكيف أن تشارك فيه وتنهض به؟ والرجل من غير المرأة إمكانيّة معطَّلَة، ونفس مشوَّهَة، وطاقة عرجاء. المرأة تاريخ الرجل، كما يذهب الكبير لويس أَراغون. وهي في أوربّا جزء حيّ نابض، تشارك بفعاليّةٍ، وتطالب بالحقوق، وتنادي بالمساواة، وتمارس الحياة جَهْرَةً لا خفْيةً.

يذكر سلامة موسى في «تربيته» (ص79 و80) أنّ الحبّ فنّ كان يجهله الناس في مصر، ولهذا فعندما عرف فرنسا فإنّ المرأة هي أَعظم ما حرّك وِجْدانه الاجتماعيّ. بل إنّه كان يستشعر لهباً ويجد نفسه طعيناً في كرامته الوطنيّة، عند مقارنته حال المرأة الأوربية الحرّة بحال المرأة المصريّة المستعبَدَة. وهذا الكلام يعود بذاكرتنا إلى إسماعيل، بطل القصّة الشهيرة «قنديل أم هاشم»، لأحد كبار كتّابنا العرب، يحيى حقّي. فقد ذهب إسماعيل إلى إنجلترا حيث درس طبّ العيون ولمع؛ وهناك التقى بماري، زميلته في الدراسة، فهزّته وأَنضجته ورجّت آراءه وأَطلقته من القيود وصلّبت شخصيّته، وأَخرجته من تيهٍ عندما ارتجّت عليه المفاهيم وكادت روحه تغدو خراباً. إنّها محنة الصراع بين شرق ٍ وغربٍ في ذهن طالبِ علمٍ وقلبه، والمرأة الأوربية ههنا هي اليد الحانية والمنقذة: «لقد أَخذ هذا الفتى الشرقيّ الأَسمر بلبّها فآثرته واحتضنته. عندما وهبته نفسها كانت هي التي فضّت براءته العذراء. أَخرجته من الوخم والخمول إلى النشاط والوثوق، فتحت له آفاقاً يجهلها من الجمال: في الفنّ، في الموسيقى، في الطبيعة، بل في الروح الإنسانيّة أيضاً» (قنديل أم هاشم، ص29، سلسلة «اقرأ» (18)، دار المعارف بمصر، القاهرة يونيو 1944).

الحياة الجديدة

لا يقتصر الأمر في موقف المثقّفين العرب المرتادين الغربَ على المرأة، بل إنّ هناك حياة فكريّة حافلة وجدوا أَنفسهم في خضمّها. فهناك الصُّرُوح العلميّة التي كنّا نفتقدها لعقودٍ مضت في أَغلب البلدان العربيّة؛ وهناك الحياة الفنّيّة والثقافيّة، بحيث تزدحم الخَشَبات بالعروض المسرحيّة والغنائيّة المتنوّعة؛ وهناك الصحافة الراقية التي تغذّي العقول بالتحليلات وبالزاد المعرفيّ حول موضوعات لا حصر لها؛ وهناك المتاحف التي تُعنى بكثير من شؤون الحياة، ولا ينفرد اسمها بالعاديّات، بل تلتفت إلى الفنون والعلوم والملابس والتقاليد والفولكلور. الطبيعة نفسها هناك وجدت أَيديَ ماهرةً عطوفة، تزيدها جمالاً على جمال، بما تُضفي عليها من تنسيق ٍ وتشذيب ورعاية وإضافة. فالريف لم يعد ريفاً كما أَلِفناه، يعاني الحرمان ويتوسّل الأَدوات الزراعيّة اليسيرة المرهقة؛ وإنّما القرية هناك تنعم بالرفاه، وغدت للناس مقصداً ومنتجعاً ومزاراً. وعدد جمّ من المثقّفين العرب خرجوا من أَعماق الأَرياف، حيث الطين والغبار والتيفوئيد والتراخوما، أو جاءوا من المُدُن البدائيّة التكوين، البسيطة من حيث الحياة الاجتماعيّة؛ ووجدوا أَنفسهم في عواصم ثقافة العصر، يدرجون عَبْرَ جادّاتٍ فسيحة، ويمشون فوق أَرصفةٍ عريضة، ويتنزّهون خلال حدائقَ غنّاءٍ، وحيثما التفتوا فالنظام سائد، والترتيب معمول به، والنظافة تفوح من كلّ ركنٍ وزاوية.

حياة جديدة مغايرة تماماً لتلك التي فتح مثقّفونا أَعينهم عليها، يحياها أُناس تربَّوْا على الحرّيّة، وفي الهواء الطلق؛ ويدركون الأَساليب الصِّحيّة التي فيها رعاية لأَبدانهم؛ ويمارسون حياة سياسيّة ديمقراطيّة، بعيدين في كثير من أَصقاع أوربا عن الكبت وكمّ الأَفواه وإزهاق الأَرواح. فالنظام الاجتماعيّ جُمْهوريّ؛ ولو كان مَلَكيّاً فهو مقيّد بسلاسلَ دُستوريّةٍ، تجعل منه صورة من الماضي مستمرّة في الحاضر، من غير صلاحيّات ولا سلطة، أَضحت مَلَكيّة بِرَهْنِ المُتْحف والفولكلور. ومثقّفونا العرب يئنّون في الغالب، فقد وفدوا من بلادٍ الديمقراطيّة عنها غائبة، والحُكْم فيها تيوقراطيّ أو استبداديّ أو فرديّ، فكيف لا يَسْحرهم هذا النمطُ الأوربيّ ويتمنَّوْن أن تنعم مواطنهم بشيءٍ من هذه المكتسبات الرائعة؟ فاللامبالون، والجاحدون، والذين اضطرتهم ظروف العيش، آثروا هذه الحياة البرّاقة على أَوطانهم المتخلّفة، وسعَوْا إلى البقاء هناك والاستمتاع والتأورب، مديرين الظهرَ لماضيهم ولأَهلهم ولمنابتهم. أمّا المتولّهون بحبّ الوطن فقد عادوا وفي البال أنّ رسالة رسوليّة تنتظرهم، وهي النهوض بمجتمعاتهم على نمط ما شاهدوا وعانوا ومارسوا وأُعجبوا، أي أن يجعلوا من هذه المجتمعات الوطنيّة امتداداً للمدنيّة الغربيّة؛ وذلك لأنّها الوسيلة المتاحة للخروج من المستنقع، مستنقع الفقر والمرض والتأخّر والاتّكال على الغيب. وبعض مثقّفينا عثروا في الاشتراكيّة، التي كانت مزدهرة في أوربّا، على مذهبٍ اجتماعيّ يُعين أَوطاننا، الراسفة في الأَغلال، على شقّ طريقها نحو الإنتاج والبناء والتقدّم.

تطويع المنهج

إن الغرب، بالنسبة إلى المثقّفين العرب الذين عرفوه عن قربٍ، ومكثوا في أَرجائه سنواتٍ كافيةً، تحصيلاً للعلم وطلباً للدراسات العليا، هو، فضلاً، عن الديمقراطيّة وحرّيّة الفكر، أَرض العَقْلانيّة والعَلْمانيّة. هؤلاء قوم يحكّمون العقل في أُمورهم، ولا مجال عندهم للأَهواء والأَعراف، حتّى لكأنّهم مصابون بالجفاف العاطفيّ. والخاطرة الأخيرة التي أَبديناها قد تكون نقديّة، ولسنا الآن، في هذا المقال، في مجال إبداء رأينا ولا تقييم موقف مثقّفينا من التجرِبة الأوربيّة، وهم على العموم كانوا مأخوذين بها مشدوهين، بحيث غلب الانبهار لديهم وتقلّص النقد، ثم كان أنِ اصطدم معظمهم عند عودتهم، بما احتقبوا من آراءٍ وحملوا من خواطرَ تجديديّةٍ، بمجتمعاتهم التي لم تهضم هذا الجديد الوافد، ولم تستسغ هذا «الكفر» الأَجنبيّ. إنّها مجتمعات تتحصّن بالتقاليد وبالإيمان، وبالروابط الأُسَريّة، وبكثيرٍ من السخاء العاطفيّ والنزعة الوِجْدانيّة، وبكرم الضيافة والنخوة. وكان الخوف من المقارعة أو الإحباط نصيب غالبيّة العائدين، ولم يكونوا يملكون سلطة ولا نفوذاً؛ فانزوى بعضهم وخشي المواجهة، وظلّ شبح الاتّهام والإدانة يؤرّقه على الأَيّام.

وهذا شأن منصور فهمي مثلاً، فقد تخرّج في السُّوربون عام 1913، وقفل من أوربّا محمَّلاً بالمنهجيّة، وبإعجابٍ مفرط بأُسلوب الحياة فيها. ثم وَاجَهَ الضجّة حول أُطروحته «حالة المرأة في التقاليد الإسلاميّة وتطوّراتها»، وأُبعد عن الجامعة. فكان أن اعتكف طويلاً في قريته، وذلك خوفاً من المواجهة وإيثاراً للسلامة. وعاد بعدئذٍ رافضاً، على نحوٍ ذليل، ماضيَهُ، مكفّراً عن كبوته، مشهّراً بعثرته، داعياً إلى نبذ أوربّا والعودة إلى الذات! مثال آخَر يتمثّل بالشيخ علي عبدالرّازق الذي أَصدر عام 1925 كتابه المقتَضَب، الصغير الحجم، حول الخلافة، وهو «الإسلام وأُصول الحكم». فقد أَثار زوبعة من الردود الغاضبة، فتمّ خلعه عن هيئة كبار العلماء، مع أنّه لم يزد على أن قال في مؤلَّفه إنّ الخلافة لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم ولا في السُّنَّة، وإنّها من الأُمور الطارئة التي أَحدثها المسلمون لتدبير أَحوالهم في الإمساك بالسلطة. وهي خلافة لم تجلب للمسلمين سوى الكوارث، في نظره، لأنّ معظم الخلفاء كانوا ذوي سيرة رديئة فاحشة. وانزوى علي عبدالرّازق تماماً، إثر كتابه هذا، وظلّت الخَشْية منه ملازمة له، بحيث عندما رغب محمود أَمين العالِم، عام 1966، إصدار طبعة جديدة من الكتاب، عندما كان على رأس هيئة النشر، اتّصل بعلي عبدالرّازق الذي كان لايزال على قيد الحياة، ورغب إليه أن يضيف مقدَّمة جديدة تتناول ملابسات المعركة التي أَثارها الكتاب؛ ولكنّ الشيخ علي، برغم مثابرته الشجاعة على التمسّك بما ورد في كتابه من أَفكار، كما كانت حاله زمن محاكمته والطعن بكتابه، كان لايزال يتلبّسه ذعر من هذا الكتاب وما جرّه عليه، بحيث قال للأستاذ العالِم أن يتصرّف بكتابه كما يشاء ويهوى ولا دخل له بأيِّ أَمرٍ يتّصل به!

لكنّ الموقف الذي يتضمّن الارتداد الكامل عن أوربا وثقافتها، كما حدث مع منصور فهمي، لم يكن المظهر الوحيد في الساحة الفكريّة؛ فقد غلبت التوفيقيّة بين الغرب والشرق، بين العقل والإيمان، بين العَلْمانيّة والروحانيّة، على عددٍ غفير من مثقّفينا الذين انتهجوا طريقاً وَسَطاً، سبق للإمام محمّد عبده أن شقّه ومشى عليه. وإنْ كان الدافع الحقيقيّ إلى هذه التوفيقيّة يتمثّل في الخَشْية من المصادمة وإثارة المشاعر، وفي الركون إلى مظلّةٍ واقية. بيد أنّ نفراً من المثقّفين العرب واظبوا على أَوربتهم، نذكر من بينهم: أَحمد لطفي السيّد، طه حُسَين، وزكي نجيب محمود. فهؤلاء الكتّاب البارزين أَخذوا المنهج وحاولوا تطويعه، وآمنوا بحضارةٍ كونيّة لا سبيل إلى نكرانها، بَلْهَ تجاهلها وإدارة الظهر لها، لأنّنا نغدو بذلك خارج العصر وحركة التاريخ. وكان طه مقارعاً شجاعاً، مولعاً بالضجيج، وذلك منذ وقتٍ باكر عندما أَثار موجة هوجاء في صدد كتابه «في الشعر الجاهليّ» الصادر عام 1926. وبقي طه حُسَين طَوَال حياته ثابت الجَنَان، جريء التفكير، مِقْداماً، لم يلذ بالفِرار، ولا أَرهبه السلفيّون المحافظون.

التطلّع نحو أوربّا كونيّ

أراني، الآن، وفي ختام هذه المقالة المنعقدة حول صلتنا الحضاريّة بأوربّا والغرب عموماً، أَدلف إلى مثلٍ مستمَدٍّ من تجرِبتي الخاصّة. فعندما أَصدرتُ كتابيَ «طه حُسَين، رجل وفكر وعصر» (دار الآداب، بيروت 1985، يقع في 592 صفحة من القطع الكبير، وهو في الأَصل أُطروحتي للدكتوراه)، أَثار في حينه مباحث نقديّة ليس الآن المجال للوقوف عندها. على أنّي ذاكر منها مبحثاً مسهَبَاً قيّماً أَسبغه عليّ مشكوراً صديقي الراحل محمّد دكروب، وذلك في مجلّة «الآداب» (تمُّوز، آب، أيلول 1990)، ص53 - 62. كذلك ليس ههنا المكان مناسباً للأخذ والردّ؛ وإنّما أَودّ الإشارة إلى أنّ صديقيَ الغالي غمز من قناتيَ في مبحثه، لأنّي كنت مناصراً لطه حُسَين في إعجابه بالحضارة الغربيّة. وعهدذاك كان هذا الإعجاب مجلبة للارتياب والتُّهمة، فإنّ الأُمور كانت تُدار سياسيّاً، والغرب هو مصدر البلاء والهيمنة والاستعمار، وكانت أَمواج الاشتراكيّة تصخب وتعلو، بحيث نُعت القرن العشرون بأنّه عصر الانتقال من الرأسماليّة إلى الاشتراكيّة. غير أنّ الأَحوال انتكست على نحوٍ دراماتيكيّ، فحتّى الأَعداء الطبقيّون اللدودون للاشتراكيّة لم يكونوا ينتظرون أن يتهافت الاتحاد السوفييتيّ العظيم - وأَقول: العظيم، عن قناعة وموضوعيّة - بهذا الشكل المذهل الذي هو أَدخل في اللامعقول! في ظنّيَ المتواضع أنّ الاشتراكيّة، السوفييتيّة الطابَع، آلت إلى نظامِ رأسماليّة الدولة، بحكم تخلّف المجتمع الروسيّ؛ وهي رأسماليّة، في نهاية المطاف، لا تختلف بحالٍ عن الرأسماليّة البورجوازيّة التي تُعوّل عموماً على المُلْكيّة الفرديّة. ونعرف أنّ الإنتاجيّة، في حالة الرأسماليّة المعهودة، تفوّقت بأَشواطٍ على رأسماليّة الدولة الاشتراكيّة، حيث التأميم والجمود والاتّكاليّة وعدم المبالاة، دعك - وهذا من أَعجب القضايا - من اختناق الحرّيّة. وإن لم تكن الاشتراكيّة صِنْواً للحرّيّة، كما هي بداهة، فماذا تكون، وأيُّ دورٍ لها في عمليّة التطوّر الاجتماعيّ العاصف؟

وهناك ناحية ينبغي أن نتوقّف عندها ونُمعن النظر فيها؛ فنمط الحياة في الغرب، وهو من إنجازات حضارته، هو النمط عينه الذي كانت تتطلَّع إلى تحقيقه الاشتراكيّة السوفييتيّة وتعتقد أنّها في سباق ٍمع الرأسماليّة للحاق به وبلوغه. فالسوفييتيّ العائش في موسكو لم يكن منزله مجهَّزاً سوى بالأَغراض المألوفة في زمننا، والتي كانت في الأَصل متوافرة لدى الفرنسيّ الذي يحيا في باريس أو عند أيِّ إنسانٍ غربيّ آخَر. ونمط الحياة الغربيّة يراعي: البحث العلميّ، وساعات العمل، والعطلة السنويّة، والاغتراف من مَعين الثقافة بأَبهى صُوَرها، واللباس الأَنيق المهفهف، والمنزل المُريح؛ وتحرير المرأة تحريراً حاسماً، فهي نِدّ للرجل ورئيسة وعالِمة وحاكمة، وأَحياناً بأَفضلَ ممّا يفعل الرجل وأَقدر. وأَنجيلا ميركل، زعيمة لأَبرز بلدٍ في أوربّا قاطبةً، وهو ألمانيا؛ وتراها ترتدي أَبسط اللباس، وتحيا على نحوٍ متواضع، ويتهافت عليها زعماء القارّة للسلام عليها ومعانقتها. وهل كان مطمح الاشتراكيّة السوفييتيّة غير السعي الدؤوب للسير على خطى هذا النمط الغربيّ في العيش؟ بل إنّنا نزعم أنّ التجرِبة السوفييتيّة في الاشتراكيّة آلت إلى فشلٍ مدوٍّ، فالزراعة لحقها الخراب، والصناعة باتت متخلّفة؛ وازدهرت الثقافة، لأنّها تجمّل النظام، وبلغت الصناعة الحربيّة شأواً لا نظير له، وذلك لحماية التجرِبة التاريخيّة. إنّنا نزعم أنّ ما بقي حقيقة، من هذه التجرِبة التاريخيّة المرموقة، هو أنّ الروس، كأُمّة عريقة، صاروا أوربيّين، ولم يكونوا قبل ذلك سوى طامحين إلى بلوغ هذا الهدف. إنّ التطلّع نحو أوربّا الصاعدة التي امتلكت مفتاح الصناعة الحديثة، وابتنت، مع الثورة الفرنسيّة وما تلاها، مجتمعاً بورجوازيّاً راقياً، وبالتالي نمطاً للمعيشة متحضِّراً ومرفَّهاً؛ هذا التطلّع كان كونيّاً. نقع عليه في التاريخ اليابانيّ، كما نعرفه مع محمّد علي في مصر بشكلٍ ملموس وشائق، وهو المطمح نفسه الذي راود الإصلاحيّين الأَتراك. وهو التطلّع إيّاه الذي استشرفه، في التاريخ الروسيّ، كلٌّ من بطرس الأكبر وكاترين الثانية، وكان أن جرى إنجازه مع الثورة الروسيّة.

من ذكريات الصبا والشباب أنّه كان يدرّسنا الأدب الفرنسيّ، في دار المعلِّمين العليا، أُستاذ زائر لبنانيّ الأصل، ولكنّه كان يعمل في جامعة مانشستر ببريطانيا؛ وكنّا على صداقةٍ ووَدَاد معه، فهو طاعن بعض الشيء في السنّ وتغلب عليه الطيبة. وكنتُ أَخوض الأَحاديث الجمّة معه، وذات مرّة جاء ذكر الروس، فقال لي: هؤلاء قوم متوحّشون! ووقع هذا الرأي القاسي في نفسيَ موقع الغرابة والاستهجان، إذ كانت البروباجندا الشائعة تصوّر بلاد السوفييت على أنّها الجنّة الأرضيّة. وتوالت الأَيّام، إلى أن طالعتُ الرواية الكبرى لميخائيل شولوخوف «الدون الهادئ»، وكان شولوخوف الأديب المدلّل في العهد السوفييتيّ؛ فإذا بمَطَالع أَحداث الرواية أنّ أباً يغتصب ابنته! وعادت بيَ الذكرى إلى أُستاذي القديم في دار المعلّمين العليا، فليس كالأدب مرآة صادقة للشعوب. إنّ الثورة البلشفيّة رقَّقت من مشاعر هؤلاء القوم وأَدخلتهم في النسيج الأوربيّ، وذلك لأنّ نمط عيشهم غدا أوربيّاً.