تحولات الرمز في مسرح يوسف العاني

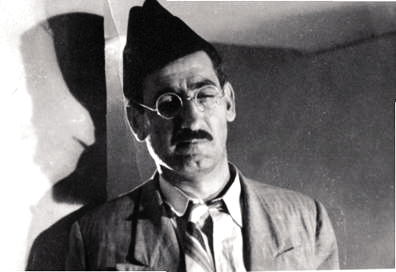

رحل أخيراً الفنان والكاتب المسرحي الكبير يوسف العاني، وبرحيله فقد المسرح العراقي واحداً من أهم أعمدته الراسخة التي أسست وطورت وأبدعت في المسرح والسينما والكتابة المسرحية. وتكمن أهمية العاني في المسرح العراقي والعربي، في أنه أكثر الشخصيات الفنية والإبداعية التي عملت على تعميق جودة الأداء المسرحي والإبداع فيه، وصولاً إلى جوهر الحياة العراقية في الصراع بين الخير والشر، إذ عمد إلى التعبير عن القوى المهمشة في الحياة والمجتمع وإبراز تطلعاتها وأحلامها في التطور والبقاء، فضلاً عن مواكبته الأحداث والتحولات الكبيرة التي شهدها العراق الحديث.

من هنا يمكن قراءة الأعمال المسرحية التي كتبها العاني وتمثلت فيها ثلاثة مستويات فنية ورسالية وإبداعية، وتتبع هذه المستويات الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية التي مر بها العراق... ففي المستوى الأول عبرّت مسرحياته عن موقف معارض للنظام السياسي العراقي في فترة ما قبل التغيير الذي حدث عام 1958م، وكانت الحمولة الرمزية في مسرحياته ترتكز على معاناة الإنسان العراقي في مقارعة الظلم والجور في إدارة الدولة، إذ سيطر الهمّ الطبقي والفئات والشرائح المغيبة والمهمشة عن المشهد السياسي والإنساني على بنية الرسالة المسرحية التي أبدعها العاني كتابة وتمثيلاً، ومنها مسرحية «رأس الشليلة» التي كتبها عام1951م، إذ حظيت هذه المسرحية باهتمام النخبة المثقفة في العراق مثلما حظيت باهتمام الأوساط الشعبية, وقد عرض العاني في هذه المسرحية المشكلات الناتجة عن «البيروقراطية السياسية والإدارية وكيفية انعكاسها على علاقة الجماهير بمؤسساتها»، وكان يرمز من خلال هذه العلاقة إلى الكيفية التي تتعامل بها السلطة آنذاك مع الناس وكبحها وقمعها لتطلعاتهم وأحلامهم في تحقيق العدالة والاستقلال، وتقوم فكرة هذه المسرحية على وجود انفصال بين الإدارة الحكومية والشعب، وتوضح المعاناة التي يكابدها الإنسان المهمش في مراجعته الدوائر الحكومية، وكيف أن هذه المعاناة تتحول إلى مصدر للسعادة بمجرد أن يحصل المراجع لهذه الإدارات على بطاقة توصية من المتنفذين، لأنها تسهل كل الإجراءات الحكومية، وهي بمنزلة العصا السحرية التي تنجز الإجراءات فوراً لمن يحملها، ففي المسرحية يعثر واحد من المهمشين على هذه البطاقة بعد سقوطها من جيب مراجع آخر ويستعملها في تسهيل مهمته وإنجاز معاملته وكأنها كنز منتظر. وهذه البنية تعبر بشكل جدي عن شعور مؤلفها باستفحال الطبقية والتمييز في بنية الإدارة الحكومية، وهي في الوقت نفسه تعلن تعاطفها مع الفئات الشعبية المسحوقة في المجتمع، التي لا تستطيع الحصول على تلك البطاقة لتسهيل مهمتها في مراجعة الدوائر الحكومية، وبرسالة رمزية باطنة يدفع العاني متلقيه إلى التعاطف مع المهمشين ويدفعه للرفض والاحتجاج على الإدارة الحكومية والعمل من أجل التغيير، لأن رمز المسرحية يمكن تعميمه على السلطة الحاكمة وطريقة تصريفها لأمور الناس آنذاك، وفي الاتجاه التحريضي نفسه كتب العاني مسرحيتي «ستة دراهم»، و«فلوس الدواء» عام 1954م ولكن بأطر أخرى.

ذروة النضج

يبلغ النضج الفني لدى العاني مداه في مسرحية «أنا أمك يا شاكر»، وفي هذه المسرحية يعلن العاني عن مواجهته مع الإدارة الحكومية في تلك المرحلة من خلال تقديمه الحالة الاجتماعية التي تعيشها عائلة عراقية تتكون من أم وثلاثة أبناء، وهذه العائلة مهتمة بالعمل السياسي ومقارعة الظلم والاستبداد، وتتضح هذه المقارعة في مقتل «شاكر» الابن الأكبر في السجن، والقتل في السجن غالباً ما كان يؤشر إلى الموقف الوطني المعادي للاستعمار بالنسبة إلى المقتول، وقد نجح العاني في هذه المسرحية وبأسلوب مبدع من خلال جعل شخصية «شاكر» مهيمنة على العمل كله وموجهة لحركة شخصياته، على الرغم من أن بداية المسرحية أوحت بمقتله وعدم حضوره في العمل المسرحي، وهي إشارة إلى أن الشهداء هم الهداة لمسيرة الشعب ضمن العقلية التي تحكمت بالمثقفين والسياسيين الثوريين آنذاك. أما الابن الثاني «سعدي»، فقد عبَّر عن الامتداد الطبيعي لشخصية أخيه «شاكر»، حيث انغمس في العمل الثوري واشترك في التظاهرات المعارضة للحكومة، الأمر الذي دفع السلطات إلى اعتقاله وسجنه.

وتعرض المسرحية صورة المرأة العراقية المدافعة عن حقوقها في ابنة أم شاكر (كوثر)، التي تؤمن هي الأخرى بالنضال ضد الاستعمار والتبعية، وتنخرط في العمل السياسي السري، ولكن من دون أن ترصدها عيون المخبرين، وتتلخص هذه الثلاثية في ثورتها وموقفها الوطني التحرري في شخصية أم شاكر التي مثلت المرأة العراقية الحاضنة للنضال الوطني في الأجيال المتلاحقة التي تريد التحرر والخلاص من الاستعمار، وذلك من خلال مباركتها لنضال أبنائها. وإذا كانت مسرحية «أنا أمك يا شاكر» تمثل أنموذج المستوى الأول من الرمز في مسرحيات العاني التي سبقت التغيير الذي حدث في عام 1958، فإنها في الوقت نفسه مثلت قمة المواجهة بين أبناء الشعب والإدارة الحكومية في تلك المرحلة، وعبرت عن مستوى العطاء والتضحيات لأبناء الشعب وهم يخوضون نضالهم ضد الاستعمار.

أما المستوى الثاني من الرمز فيتجلى في المرحلة التي أعقبت التغيير في يوليو 1958؛ فقد كتب الراحل يوسف العاني مسرحية «أهلاً بالحياة»، وهي مسرحية تتحدث عن جاسوس اسمه «عطا» يحب ابنة عمه «فوزية» ويحاول الاقتران بها، على الرغم من أنها لا تحبه، لذلك يحرضها ويساندها شقيقها على رفض «عطا» الذي ينتقل إلى موقف العداء من «فوزية» بعد معرفته برفضها الزواج منه، إذ كانت تحب شخصاً آخر هو صديق شقيقها، والمسرحية مكونة من فصول خمسة تنتهي بزواج «فوزية» من حبيبها. وتشير الكتابات التي دوّنت سيرة الراحل العاني إلى أنه بدأ كتابتها في عام 1957 وأنجزها في عام 1960 من بعد عودته من منفاه في لايبزغ بألمانيا، ولكن بنية المسرحية وطريقة علاقتها الفنية والنهاية السعيدة التي تضمنتها تشير إلى أن هذه المسرحية كتبت في العهد الجمهوري بعد عام 1958، لأنها تحدثت عن القوى المضادة للثورة ولم تتحدث عن التعارض الطبقي الذي كان سائداً في العهد الملكي، ومن بعد فبراير عام 1963 اضطر يوسف العاني إلى الصمت ومغادرة العراق إلى المنفى في بيروت، وعمل مع مسرح الرحابنة لوقت قصير بعد أن أصبح عاطلاً عن العمل في أيام منفاه الأولى، وقد اطلع في تلك المرحلة على مسرح بريخت حيث كان يزور ألمانيا بين مدة وأخرى.

أثر بريخت

أثر المسرح البريختي في أعمال يوسف العاني بشكل كبير، وهذا ما اتضح في المسرحيات التي كتبها بعد عام 1968، منها مسرحية «الخرابة»، و«الشريعة»، و«الخان», وهذه المسرحيات تمثل المستوى الثالث في مراحل التطور الفني والكتابي والرمزي في أعمال يوسف العاني، ففي مسرحية «الخرابة» حاول العاني أن يمازج بين التطور المسرحي العالمي والمسرح العراقي متأثراً بالمسرح الملحمي لبرتولد بريخت، لذلك تناولت هذه المسرحية رموزاً وشخصيات مختلفة عربية وغريبة، وهذه الشخصيات جمعها العاني في إطار الصراع الشمولي بين الخير والشر في العالم. أما في مسرحيتي «الشريعة» و«الخان» فقد حاول العاني العودة إلى الطابع المحلي الصرف، لكن البنية الفنية للمسرحيتين تحتمل وجود حمولات فكرية ورمزية عراقية وغير عراقية فيهما، وخاصة أن الإطار الملحمي هو الغالب على حركة العناصر الفنية فيهما، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن مسرح يوسف العاني وصل إلى قمة نضجه وتطوره بعد عام 1968، إذ أسهمت التجارب الفنية السابقة بتعزيز تجربته الشخصية وغناها، فضلاً عن تطوره الفكري والثقافي واطلاعه على التجارب العربية والعالمية. ويمكن إجمال التطور الإبداعي والرمزي في مسرحيات يوسف العاني بالعناصر الآتية: إن المستوى الأول من المسرحيات عبّر عن الهم الوطني من خلال بنية البيئة الشعبية والأسرة العراقية، وهذا المستوى وجه الرمز من الخاص إلى العام، أي من الأسرة إلى الوطن، وكان يعتمد على «عملقة» المهمشين في الحياة ودفعهم إلى موقع الصدارة في التحولات الاجتماعية والسياسية، واعتمد العاني في هذه المرحلة على المفارقة بين ما هو كائن وما هو متصور، لذلك اتسمت مسرحياته بالمسحة الكوميدية، وقد تكون الرسالة العقائدية في هذا المستوى العنصر الطاغي على محتوى مسرحياته، أما المرتكز الرئيس لهذه المسرحيات فهو الاعتراض على الوضع القائم آنذاك، ولذلك وجدت المسرحيات في تلك المرحلة قبولاً جماهيرياً واسعاً.

رسالة إنسانية

في المستوى الثاني الممتد من عام 1958حتى عام 1963, اتسم مسرح يوسف العاني بالتوجه نحو الدفاع عن الثورة التي آمن بمبادئها، لذلك لم تكن عقدة المسرحية تحمل تناقضاً مع الشامل الكلي المتمثل بإدارة الوطن، أي إن التناقض لم يعد يتجه من الخاص إلى العام، أي من موقف الأسرة الصغيرة إلى الوطن، بل أصبح التناقض عند العاني في هذه المرحلة أو هذا المستوى يتجه من العام إلى الخاص، أي من الوطن إلى الأشخاص الذين يحاولون إجهاض الثورة، فأصبح نسغ التناقض هنا نسغاً نازلاً، في حين كان في مستوى الأول نسغاً صاعداً، وفي هذا المستوى كرس العاني موقفه الفكري في رسالة المسرحيات من خلال الدفاع عن القائم وليس الهجوم عليه، وهي مرحلة ليست فاعلة كسابقتها ولا طويلة في نتاجه الفني، لأن هذه المرحلة سرعان ما أجهضت في فبراير عام 1963.

من بعدها عاد العاني مرة أخرى إلى الاعتراض، ليتشكل المستوى الثالث، ولكن هذا المستوى في مسرحيات العاني ورمزها اتجه إلى الهم الإنساني، وأصبح الموقف في مسرحياته لا يعتمد الرسالة العقائدية قدر اعتماده الرسالة الإنسانية التفاعلية مع المتغيرات التي تحدث في أرجاء مختلفة من العالم، كما حاول العاني في هذا المستوى إشراك الأفكار التقدمية بصيغها المختلفة مع أفكاره الخاصة، ليعبر من خلال مسرحياته عن توجه تضامني مع كل المعترضين على الاستلاب ومصادرة الحريات, لذلك كانت عملية تقديس الحرية هي المصدر الرئيس لأفكاره ورموزه في المسرحيات التي كتبها من بعد عام 1968. وبهذا تبدو تحولات الرمز في مسرحيات العاني متفاعلة مع النسق الثقافي الذي أطر الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية في العراق والعالم ■