بيـن الأنـا والضميـر

االأناب هي مصدر الكبر والتجبّر، لا يهمها أمر الآخر إلا بقدر خدمته لغرضها، هي تعمل في اللاشعور، مختبئة في الظلام، بآليات عدة، تكلم عنها وعددها فرويد وغيره من علماء النفس، وهي في معظمها آليات مداهنة، تبرر لصاحبها تصرفات تخدم ذاتها ولو على حساب الآخر.

لا تأبه بالحق والباطل، ولا بالعدل والظلم، فأنا دوماً المحق، وحكمي على الآخرين عادل، أنا المصيب والآخرون مخطئون. هي التي جعلت أحد ولدي آدم يقتل أخاه، واستمرت تفعل فعلها المخرب في المجتمعات الإنسانية منذئذٍ وإلى يومنا وحتى تقوم الساعة. فجاء في القرآن الكريم على لسان إبليس {قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ} (سورة الحجر: 37،36). هي الفجور المدسوس في النفس البشرية منذ خُلقت. وهي الأمّارة بالسوء. هي من بقايا الإرث الحيواني فينا، هي في الحيوان لتؤمن بقاءه واستمرار جنسه، معتمدة على أمور أربعة: الطعام والقتال والهروب والتكاثر. وجاء العقل البشري، فاستخدمته «الأنا» لمآربها، وأصبحت به أكثر شراسة ومكراً، إذ لم تعد تكتفي بما هو ضروري للبقاء واستمرار النوع، وإنما وسعت هدفها إلى تأمين أكبر قدر من الملذات له، ولو على حساب بني جنسه.

هذه «الأنا» الشريرة تجتمع مع أخواتها في المجموعة الواحدة من البشر، لتشكّل «الأنا» الجَمعية الأكثر شراً، تتظاهر بتعصب أعمى في قناعة وعواطف المجموعة ومنطقها. قد تكون المجموعة، أو سمّها «القطيع» عائلة، أو قبيلة، أو طائفة، أو أتباع دين ما، أو ذوي لون واحد لجلدتهم، أو ساكني بلد جغرافي. ينتج عن هذا التعصب سلوك شاذ تجاه قطيع على الجانب الآخر من الحاجز الوهمي المختَلق. أولئك هم قطيع آخر لا يهمني أمرهم. ليس للأخوة الإنسانية مكان في قاموسها.

ظلام اللاشعور الجمعي

مثال هذا السلوك الواضح التعصب لفريق رياضي يحمل اسماً ما، رغم أنه يباع ويُشترى، ورغم ما يقال عن الروح الرياضية السمحة، نسمع عن ضحايا وتخريب، لأن كرة دخلت أو لم تدخل بين قائمين. أمر يصعب فهمه، لأنه ينطلق من ظلام اللاشعور الجمعي دونما رادع عقلاني أو ضميري.

ومثاله الأقل وضوحاً والأشد ضرراً، هو ما تعارفت عليه الدول وأصبح مقبولاً، أن سياساتها هي ما يخدم مصالحها دون اعتبارات أخرى، فالكذب، والخداع، والظلم، والباطل، وسرقة الدول الأقل قوة واستباحة دمها ومالها، أمور مباحة في السياسة دونما خجل أو شعور بالذنب. كل الأخلاق المتعارف عليها، وكل القيم السماوية والأرضية التي قالت الدول إنها تعمل ضمنها، وكل حقوق الإنسان التي يزعمونها، تقف عند الحدود. أدى ذلك ويؤدي إلى حروب وخراب وشقاء وظلم بغير ضرورة ولا حق على مدى التاريخ.

ومثال آخر بدأت تتضح معالمه، ولم تظهر نتائجه الكارثية بعد جلية (برأيي المتواضع)، هو عولمة الاقتصاد الذي سُوّق له بشكل ماكر، ستتجمع من خلاله الثروة البشرية في أيد قليلة، تستعبد الكثرة الساحقة، من دون أن تكون لهذه الكثرة المغلوبة على أمرها وسيلة للاحتجاج أو الثورة، كما كان يحدث في الماضي، وإن ثارت فستثور على من لا رأي لهم ولا قدرة على تغيير الواقع وأسبابه، إذ الخصم الظالم شخصية اعتبارية مجهولة زئبقية لا يعرف أحد أين هي، هي شركات تتحكم بالمال والاقتصاد والأكل والشرب، في المسرح العالمي كله، هي تتحرك حين وحيث وكيف يريد أصحاب القرار فيها، والعامل الوحيد المحرك لها هو زيادة الربح بجشع وبلا حدود، فهي كيانات مادية وتلك طبيعتها، وليس للاعتبارات الإنسانية فيها مكان. ستتجمع معظم ثروة العالم في أيدي زمرة صغيرة تتحكم بواسطتها في معيشة الآخرين، وحتى في تفكيرهم، فالمال هو القوة التي تستطيع السيطرة بها على كل القوى الأخرى التي تؤثر في حياة الشعوب ومسيرة التاريخ. بالمال تستطيع تزييف الفكر الجَمْعي بما تملكه من إعلام أصبح في بيوت الجميع، فيُصدق الكاذب ويُكذب الصادق، يُخون الأمين ويؤتمن الخائن، كما تستطيع به تخريب جوهر الديمقراطيات وإفسادها، وكذلك تغيير موازين القوى العسكرية والاقتصادية، وأخيراً تستطيع به شراء ضمائر معروضة للبيع وما أكثرها في كل مكان، مهما بلغ ثمنها فهو مدفوع أصلاً من حساب أممهم المسروق.

ومثل آخر أدهى وأمر، هو عندما تعزى التصرفات الشاذة القاتلة المخربة إلى «الأنا» الجمعية الدينية، والمفروض بهذه «الأنا» أنها تدعو للخير والسلام على الأرض بين كل الناس، فتقتل الإنسان باسم خير الإنسان، وهل هنالك شر يفوق القتل؟ وقد حدث هذا في كل الأديان. مشهدٌ عسيرٌ على الفهم، تغلبت فيه «الأنا» الشريرة وأخرجت الدين عن رسالته، وداست بقدميها الملوثتين بالدم المبادئ التي ينادي بها.

الحيوانات من دون «الأنا»

أغلب الظن أن الحيوانات لا تملك «الأنا» الجمعية (رغم أنها تُدعى عقلية القطيع)، ربما لأن القوة الأنوية (إن صح التعبير) الشريرة فيها أقل شدة، وتقتصر مهمتها على حفظ البقاء والنوع بلا طلب نهم للملذات، أو أنها غير مهيأة للعمل الجماعي، حيث لم نر هجوم مجموعة من الحمير على مجموعة أخرى من الحمير رغم غبائها، ولا حتى مجموعة من الذئاب تهاجم مجموعة أخرى من الذئاب تقتلها وتخرب لها مساكنها رغم شراستها. لا الحيوانات الغبية ولا الحيوانات الشرسة تهاجم إخوتها في الجنس. لا يحدث ذلك إلا في الجنس البشري. ربما لأنه جمع الغباء والشراسة في بحث أناه عن اللذة اللامتناهية.

الضمير مقابل «الأنا»

أما الضمير فهو القوة المقابلة في النفس الإنسانية، موجود لدى الجميع، خُلق معه حين خُلق، هو التقوى، هو الخير بمعناه الواسع، هو من روح الله في آدم، معك ومعي أينما كنا. قال ولد آدم الذي تغلب فيه الضمير الخيّر على «الأنا» الشريرة لأخيه القاتل: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} (سورة المائدة: 28). وقال السيد المسيح عليه السلام «لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض، بل اكنزوا في السماء فحيث يكون كنزك يكون قلبك»، وقال «أحبّوا أعداءكم». وقال كونفوشيوس «لا تعامل الآخرين بما لا تريد أن يعاملوك به». مهمة الضمير هي الحد من طغيان «الأنا» الشيطانية، وضبطها، وجعلها تتصرف في الحدود الضرورية لصاحبها في حفظ حياة معتدلة، وسعادة ولذة مقبولة، من دون أن تقوم على حساب غيره.

الضمير يكره الكبرياء والتفاخر، ويدفع إلى التواضع. وفي القرآن الكريم {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} (سورة النساء: 36)، كما يحث على احترام الآخر من أي قطيع كان، فالناس سواسية، وأفضلهم أنفعهم للناس.

قد يتغلب الضمير على الأنانية عند البعض، وبدرجات متفاوتة، فينتج عن ذلك زمرٌ من الأخيار المخلصين، وهم يتدرجون في تقواهم، وقد تصل التقوى عند بعضهم إلى قهر «الأنا» بشكل كامل، وإنكار الذات، والتفاني في خدمة الآخر، لا يريدون بذلك جزاءً ولا شكورا، سعادتهم في رضا ضميرهم الذي ملأ وجودهم، وهي سعادة متواضعة خفية كصاحبها، لكنها أعظم وأكثر عمقاً من لذة «الأنا» الجسدية. يقول أحد الصوفيين: «لو علم الملوك السعادة التي نحن فيها لحاربونا عليها، وها هي رابعة العدوية تخاطب الله، وهو معها في قلبها تقول: «يا رب أنا أعبدك لا طمعاً في جنتك، ولا خوفاً من عقابك، وإنما لأنك تستحق العبادة». هو الحب المطلق الخالص، وهي السعادة الشاملة لصاحبها، هؤلاء قلة قليلة، رضيت عنهم ضمائرهم ورضوا عنها.

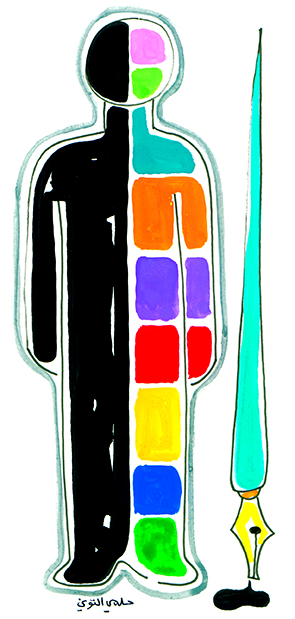

هذا الصراع بين الأنا والضمير، بين الخير والشر، بين الفجور والتقوى، مستعرٌ في نفس كل إنسان منذ ولادته وحتى أواخر أنفاسه. محصلة هذا الصراع هي ما يشكّل مادة نسيج هذا الشخص أو ذاك، وهي التي تمسك بمقود سلوكه في حياته: مع نفسه وفي بيته، في عمله ومجتمعه، وفي إنسانيته، هي مكمن خيره وشره.

عند نهاية المطاف، وحين توشك مسرحية الحياة على النهاية، وحين يدرك الجسد أنه فقد قدرته على البقاء، لطارئ حطم البنيان، أو لفقدِ خلاياه قدرتها على الصيانة والتجديد طبقاً لبرمجتها حين خُلقت، تُدرك الأنا حينذاك أن دورها قد انتهى، فلا مجال لبقاءٍ أو لملذات جسدية، فتغادر المسرح ليتفرّد فيه الضمير حراً من قيودها، هو صاحب الدور الأخير في تلك المسرحية القصيرة، يلعبه بلا منافس، قوياً يملأ النفس، يُحاسب صاحبه {كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا} (سورة الإسراء: 14)، بميزان عادل، فهو من الله حين نفخ في آدم من روحه، والله هو العدل المطلق، هو الذي رفع السماء ووضع الميزان، وهو الذي حرّم الظلم على نفسه وجعله محرماً بيننا، وهو مَن جعل عقاب الظلم ظلمات، وجزاء الخير نوراً، ويصدر حكم ضميرنا العادل علينا، لا محاباة فيه، فنكون نوراً أو ظلمة، وهو حكم أبدي، هو ثوانٍ وهو كل الزمن، هو حكم قريب بعيد، حيث يتوقف الزمن، حيث الزمن بعدٌ متصلٌ بعالمنا هذا، يتوقف في عالم النور والظلام (آينشتاين)، وتكون إما ندامة مظلمة حارقة أبدية أو سعادة نيّرة وطمأنينة ورضا .