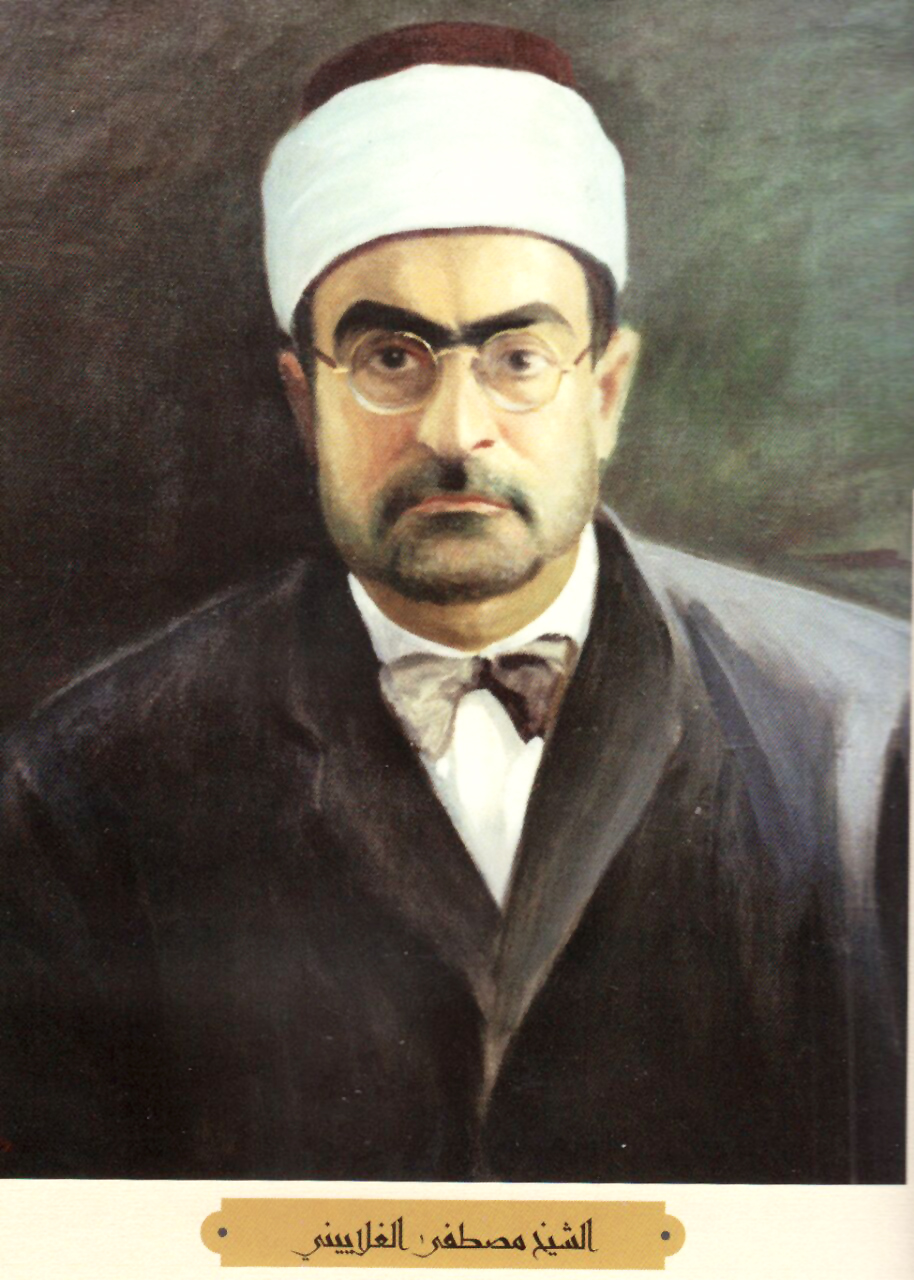

الشيخ مصطفى الغَلاَييني علاّمة بيروت

بفيضٍ من الحبّ والتقدير أَكتب لكـــم عـــــن الـــــــشيخ مصطفى الغَلاييني (1885 - 1944). وأُراني خَجِلاً من هذا اللبنانيّ العربيّ الكبير، لأنّي اعتزمتُ الكتابة عنه منذ زمنٍ بعيد، ولكنّ الظروف والأَهواء كانت تصرفني عنه المرّة تلو المرّة؛ مع أنّي، إبّان هذا الانقطاع الطويل، حبّرت مئات الصَّفَحات عن هذا الأديب وذاك، وخطَطْتُ معالجاً هذا الموضوع وذاك؛ وظلّ الشيخ الغَلاييني بمنأى عن الوقوف عنده، مع أنّ الوفاء، الذي أَدّعي أنّي فُطرت عليه، يقتضيني أن أَسوق للقارئ العربيّ سطوراً حافلاتٍ عن هذا العَلَم البيروتيّ الأَصيل.

وإذا كنتُ في عدد سابقٍ من «العربي» الغرّاء (مايو 2015) قد حدّثتكــــم عن أديب بيروت المبدع محمّد عيتاني، وختـــمتُ مقاليَ عنه بدعوتكم إلى إزجاء الشكر لقلمي المتـــواضــع، لأنّه عرّفكم، في غالب الظنّ، على كاتبٍ تجهــــلونه على العموم؛ فإنّ الأَمر ربّما يتضاعف هذه المرّة، ووطأة الذنب عندي شديدة، لأنّنــا غمطنا الشيخ مصطفى الغَلاييني حقّه المشروع، وهو، في تاريخنا الأدبيّ والثــــقافيّ، الشاعر الجليل، واللغويّ الفذّ، والوطنيّ العريق.

الغَلَاييني من الغلْيون

وبعد، فإنّ القارئ في عراق النخيل أو تونس الزيتون أو في موريتانيا القصيّة، سوف يتساءل، وقد عقد منه الجبين، عن مصدر اسم هذه العائلة: الغَلاييني.

والحقّ أنّي مدين بفكّ عُقْدة هذا الاسم، المتداوَل في المحيط البيروتيّ، إلى علّامتنا الراحل الشيخ عبدالله العلايلي. فقد كنّا في زيارة صداقة له في بيته، ودار الحديث حول الشيخ مصطفى الغَلاييني، فإذا بكبيرنا الشيخ العلايلي، وهو مَنْ هو في دنيا العربيّة والوطنيّة، يلتفت إليّ بحماسته المعهودة، مُثْنياً على سِفْر الغَلاييني المرموق، وهو «جامع الدروس العربيّة»؛ ثم إذا به يستذكر بعض شعره فيُلقيه والصَّخْبُ ملءُ بُرْدَيه.

وسقتُ إلى صاحب الكتاب الشهير «مقدَّمة في دراسة لغة العرب»، ونحن جُلُوسٌ في حضرته، وهو، كمألوف عادته، يقتعد الأرض فوق حَشِيّةٍ وأمامه طاولة واطئة يستند إليها؛ عن مصدر هذه التسمية: الغَلاييني. فأَنبأَنا أنّها مستمدَّة من التعبير الأجنبيّ الفرنسيّ: غلْيون Galion، وهو المركب، بمعنى أنّ هذه العائلة تشتغل في البحر وتمتطي الغلْيون، تنقل بواسطته البضائع من السفن إلى رصيف الميناء، وتعمل في ممارسة الصيد البحريّ، وبالتالي فقد نُسبت إليه.

ونحسب أنّ الكلمة مرادفة للمصطلح العربيّ المعروف في مِصْر، وهو المراكبي وجمعها المراكبيّة، مع العلم بأنّ هناك عائلة في مِصْر تحمل اسم: غليونجي، ومنهم رجل علمٍ يُدعى: ﭘول غليونجي، فهل هي صيغة تُرْكيّة لما هو شائع عندنا: غلاييني؟

كما أنّ هناك عائلة معروفة في اللاذقيّة بسورية تُدعى: غَلَونجي. ولا بأس أن نُورد، من باب التوسّع والفُكاهة، أنّ غلْيون، كما جاء ذكره في «معجـــم عـــبدالنُّور المفصَّل» (فرنسيّ ـ عربيّ، ط7، ص479، دار العلم للملاييــن، بيروت 2005)، هو السفينة الشراعيّة، حـــربيّة وتجاريّة، التي استُعملت قديماً، وعلى نحوٍ خاصّ، وذلك لنقل الذهـــب إلى إسبانيا من مستعمراتها. وعلى هذا فلربّما مصدر غلاييني، عند التحقيق، من غَلْيونة Galiote، وهي مركب شِراعيّ صغير، يستعمله الهولنديّون للصيد، وهو عندنا ربّما لنقل البضائع أيضاً.

مولده ونشأته العلميّة

هو مصطفى بن محمّد سليم الغَلاييني، من مواليد بيروت، من أَرض الشام، عام 1885 (ورد هذا التاريخ لدى الزِّرِكْلي في «الأَعلام»، وكحّاله في «معجم المؤلّفين»: 1886، وهو خطأ). وقد ترعرع في بيئة إسلاميّة صرفة، فإذا بأَساتذته في مرحلة التعليم، سواء في المدرسة أو في المسجد، ثُلّة من المشايخ الأَفاضل، إذ من الملاحظ عهدذاك أنّ رجال الدين كانوا في الوقت نفسه رجال تربية وتعليم، وذلك لأنّ التعليم الحديث، كما نعهده في أَيّامنا، لم يكن شائعاً بعدُ.

وهو في تعريفه بنفسه في هامشٍ من ديوانه «ديوان الغَلاييني» (ص37)، يأتي على ذكر بعض هؤلاء المشايخ الذين كان لهم أَكبر الفضل في إتقانه العربيّة. ومن هؤلاء الذيـن يُـورد أَسـماءهـــم: الشـيخ محيي الدين الخيّاط (ت 1914)، وهـو عـارف بالتـاريخ الإسلامـيّ وبالنحــو، ولـه «تفســــير الغــريــب فــي ديــوان أبــي تمّــــام».

وهنـاك الشـيخ عبــدالبـاســط الفـــاخـــوري (ت 1906)، وكان مفتي بيروت، وله كُتُب، منها

«ذخيرة اللبيب» في السيرة النبويّة.

ومن أَساتذته في المسجد الشيخ عبدالرحمن الحوت، وهو من رجال العلم اللامعين في بيروت المحروسة، وهناك شارع فيها معروف يحمل اسمه؛ كذلك هناك الشيخ حسن مدوَّر الذي له فضل كبير عليه.

انتقاله إلى الأزهر

عندما غدا الغَلاييني شابّاً طريّ العود، في الثامنةَ عَشْرَةَ من عمره، يمّم، آخِر عام 1902، شطر مِصْر، حيث الصَّرْح الدينيّ العريق، الأزهر؛ وهناك حظي بأن يقرأ العلم الدينيّ على يد مُصْلحٍ كبير هو الشيخ محمّد عبده، وكان يتولّى عهدذاك منصب الإفتاء في الديار المصريّة.

على أنّنا نعتقد أنّ حظّاً استثنائيّاً حالفه، كما حالف قبله طه حُسَين إبّان دراسته الأزهريّة، وهو أنّه نَهِلَ العلم لدى الشيخ سيّد المَرْصفي، وهو عالِم لغة متميّز، وقُدّر له أن يتعاطى تدريس الأدب بين أَروقة الأزهر، وكانت مادّة مُحْدَثة في الدراسة عهد ولج طه حُسَين ومصطفى الغَلاييني هذا المعهد التعليميّ الذائع الشُّهْرة؛ فكان للمَرْصفي أثر خطير في مسيرة كلا الرجلين. وكان الشيخ محمّد عبده هو مَنْ وقف، ضمن خطواته الإصلاحيّة للأزهر، وراء إدخال العلوم الحديثة على منهاج التعليم، وكان في عِدادها النهوض بالعربيّة وآدابها.

ووجد الشيخ الإمام ضالّته في الشيخ سيّد علي المَرْصفي، الذي كان مشهوراً بتضلّعه في اللغة وأَسرارها، وعنايته بالأدب العربيّ على نحوٍ معمَّق وفيه إحاطة. لهذا صار المَرْصفي يُلقي دروسه في الرواق العبّاسيّ خلال حرم الأزهر.

وما إن علم الفتى طه، الذي دخل الأزهــــر عام 1902، أنّ الشــيخ المَرْصــــفي سيــقرأ «المفصَّل في صَنْعة الإعــــراب» للزَّمَخْشَري، خــــلال يومــــين من الأسبوع، حتّى وافاه وجلس إليه مفتوناً.

ويبدو أنّ المَرْصفي، الفهّامة اللمّاح، عثر في تلميذه طه عـــلى هذا الــــفتى النابه. فانعقدت سريعاً الأُلفة والصداقة بين الأستاذ وتلميذه.

وهكذا تحوّل طه، المتبرّم من مشايخه في الدين الذين يغلب على معظمهم الجهل والتخلّف، وهكذا كان رأي المَرْصفي نفسه بهؤلاء المشايخ من زملائه الذين كان لا يفتر عن تقريعهم والعبث بهم؛ تحوّل طه إلى اللغة والأدب، وصار المَرْصفي أُستاذه الأَوّل الذي غرس فيه الذوق الأدبيّ، ودرّبه على قراءة النصّ العربيّ القـديم قــراءة سليمـة ومتفحِّصـة ومعمَّقـة. والكـلام علـى الشـيخ سـيّد المَرْصفي يطــول عنـدنـا ويتفرّع، ما دام أنّنا خَصَصْنا هذا العلّامة لدى دراستنا «طه حُسَين، رجل وفكر وعصر» (دار الآداب، بيروت 1985) بفصلٍ مُسْهَب متشعِّب (ص149 - 168)، فقد كان المَرْصفي هو الباعث الحقيقيّ على انعطاف طه حُسَين بشكلٍ حاسم نحو الأدب العربيّ، وعلى تركه الأزهر، الصَّرْح البالي لعهده، وولوجه بعدئذٍ الجامعة المِصْريّة الوليدة عام 1908.

وكان من جراءة مصطفى الغَلاييني، وهذه الجراءة علامة فارقة في شخصه منذ بواكير حياته، أنّه كتب، وهو في مِصْر تلميذ يتلقّى العلم الأزهري، على صَفَحات جريدة «الأهرام» مندّداً بفساد طرق التعليم في الأزهر، في مواجهةٍ منه مع المحافظين والمتزمّتين.

تلمذته للشيخ المَرْصفي

من أسفٍ أنّنا لا نملك معلومات توضيحيّة حول مصطفى الغَلاييني وعلاقته بالشيخ المَرْصفي أُستاذه، مع أنّه وَفَدَ على مِصْر والأزهر في المرحلة التعليميّة إيّاها.

فالغَلاييني جاء مِصْر عام 1902، وكان في الثامنةَ عَشْرَةَ؛ وهو العام نفسه الذي دخل إبّانه طه الأزهر، وكان في الثالثةَ عَشْرَةَ، وبعد ثلاث سنوات صار تلميذاً للمَرْصفي، أي في السادسةَ عَشْرَةَ، وقد لزمه لسنواتٍ أربع.

ونحن على بيّنة أنّ الغَلاييـــــني أَمضى ثلاث سنوات في القاهرة، فهل أنّ الصِّدَفَ جمعته بالتلميذ في الأزهر طه حُسَين؛ أو لربّما التقيا، في آخِر سنةٍ له هناك عام 1905، في بعـض دروس الشــيخ المَرْصفـي عنــد قـراءتــه «الحمـاســة» لأبـي تمّـــام أو «الكـامـل» للمبــــرِّد، أو «المُغْني» لابن هشام، فضلاً عن «المفصَّل» للزمخشري؟

ولكنّ، الذي نحدس به ونستخلصه أنّ مصطفى الغَلاييني قد أَصابه، إثر تتلمذه على المَرْصفي، ما أَصاب طه حُسَين، وذلك من انصرافٍ عن العلوم الدينيّة ومن غوصٍ في العلوم الحديثة. وهكذا تعمّق طه في الأدب العربيّ والنقد والتاريخ الإسلاميّ؛ في حين تغلغل الغَلاييني في العربيّة، تدريساً وتأليفاً، بحيث ترك لنا دُرّته اللغويّة «جامع الدروس العربيّة». فهي، في حقيقة التقويم، التي أَبقت له ذكراً دائماً ومتجدّداً، وهي التي حملت أحد الدارسين القلائل لمصطفى الغَلاييني، وهو أَحمد الخُوْص، على أن يَسِمَ كتابه الموقوف على دراسة «الجامع»، والواقع في 404 صفحات من القطع الكـــبير، بالعنوان التالي: «الغَلاييـــني، نحويّ العصـــر» (المطبعة العلميّة، دمشق 1988).

إنّ أثر الشيخ سيّد المرصفي (ت 1931) في طه حُسَين لعظيم، بدليل ما أَتى عليه طه في أَوّل كتاب أَصدره عام 1915: «أُستاذنا الجليل سيّد المَرْصفي أَصحّ مَنْ عرفتُ بمصر فِقْهاً في اللغة، وأَسلمهم ذوقاً في النقد، وأَصدقهم رأياً في الأدب، وأَكثرهم رواية للشعر، ولا سيّما شعر الجاهليّة وصدر الإسلام» (تجديد ذكرى أبي العلاء، ص5، ط6، دار المعارف، القاهرة 1963).

وأحد تلامذة المَرْصفي، وهو محمّد محيي الدين عبدالحميد، وهو الذي وقعنا على اسمه فوق أَغلفة عشرات الكتب التي حقّقها في تراثنا؛ يذكر أنّ الحَلْقة الدراسيّة التي كان يعقدها الشيخ سيّد المَرْصفي كانت تشتمل، فضلاً عن الأزهريّين من طلبته، على الأُدباء والشعراء المعاصرين له، فتغدو حَلْقة العلم هذه مِهْرجاناً.

ولكنّ الأمر الذي استوقفنا ووقفنا عنده تتلبّسنا فيه بعض الحَيْرة، أنّ طه حُسَين أَفاض في ذكر أُستاذه المَرْصفي وفي الاعتراف الصريح بما كان له من أَيادٍ بيضاء عليه، حتّى إنّه أَتى على اسمه غير مرّة في كتابه الذاتيّ الشهير «الأَيّام»؛ بيد أنّ مصطفى الغَلاييني كان مقتّراً في الإشادة بأُستاذه العلاّمة. إذ إنّه، في الحاشية الواردة في الصفحة 37 من «ديوان الغَلاييني»، يُجمل رحلته في طلب العلم بالأزهر بهذه الجملة المقتَضَبة: «وقد سافرتُ إلى مِصْر، أَواخر عام 1320هـ، فقرأتُ في الجامع الأزهر على الأُستاذ الإمام المرحوم الشيخ محمّد عبده، مفتي الديار المصريّة لذلك العهد، وعلى الشيخين الجليلين محمّد أبي راشد وسيّد المَرْصفي، وغيرهم».

الغَلاييني المُصْلح والسياسيّ

نخال أنّ المنحى الإصلاحيّ الذي نتبيّنه في كتابات مصطفى الغَلاييني، وعلى نحوٍ خاصّ في كتابه «أريج الزّهر»، الذي من دون تاريخ مذكور على صدوره الأَوّل، ولكن ينبغي أن يكون نشره بعد عام 1910، لأنّه يتضمّن مقالات نُشرت في مجلّة «النبراس» التي أَصدرها عامَيْ 1909 و1910؛ كذلك فهذا الكتاب صادر قبل عام 1914 أو خلاله، لأنّه يشتمل على مقدَّمة كتبها أُستاذه، الذي أَتينا على ذكره في مطلع دراستنا هذه، وهو الشيخ محيي الدين الخيّاط، الذي ارتحل عن دنيانا عام 1914. يحتوي «أريج الزّهر» على مقالات في التربية والأَخلاق والبِدع والتعليم والمرأة؛ وهو - أي الكتاب - من نتائج تلقّحه بسيرة محمّد عبده أُستاذه ومرشده. فالغَلاييني داعية لثورة أدبيّة أخلاقيّة: «إنّ عوامل التربية والتعليم هي أَعظم مؤثّر في نفوس الأُمم، وإنّها هي السبب الوحيد، والدواء الشافي لأَدوائها. فلا رُقِيّ ولا نجاح إلاّ بتغيير الأَخلاق الشائنة ونزع الصفات الضارّة. درج على ذلك الأَنبياء والفلاسفة، وتبعهم علماء الأَخلاق والاجتماع، ولنا فيهم أُسوة حسنة وقُدوة صالحة» (أريج الزّهر، ص128، منشورات المكتبة العصريّة، صيدا ـ بيروت 1961).

ففي نظر الغَلاييني لا جدوى من طلب الثورة بالسلاح والعنف، إن لم تسبقها ثورة أدبيّة إصلاحيّة تمهّد لها السُّبُل وتؤمّن لها النجاح والديمومة. ولسنا بلائمين الشيخ مصطفى على مَنْزَعه المثاليّ، لأنّ العلائق متداخلة بين الثورتين، فالأَخلاق ليست مُعْطًى مطلقاً مُنْزلاً لا تبديل فيه ولا تعديل.

إنّ شيخنا الغَلاييني يأخذ الموضوع بشكلٍ متصلّب لا جدليّة فيه: «إنّ الثورة لطلب الحقّ والحرّيّة بالسيف، إن لم تتقدّمها الثورة لإصلاح العادات وما درج عليه الشعب من الأَخلاق السافلة، لا تُجدي نفعاً ولا تُغني فتيلاً؛ لأنّه متى سكنت ثائرة المطالبين بالقوّة، أو استمالهم الباطل إليه، عادت الأمّة إلى أشدّ ما كانت عليه من الظلم والخمول ورقدة العزيمة» (أريج الزّهر، ص130).

ولسنا مختلفين مع الشيخ مصطفى حول أَهميّة الأَخلاق، وعلى أنّ النظافة الخُلُقيّة ذات أَثر حاسم في حياة الأَفراد والأُمم. فلا حياة هانئة للفرد من غير استقامةٍ ونزاهة وخُلُقٍ رَضِيّ.

كما أنّ الأمّة التي غلبت عليها عوامل الفساد والتقهقر تسقط في مستنقع الرذائل ويتمزّق عندئذٍ النسيج الاجتماعيّ وتنهشها الكوارث. ولكنّ هذه النواقص عند الأَفراد والأُمم ليست منفصلة عن الأَوضاع الاجتماعيّة والنُّظُم السياسيّة التي تستظلّ بها.

ولنضرِبْ مثلاً توضيحيّاً نستمدّه من مَقُوْلة الشيخ محمّد عبده الشهيرة من أنّه، عَقِبَ نزوله باريس واطّلاعه على أَخلاق الغربيّين، رأى الإسلام هناك ولم يَرَ المسلمين؛ في حين أنّه في بلده، يقصد المشرق، أَبصر المسلمين ولم يقع بصره على الإسلام! وأَهل أوربا هؤلاء الذين افتتن الشيخ محمّد عبده بأَخلاقهم الفُضْلى، بحيث حَسِبَ أنّهم يعتنقون الإسلام بكلّ ما يحمل من قيمٍ ومزايا، مع أَنّهم في قرارتهم ليسوا مسلمين. ولو أنّ الشيخ محمّد عبده وطئت قدماه أوربا قبل قرون، وكان شاهداً على القبائل المتوحّشة التي اكتسحتها، نازلةً إليها من شَمال القارّة، لوجد منظراً عَجَباً.

أوربا هذه صارت إلى ما صارت إليه من رقيّ أخلاقيّ حضاريّ أَخذ بلُبّ الشيخ محمّد عبده، وذلك إثر الثورة الفرنسيّة، التي رافقتها أيضاً موجات الإرهاب والاضطراب والإعدامات، ولكنّها انتهت بعد عقود من السنين إلى الاستقرار الحضاريّ وإلى الحرّيّة والمساواة والإخاء، شعار الثورة الأَثير. إنّ أَخلاق الأوربيّين «الإسلاميّة» هي ابنة الثورة البورجوازيّة التي أَجهزت على الإقطاعيّة وأَقامت نظاماً متقدّماً تاريخيّاً، ويُعوَّل فيه على الديمقراطيّة والحوار والبرلمان والصحافة، وعلى مزيدٍ من العدالة الاجتماعيّة، مقارنةً بما سبقه من سُخْرَةٍ واغتصابٍ ومظالم.

وخلاصة الأمر أنّ الأَخلاق الإسلاميّة التي أَبصرها الشيخ محمّد عبده لَدُنْ الأوربيين هي من أَفضال الثورة الفرنسيّة ومآلاتها التاريخيّة. فالثورة على الإطلاق يصنعها البشر، وبالتالي فالثورتان العنفيّة والأَخلاقيّة تتقاطعان وتمتزجان، ولا أَسبقيّة لواحدةٍ على الأخرى إلاّ في المخيال المثاليّ، وذلك لأنّ هذه الأسبقيّة تكون تارةً لإحداهما وطوراً للثانية. لهذا ليس هناك من ثورة نظيفة تماماً، ما دام صُنّاعها بشراً تتقاذفهم الأَهواء والمطامع والأَنانيّات.

وبعد، فبورك هذا المنحى الإصلاحيّ لدى الشيخ مصطفى الغَلاييني، أيّاً يكن مَنْزَعُه وتصوُّره ومَشْرَبُه؛ ولا نرتاب أنّه تشبّع بهذا الحسّ الفاضل من تلمذته للشيخ الأستاذ محمّد عبده الذي كان نجم زمانه، وكان من عاقبة تأييده للثورة العُرابيّة أنّه نُفي وجاء إلينا ضيفاً حالّاً في بيروت المحروسة.

ومن مظاهر الوفاء عند الغَلاييـــــني أنّه أَهدى كتابه «أريج الزّهر» إلى أُستاذه العلاّمة: «وقد فكّرتُ فــيمَنْ أُهدي إليه كـــــتابي هـــــذا، فكان أَوّل مَنْ مرَّ بخاطري وأَوسطه وآخِره الشيخ محمّد عبده، مفتي الديار المصريّة، رضي الله عنه. فإلى روحه الطاهرة البارّة أُهدي هذا الكتاب، اعترافاً بفضله عليَّ وعلى الأمّة جمعاء. المقرّ بالجميل: الغَلاييني» (ص3).

مجلّة «النِّبْراس»

إنّ مناداة الشيخ الغَلاييني بالإصلاح ليست بالأمر الغريب، فإنّه، طَوَال حياته، كان منهمكاً بأُمور السياسة، يتعاطاها ويخوض في غمارها.

وهكذا نراه، إثر إعلان الدُّستور العثمانيّ، يُصدر مجلّة «النِّبْراس» عام 1909؛ وظلّت لسنتين ثم احتجبت بسبب الظروف الماديّة.

وهي، كما جاء في صدر عددها الأَوّل، «مجلّة شهريّة تبحث في الاجتماع والعمران والعلم والأدب والتاريخ والسياسة». ومن خلال الاطّلاع على فِهْرِس سنتها الأولى التي في حوزتنا، نتبيّن التفات صاحبها إلى الموضوعات السياسيّة، شأن: أسباب الانقلاب العثمانيّ، خلع عبدالحميد، تركيّا الجديدة، تحيّة الدُّستور العثمانيّ، جمعيّة الاتّحاد والتّرقّي... وهو قد انضمّ عام 1910 إلى هذا الحزب ثم انسحب منه؛ كما انتسب إلى حزب الائتلاف؛ كذلك إلى جمعيّة الإصلاح البيروتيّة التي أَغلقتها السلطات التركيّة عندما شنّت حملتها على الحركة العربيّة. ولندرك أَهميّة هذه الجمعيّة نذكر أنّها عقدت في باريس، عام 1913، أَوّل مؤتمر عربيّ يطالب بالإصلاح السياسيّ. وكان يرأسها عهدذاك الشيخ أَحمد عبّاس الأزهريّ. فالغَلاييني دائب على الانخراط في صفوف الأَحزاب والجمعيّات، وذلك لينهض بتطلّعاته ومطامحه. وكان عضواً في المؤتمر الإسلاميّ بالقدس، الذي انعقد على إثر قضيّة «البُراق» وتحرّش اليهود بالعرب وادّعائهم أنّ المسجد الأقصى بُني في موضع هيكل سُليمان!

ولاحظنا أنّ موادّ كتابه «أريج الزّهر»، وهو الإصلاحيّ الفحوى، مستمدٌّ كثيرُهُ ممّا خطّه الغَلاييني في «نِبْراسه». والغَلاييني في مجلّته هذه يحمل على رجال الدين الجامدين؛ شأن ما كان موقف أُستاذه سيّد المَرْصفي في رجال الأزهر الذين كان ينعتهم بالقصور والجهل.

يقول الغَلاييني في مقال له عنوانه «هَجَعات الأمّة ويَقَظاتها»: «أمّا الأَسباب التي تجعل الأمّة خاملة متقهقرة ساقطة فهي كثيرة، منها جمود كثير من علماء الأَديان ووقوفهم سدّاً منيعاً أمام تيّار الأمّة المندفعة إلى التقدّم، لتكون من كبريات الأُمم الحيّة. وهناك يتّخذون الدين وسيلة وشِراكاً يصطادون بها عقول العامّة، ليرجعوهم عن نُصرة المصلحين ومتابعة علماء الكون والاجتماع، فيُكفّرون ويُفسّقون، ويُحلّلون ويُحرّمون، وربّما دماء الأَحرار يُبيحون، وما ذلك إلاّ نتيجة جهلهم لو كانوا يعلمون» («النِّبْراس»، م1، ج10 (13 يناير 1909)، ص390).

إنّ صرخة الغَلاييني في وجه الحكّام، الذين حادوا عن سُبُل الرشاد وآثروا المنفعة وباعوا الوِجْدان، لمجلجلة. كذلك هو عصا غليظة في تقريع الأَغنياء والموسِرين، فهم عُبّاد أَموال يكنزونها في الصناديق، عن الحقّ غافلون وفي المتارف غارقون. كذلك العلماء، أين هم؟ «العلماء يقولون ما لا يفعلون، وبأَهوائهم مشتغلون، وعن تعليم الأمّة وتهذيبها وإرشادها لاهون، مع أنّهم عالمون، وعلى الحقيقة مطّلعون. فهل نقول: ليس عندنا علماء؟ أم نقول: إنّهم باعوا الدين بالدنيا، واستبدلوا الذي هو أَدنى بالذي هو خير؟» (مقالة: «أَقحطُ رجالٍ أم قحط وِجْدان؟»، أريج الزّهر، ص26).

مقالة نفيسة: «الاستقلال الشخصيّ»

هناك مقالة نفيسة خطّتها يراعة الشيخ مصطفى الغَلاييني في مجلّته «النِّبْراس»، وجعلها مطلع أحد أَعدادها (م1، ج8 (15 أكتوبر 1909)، ص281 - 288)، وعنوانها: «الاستقلال الشخصيّ أو الاعتماد على النفس». وقد أَعاد نشرها في كتابه «أريج الزّهر» (ص113 - 119)، غير أنّه - ولا ندري مغزى ذلك ومرماه؟ - قد حذف مقدار صفحة أخيرة من المقالة الواردة في المجلّة، وتنطوي على فكرة مضيئة ومعبِّرة أَوفى تعبير! فكرة مصطفى الغَلاييني المحوريّة، في هذه الصفحة المحذوفة، أنّ الحرّيّة الحقّة هي التي يصنعها الشعب ويتولاّها بقوّته الذاتيّة، ولا يُفيضها عليه الجيش مثلاً ثم ينزعها متى انطفأت حميّته؛ أو تكون الحرّيّة منحة من الحكومة مقترنة بسلطانِ مانحٍ، ولكنّها قابلة للضَيَاع عند سقوطه. «فلو كانت الأمّة هي التي طالبت بحقوقها وأَصرّت على نيل حرّيّتها، فلا يمكن أن تُنتزع منها حرّيّتها ما دام فيها رمق من الحياة» («النبراس»، ص288).

لهذا يحتاط الغَلاييني في تقريظ الحرّيّة التي ظفرت بها الأمّة: «إنّ الأمّة العثمانيّة قد نالت حرّيّتها بواسطة الجيش المظفّر، وأَهالي البلاد منهم مَنْ هو مستعدّ لها، ومنهم مَنْ لم يدرِ لها معنى ولم يفقه لها كُنْهاً. فالحرّيّة إذن غير مضمونة إلاّ إذا ثارت ثائرة الأَخلاق وقام المرشدون والمصلحون يعظون ويُرشدون إلى تغيير الأَخلاق وتبدّل الطباع، فهناك يُحفظ ويؤمن جانب أَهوال الرجعى» (المرجع نفسه).

يعود الغَلاييني إلى تأكيد، ما سبق لنا بيانه، من التمسّك بالثورة الأخلاقيّة أو الأدبيّة، لأنّها، في نظره، هي الأساس والمعوَّل عليها ولها الأفضليّة لدوام الثورة العنفيّة؛ من غير أن يفرّق بين مفهوم العنفيّة القائمة في الغــالب على عمليّة الوعي، في حين أنّ الأخلاقيّة مستَمَدَّة على العموم من عمليّة التربية والتعليم. ولا تضادَّ بين الثورتــــين، فإنّهما، كما أَوضحنا سابقاً، مختلطتان على نحوٍ جدليّ، وشيخنا الغَلاييني يفصل بينهما ويأبى سَرَيان العلائق بينهما.

ونعود إلى مقالة «الاستقلال الشخصيّ أو الاعتماد على النفس»، وذلك كما ورد ذكرها في كتاب «أريج الزّهر»، نظراً لأنّ الكتاب يمكن العودة إليه ربّما، في حين أنّ مجلّة «النبراس» تكاد تكون مفقودة أو من الصعب توافرها.

يبدأ الشيخ مصطفى الغَلاييني مقالته بفكرة رائجة لا يأتيها باطل، وهي أنّ على الفرد الاتّكال على نفسه، فالتواكل على الغير مدعاة للتقهقر والسقوط. وهكذا الحال في الأمّة، فلا سبيل لنهوضها وتقدّمها وترقّيها إن لم يكن فيها عزم ذاتيّ واستعداد للاستقلال، وإلاّ فهي عُرضة لأن تنقاد لحكومةٍ أَقدر منها وأَعظم أَثراً، فتكون بهذا لقمة سائغة للطامعين.

غير أنّ التعويل على النفس لا يعني بأيّ حالٍ أن يدع الإنسان أو الأمّة شأن المشورة يقبسها عن غيره الذي يفوقه علماً وخبرةً وحيلةً، فيأخذ منتفعاً بفكر الآخرين، محكّماً في ذلك عقله ومصلحته، فيكون بذلك منتفعاً ومستقلّاً أيضاً.

وينتقل الغَلاييني إلى فكرة نراه من خلالها متقدّماً في حسّه المدنيّ ونظرته الاجتماعيّة. فهو يرى أنّ الناس يُفرطون في اعتمادهم على الحكومة لتشييد المدارس وبناء المعامل والمصانع، وهذا تخلّف، لأنّ من واجب الأمّة أن تنهض بهذه المرافق، وعلى عاتق المجتمع المدنيّ، كما نقول اليوم، أن يؤدّيَ واجبه، إذ «كما تكونون يُولّى عليكم»، وبالتالي: «فإن كانت الأمّة مستقيمة ميّالة للعدل والحرّيّة والفضائل حُكمت بحكومةٍ لا عِوَج فيها ولا استبداد ولا جَوْر ولا رذيلة؛ وإن كانت الأمّة جاهلة فاجرة لا يريد أَفرادها العدل ولا يخضعون للحقّ حُكمت بحكومةٍ جاهلة فاجرة مستبدّة عوجاء، لا تميل للحقّ ولا تخضع للعدل. والخلاصة أنّ أَخلاق الأمّة إن خيراً وإن شرّاً تنطبع في مرآة وِجْدان الحكومة» (أريج الزّهر، ص114 و115).

العَلاقة جدليّة

مع تقديرنا للمنحى الأخلاقيّ الإصلاحيّ الذي يتوافر عند الغَلاييني، فهو، كما مرّ بنا في صَفَحات متقدّمة، يميل دائماً إلى الأَبيض أو الأَسود، ولا تداخل عنده بينهما، ولا لونَ رماديّاً يداخلهما.

ثم إنّه، كما يخالجنا، يضع القضيّة على رأسها، بدل أن يُنزلها على رِجْلَيْها. فهل الحكومة العادلة القويّة الفاضلة هي نتاج الشعب العادل القويّ الفاضل، أم أنّ المعادلة تكاد تكون مقلوبة على هذا النحو أو ذاك؟ فالحُكْم ملح الأرض، كما نقول، وهو المعوَّل عليه تاريخيّاً للإصلاح والرعاية وتقويم المعوَّج وتيسير سُبُل التطوير والأخذ بيد الأَفراد والمجتمعات لمزيدٍ من الإنتاج والإبداع.

والعلائق بين الشعب وحكّامه هي علائق متبادَلَة. فالحكم العادل يلقى التأييد والإسناد من جماهير الشعب، كما أنّ الحاكم الطليعيّ الذي يرقى إلى مرتبة الرعاية والكاريزما والحفاظ على المقدَّسات الوطنيّة يُحلّه الناس في السويداء من قلوبهم وعقولهم. وعندما ارتحل جمال عبدالناصر مشى في مأتمه الملايين من غَلابة مِصْر ورجالاتها. وهو مثال صارخ لما يمكن أن يذهب إليه الحكم القويم من تربيةٍ للشعب وتوعيةٍ واستنهاض؛ وليس الأمر، كما يتصوّره الشيخ الغَلاييني، معكوساً، من غير أن نُهمل العَلاقة الجدليّة بين الحاكم والمحكوم. فلو أنّ شعباً لا تتوافر فيه الاستعدادات للتجاوب مع الحاكم، بسبب تخلّفه التاريخيّ ووعيه القبليّ ونمط عيشه البدائيّ والنسيج الاجتماعيّ المتهرّئ الذي يحيط به؛ فإنّ العمليّة الاستنهاضيّة تلاقي العَثَرات، وقد تنتكس. فما يَسُرَ في مجتمعٍ متقدّم قد يَعْسُرُ في مجتمعٍ متخلّف. فالموضوع بمجمله اجتماعيّ، وأَخلاق شعبٍ ما ليست، كما سبق وأَوضحنا مليّاً، مُعْطًى جاهزاً ناجزاً، فهي نتاج عمليّة تفاعليّة تربويّة مديدة.

ويأتي الغَلاييني على ذكر أنّ الأمّة نالت حرّيّتها، يعني بذلك بلا ريب إعلان الدُّستور العثمانيّ لعام 1908، الذي أَنهى ظلم السلطان عبدالحميد، والذي بثّ في المملكة الشاسعة آمالاً لا حدود لزَهْوها. لهذا يدعو كاتبنا الأمّة المحرومة إلى أن تشمّر عن ساعد الجِدّ، وأن تنفض عن كاهلها رِداء الخمول، فتغدو أمّة مبدعة لا تابعة. صحيح أنّنا بحاجةٍ إلى غيرنا الآن لتجاوز العقبات، وأنّنا نمشي على خطى الأُمم الغربيّة، معوّلين عليها في سبيل التطوّر والترقّي؛ ولكن لا حَرَجَ في ذلك، فهذه الأُمم الغربيّة لم تصل إلى أَوضاعها الراهنة والزاهرة إلاّ «بعد اختلاطها بالأُمم المشرقيّة والأمّة الأندلسيّة، جدّت واجتهدت حتّى بلغت ما هي عليه الآن من الترقّي الـــــباهر فـــي العلم والعمل» (أريج الزّهر، ص115). فالحضارة أخذ وعطاء >