محمد عيتاني... الرواية الأجمل لبيروت العتيقة

يكتب الصديق محمد عيتاني إليّ في عام 1952، خلال إحدى رسائله: وأعترف أن كتب االاشتراكيةب واالفوضويةب واالوجوديةب واكارل ماركسب واقصص مختارة من الأدب الهنديب...إلخ، ومنها ما سلّمته للمطبعة فعلاً، ومنها ما تراه في دفاتري ومسوّداتي، وكثير من المشاريع التأليفية، المترجمة والموضوعة... أعترف بأنها كلها مبادئ أولية لا أكتبها بدافع التعميق، أو إعطاء النظريات، أو بدافع مزاج قد يختلف كثيراً عن نوعها وطريقة تناولها، بل هي كتب وُضعت لتنفع الناس. إذا نفعت، وإذا كان للكلمة قيمة في هذه الأرض التي كانت خاملة أجيالاً.

أما مشاريع الكتب الضخمة، الكتب التي توضع خدمة لمآرب فكرية عليا، ولثورة اجتماعية واقعية (مستمدّة من صميم أعماق الشعب وحركته وتطوّر قضاياه)، الكتب التي لا تعبّر عن رأي هذا العالِم الغربي أو ذاك، بل تنطلق كالصاروخ، كالبرق، كالنّار المقدّسة، لتضيء وتحرق وتزلزل وتهدي... هذه الكتب لم يحن دورها بعد، ولكنني أكنّها في أعماقي كما تكنّ الأرض، تحت ترابها وثلوجها، حبّات القمح للربيع البعيد، أو كما تخفي الغيوم الهادئة عاصفتها.

الشاعر المجهول

لعل المقطع الذي استشهدت به مسهَبٌ بعض الشيء، ولكنه في واقع الحال يعيننا على أن نضع اليد على أمور جمّة في مسيرة هذا الأديب البيروتيّ اللامع. بادئ ذي بدء لست أنفرد باحتفاظي برسائل، عزيزة عليّ، وجّهها إليّ هذا الإنسان الذي أعتزّ بصداقته وبصُحبة عمر جمعتني به، فهناك غير أديب لبناني تتوافر عنده رسائل عيتانيّة. بل إنّ إحدى رسائله إليّ، وقد عنونها «همساً، وبأعلى صوتي» تستغرق ستاً وعشرين صفحة من الحجم الطويل والضيّق، وفيها يجول العيتاني بسردٍ غراميّ ممتع، وقد كنت شاهداً على هذا «الغرام»، وهو يقع على التخوم بين الحقيقة والوهم. على أن هذا حديث آخر. المهم أن الراحل محمد عيتاني كان نهراً دفّاقاً من الكتابة الإبداعية، ولقد حبّر في حياته آلاف الصفحات المنيرة. وأقف الآن، ولكن على عجل، عند وجه مجهول لدى عيتاني، وهو أنه كان في مطالع حياته شاعراً، بل إنه تعاطى الشعر مذ كان فتى في مرحلة التعليم المتوسط. ويخبرني صديق مشترك، رافقه ردحاً طويلاً، أنه كانت في بيته خزانة ملأى رفوفها بقصاصات وبأوراق حاشدة بأبيات الشعر الجميل، ولقد ذهبت جميعها أدراج الرياح، أو ظلّت طيّ النسيان أو الكتمان. وما لي أذهب بعيداً، فالرسالة التي اقتطفتُ منها، منذ قليل، مقطعاً، ينهيها عيتاني بهذه الأبيات الرومنطيقية الهوى، وهو الذي كان مشْبعاً بأشعار أعلام المدرسة الرومنطيقية الفرنسية:

قد لعبنا وسكرنا من أهازيج الدّنان، وشربنا

وتلاشينا على العشب شِفاهاً وأَغاني

وغَمَرْنا الجوّ والأنسام رقصاً وأماني

وطرِبنا، وتغنَينا، وأَبدعنا المعاني

وبنينا في رمال الشطّ أهرامَ دُخانِ

ثم جاء الموت يدعونا فخلّفنا المثاني، وانطلقنا!

المترجِم التنويريّ الرائد

كان محمّد عيـتاني بين الخمسينيات والسبعينيات، على نحو خاص، من القرن الماضي، موضع تقدير وإطراء وعرفان بالجميل عند الكثيرين من المثقفين والكتّاب العرب، وذلك لأنه كان رائداً عهدذاك في عمليّة التنوير الفكريّ، بأن نقل إلى العربيّة فيضاً من الكتب الأجنبيّة التي كانت تتناول موضوعات العصر الشائعة في حضارة الغرب، شأن الديمقراطية والاشتراكيّة والقوميّة والوجوديّة والماركسيّة وغيرها من المفاهيم الكبرى. ومما يستأهل ذكره أن أحد أعضاء مجلس قيادة «ثورة يوليو» من الضبّاط الأحرار الذين كان على رأسهم جمال عبدالناصر، وهو خالد محيي الدين، قال لمحمّد عيتاني عندما زار بيروت في منتصف الستينيات من القرن المنصرم: «إن أغلب ترجماتك في الفكر الاشتراكي كانت دائماً في حوزة الضبّاط» (نوري الجرّاح: حديث مع محمّد عيتاني، مجلة «الناقد» - بيروت، أغسطس 1988، ص57).

وكان محمد عيتاني، في هذا المسلك التنويري، يتابع تقليداً لبنانياً عريقاً، وذلك أن اللبنانيين، سواء أكانوا حالّين في موطن الأرز أو وافدين على أرض الكِنانة أو مرتحلين إلى المهاجر البعيدة، حملوا دائماً إلى أمّتهم العربية مشعل الحداثة في شؤون الفكر ومناحي الحياة. كان محمد عيتاني أديباً حتى أعماقه، بل هو عصارة أدب وخلق وإبداع. ولكن الأدب في مشرقنا العربي لا يُطعم ولا يُغني. لهذا امتهن عيتاني الترجمة وظل مثابراً عليها حتى الرمق الأخير، تحصيلاً لعيش وما يُقيم الأود ولتنشئة الذرية ورعايتهم. وكانت آخر ترجماته رواية «باهيا» للأديب البرازيلي الشهير، جورج أمادو، ووقف به القلم عند منتصفها، إذ إنه ارتحل عنّا في وقت باكر، في العشرين من مارس 1988، وهو من مواليد عام 1926، فكان أن أكمل الترجمة صديقنا، المرتحل بعدئذ بدوره، وهو عفيف دمشقيّة.

أعمال رصينة

وكان صاحبنا، في عمله الرياديّ المتمثّل في ترجمة الكتب التي كان يتعطّش لمطالعتها المثقفون العرب، يحسن الانتقاء، فإن الكتب المترجمة، التي أشار إليها في مطلع المقتطف من رسالته إلي، هي أعمال رصينة وعلمية، وأخص بالإشارة كتاب «كارل ماركس»، الصادر عام 1954، فإن واضعه، هنري لوفافر، مفكّر فرنسي مرموق ونيّر. وترجمة عيتاني تتميّز بالصفاء والسلاسة، ولا ريب أن كتاباً كهذا كان زاداً معرفياً ينأى عن البهرج الزائف والدعاية المغرضة. كذلك ترجم عيتاني كتاباً آخر لهنري لوفافر، كانت المكتبة العربية في أمسّ الحاجة إلى أمثاله، وهو «في علم الجمال». وكرّت سبحة الترجمات العيتانية وتنوّعت، بيد أنها ظلّت طليعيّة في اختياراتها. وعلى سبيل المثال لا الحصر نقل عيتاني إلى العربيّة «النشاط الجنسي وصراع الطبقات» لرايموت رايش (1971)، و«الثورة الجنسية» لويلهلم رايخ (1972). كذلك نقل كتاب عبدالله العروي، الذي كتب المستشرق الضليع، مكسيم رودنسون، تقديماً له، وهو «الأيديولوجية العربية المعاصرة» (1970).

وبلغ الطموح بمحمّد عيتاني أنه ترجم السفر الأشهر في عصرنا، وهو «رأس المال» لكارل ماركس. إذ لا نهضة من غير أن تسبقها وترافقها حركة ترجمة نشطة، وهذا ما نقع عليه في نهضة الحضارة العربية زمن العباسيّين، والدور الذي قام به التراجمة في نقل تراث الحضارة الهندية واليونانية والفارسية. كذلك الأمر في زمننا المعولَم، فللترجمة دور ريادي وتنويري عظيم في عملية التلاقح الحضاري. غير أن ترجمات عيتاني الفكريّة، وخصوصاً كتاب «رأس المال»، قد شابتها نواقص والتواءات، وذلك أن الأعمال المتعلّقة بالعقائد والمفاهيم تتطلّب أحياناً بعض التخصص العلمي، ومحمد عيتاني هو صنيعة نفسه، وابن وفيّ لحياة بيروت العتيقة وشذا بحرها وأريج بساتينها التي غدت اليوم آفلة مندثرة. لقد حصّل تعليماً ابتدائياً في مدرسة أبي بكر الصدّيق بمحلّة القنطاري، الواقعة عند مدخل شارع الحمراء الذائع الصيت، ثم تابع الدراسة المتوسطة فقط، ومن غير فوز بالشهادة الرسميّة، وذلك في كلية المقاصد التابعة أيضاً لمؤسسة المقاصد الخيريّة الإسلامية، الواقعة في محلّة الحرج تجاه مستشفى البربير المتوفّى، لأنه أغلق أبوابه منذ سنوات عدة! والتثقيف الذاتي المكثّف والمتطاول والمتشعّب، فضلاً عن الموهبة الفطريّة والذكاء النافذ والبديهة المتوثّبة والاستعداد الذاتيّ، هذه كلها متضافرة صنعت محمد عيتاني. ولئن كانت الترجمات الفكرية متقلقلة قليلاً في بعض الأحايين عنده، فلقد وجد عيتاني نفسه في الترجمات الأدبية. ههنا التقى الأديب بالأديب، وغدت عبارته طليّة منقادة جميلة الصوغ عذبة الجرس، وهي تذكّرنا بمترجم لبناني عريق ندين له بالشكر والتقدير، لما له من أفضال في نقل الآثار الروائية العالمية الجمّة إلى لغة الضاد، وهو منير بعلبكي، الذي يُشعرك نصّه بأنه عربيّ صميم وليس منقولاً من لغة إلى أخرى. وتنوّعت ترجمات عيتاني الأدبيّة بين شعر ونثر، فقد ترجم «أزهار الشرّ» لبودلير (1987)، و«100 قصيدة حبّ» لبابلو نيرودا (1975)، على أن منتقياته من الرواية العالمية الصادرة عن مختلف البلدان كانت غلاّبة، وهكذا، على سبيل التذكير ببعض النماذج، نقل إلى العربيّة «موت أرتيميو كروز» للمكسيكي كارلوس فوانتس (1984)، و«العاشق» للفرنسية مرغريت دورا (1986)، و«فارس الرمال» للبرازيلي جورج أمادو (1986)، و«عطش للحب» للياباني يوكيو ميشيما (1988).

قصة «البوق» لمحمد عيتاني

أتى محمد عيتاني في مقطع رسالته الموجّهة إليّ، أنه ترجم «قصص مختارة من الأدب الهندي». ولهذا الكتاب قصة تُروى، وذلك لأنها تتكشّف عما كان عليه عيتاني من روح دعابة وعبث ظريف. لقد ترجم بعض القصص المستمدّة من الأدب الهندي، ومضى بها إلى الناشر محمود صفيّ الدين، صاحب دار بيروت، وكانت في الخمسينيات والستينيات من القرن الفارط داراً محترمة، ويسجَّل لها مبادرتها، بالمشاركة مع دار صادر، إلى طبع أشهر معجم عربي على الإطلاق وهو «لسان العرب» لابن منظور. المهم أن صاحب دار بيروت تفحّص المادة القصصية التي جلبها له عيتاني، بناءً على طلبه، فأنبأه أنها تستغرق قرابة ستين صفحة، في حين أن الكتاب ينبغي أن يكون في حوالي المائة صفحة ليستقيم حاله. وقد نشرت الدار، في شبه سلسلة، قصصاً مختارة من آداب أجنبية شتّى. ومضى عيتاني وهو مهموم، لأنه حريص على إنهاء الكتاب، ليظفر بمائة ليرة لبنانية هي كل ما ينوبه من هذا العمل. وهو كجاري عادته كان دائماً فارغ الجيب، وإذا ما سيق المال بين يديه فهو سرعان ما يبدّده، منقاداً إلى القول المأثور: «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب». والغيب الآن موصول بإتمام مجموعة القصص الهندية، وليست متوافرة عنده مادة منها ليُكمل ما ترجم. وبيّت عيتاني أمراً، فلقد سهر الليل الطويل وكتب قصة حول هيفاء هندية يدور الصراع حولها للفوز بقلبها، وهناك أفيال سارحة ومعارك محتدمة وهنود يتهاوون وهنود ينتصرون وينفخون البوق معلنين فوزهم. وعاد عيتاني إلى الناشر وسلمه المجموعة المختارة، وقد انضافت عليها قصة «هندية» مديدة، عنوانها «البوق»، ولم يعدم صاحبنا اختراع اسم كاتب هنديّ لها! وقد بذلت جهداً إضافياً علّي أعثر على هذا الكتاب لمحمد عيتاني، ولكن دون جدوى. وذلك أن الكتاب العربي الذي ينقضي نصف قرن أو أكثر على صدوره، كما هي حال كتاب عيتاني، لا يعود متيسراً الحصول عليه.

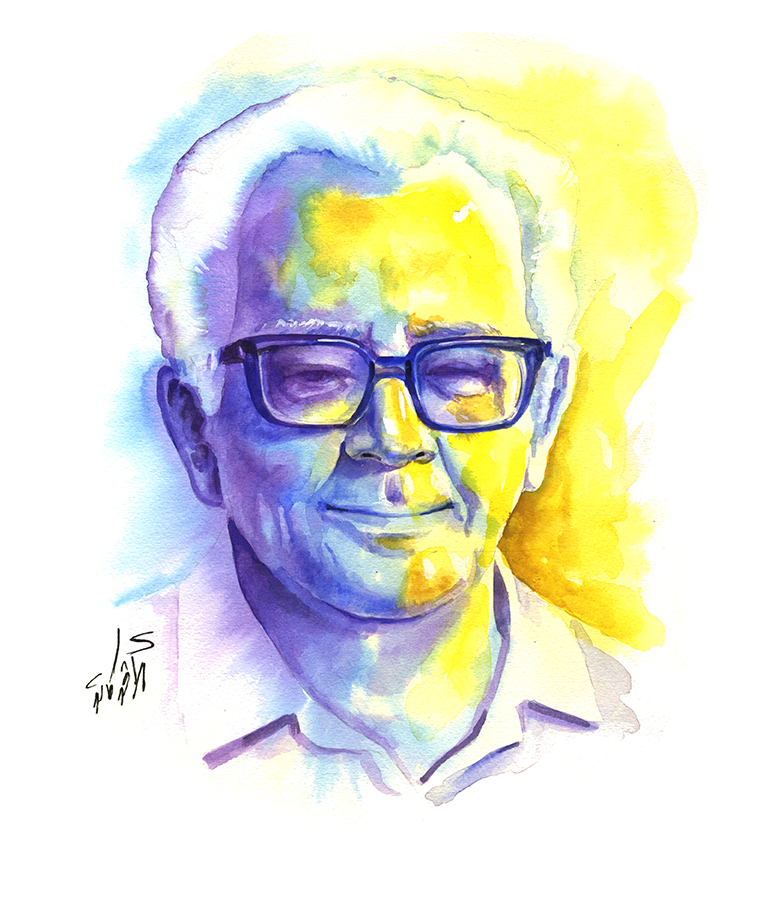

ويبدو أن عيتاني كان مغرماً بالهند، فإني ليخيل إليّ أنه ذكر مرة أمامي أنه كتب نصاً أدبياً جميلاً، وعِوَض أن يضع اسمه أدناه، فقد نسبه إلى الأديب الهندي الشهير طاغور. ثم علّق بسخريته التي فُطر عليها، أن الكاتب اللبناني، فلاناً، والمختص بأدب طاغور، سوف يقع على قطعة عيتاني ويعتبرها لُقية، ومن ثمَّ يضمّها، وهو «المختص»، إلى آثار طاغور باللغة العربية! ونحن الذين أمضينا عِشرةَ عمرٍ مع محمد عيتاني ندرك أننا عند رحيله افتقدنا إنساناً طيباً خلوقاً ألمعياً، ترك في الأدب اللبناني تراثاً قصصياً حافلاً، سنُلمّ به بعد قليل، وكانت صداقته مفعمة بالودّ والنُّبل والروح الممراح. فلقد كانت النكتة لا تفارق كلامه، وهي طُرْفة تنبئ عن ذكاءٍ وبُعد غور وثقافة ثرّة وذاكرة مرهفة. وكان ذا عينين صغيرتين متوهجتين، وتضيء محياه الأسمر ابتسامة خفية ترشح بالفطنة والسخرية. إن مجالسه لا تُنسى، وطرائفه موزَّعة على جميع من عرفوه وزاملوه وصادقوه.

عياتنةُ الشط والفلاحة

ينتسب محمد عيتاني إلى عائلة تعتبر هي الأكبر بين العائلات البيروتية. لذا فإنّا واقعون على محمدات عيتانية، ربما بالعشرات، وخصوصا أن التبرّك باسم النبي أمر شائع ومندوب إليه. وهي عائلة متشعبة، وقد تفرّع عنها عائلتان، هما: الحُص وبَيْهُم. والرئيس سليم الحص رئيس الوزراء وصاحب الصيت الطيب والعلم الزاكي، يصرّح دائماً بأنه عيتاني. وهناك فرعان رئيسان للعائلة: أهل الشط، أي عياتنة رأس بيروت الذين كانوا يتعاطون الفلاحة، لشيوع البساتين والمزارع هناك في الزمن الماضي، قبل هجمة العمران وقيام بيروت الحديثة، وكذلك يخوضون اليم صيادين، ويحصّلون رزقهم من صيد السمك وخيرات البحر. ومحمد عيتاني من هؤلاء، وكان، كما عهدناه، سباحاً ماهراً، وسنرى أن أدبه الرائع استمد وحيه وشخوصه وجمالاته من هذا المعين الشعبي الزاخر. لهذا يقول في صفحات تخفق بالحساسية، سطّرها قبل حوالي سنتين من وفاته، وعنونها «نهر الزمان أو حكاية عمري»: «لأن حياتي، في الحقيقة، بل على الأخص هي حياة أبطالي وشعبي، أنا لا شيء، في ذاتي، لا شيء تقريباً، لكنني قوي وغني ومديد الباع وصائب الضربة حين أصل أصابعي الممسكة بقلمي بحياة الناس الذين عايشتهم فألهموني بحيواتهم الزاخرة بالجهد البنّاء، والكدح اللامتناهي المثمر» (مجلة «الطريق»، يونيو 1986، ص197 و198).

أما الفرع الثاني من هذه العائلة البيروتية العريقة فهم أهل البرية أو عياتنة محلة المصيطبة، حيث منزل الزعيم الرئيس صائب سلام، والذي يحث فيه حالياً ابنه تمّام رئيس وزراء لبنان الحالي.

وقد اشتغل أبناء هذه العائلة العيتانية، فضلاً عن الصيد والفلاحة قديماً، بشتى المهن والصنائع والتجارات. على أنهم لم يبزغ بينهم أدباء وفنانون، باستثناء صديقنا الراحل محمد عيتاني. كذلك نبغ في الرسم محمد عيتاني آخر. كان مجايلاً لصديقنا ورفيقاً، وكان واعداً، وقد عمل مدرساً في الكويت، بيد أن الموت اخترمه باكراً دون الأربعين. صديقنا هو محمد حسن عيتاني، في حين أن الفنان هو محمد قاسم عيتاني، وفي حقيقة الأمر فإن صديقنا محمد عيتاني كان اسمه الأول في الهوية مركَّباً: محمد ديب. ولهذا الشأن قصة تُحكى لطرافتها. فإن والديه، حسن وسعدية، رزقا، إلى جانب خمس بنات، بصبيين سرعان ما اختطفتهما المنية. لذا عندما ولد محمد أرادا تحصينه من العين ومن شرور الجن والأبالسة، فدعواه: محمد ديب، وذلك لأن الذئب كاسر ومفترس، لمن يروم به شراً. وهذه التسمية كانت شائعة فقط بيننا، نحن أصدقاءه القدامى القريبين والخلّص، وذلك لأن صاحبنا عندما امتهن الكتابة، وشاع له اسم فقد عمد إلى الاستعانة فقط بالجزء الأول من اسمه المركّب. ثم لم يفته، وهو الذي يسري الظرف والنباهة بين أعطافه، أن يعمد إلى القلم، ليضيف في هويته همزة إلى الجزء الثاني من اسمه المركّب، فغدا: محمد أديب عوض: محمد ديب. وانطلت الحيلة على دائرة النفوس، فغدا أولاده يحملون هويات مدرج فيها اسم أبيهم: محمد أديب!

الهَوَس والحريق

لا ريب أن محمد عيتاني كان يتلبسه هوس الكتابة منذ فتوته. ولقد أمضى عمراً غلبت عليه فيه البوهيمية، كذلك السعي الحثيث لتحصيل القرش. وكان الزواج نافعاً له، لأنه خفَّف من قلعه وفوضاه وحياته السائبة. بيد أنه ظل في دخيلته مضطرباً، لأن ينابيع الإبداع كانت تتفجَّر في صدره، فلا يملك طبعاً متأنياً لترويضها.

وكان مأثوراً عن نجيب محفوظ أنه يعمد إلى الكتابة الروائية في أوقات محددة، فإذا ما حان الوقت الذي ينبغي أن يتوقف فيه عن الكتابة أقفل قلم الحبر، أياً كان المكان أو الظرف أو عقدة العمل الأدبي، على أن يستأنف الكتابة إذا ما كان الغد، خلال الدوام المخصص لذلك. محمد عيتاني كان نمطاً مختلفاً، فإذا ما ركبه شيطان الخلق الأدبي، وكثيراً ما كان يفعل، فهو يسترسل أياماً وليالي، متصلة الحلقات، مكباً على الكتابة، ويستعين، في سبيل أن يكون دائم اليقظة، بحبوب يسفّها، وكأنها حبات (القضامي). وإثر هذه اليقظة المستطيلة يقع عيتاني في ورطة، إذ كيف السبيل إلى الرقاد الآن وهو يجفوه تماماً وينأى عنه. ويكون الحل ههنا بسفّ الحبوب، وكأنها أيضاً حبّات القضامي، ولكنها هذه الكرّة حبوب منوِّمة. وبين نوعي القضامي المسفوفة تغدو الجملة العصبية لدى محمد عيتاني ركيكة مهتزة. ويهرع صديقنا العزيز إلى د.عبدالرحمن اللبان الذي يستقبله بترحاب ووداد، فلقد كان صديقاً له، معجباً بأدبه وشخصه، وهو طبيب الأعصاب والمثقف الفذ والشخصية البيروتية المنظورة، وغدا لمرحلةٍ وزيراً، ومن جملة مواهبه أنه كان يجيد الرسم، لهذا نجده يجنِّد ريشته ليضع رسم غلاف كتاب محمد عيتاني البديع «أشياء لا تموت وقصص أخرى»، كذلك بعض رسومه التزيينية الداخلية، من غير أن يسجل اسمه تحتها أو يشار في الكتاب إلى هذا الأمر.

وفي ليلة لا أنساها، في شتاء عام 1973، رنّ جرس بيتي بين الثانية والثالثة بعد منتصف الليل، فذُعرت زوجتي، وما إن فتحت الباب حتى طالعني وجهٌ حزين تشيع فيه الكآبة ويغلبه الخجل، كان الطارق محمد عيتاني، وكان يقف وراءه بواب البناية، لأنه استغرب وقت الزيارة وحالة الشخص الزائر، فأراد أن يطمئن، لذا صرفته شاكراً مطمئناً. ودخل الصديق محمد، ويبدو أن الطقس كان شاتياً عهدئذ فعلق الوحل بحذائه. وجلس في صالون البيت وهو يداري ضياعه وحيرته، وانخرط في نشيج صامت كطفل، وهمس لي أنه أحرق أوراقه. فلقد وضع في بانيو حمام منزله أوراقاً مخطوطة تشتمل على رواية «عائلتان» وبعض القصص، وغيرها من الأوراق، ثم أضرم فيها النار. ولولا أن تداركت العائلة الموقف لكانت النار أتت على المنزل.

وتفسيري أن محمد عيتاني كان يتطلع إلى إبداع أدبي طموح وعصري، وهو الذي كان يطالع عيون الأدب العالمي، قديمه وحديثه، فلا غرو أن تستبد به رغبة التسامي والتجاوز. وإن كان أدرك، في صحوه، أن الأديب ابن زمنه وبيئته وأوضاعه المجتمعية والتاريخية، لذا صرّح عيتاني: «أحرقت ما كتبت، ولم أكتب ما أريد»!

وليس محمد عيتاني أول كاتب، في غمرة اضطرابه وتناقضاته وفوران طموحه، ينقم ويحتج ويثيرها محرقة، فلقد فعلها قبله، زمن العباسيين، كبير في تراثنا هو أبو حيان التوحيدي.

تراث محمد عيتاني

خطّ محمد عيتاني في حياته، التي لم تكن مديدة، سيلاً من الكتابات، سواء أكانت ترجمات لعشرات الكتب المفيدة والدسمة، وهو في هذا الميدان يمكن اعتباره أحد التراجمة العرب المعاصرين، أو عند الوقوف على كتاباته الموضوعة، وهي بدورها شديدة التنوع والغزارة. فهو قد تعاطى الشعر في مطلع حياته عندما كان مازال فتى طريّ العود، وكان، كعهده دائماً، غزير العطاء، بيد أن هذه الناحية من أدبه الباكر، كما سبق وألمحنا، تكاد تكون مجهولة تماماً. ثم كتب الخاطرة والمقالة الأدبية، وتناول البحث والنقد. وخاض، عبر لجة اهتماماته الفكرية المتنوعة، في دائرة الدراسات الإسلامية، من وجهة نظر تقدمية وطموحة، فأصدر «القرآن في ضوء الفكر المادي الجدلي» (1972)، و«النضال المسلّح في الإسلام» (1973).

على أن الأدب الإبداعي كان محور حياته وجوهر موهبته المتفجِّرة. وكان له إسهامه الروائي، فنشر روايته «حبيبتي تنام على سرير من ذهب» التي ظهرت فصولها تفاريق في جريدة «الأخبار» عام 1970، مرفقة برسوم تزيينية جميلة للفنان رضوان الشهّال، ثم طُبعت في كتاب عام 1986 من غير إدراج، وهو أمر مستغرب، لهذه الرسوم. وهذه الرواية مستقاة من صميم البيئة البيروتية، كما أنها تتخللها عامية بيروتية فاتنة. ولمحمد عيتاني روايات أخرى، غير أنها، جميعاً، ضائعة مفقودة ومبدَّدة، كما كانت حياة صاحبها، أو كما قال صديقنا المشترك الكاتب محمد دكروب، عن محمد عيتاني من أنه كان «أشبه بشجرة تين سائبة على درب»! ومن خيرات شجرة التين المميزة هذه أن صاحبها أديب قاصّ أعطى الأدب في لبنان فيضاً رائعاً من القصص القصيرة والطويلة، ونقع على نماذج منها في مجموعتيه «أشياء لا تموت» (1973)، و«مواطنون من جنسية قيد الدرس» (1975).

وهناك لعيتاني قصص كثيرة ونصوص أدبية وافرة، وهي جميعها ظلت نزيلة الصحف والمجلات اللبنانية، لكنها مع الأسف بقيت في هذه المظان، وكان الأجدر بها، وقد صدرت أعمال محمد عيتاني الكاملة عام 2013 عن دار الفارابي في 5 مجلدات، أن تجد من يجمع شتاتها في مجلد إضافي أو أكثر. ولا أدل، وأكتفي بمثال، أن نص «نهر الزمان أو قصة عمري» الذي أتينا على ذكره، وهو شديد الدلالة على كتابة عيتاني الطريفة، وبالغ التعبير عن البيئة البيروتية، وبيئة رأس بيروت بالذات، حيث ترعرع الكاتب وتشبّع بمفارقاتها وأحوالها ما بين الحربين العالميتين، هذا النص بقي بمنأى عن الأعمال الكاملة. ومحمد عيتاني في هذا المآل أشبه بالأديب الكبير رئيف خوري، على أن حالة رئيف أفدح بكثير، لأن نصوصه الدفينة في الصحف والمجلات اللبنانية، وبعضها بات قديماً، وأحياناً شبه مفقود بسبب الحرب الأهلية اللبنانية، هذه النصوص تكاد، ربما، تعادل تراثه الصادر في كتب مطبوعة!

القصة في لبنان

لم تعرف القصة، في بُعدها الفني الراقي، كما هي حالها عند أنطون تشيخوف مثلاً، عبر الأدب العربي في لبنان ما عرفته في بعض البلدان العربية.

ولئن حظيت سورية بزكريا تامر، والعراق بفؤاد التكرلي، ومصر بالكبير يوسف إدريس ووراء هؤلاء، في هذه البلدان، عشرات كتّاب القصة المبدعين، لقد كان نصيب لبنان في هذا النطاق شحيحاً. هناك ميخائيل نعيمة، وهناك توفيق يوسف عواد، وهناك على الأخص مارون عبود صاحب النكهة القصصية الخاصة، فهو خير من صوّر في قصصه الضيعة اللبنانية بأسلوب مرهف، مستخدماً البلاغة العربية في التعبير، مطعمة بشذرات من العامية المحلية الحلوة، فضلاً طبعاً عن الروح الساخرة التي كانت معلماً في شخصية عبود وأدبه.

محمد عيتاني هو النسخة البيروتية من مارون عبود، إذا ساغ القول واستقام التشبيه. على كل حال فعيتاني نفسه، خلال ندوة عقدها المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، في يناير 1971، حول «القصة القصيرة، تجربة ورأي»، عرض لمعاناته القصصية قائلاً في ثناياها: «وكثيراً ما تعود القصة إلى أسلوب الحكاية الشعبية، وطريقة مارون عبود وأحاديث الحطابين والمكارية، في أفق بيروتي». والإبداع القصصي عند محمد عيتاني يستأهل بالطبع بحثاً دؤوباً، بخلاف هذه الإشارة العابرة إليه ههنا، نظراً لضيق المجال. وبعد، فإن غايتنا من هذه المقالة تعريف القارئ العربي، بين المحيط والخليج، بأديب لبناني عربي خلاق، يجهله على الأرجح وفي الغالب، ولربما يدعو لنا بالخير لأننا أدرجنا في ذاكرته شعلة إبداعية من لبنان تحمل اسم: محمد عيتاني .