وقفات تستدعيها الذاكرة

ليس لقباً يضاف إلى ألقاب الأمير، ولا وشاحاً يضعه على رأسه أمام أمم الأرض، ولا وساماً اقتضته الحكمة وفرضه المنطق يتدلّى على صدر سموه، ولا قلادة عرفان من أعلى هيئة دولية على وجه البسيطة تطوق عنق الأمير، لأن التكريم أولاً وأخيراً لشعب الكويت، ولمنظومة إدارته وحكمه، والتي رافقها سمو الأمير على مدى عقود طويلة ومنذ أن تولى أول منصب حكومي في منتصف خمسينيات القرن الماضي.

والناظر بحياد وموضوعية إلى تاريخ الكويت ورجالاتها، يعرف أن سمو الأمير يقع في قلب حراكها الاجتماعي والتربوي والديني والسياسي، وهنا يجب الاعتراف بأن مجلة العربي واحدة من ثمرات رعايته الشخصية، وأن المعنى الإنساني الكبير لدوره انطلق من تحت عباءته هو، وهي عباءة حملت المحبة لشعبه وللناس، وأن اللقب والوشاح والوسام والقلادة الأممية ما هي سوى متممات لخبرة وحكمة وحنكة ساهمت في أمن الكويت في أصعب الظروف، ولرجل أغاث المحتاج والملهوف.

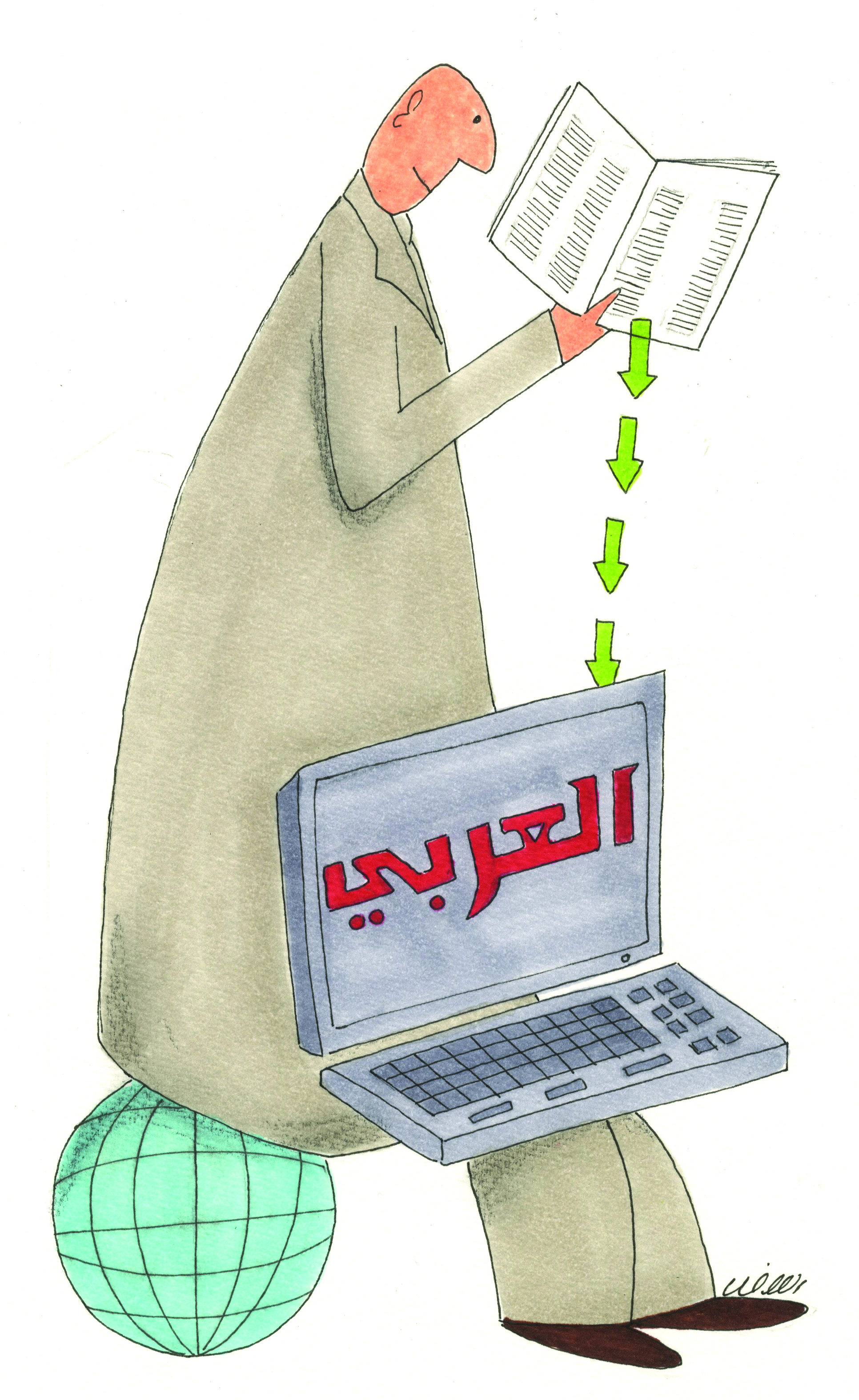

وقفة أخرى ودلالا تها، ففي هذا العام، 2016م، وتزامناً مع اختيار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية، تصدر مجلة العربي إلكترونيا (e-magazine) لتأخذ مكانها بين المجلات العالمية، وتؤكد أنّ اللغة العربية لغة علم وثقافة وأدب، لغة حيّة ومتجددة، تواكب عصر التطور والتقدم العلمي. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، صار بإمكان القارئ أن يتصفح المجلة وملحقاتها في جميع الحواسيب وأجهزة الهاتف الذكية في شتى أنحاء العالم.

لن يتوقف إصدار مجلة العربي بنسختها الورقية، حيث أخذنا بعين الاعتبار تلك الشريحة الكبيرة من القراء التي تهوى القراءة وتعشق تصفح الأوراق، وأن تلمس الحرف والكلمة بين يديها، فتقترب أكثر من جمال الرسم وروعة العبارة. إنّ هذا العام، عام «النقلة» نوعاً ومضموناً، الذي نحتاج فيه إلى مشاركة القارئ والكاتب والفنان للنهوض بهذه المجلة العريقة، مجلة العربي، فمسيرتنا طويلة، ودرب التنوير لا يخلو من الصعاب. وعلى الرغم من تحرينا عن الكلمة والعبارة والمعلومة، فقد نقع في الخطأ أحيانا، وقد نغفل ونحن نذكر الصحيح عما هو أصح، فالكاتب والناقد والمصحح والمدقق والمراجع بشر يسهون ويخطئون ويتعثرون. من أجل ذلك، فإنّ باب «العربي» وبريدها وهاتفها مفتوحة لكل نصيحة أو فكرة أو شكوى أو تعليق من القراء الكرام، و«رحم الله امرأً أهدى إليَّ عيوبي». إنّ مجلة العربي تفتح أبوابها وتسخِّر صفحاتها للأقلام الشابة المبدعة والموهوبة، لكي تشارك في مقالات في الأدب والثقافة والعلوم والتكنولوجيا، وتقدم كل ما هو جديد في عوالم تلك المجالات، ولتقف جنباً إلى جنب مع كبار المفكرين والكتاب في العالم العربي من الذين أناروا دروب الظلام، فبددوا الجهل بنور أفكارهم، وزينوا صفحات المجلة بمداد أقلامهم. إنها دعوة صادقة من أجل الترقي بثقافة أمتنا العربية، فمجلة العربي مجلة لكل العرب ولكل الناطقين باللغة العربية. ولسوف نؤكد أنّ لغتنا العربية لغة ثقافة وعلم، لغة سهلة في شروحها للكلمة والصورة، لغة فكر وروح، جميلة في اللفظ والمعنى.

لقد مرت على أمتنا سنون ظلام عاشها آباؤنا تحت وطأة ألوان من الاستعمار، أوقفت مسيرة النهضة، واستوقفت سبل الإبداع، وعندما كثرت الآلام عزّت الآمال، إذ نكصت الأمة تبغي خلاصاً من واقعها إلى ماضيها الجميل، لتقف عنده ولا تتقدم خشية معاناة الألم من جديد، فرفضت بوحي من لابسي دروع الخوف معاصرة الجديد، وترجمت كل إبداع بأنه بدعة، ورأت كل قبس منهج علم حديث أنه خدعة. وإذا كان مصطلح الثورة يعني التجديد والارتقاء والتقدم، فلا نراه في أوطاننا إلا رجعية، فعلى الرغم من تعالي أصوات التغيير والإصلاح والتطوير، ومحاربة الفساد والرشى والبطالة، فإننا نلاحظ غياب العمل بمفاهيم الفضائل، وساد في مجتمعاتنا انتشار المحسوبية والواسطة، وطغى العبث على الجدّ، ليعبث العابثون ويُحبط الجادون المخلصون.

الخطاب التربوي - الديني

وقفة ثالثة تقرع باب الإصلاح. إنّ البداية في الإصلاح لابدّ أن تكون بتحديث الخطاب التربوي - الديني، الذي يبدأ بتربية الأجيال على فهم روح الدين والتعاليم التي أُنزلت كشرائع وقوانين من أجل حياة أفضل للعالم كله. ومن القرآن الكريم لنا عبرة، فكلما مسّ تلك الشرائع ضر، بتحريف إنسان أو شيطان، أرسل الله رسولا بشريعة تامة كمنهج عمل يتوافق مع حياة مديدة بالفضائل والخيرات. تجددت الشرائع وامتدت على فترات الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، عليهم أفضل الصلاة والسلام، كشرائع مقررة لمصلحة كل ما هو حي، ومن أجل حياة تسود فيها الفضيلة والخير والحب والسلام، شرائع نور تبدد الظلام، تمسح الجهل والتخلف، وتسمح للعقل أن يُعْمِل وعيه ليُنَمّي الخير ويحدّ من الشر. أجيال تلت أجيالا، أطفال شبوا فصاروا نساء ورجالا، وصوت النبوة يدعوهم، فلا يُسمع منهم سوى صدود ونكران. في ذلك العصر، كان الآباء يربون أبناءهم ويعلمونهم أن ينكروا دعوة الحقّ التي جاء بها رسول الله نوح إليهم: {وإنِّي كُلّما دَعَوْتَهُم لِتَغْفِرَ لَهُم جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارا} (سورة نوح/7).

إنّ الثقافة التي يكتسبها المرء إنما يكتسبها من أسرته أولا، والتي لا بدّ أن تكون في إطار المحبة والتسامح والسلام، وتكون قواعد بنيانها العمل الـمُنجز بالإتقان والإخلاص والصدق والأمانة. وفي الجوّ المليء بالصراعات القبلية والطائفية والدينية، والحروب السياسية بين الدول، يأتي دور المجتمع في تربية أفراده وتعليمهم، ثم يأتي دور الدولة، كقيادة مؤمنة بالمُثُلِ الإنسانية والفضائل السامية، ليكون العطاء في إطار مساحة حددت أهدافها من خلال القانون الذي يرسم برنامج بناءٍ وُضع بعناية لكي يُطَبَّق بفاعلية.

إنّ الركيزة الأولى لأي ثقافة هي الإيمان باتباع الحقّ، والحقوق أصول ومكتسبات، لابدّ من التزام الغير بها، ويقابلها واجبات، والواجبات أصول وتطوع وإحسان، لابدّ من أدائها وإنجازها والعمل عليها. وثقافة الإسلام، كسائر الثقافات الدينية، تربي النفس والروح على الفضائل، وتحث الناس على اتباع الخُلُق الحميد، تستوعب الآخر وتحث على الصبر وتدعو إلى الطاعات، والتواصي والتعاون في ما بينهم، وتُخَلّق الناس بالفضائل، الخاصّة والعامّة.

ولكي نفهم الفضائل والأخلاق ومدلولاتها، ونربي عليها الأجيال، كان لزاماً علينا أن نجد لغة مشتركة بيننا وبين تلك الأجيال، فاللغة هي كلام البشر المنطوق والمكتوب الذي يؤدي إلى الفهم والاستيعاب. يُعرّف ابن خلدون اللغة بأنّها: عبارة المتكلّم، والعبارة فعلٌ لسانيٌّ ناشئٌ عن القصد بإفادة الكلام، فلابدّ أن تصير مَلَكَة متقررة في العضو الفاعل لها، وهو اللسان، وهو في كل أمّة بحسب اصطلاحاتهم. وتشترك كلّ لغات العالم ببنية لغوية مشتركة تتمثل بمفردات الكلمات والقواعد النحوية والنمط الصوتي، وقد تطورت لغة العرب بفروعها المختلفة، فلم تقف اللغة العربية عاجزة عن ربط الحضارات السابقة مع حضارة الإسلام، بل على العكس كانت في معظم الأحيان حلقة وصل في سلسلة الحضارات الإنسانية. وكان لجزالتها وبلاغة ألفاظها ومفرداتها الأثر الكبير في صوغ المشتقات اللغوية المترجمة عن تلك الحضارات. ولمرونتها في الاشتقاق والمجاز والقلب والإبدال، أصبحت اللغة العربية أداةً وجسرًا لنقل علوم اليونان والفرس والهند إلى عصور تاريخية متقدمة، وبذلك استفادت منها جميع الحضارات اللاحقة. واليوم، نرى جيلا لا يكترث بلغته، ونلمس لغة تقف مترددة أمام مجاراة عصرها، لتصير تراثا أدبيا بعدما كانت اللغة الأولى في العالم، وأصبحت «العجمة» لسان حال الناطقين باللغة العربية.

تحديث اللغة العربية

وقفة أخيرة كاشفة. لقد كان الهمّ الأول لعلماء صدر الإسلام، تحويل المعارف من بلاغة شفهية إلى نصوص كتابية. لذا أحضر أبو الأسوَد الدؤلي كاتبًا وأمره أن يحضر حبرًا بلون مختلف عن لون الحبر الذي كُتب به المصحف. وعلّمه أبو الأسود أن يضع نقطة فوق الحرف عندما يفتح أبو الأسود شفتيه لينطقه، دليلاً على «الفتحة»، وتعني (دَ). وأن يضع نقطة تحت الحرف عندما يخفض شفتيه وهو ينطقه، دليلاً على «الكسرة»، وتعني (دِ). وعندما يضم شفتيه يضع نقطة بين يدي الحرف، وتعني (دُ).

ولم تمضِ إلاّ فترة قصيرة حتىّ لاحظ علماء اللغة أنّ الناس بحاجة إلى إدخال النقط على بعض حروف القرآن بقصد تمييزها عمّا شابهها رسمًا. وقد قام بهذه المهمة نصر بن عاصم (ت. 89هـ/708م) ويحيى بن يعمر (ت.129هـ/746م)، حيث وضعا النقاط على الحروف بلون حبر المصحف نفسه. وبعد ذلك وضعت الأشكال الثمانية المعروفة بالحركات: فتحة، ضمّة، كسرة، سكون، شدّة، همزة، علامة وصل، وعلامة مدّ. ثم أضيفت بعد ذلك علامات التجويد والترتيل والإشارات الدالّة على نهاية الآيات.

ويتمثل لنا إنجاز علماء اللغة في تدوين النمط الصوتي والأسلوب اللفظي لمفردات اللغة العربية، بما رتّبه الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت. 175هـ/791م)، في كتاب العين، وكان ذلك في عهد هارون الرشيد. فقد رتّب الحروف العربية على حسب مخارج ألفاظها من الفم، فتكون كالتالي:

حروف الحَلْق: ء ج ح خ ع غ ق ك هـ.

حروف الحَنَك: ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن.

حروف الشفاه: ف ب م.

حروف العلّة: و ا ي.

ونلاحظ أن حروف الحنك هي التي إذا سبقتها «الـ» التعريف تكون اللام صامتة، وهي التي تُسمّى «الـ» الشمسية، وما عدا ذلك فهي «الـ» القمرية. وقد كان من ضمن ما اتسم به منهج الفراهيدي في كتابه، أنّه نظّم الكلمات وفقاً لحروفها الأصلية، وهو ما يسمّى بجذر الكلمة، دون مراعاة للحروف الزائدة فيها. إضافة إلى أنّه كان يأتي بالأدلة على ما يذكره من القرآن الكريم والسنّة والشعر والأمثال.

وعلى الرغم من العيوب التي كانت في كتاب العين، فإنّه كان البداية الأولى للمعجم العربي. ذلك المعجم الذي نرى أن تطوره على أيدي علماء اللغة المسلمين قد وصل إلى درجة من الإتقان لا تُضاهى. وأتى عمرو بن عثمان بن قنبر الشهير بسيبويه (ت. 188هـ/804م)، ليكمل مسيرة معلمه، فألّف الكتاب، ليكون مرجعًا لكل كتاب بعده. ومن أمثال ذلك «جمهرة اللغة» لابن دريد و«الصحّاح» للجوهري و«لسان العرب» لابن منظور الإفريقي و«القاموس المحيط» للفيروزأبادي وأخيرًا تاج العروس للزَبِيدي. ومن بعد ذلك توالت الاجتهادات، حتى وصل الباحث في اللغة إلى مرحلة الكفاية من المراجع المتوافرة.

أما اليوم، فإننا بحاجة ملحة إلى معجم لغوي يجمع لنا ما استحدث من كلمات في لغتنا، ويوقف تداول كلمات أخرى، ما عاد استعمالها وارداً. وعلى سبيل المثال، قواميس اللغات الأجنبية، ومنها الإنجليزية؛ حيث تكتب الكلمة في القاموس ويُذْكَرُ أنها قديمة، old English، بمعنى أنها لا تستعمل الآن. وهناك كثير من الكلمات المذكورة في المعاجم العربية قد هُجِرَت، وصار استعمالها اليوم تشدقاً، ومثل ذلك كثير، كقول الشنفرى في لامية العرب:

دَعَسْتُ على غَطْشٍ وبَغْشٍ وصحبتي

سُعارٌ وإرزيزٌ وَوَجْرٌ وإفْكَلُ

فلا يفهم المتلقي من المفردات شيئاً، وإن رجع إلى المعجم وفهمها، فإنّه لا ولن يستعملها في قوله أو في كتابته، وبناء على ذلك لا بدّ أن تكون من «العربية القديمة».

وكما عودناكم، ستكون لغة المقالات في مجلة العربي، لغة عربية فصحى، مبسطة وعملية، بعيدة عن المهجور من الكلام الضائع أو المشهور من الخطأ الشائع .