مع أبي الطيب المتنبي

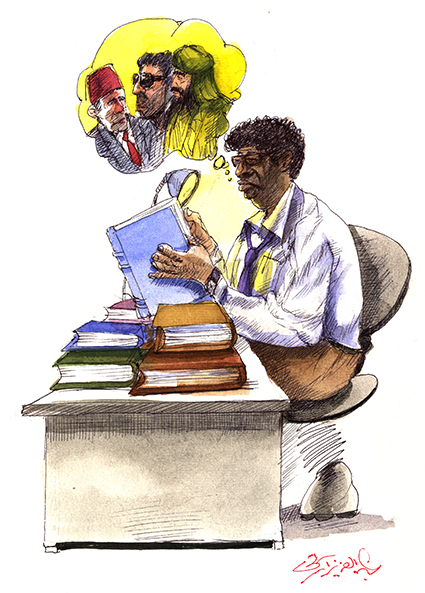

مع أن عنوان كتاب الباحث السوداني الكبير الراحل، د. عبدالله الطيّب «مع أبي الطيّب»، يشي بأنه كتاب وضعه صاحبه عن أبي الطيب المتنبي، إلا أن من يقرأه يكتشف أنه عبارة عن جولة في أفق التراث الشعري العربي القديم بوجه عام، وعن أحكام شديدة الدقة والمتانة. وقد يعيد القارئ قراءة هذا الكتاب أكثر من مرة إذا كان يبحث عن دراسة غير مسبوقة عن المتنبي أراد بها صاحبها جوانب لم يردها سواه من الباحثين من قبل على كثرة ما كُتب عن مالئ الدنيا وشاغل الناس.

لعلّ القارئ سيفتقد، أكثر ما يفتقد، المجانية في النظر والتحليل التي يسهل العثور عليها في الكثير من الدراسات الحديثة، التي تتناول سير الشعراء الماضين أو غير الماضين. فلهذه الجهة، لن يجد القارئ مثل هذه المجانية في كتاب عبدالله الطيب، لأن الكلمة فيه تنزل منزلها بلا جور ولا ارتجال.

ومن البداية يجد المرء نفسه في حضرة أستاذ كبير يدقق كثيراً في صياغة عباراته وإطلاق أحكامه. إنه ليس منحازاً للمتنبي كما كان محمود شاكر، ولا منحازاً ضده كما كان طه حسين، وإنما هو يبحث في أمره بحثاً مجرداً خالياً من الأغراض. هو يرى بداية أن أكثر أسماء شعراء العرب دوراناً بينهم، امرؤ القيس وزهير وأبوالطيب، اوعسى أن يكون معهم جريرب. ثم في كل عصر يشتهر اسم فيغلب عليهم جميعاً ثم يختفي فيُنسى، أو يكاد، مثل البهاء زهير والوأواء الدمشقي وحافظ إبراهيم وإيليا أبي ماضي وهلمّ جرّا. وبين طبقات العامة قد لا يُعرف هؤلاء، ولكن قد يُعرف عنترة الفوارس لأنه في القصص الشعبي، وحسّان والبوصيري والبرعي، لأنهم من مُدّاح الرسول عليه الصلاة والسلام. على أن العصر الحاضر ربما بخس قدر زهير وأبي الطيب لأنهما من شعراء المديح، وخاصة المتنبي لتكسّبه بذلك واختلافه بين الممدوحين وجَوْبِهِ الأرض من أجل هذا الغرض.

ويلاحظ د.عبدالله الطيب أن مما أفسد على الناس رأيهم في الحكم على شعر المدح عامة وشعراء المديح قاطبة حسبانُهم أنه من التسوُّل، وأن أصحابه متسوّلون، وهذا خطأ في نظره. إذ الشعر ديوان العرب، كما الإذاعة والتلفزيون والصحافة وشتى طرق الإعلام والدعاية هي ديوان مجتمعنا الحاضر. والمدح والهجاء كانا من أساليب الإعلام والدعاية المشروعة كما هما في هذا العصر.

وكان الملوك ومن أشبههم يعلمون لهما ذلك فيرومون منهما ويتّقون. كما يفعل أولو الأمر ومن أشبههم الآن إزاء الإذاعة والتلفزيون والصحافة وشتى طرق الإعلام. وكان الشاعر القديم ربّما مدح وهجا متكسّباً كما يفعل أكثر القائمين بالإعلام في زماننا، وربما فعل ذلك لا يريد كسباً فأُجيز وعوقب.

المتنبي كان من هؤلاء الشعراء المدّاحين، وعندما صار إلى سيف الدولة الحمداني في حلب بات كالموظف عنده:

أسيرُ إلى إقطاعِهِ في ثيابِهِ

على طِرفِهِ في دارِهِ بحسامِهِ

ويصفه عبدالله الطيب بـاوزير دولةب، واوكيل وزراءب للإعلام والدعاية بلغة عصرنا اليوم. وقد استمرّ في هذا المنصب تسع سنوات. بعدها شغل منصب وزير الدعاية عند كافور أربع سنوات، ليصبح بعد ذلك وزير الدعاية والإعلام عند عضد الدولة مدة عام. اكان وزيراً زائراً مفوّضاً من عند نفسه ذلك الحين القصير!ب.

وكان مع الدعاية والإعلام على أبي الطيب واجب آخر لا يُكلّفهُ أكثر وزراء ووكلاء وزارات الدعاية والإعلام في عصرنا الحاضر. وذلك أن يُبرز عمله بصورة فنية شعرية تحمل طابعه الشخصي، كما كانت كل دولة خدمها في ذلك الزمان إمارة من إمارات الطوائف تحمل طابع أميرها الخاص الشخصي. سَمْتُ دولة آل حمدان بحلب غيره بالموصل، وسَمْتُ دولة الإخشيد بالفسطاط غيرُ سَمْتِ دولة آل بويه بأرجان أو بشيراز، غيرُ سَمْتِ بني عُبيد بالمغرب، من بعد وبالفسطاط. وكان أبوالطيب من بين وزراء الإعلام في ذلك الزمان عجباً... كان وزيراً له سياسته الخاصة ويخبر الناس أنه غير قادر على تنفيذها لأن الدولة التي تغدق عليه جوائزها: سيف الدولة، أو كافور، أو بدر بن عمّار، تسمع لمن يكيدون له وتعرقل عليه. وكان مع هذا يمجّدها شكراً لإغداقها عليه وتنبيهاً على بهائها في ذات نفسها وتنويهاً به. وقد يجمع جمعاً غريباً بين امتعاضه من العرقلة وتمجيده وتنويهه بالبهاء، كقوله في كافور:

يا أيُها الملكُ الغاني بتسمية

في الشرقِ والغربِ عن نعتٍ وتلقيبِ

أنت الحبيبُ ولكني أعوذُ به

من أن أكون محباً غيرَ محبوب

ويرى د.عبدالله الطيب أن مما أعان المتنبي على هذا المذهب مزاجه وطموحه وأحوال عصره وما جرّبه من ذلك، وكان قد خرج أول شبابه بدعوى ادّعاها ولو نجح لكان سبق الفاطميين إلى إنشاء دولة فاطمية، ولعلّه كان يدّعي نسباً علوياً، ولعلّه كان علوياً يكتم نسبه. اومهما يكن من أمره فقد كان لا يرى إذ أذعنت نفسه إلى التماس السموّ من طريق طويل شاق هو خدمة الأمراء بشعره، أنه دون أحد منهم، إذ كانوا في جملتهم بين مغامر وابن مغامر، ولعلّ أعرقهم لم يكن يزيد على أن كان حفيد مغامر مثل سيف الدولة، أو عبدا لحفيد مغامر مثل كافورب.

المدح والتصوير الفني

ولنتأمل كيف يصوّر عبدالله الطيب مهنة المدح في ذلك الزمان، فيعتبر أنها أشبه بمهنة التصوير الفني، فتنافس الأمراء إذ ذاك على الشعراء يشبه تنافس ملوك أوربا وأمرائها على استقدام المصوّرين البارعين واستخدامهم.

اوينبغي أن ننظر إلى قصيدة المدح لا على أنها تسوّل، ولكن على أنها واجب أو عمل يُطلب من الشاعر فينجزه، كما كان المصوّرون في أوربا يؤدي أحدهم واجباً أو ينجز عملاً حين يُطلب منه أن يرسم هذا الأمير أو تلك الأميرة. وكان من أعظم ما ينبغي في الرسم إبراز الأبّهة في الجمال، وما كان كل أمير بذي أبّهة ولا كل أميرة بحسناء، وكما كان شكسبير وأضرابه الروائيون يؤدي أحدهم واجباً أو ينجز عملاً حين يُطلب من فرقته تمثيل قصة لتسلية الملكة ورجال القصر واللوردات الكبارب.

فالباحث الكبير يشرح ظرف المتنبي التاريخي وظروف زملائه شعراء المدح في تراثنا، معتبراً أننا نظلم هؤلاء الشعراء عندما نعتبرهم مجرد متسوّلين، وهو الاعتبار السائد عند الناس اليوم. بل إنه يجد في هذا الجانب من الشعر القديم، أي المدح، ما يعين الباحث المعاصر في دراسة أحوال الزمن الماضي. ذلك أن الناظر في أصناف المديح في الشعر العربي يجدها في جملتها تختلف من عصر إلى عصر كما تختلف أساليب التمثيل والتصوير والرقص. وقد نستطيع إن أقبلنا على ذلك أن ندرس أحوال المجتمعات العربية منذ أوائل عهدها إلى يومنا هذا عن طريق دراسة الأصناف من أساليب قصائد المدح في جملتها من عصر إلى عصر, كما يفعل الآن علماء الحفريات حين يستنبطون من أحوال الأمم السالفات بدراسة أصناف أساليب الجرار من عصر إلى عصر.

وإذا لم يكن المتنبي متسولاً كما رآه طه حسين وباحثون كثيرون، فإنه بالدرجة الأولى فنّان ملهم خارق القدرة البيانية. اوقد أجمع النقاد أنه هو وأبوتمام والبحتري أشعر المحدثين. وهو أشعر الثلاثة بلا أدنى ريب, لأن صاحبيه قد لحقهما غبار التاريخ، فصارت أشباحهما على عِظمها تهمّ بالاختفاء وأن يغمرهما النسيان. بينما مازال شَبَحُه باهراً مضيئاً جداً. وقد نبغ واللغة مرّت عليها منذ عهد امرئ القيس قرون ستة، وشهدت أمثال جرير والفرزدق والنابغة وأبي نواس. وكان في دهرها الأول قائلها قد قال: اهل غادر الشعراء من متقدّم؟ب. ومع هذا وجد أبوالطيب المتردّم بعد المتردّم، وفرض عبقريته فرضاً على اللغة العربية بما أضاف إليها من ثروة طائلة في محض أساليب البيان مما لا تزال حيويته تنبض إلى اليوم. وقد قال:

ما نال أهلُ الجاهلية كلُّهم

شعري وما سمعت بسحري بابلُ!

ويقارن عبدالله الطيّب بين المتنبي وبعض قمم الشعر العربي، فبينه وبين امرئ القيس تشابه، من حيث الشعور بوحشة الانفراد وتجشّم الأسفار وبعد المطلب وحسرات الإخفاق وشدّة التصميم. وكان فؤاده من الملوك كما قال. ولكن بينهما فرق عظيم وهو أن أبا الطيّب طلب الملك حبّاً فيه، ولم ينشأ إلا سوقةً يتيماً أو كيتيم. وامرؤ القيس فُرض عليه الملكُ وطلبُ الثأر بحكم الشرف القبلي العربي، ومازال دهرَهُ يجهد لو يجد سبيلاً إلى أن يكون سوقهُ بلا مسؤوليات فلا يستطيع:

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه

وأيقن أنّا لاحقان بقيصرا

فقلتُ له لا تبكِ عينُك إنما

نحاول مُلكا أو نموت فنعذرا

وقد روض امرؤ القيس لغة وحشية فأسلست وصفت له كل صفاء، وأصاب أبوالطيب غديراً منها راكداً فأثاره وأجرى فيه التيار.

وقد حمل امرؤ القيس معه صحراء العرب:

«تطاول الليلُ علينا دمّون

دمّون إنّا معشر يمانون

وإننا لقومنا محبّون»

إلى قسطنطينية ومات عند عسيب وهو ينظر إلى الآل يخفق من دون حوران. وقد حمل أبوالطيب ملتقاها بالسواد، وقيل من دون أن يبلغ حظّه من الري.

أما زهير بن أبي سلمى، فقد كان شيخاً حكيماً قد سئم تكاليف الحياة.

يُذكرون مادامت العربية

هؤلاء الشعراء الثلاثة هم برأي العلاّمة السوداني الكبير ايُذكرون ما دامت العربيةب، ويستطرد: اوعسى أن يُذكر معهم جرير لقوة انفعاله وحرارة وجدانهب. وما فتنة العرب بأبي الطيب ألف عام إلا لما علموا من أمر نبوغه وما أحسّوا من سحر إبداعه. وقد كان معاصروه أول من فُتن به وقد رام مماثلته بمحاكاته أو الأخذ منه جماعةٌ كأبي فراس والسريّ فعجزوا، ثم انتقلت الفتنة به إلى الجيل الذي تلاهم فرام مثل ذلك منهم جماعة فعجزوا كالشريف الرضي وأبي العلاء المعري، ثم لم يزل يُفتن به ويروم مثل شأنه أو التفوق عليه جماعة في كل عصر وجيل إلى زماننا هذا. ولعل أحمد شوقي مَن أظهر ما يتمثل به في هذا الباب. وقد عجز - رحمه الله - على ما أوتيه من قدرة. ولقد أوتي الشريف جزالة ورونقا ونبل أداء وشرف معان مع عزة النفس وعتق الأرومة، ومع ذلك لم يصنع - رحمه الله - من لحاق غبار أبي الطيب كبير شيء. وقد أوتي أبوالعلاء فطنة وعلماً وملكة وحذقا، وكان لنفسه ناقداً وبالشعر خبيراً وبفضيلة أبي الطيب وسبقه عارفاً، إلا أنه مع ذلك قد ابتلي فجاراه وباراه واستعان بالذكاء، فأطال أبواب التأمل وشقّق المعاني وكانت فيه حلاوة فكاهة وبداهة سخرية، وله مقدرة من جزالة وتصنيع فأحسن وأبدع ما شاء، ولكنه بعُد ما عدا أنه ألم به غبار الذي يريد لحاقه فشمله، فخُيل لبعض النقاد، ولاسيما المستشرقون، أنه رصيفه أو يزيد عليه. اولعمري إن أبا العلاء قد يصفو غاية الصفاء ويجود أحسن الجودةب، كما في عدد من قصائد اسقط الزندب وأبيات من اللزوميات، ولكنه تنقصه حيوية أبي الطيب.

ذلك غيض من فيض ما يحتويه كتاب عبدالله الطيب عن بكر الزمان ومالئ الدنيا وشاغل الناس بعبارة الأقدمين. نظرات نافذات لعالم كبير جليل متمكن من ثقافة القديم والحديث. فإذا وصل إلى حادثة مقتل المتنبي التي اختلف في تحليلها والمسؤولية عنها باحثون كُثُر، أدلى برأي لم يسبق إليه، مفاده أنه ليس من المستبعد أن يكون سيف الدولة الحمداني وراء ذلك التدبير. وهو رأي يفاجئ الكثيرين، نظراً لوشائج المودة العميقة التي كانت بين أبي الطيب وأمير حلب، وهي وشائج إن فترت حرارتها حيناً، فإنها لم تنقطع أبداً. ولأن عبدالله الطيب هو الذي لا يستبعد أن يكون سيف الدولة وراء تصفية الشاعر الذي وهبه الخلود، فإننا نعرض لهذا الرأي الجدير بأن يتابع النقاش بصدده, على النحو التالي: يبدي الباحث الكبير وجهة نظره:

من قتل المتنبي؟

قال الثعالبي في االيتيمةب: الما أنجحت سفرته وربحت تجارته بحضرة عضد الدولة ووصل إليه أكثر من مائتي ألف درهم، أستأذنه في المسير منها ليقضي حوائج في نفسه ثم يعود إليها، فأذن له، وأمر بأن تُخلع عليه الخلع الخاصةب... إلى أن قال: افلما فارق أعمال فارس، حسب أن السلامة تستمرّ به كاستمرارها في مملكة عضد الدولة، ولم يقبل ما أشير به عليه من الاحتياط باستصحاب الخفراء، فجرى ما هو مشهور من خروج سرّية من الأعراب عليه ومحاربتهم إياه وتكشف الواقعة عن قتله وابنه مُحَسّد ونفر من غلمانه. وفاز الأعراب بأمواله، وذلك في سنة أربع وخمسين وثلاثمائةب.

من الباحثين مَن اتهم عضد الدولة بتصفية الشاعر، ومنهم من اتهم أعداء آخرين للشاعر، ولكن عبدالله الطيب، يقف عند قول الثعالبي: افجرى ما هو مشهور... إلخب ويتابع: اومع شهرته لا ندري عمن تلقاه راووه. فمنهم قائل إن فاتكا الذي عرض لأبي الطيب في جماعة من الأعراب، فعل ذلك غضباً من بائيته التي هجا بها ضبّةب. قال العكبري: اوقال يهجو ضبّة بن يزيد العيني وصرّح بتسميته فيها لأنه كان لا يفهم التعريض. كان جاهلاً. وهذه القصيدة من أردأ شعر المتنبيب، وكأن العكبري قد غفل أن من مذهب البداوة في الإفحاش بعض هذا وما يقاربه كالذي كان يقع عند الفرزدق وجرير مثلاً.

ومن قائل إن أبا الطيب فرّ، وذكّره غلامه قوله: االخيل والليل والبيداء تعرفني...ب فثبت وقُتل، أو قال للغلام قتلتني أو شيئاً من هذا المعنى. وإن صحّ هذا الخبر، فهو أشبه بما اعتاده أبوالطيب من الاستعداد للحاربين والإفلات منهم. ولعله نجا من هذا الذي ذكروا أن اسمه فاتك ثم أصيب من بعد. فكلّهم يجمعون أنه قد قُتل بدير العاقول، وهو بسواد بغداد، ولا يُعقل أن يكون اعتراض الأعراب لأبي الطيب قريباً من بغداد. وأرجح من ذلك أن يكون الأعراب قد لقوه بعيداً عنها، ولما أفلت بعد قتال ما، أمن إلى النجاة وحسب أن السلامة تستمر به من بعد - على حد تعبير الثعالبي - ولكن الذين أغروا به الأعراب ليقتلوه يبدو أنهم أيضاً قد أوكلوا به آخرين يراقبون مقدمه عند دير العاقول، أو قل خارج بغداد غير حدّ بعيد عنها. فلما رأوه قادماً مطمئناً قد نجا، رموه بسهم وانتهبوا ماله. اولا يُستبعد أن يكون سيف الدولة وراء جميع ذلك التدبيرب. فقد ذكروا أنه كان يغضبه أن يطول سكوت المتنبي عن مدحه، فكيف إذا انصرف عنه بالكليّة ومدح سواه؟. ولا شك قياساً على الذي ذكروا من غضبه عليه حين تأخر مدحه عنه، أن يكون رأى أنه قد خانه بالصيرورة إلى كافور فعضد الدولة. وقد كان رفض أبي الطيب الاستجابة إلى دعوته آخر الأمر هو القاضية. وما كان ليعسر من بعد على أعداء أبي الطيب بحلب أن يتصلوا بأعدائه في بغداد وتتمّ المؤامرة. وقديماً قد قال:

إذا ترحّلت عن قوم وقد قدروا

ألاّ تفارقهم فالراحلون هُمُ

لئن تركن ضُميرا عن ميامننا

ليحدثنّ لمن ودّعتُهم ندمُ

أو السيف الدولة الندمب كما روى بعضهم. فهل كان ذلك الندم قبل دير العاقول أم بعده؟ الله أعلم أيّ ذلك كان.

على هذا التحليل وإلى هذه الأسباب يستند د.عبدالله الطيّب في توجيه اتهامه إلى سيف الدولة في تدبير مقتل شاعره الأثير السابق وشاعر العرب السابق واللاحق. وجهة نظر جديرة بالاهتمام وجديرة بفتح تحقيق جديد حول مقتل الشاعر الذي لم يُدفن قرب دير العاقول وحسب، وإنما في كل أرض عربية، إن لم يكن في وجدان كل عربي >