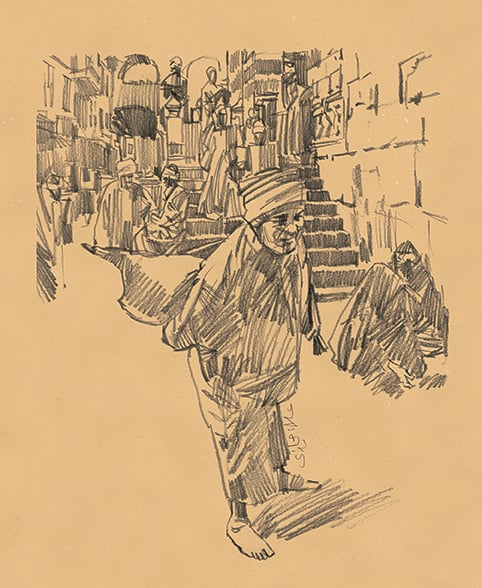

حكايات السقا المصري

قال أحد الكتَّاب الفرنسيين في العصور الوسطى «إن عظمة أي شعب يجب أن تقاس بمقدار ما يُعمل له من أجل الحصول على الماء»، لذا اشترط الفكر الإسلامي عند التخطيط ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب والزراعة بسهولة ويسر، لتصل إلى كل فرد في المدينة، ومن طرق توفير المياه وجود أشخاص ينقلون المياه العذبة من منابعها للناس في أماكن مختلفة، وهم السقاءون.

مصادر الماء العذب عديدة، منها الأمطار والآبار والبحيرات العذبة والأنهار، وقد تميزت مصر بهبات ومنح ربانية عظيمة، فامتلكت هذه المصادر، وعلى رأسها نهر النيل، فكان ومازال شريان الحياة في مصر كلها. ومهنة السقاء انتشرت في المجتمع المصري منذ فترات طويلة، وكانت تعتبر من أهم المهن في عصر الخلفاء والولاة المسلمين بعد الفتح الإسلامي لمصر.

تصنيف العاملين بمهنة السقاية

العريف: هو شخص يختاره المحتسب ويجعله رئيساً على كل حرفة، ويتصف بسمات خاصة، فيجب أن يكون خبيراً بحرفته ومشهوراً بالثقة والأمانة ومشرفاً على أحوال أهل المهنة، ويخبر المحتسب بما يحدث بين أبناء الطائفة، كما يجب عليه الحفاظ على حقوق الحرفيين.

صبي السقاء: هو غلام صغير السن يختاره السقاء: ليعاونه في عمله ويلتزم بالقواعد نفسها.

سقاءو الجمال: هم طائفة من السقائين تستخدم الجمال لنقل الرَوايا من مصدرها على الجمال إلى مناطق التوزيع.

سقاءو الكيزان: هم أصحاب حوانيت الماء، ويقدمونه للمارة في كيزان نظيفة معطرة بالبخور والمسك، ثم تطور اسم سقائي الكيزان إلى «السقا شربة»، وأصبحوا يحملون قِرباً جلدية ذات أنبوبة نحاسية طويلة ويصبون الماء للظمآن في طاس نحاسي أو قُلة فخارية.

سقاءو القِرَب: هم حاملو الماء على ظهورهم أو على أكتافهم أو في رقابهم أو على الحمير في قِرب لحي باب البحر وحي باب اللوق وحارة السقائين، وفي قناطر السباع، وقد تفنّنوا في تزيين فوهاتها بزخارف مختلفة.

كيفية اختيار السقا

نظراً لطول المسافة من النيل إلى أماكن توزيع المياه، ونظراً للمشقة التي كان يتحملها السقا أثناء توزيع الماء، فلم يكن مسموحاً لأحد أن يتولى تلك المهنة بسهولة، فالسقاءون كأصحاب حرفة كانت لهم طائفة ورئيس، ولكي يستطيع المبتدئ منهم أن يُقبل عضواً في طائفة السقائين، كان عليه أن يجتاز اختباراً خاصاً يثبت به جدارته وقدرته الجسمانية على تحمل مشاق هذه المهنة. وكما ذكر الرحالة الإسباني ليون الإفريقي (حسن الوزان)، عندما زار القاهرة، فإن أحداً من السقائين كان يراهن الناس على أن يحمل على كتفه قربة من الجلد مملوءة بالماء ومربوطة بسلسلة من حديد سبعة أيام متوالية من الصباح حتى المساء، وتمكن فعلاً من كسب الرهان، فنال تكريماً من الجميع، واحتفلوا به احتفالاً كبيراً ضم المغنيين وجميع السقائين بالقاهرة، ولعل ما شاهده ليون لم يكن رهاناً كما ظن، وإنما كان في الواقع اختباراً لأحد المبتدئين الراغبين في الانضمام إلى طائفة السقائين. ورغم المبالغة في كلام ليون فإنه مثال يؤكد وجود قواعد معينة لاختيار السقاء. والدليل على ذلك وثيقة عثمانية تنص على أن السقا كان يمر باختبار مبدئي للقبول في المهنة، حيث كان عليه أن يحمل قربة أو كيس رمل يزن 67 رطلاً (الرطل أقل قليلاً من نصف كيلوجرام) لمدة ثلاثة أيام دون أن يسمح له بالاستناد أو الاستراحة أو النوم، فإذا نجح في الاختبار انضم إلى طائفة السقائين. ورغم المبالغة في ذلك أيضاً، فإنه كلام منطقي، لأنه يتناسب مع مشقات ومتاعب تلك المهنة.

وبعد ذلك في العصر الحديث، كان لابد من حصول السقا على رخصة، فكل مهنة قديمة كانت تحتاج إلى رخصة لحاملها لكي يمتهنها بعد عمل الكشف الصحي عليه والتوقيع الطبي ومدى لياقته في هذه المهنة. ولأن مهنة السقا مهنة صعبة، فكانت تمنح له رخصة ورقية صادرة من نظارة الداخلية باسم السقا، وطوله ولون عينيه وجنسيته ومكانه، مرسوماً عليها صوره للسقا حاملاً قربة المياه ليستطيع التنقل بين شوارع القاهرة، وكان ذلك عام 1877م، ثم وُضع نظام دقيق لكل أصحاب الحرف القديمة، فتطورت الحال، وكان كل سقا يحصل على رخصة معدنية عليها اسم المدينة والرقم واسم السقا بالعربية والإنجليزية، وكانت توضع علي كتفه برباط من الجلد، وكذلك مع كل صاحب مهنة في شوارع المحروسة.

الالتزامات والقواعد المفروضة على السقائين

نظراً لأن الماء هو قوام الحياة، ومن دونه لا تستمر، ونظراً لأن المصريين اعتمدوا على السقائين اعتماداً مباشراً في الحصول على الماء العذب، فكانوا يدخلون كل البيوت ويتعاملون مع كل الطبقات، كما أن هذه الحرفة ارتبطت بالصحة العامة للسكان، لم تُترك هذه الطائفة من دون رقابة أو إشراف، وتشهد كتب الحسبة مدى اعتناء السلطات الحاكمة بالسقائين، فكان المحتسب يُعين عريفاً على السقائين يساعده في مراقبتهم والإشراف عليهم لمنع وقوع إهمال يؤدي إلى عواقب وخيمة. كما فرض المحتسب قواعد وتعليمات عدة على السقاء، لابد أن ينفذها وإلا سيتعرض للعقاب، وينتج عن ذلك عواقب وخيمة. ومن خلال كتب الحسبة والفقه، يمكن أن تعرض هذه القواعد كالآتي: حدد المحتسب كمية معينة من المياه يأخذها السقاءون من النهر، وهي 24 دلواً وكل دلو 40 رطلاً في اليوم الواحد، وألا يأخذ الماء قريباً من البر، لأنه في الغالب تكون فيه فضلات أو تراب، ولا من الأماكن القريبة من المنازل المبنية على النهر أو موضع سقاية الدواب والحمام، ولذا فيجب على السقا أن يدخل في النهر حتى يرى نظافة ونقاء الماء ووقتها يملأ القربة ليضمن سلامة الماء من التلوث. وكان لزاماً على السقائين أن يلبسوا سراويل قصيرة تستر عوراتهم وتساعدهم في نزول النهر بسهولة، وينبغي أن يكون الوعاء نظيفاً، فإذا دخله شيء يجب تنظيفه وتطهيره من النجاسة، كما يتعين عليه أن تكون يداه نظيفتين. وعندما يبيع الماء للمارة في الشوارع يجب أن يغطي «الراوية» بغطاء سميك حتى لا يسكب الماء منها ويؤذي المارة، وكان السقاءون حاملو الماء على ظهور الدواب يضعون أجراساً حديدية أو نحاسية في أعناق دوابهم لتحدث صوتاً عالياً لتنبيه المارة.

كذلك لم يتجاهل المحتسب الالتزامات الأخلاقية والأدبية، نظراً لأن السقا بحسب مهنته كان يسير في الشوارع والطرقات ينادي على الماء، كما كان مضطراً لدخول المنازل من مختلف الطبقات، ولذلك ألزمه المحتسب بأن يغض البصر عند دخول المنزل وألا ينظر إلا في موضع قدمه وموضع سكب الماء، ويلتزم الأدب في الطريق العام كي لا يسبب الإحراج للنساء أو يكون سبباً في حدوث الفتنة. ولم يتجاهل المحتسب السقائين أرباب القرب والروايا والدلاء، فكان يمنعهم من استعمال مواد حافظة للماء.

أماكن إقامة السقائين

من خلال الوثائق والمصادر المعاصرة، علمنا أن السقائين كانوا يقيمون في أحياء قريبة من نهر النيل، حيث دلت إحدى الوثائق على وجود السقائين داخل حي باب البحر، المنطقة الواقعة من بداية حي الجيش إلى أن يلتقي مع حي كلوت بك، وقرية أم دُنينو وهي الآن ميدان رمسيس، حيث أشارت وثيقة بدرالدين الونائي إلى اسم حانوت للسقا تم فتحه في هذا الحي لبيع المياه، ومن المحتمل أن يكون الحي قد ضم أعداداً كثيرة من السقائين. وما يرجح هذا الاحتمال هو قرب حي باب البحر من النيل ومن الخليج. كما وجد حانوت آخر بجوار جامع الآمير آق سنقر بين باب الوزير والتبانة، أما الشارع المعروف بحارة السقائين، فلم يُعرف باسمه هكذا إلا في العصر الحديث، وأوله من آخر شارع الشيخ ريحان، وآخره شارع درب الحمام، ومن جهة اليمين درب الخولا وسكة الدروة بداخلها درب الميضأة وعطفة عريان ودرب الصبان. كما عاشوا في شارع القربية الذي يبدأ من شارع باب زويلة، وكان به حوانيت لبيع القِرب والدلاء، وكان مكاناً مناسباً لسكنى السقائين، لأنه بذلك يتوسط ما بين القاهرة والفسطاط، مما يسهل على القربيين التعامل مع السقائين، إلى جانب أن باب زويلة كان معبراً رئيساً للسقائين من الخليج إلى القاهرة.

أجرة السقائين

وهنا نتساءل: كيف كان يحصل السقاءون على أجرتهم من أصحاب المنازل والمنشآت، مثل المعاصر والطواحين والأفران وغيرها؟ فمن خلال أقوال المستشرقين والرحالة الأجانب، كان الساقي ينادي في الشوارع والطرقات بعبارات معينة لينبّه الناس إلى وجوده، فيفتحون أبواب منازلهم. ومن نداءاتهم «سبيل يا عطشان»، «الجنة والمغفرة يا صاحب السبيل»، «يا رب عوِّض علي»، «العوض على الله... عليه العوض» ثم يتوجهون إلى المنازل والمنشآت الخاصة ويقومون بصب المياه في الخزانات والأزيار. ولكي يحصل السقا على أجرته، كان يتبع طرقاً مختلفة، فأحياناً كان يسجل على باب العميل خطوطاً بعدد القِرب التي أحضرها، له وأحياناً كان يستخدم عقداً من الخرز الأزرق يسحب منه خرزة عن كل قربة يحضرها لمنزله، وعندما تنتهي كل خرزات العقد يحسب أجرته.

أما سقاءو الروايا والقِرب، فكانوا يبيعون المياه في الأسواق للمارة مقابل قطعة من الخبز أو أي نوع من الطعام، وأحياناً بلا مقابل من الفقراء، حيث كان بعض الأغنياء يؤجرون هؤلاء السقائين لبيع المياه مجاناً رغبة منهم في تقديم الماء صدقة للفقراء، ولتشجيع هذا العمل النبيل سُمح للسقائين بأخذ الماء من دون مقابل من الأسبلة، فضلاً عن أنهم أعفوا من دفع الضرائب.

المهام الأخرى للسقا

بالإضافة إلى دور السقائين في توصيل المياه العذبة للمنازل والمؤسسات، فقد كان لهم دور لا يقل أهمية عن نقل الماء، حيث كانوا يكلفون بإطفاء الحرائق، ولذلك كانوا يمثلون جزءاً من الحراسة الأمنية التي ترافق الشرطة ليلاً، فكان وجودهم مهماً لإطفاء حريق قد ينشب ليلاً في أي منطقة. ولذلك كان والي القاهرة يُرغم السقائين والقربيين والعرفاء على الوجود باستمرار في شوارع القاهرة خشية وقوع حريقٍ ما، وفي المقابل كان يقدم لهم العشاء يومياً.

كما كان كل حي من أحياء القاهرة يختص به مجموعة من السقائين، يقومون برشه مرتين بالنهار نظير أجر معين، فنراهم يقومون برش الطريق في الأيام التي يركب فيها الخليفة مقابل دينار واحد، وكان والي القاهرة ومصر من قبل يُرغم السقائين على عمل ذلك بالسُخرة بغير أجر، إلى أن منع الوالي ذلك.

وقد تعجّب الرحالة جان تينو من نظافة شوارع القاهرة، حيث يقوم السقاءون برشها بالمياه لترطيب المدينة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. أما الرحالة اليهودي ميشولم، فذكر أنه وجد بالقاهرة 10 آلاف شخص يرشون الشوارع لتهدأ ثورة الغبار والأتربة، لكن الراهب فيلكس فابري، ذكر أن هناك «عدداً كبيراً من الرجال بجمالهم لرش الشوارع لتهدئة الغبار الذي يُثار بسبب حركة الأعداد المتزايدة من الجمال والخيول والبغال، وإذا لم يتم ذلك بصورة منتظمة لاختنق الناس من هذا الغبار».

كما كان للسقا دور في السبيل، فمن خلال وثيقة وقف للسلطان فرج صاحب السبيل الملحق بمسجده بشارع تحت الربع، يتبين لنا أن السبيل كان فيه المزملاتي القائم بعملية تسبيل الماء في السبيل، حيث يملأ الأواني المختلفة، وكان فيه شباكان عليهما كيزان بسلاسل نحاسية غليظة، أحدهما مطل على الطريق مقابل باب زويلة وفيه باب صغير يسبل الماء، وكان هناك سقاء يقف عند نافذة الشباك يقدم الكيزان المليئة بالماء، وألزم الساقي أن يسبل الماء طوال النهار وطرفي الليل في رمضان ويجلس في مقامه لذلك أسوة بأمثاله من حوانيت السبيل وهم يسقون المارة.

ولم تقتصر وظيفة السقائين على توصيل المياه للمنازل أو الأسواق والشوارع والحوانيت والمؤسسات المختلفة أو رش الشوارع فقط، بل أدّوا أدوراً لا تقل أهمية عن نقل المياه للسكان، حيث كانوا يخرجون مع الجيش ويسيرون في صحبته، وذلك لإمداد الجنود بما يلزمهم من المياه، كما كانوا في مقدم المواكب الخاصة بالشخصيات المهمة أو في المناسبات الاجتماعية، مثل يوم دوران المحمل أو في موكب رؤية هلال رمضان أو توزيع المياه في الموالد.

كما كانوا مرسالاً للحريم، وربما كان هذا سبباً مباشراً في تسمية كتاب «وصف مصر» تلك الفئة بالخدم، حيث يقول «أما السقاءون فهم على نحو ما رسل الحريم (أي النساء)، وينتهي بهم الأمر بأن يكوّنوا أموالاً من الحريم والنساء وهن اللائي يخترنهم ويتبادلنهم في ما بينهن، ويتمتع هؤلاء الخدم عامة بحظ أوفر من الآخرين، ويوليهم أرباب البيوت أكبر قدر من الرعاية، وتبسط النساء عليهم حمايتهن ويحرصن على إراحتهم». ولذلك كان الفقهاء يفرضون عليهم اتباع الآداب العامة وعدم الاختلاط بالحريم لمنع الفتنة والوقوع في المتاعب والتعرض للعقاب.

المهن المرتبطة بالسقائين

ارتبطت طوائف حرفية بطائفة السقائين، نظراً لأنها حرف مساندة لهم، مثل حرفة الفاخوري، وظهر ذلك واضحاً من خلال بعض الوثائق العثمانية التي أوضحت لنا أن رئيس هذه الحرفة أو ما نسميه العريف، كان يقيم داخل حي باب البحر في بداية القرن السابع عشر الميلادي، وهؤلاء الصناع كانوا يقومون على ما يبدو بصنع الأواني الفخارية من قُلل وأزيار، وهي من الأدوات التي يستخدمها السقاءون. وكان هناك مصنع تصنع فيه هذه الأدوات بالقرب من الأزبكية غير بعيد عن باب البحر، إلى جانب حرفة القِربَ، حيث كان هناك سوق تصنع فيه القِرَب كان يقع بالقرب من وجود السقائين من باب زويلة وحتى باب البحر، إحدى مناطق دخول السقائين، كما كان هناك ثلاث طوائف تخصصت في صناعة وإصلاح وبيع القِرَب الجلدية، وقد سمى الحي كله باسم «حي القربية»، وكان يفتح كل أيام الجمع حتى الظهر لخدمة طوائف السقائين التي تركزت داخل حي باب البحر وباب زويلة.

السقا في الأدب المصري

تذكر إحدى الحكايات الشعبية أن حماراً كان ينتظر نهايته، فكان يشكو قائلاً «عندما لا أعود أستطيع الجري، فسوف يغطون ظهري بسرج خشبي ويسلمونني إلى سقا يجعلني أحمل المياه في القِرب والجِرار، ويا لها من نهاية حقيرة»... في إشارة إلى صعوبة المهنة ومتاعبها التي ترهق الحمار، فرأى أنها مهنة حقيرة ومُهينة له بعد أن كان يغطي ظهره بالسرج المزخرف بالألوان الزاهية وينقل الناس على ظهره ويحصل على طعام وفير.

وجاء ذكر السقا في سيرة علي الزيبق، وهي المهنة التي تخفى بها البطل وارتدى ملابس السقا وحمل القِربة على ظهره المُنحني ليستطيع دخول منزل الوالي كل يوم ويستطلع الأخبار لينتقم منه. وبذلك فالراوي الشعبي يؤكد لنا قدرة السقا على دخول المنازل بسهولة والإنصات إلى كل ما يحدث فيها، وبالتالي كان مصدراً مهماً لمعرفة أحوال الناس في بيوتهم.

وأخيراً، كتب الأديب الراحل يوسف السباعي روايته «السقا مات»، التي صدرت للمرة الأولى عام 1952م، واعتبرها كثير من النقاد أهم رواية كتبها السباعي، وتدور أحداثها في حارة مصرية في العشرينيات من القرن الماضي، حول فلسفة الموت ومحاولة الشخصية الرئيسة (المعلم شوشة السقا) الهروب من ذكرى وفاة زوجته الشابة. وتحدث مفارقة عجيبة عندما ينقذ المعلم شوشة شخصاً ما من الضرب في أحد المطاعم، ثم تتوثق علاقته به ويدعوه للإقامة معه في بيته مع حماته وابنه سيد، وهو لا يعلم أن هذا الشخص يعمل في مجال متعلق بدفن الموتى. وينفر المعلم شوشة من ضيفه في البداية، لكن الضيف سرعان ما يتمكن من إقناع المعلم شوشة بمواصلة حياته ونبذ الخوف من الموت، إلا أن أكبر مفارقة تحدث عندما يموت الضيف نفسه فجأة في بيت شوشة، فينهار المعلم بسبب ذلك. وبعد فترة يستعيد المعلم شوشة عافيته ويأتيه خبر سار بتعيينه شيخاً للسقائين في المنطقة، إلا أن البيت ينهار فوق رأس المعلم وتنتهي حياته في مشهد قوي ومؤثر.

نهاية السقا المصري

في الماضي كان من الممكن رؤية السقا منحني الظهر يجول في بلاد الله تحت شمسه وسمائه، بين المجاذيب وأصحاب الوظائف الخفيفة، فيصطبغ وجهه بالسواد القمحي، وتتخذ قدمه شكلاً مفلطحاً من فرط الوقوف والمشي ليلاً ونهاراً، وسيظهر لك قديماً قدم الدهر والدروب التي تحتويه ساعياً بين الحسين وبيت القاضي وبوابة المتولي وحارة السقائين والسيدة زينب والسيدة عائشة، فمهنة السقاية كانت معروفة لدى الجميع، وكان للسقائين شيخ طائفة وأماكن للتجمعات وأخرى للسكن، أما الآن فهم عملة نادرة تكاد تكون اندثرت. وقد أخذت مهنة السقا في الاحتضار بالقاهرة حينما أنشئت شركة المياه وبدأت في إنشاء آلات الضخ والأنابيب التي توزع المياه داخل المدينة، ولكنه كان مستمراً في بعض المناطق ولم يختف نهائياً، وإن كانت وسائل السقاية قد تطورت، فلم تعد القربة القديمة المصنوعة من جلد الماعز، بل أصبحت فناطيس معدنية ومكعبات بلاستيكية، وجراكن محمولة على أكتافهم، أو براميل على عربات الكارو التي تجرها الخيول والحمير، يملأها السقا المعاصر من صنابير المياه، لكي يوزعها في المناطق العشوائية المحرومة من المياه بأطراف القاهرة وقرى مصر ■