أسئلة تاريخية تنتظر الإجابة

الماضي مؤثر في الحاضر، وهما مؤثران في المستقبل، وتجب الاستفادة من تجارب الماضي بقراءة فاحصة ثاقبة، وموضوعية علمية. ووثائق تلك التجارب ميسرة وإن كان بعضها غير متوافر، وقراءة الوثيقة ومدى الاعتماد عليها يختلفان من شخص لآخر، كما أن الشك في الوثيقة نفسها وارد، لأنه في العموم القوى المتنفذة والمسيطرة هي التي تكتب معظم الوثائق، ولذلك فهي ليست منزهة لا يرقى إليها النقد، ومن ثم يجب أن تخضع للغربلة في مدى الاعتماد على بعضها في الوصول إلى الحقيقة التاريخية، أيضاً يجب أن تؤخذ التجارب التاريخية في إطار ظروفها وزمنها دون إسقاط واقع متقدم عليها أو سابق لها. أردنا من هذا القول التمهيد لطرح إشكالية تنوع الوثائق وتضادها.

يواجه دارس التاريخ مشكلة كبيرة وخطيرة تحتاج منه إلى فهم عميق للتاريخ ومنهجية البحث فيه أولاً، ثم إلى وعي عميق بوثائق الحدث التاريخي. وتلك الوثائق متنوعة المصادر وتتوزع بين مستويات عدة، منها ما هو علمي ومعرفي من دون تدخل للأهواء والاعتبارات الاجتماعية والسياسية، ومنها ما تؤثر في كتابتها تلك الاعتبارات، ومنها ما هو مجهول يظهر بعد فترة طويلة، وإن وعي الباحث بالتاريخ هو الذي يكشف تلك الأبعاد، لتتكون لديه الرؤية العلمية لتلك الوثائق ومدى الاعتماد عليها أو على بعضها في بحثه التاريخي.

ونود أن نضيف أن بعض وثائق الحدث التاريخي الواحد مضادة لبعضها، حسب المصادر التي تناولت ذلك الحدث.

ونتساءل هنا: ماذا سيكون موقف الباحث في التاريخ من ذلك التضاد؟ يعتمد الأمر ليس على طبيعة الوثائق فحسب، وإنما على الوعي التاريخي، وذلك يعنى أن الوثائق لأي حدث تاريخي لا تؤخذ على أنها تمثل الحقيقة كونها وثائق لذلك الحدث، وإنما يجب أن تخضع للغربلة والانتقاء بعلمية وموضوعية.

الباحث في التاريخ بين الموضوعية والذاتية

علينا أن نقر مبدئياً بأنه ليست هناك موضوعية كاملة فنحن بشر، عقولنا محدودة مهما اتسعت معارفها، وأناس نعيش بين البشر لنا انتماءاتنا وتؤثر فينا ظروف الواقع، ويخطئ من يدعي الموضوعية الكاملة. المشكلة تكمن في البحث عن جرعة تكون فيها الموضوعية أعلى من الذاتية، وهذه كافية في النظر إلى الأحداث بعقلانية، ونعرف أن أمراً كهذا صعب جداً ، بيد أن بعض الباحثين قد هيأوا أنفسهم وعقولهم لذلك، نحن عرب ومن الشرق، وثقافتنا وتراثنا وحياتنا الاجتماعية والسياسية تؤثر في سلوكنا ورأينا، رضينا أم أبينا. من هنا يكون هناك دور مباشر وآخر غير مباشر للذاتية في حياتنا، وصراع الموضوعية والذاتية أبدي في مجتمعاتنا، وقد تكون تلك ظاهرة إيجابية لأنه بضدها تعرف الأشياء، ولولا الموضوعية لما طرحت الذاتية والعكس صحيح. لكن، والحالة تتعلق بتحليل الأحداث التاريخية، يتطلب الأمر نظرة عقلانية تعتمد العلمية والموضوعية، ونعرف مسبقاً أن هناك دوراً للذاتية لدى الباحث في التاريخ، وكل المطلوب منه أن يقلل من ذاتيته، ويزيد من جرعة الموضوعية، وفي هذه الحالة نكون قد اقتربنا من قول الحقيقة التاريخية، وبذلك أيضاً نكون قد قدمنا خدمة لمجتمعاتنا ولتراثنا التاريخي، وطرحنا منهجاً سليماً للأجيال القادمة من الباحثين في هذا المجال.

إن المشكلة تكمن في أن الطلبة يتعلمون غالباً من أساتذتهم ومن المنهجية المطروحة في البحث التاريخي، ولهذا إذا توافرت الشروط الأساسية الجيدة في منهج البحث التاريخي لدى جيلنا، فذلك يعني الامتداد للنهج نفسه مع الأجيال العاملة في هذا الميدان، وبذلك نطمئن إلى أن الدراسة التاريخية تقترب من الحقيقة، ونحن لا نبحث عن الحقيقة التاريخية لذاتها وإنما من أجل تقدم مجتمعاتنا في كيفية الاستفادة من التجارب التاريخية في الحاضر والمستقبل.

وفي ما يلي نثير عدداً من الأسئلة التاريخية التي تختلف الإجابة عليها

السؤال الأول: هل يعيد التاريخ نفسه؟ وماذا عن إعادة كتابة التاريخ؟ إن حوادث التاريخ لا تعاد، فهي لها أسبابها وظروفها وزمنها، وقد تتشابه الأحداث شكلاً، ولكن ذلك لا يعني أن الأحداث تعود، إن عودة الأحداث تعني أن الأوضاع لا تتطور، والسكونية علامة التخلف، ويتسرع البعض في الحكم على الأحداث من مظاهرها، وليس من دراسة متأنية وعميقة، وبذلك يتصور أولئك أن التاريخ يعيد نفسه.

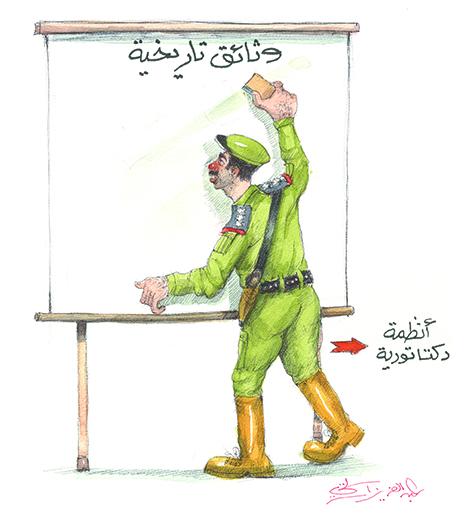

أما الشق الثاني من السؤال، والمتعلق بمسألة إعادة كتابة التاريخ، فقد أشاعت ذلك بعض الأنظمة الديكتاتورية حتى تلمع عهودها من خلال تجنيد هواة الكتابة التاريخية السياسية، ولإخفاء جرائم وتخلف تلك الأنظمة، وخاصة في الوطن العربي، ولابد من توضيح أنه ليس هناك شيء اسمه إعادة كتابة التاريخ، لأن التاريخ مكتوب بوثائق أحداثه ومصادرها الأساسية، إلا أن المطلوب هو إعادة قراءة للأحداث التاريخية وليس إعادة كتابتها. لقد قرئت وكتبت تلك الأحداث من منظور القوى المسيطرة المستبدة، وقامت ثقافتها على تجيير الوقائع لصالحها في فترة افتقدت تلك الأقطار الحرية، ولذلك رأينا عندما سقطت تلك الديكتاتوريات انكشف الوضع على حقيقته، وعندما تستقر الأحوال سيعيد المؤرخون الحقيقيون قراءة ما كتب، وكشف التزييف والتزوير الذي شهدته عهودهم. بعدها نكتشف أن كثيراً من الحقائق قد طمست ودفنت، وكثيراً منها قد تم لي عنقه لصالح القوى المتنفذة والمتسلطة، ولهذا نقول: نحن بحاجة إلى إعادة قراءة ما كتب، وليس إعادة كتابة التاريخ، لأنه مكتوب، فإما أنه تم إخفاء وثائقه الأصلية أو تم تزويرها.

والسؤال الثاني المهم هو: هل كانت تجربة محمد علي باشا والي مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر تحررية تنويرية وحدودية؟ لقد اختلف كثيرون من المؤرخين في تقييمها، فمنهم من رأى أنه أحد الطغاة، قتل المماليك ليسيطر، ويبني إمبراطورية موازية للدولة العثمانية، وأن التحديث الذي أجراه في مصر كان هدفه امتلاك القوى للتمدد والسيطرة على المناطق الأخرى، لأن تحديث محمد علي لم يصل إلى المناطق التي احتلها، مثل السودان والشام ووسط الجزيرة العربية! ومنهم من رأى في مقابل ذلك أن التحديث الذي أجراه محمد علي في مصر كان شاملاً للإدارة والاقتصاد والجيش والتعليم، ومن ثم فهي نهضة لا شك فيها ولا يمكن تجاهلها في فترة زمنية كانت الولايات العثمانية بحاجة فيها إلى مثل تلك الخطوات الإصلاحية، على الرغم من أن هذا التحديث لم تسبقه أو تواكبه الحداثة الفكرية.

سؤالنا الثالث هو: هل كان العثمانيون حماة أو غزاة للعالم العربي إبان أربعة قرون من سيطرتهم على المشرق وثلاثة قرون على المغرب؟

فمنهم من يرى أنهم كانوا محتلين عنصريين في تعاملهم مع العرب، ومنهم من يقول عكس ذلك من أنهم واجهوا الغرب الاستعماري، ووفروا الحماية للعرب والمسلمين، وحافظوا على وحدة المسلمين، وما كانت حروبهم والضرائب التي كانوا يفرضونها على العرب وغيرهم إلا لتقوية الإمبراطورية وحمايتها والدفاع عن الإسلام، ومبعث الاختلاف في الرأي، على الرغم من توافر الوثائق لدى كل طرف، هو الفكر الأيديولوجي والخلاف بين القوميين العرب والإسلاميين، وهذه مشكلة عدم النظر في الوقائع التاريخية بعقلانية وموضوعية، فتجربة الإمبراطورية العثمانية الطويلة في العالم العربي تحتاج إلى العقلية العلمية التي تقول ما لها وما عليها.

أما السؤال الرابع فهو: هل مأساة فلسطين كانت نتيجة مؤامرة استعمارية صهيونية أم هي نتاج التخلف وضعف مقومات العرب في العهد العثماني وفي عصر السيطرة الاستعمارية؟

إن الذين يريدون توفير الوقت والجهد في تأمل هذه القضية والبحث فيها يلجأون إلى أقصر الطرق، فهي مؤامرة صهيونية استعمارية، وقد يكون ذلك الاستنتاج صحيحاً، ولكن كيف؟ ولماذا حصل ذلك؟ أما وجهة النظر الأخرى في تحليل هذه القضية فهي أن التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي هو السبب الرئيس في مأساة فلسطين، والأسباب الأخرى مهما كان تأثيرها فهي نتاج ذلك الوضع، والحل يتمثل في تقوية مقومات الأمة على كل المستويات، والمشكلة أن الأنظمة العربية وجدت في هذه المأساة وسيلة سياسية تستخدمها لتظهر قوميتها وعدالتها وحرصها على حل هذه القضية المركزية، وهي فعلياً لا تريد ذلك، والشعب الفلسطيني خدع من هذه الأنظمة، وتم تهميش دوره، ولعب التقادم الزمني دوره في هذه القضية، واليوم يكثر الجدل حول تحرير الأرض المحتلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين ومسألة القدس والسلام وغير ذلك من الشعارات التي تطلق بين الحين والآخر. وعلى الرغم من أن أحداث القضية معاصرة ووثائقها متوافرة من مصادرها الأصلية، فإن الخلاف قائم حول كيفية التعامل معها كإشكالية مركزية وأساسية.

دعونا نطرح سؤالاً خامساً وأخيراً في هذا السياق، يتعلق بأحداث في التاريخ المعاصر هو: هل ثورات الربيع العربي ظاهرة إيجابية في تاريخ العرب؟

لقد كتب كثيرون عن هذه الثورات، وكان كثيرون ينظرون إليها وهي تندلع في خمس دول عربية على أن عهداً جديداً يمر على العرب، فهذه ثورات مختلفة عن نمط الثورات التي شهدها الوطن العربي في القرن العشرين، هي ثورات شبابية سلمية تتزعمها الطبقة الوسطى، واستطاعت أن تسقط أنظمة تمتلك من وسائل القمع والقوة ما لم يتيسر للثوار، وكان التفسير حينها أن المد جار والقطار قد تحرك، والنهر يجدد وينظف نفسه بعد تكون التلوث في البحيرات الآسنة، ولكن بعد ثلاث سنوات من هذه الأحداث الخطيرة والمهمة بدأت معظم هذه الثورات تتآكل وتنجرف، ويتحول الوضع في بعض هذه الدول إلى أسوأ مما كان عليه في عهد الديكتاتوريات، ودخلت نفقاً مظلماً من الصراع الإثني الطائفي والعنصري الخطير، والذي يهدد شعوبنا بالتمزق والتجزئة الجديدة القائمة على أساس عنصري وطائفي. وهناك رأيان في هذه المسألة، فالبعض يرى أن ما حدث شيء إيجابي وحرك المياه الراكدة، والمتغيرات عميقة ستظهر نتائجها في المستقبل، وآخرون يرون عكس ذلك، أن هذه الأمة ما إن تخطُ خطوة إلى الأمام حتى تعود خطوات إلى الخلف، وأن ثورات الربيع العربي قد تحولت إلى خريف، وكل طرف يطرح مبرراته ورؤيته وقراءته للحدث، وقد يكون الحوار جيداً في مثل هذه المسائل، ولكن عدم إمكان معرفة جذور المشكلات، وأبعادها المختلفة يوقعنا في إشكالية فهم الوقائع التاريخية، وقد أصبح البعض يتحرج من ذكر كلمه الربيع، وهو يرى المآسي التي تعيشها دول تلك الثورات باستثناء بعضها.

هذه بعض الأسئلة التاريخية التي لم تحسم الإجابة عليها، ويختلف كثيرون في رؤيتهم حولها خاصة المؤرخين والباحثين العرب، ولدينا قائمة طويلة من الأسئلة التاريخية التي تنتظر الإجابة أو تصعب الإجابة عليها، وهكذا يستمر الخلاف حولها، وما ذكرناه هنا ما هو إلا أمثلة عليها فقط، والذين لديهم الأجوبة جاهزة لا يعرفون التاريخ ولا منهجية البحث فيه ■