محاسن دوران المحمل المصري في القاهرة احتفالات الحج في العصر المملوكي

كــانـت احتـــفالات الـــحج المصـــريــة فــي العــصر المــملــوكـي

(648-923هـ/1250-1517م) لحظة فريدة ومتجددة في حساب الأيام والشهور. وبقدر ما تحمله هذه العبارة من تناقض ظاهري، بقدر ما تنطوي على قدر كبير من الحقيقة. إذ إن الحج لحظة زمنية فريدة، لأنه لا يتشابه مع أي مناسبة دينية أخرى، من جهة ثانية. كما أنه لحظة متكررة لأنه يجيء في كل سنة في موعد مختلف عن الموعد السابق والموعد اللاحق، ولكنه يجيء دائماً. والحج مناسبة مدهشة حقاً، فقد يأتي في قيظ الصيف، أو في برد الشتاء، أو في أيام الربيع والخريف.

في كل الأحوال يفرح الناس بالحج ويحتفلون بأيامه ولياليه المعروفة عند المماليك بأيام دوران المحمل التي كانت من أهم دلائل التواصل بين الحكام وأفراد المجتمع في عصر سلاطين المماليك، بما أولوه من اهتمام بالاحتفال, حتى ظهر تعلُّق الناس بهذه الاحتفالات وجعلوها من شعار السلطنة، بل جعلها بعض المؤرخين ميزة يتميز بها سلطان مصر عن غيره بفضل فعله لدوران المحمل، فابن ظهيرة مثلاً جعل دوران المحمل مما اختصت به مصر والقاهرة وأهلها من محاسن وفضائل عن بقية بلاد الإسلام. ويشاركه في ذلك القلقشندي الذي جعل من احتفالات الحج ميزة يحظى بها صاحب مصر ويتفوق بها على ملوك الأرض والمسلمين. فابن ظهيرة ميز بها أهل مصر، والقلقشندي ميز بها حكام مصر(*).

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم ما أولاه سلاطين المماليك لهذه الاحتفالات، حتى جعلوها محل إعجاب الرحالة الغربيين ومنهم «بيلوتي» Piloti والمسلمين الذين ذكروا أن ليل مصر والقاهرة كان يتحول أيام دوران المحمل إلى نهار بفعل المئات من المشاعل والفوانيس والشموع المقادة في الأسواق والحوانيت وفي أيدي الناس السائرين في الطرقات.

وللحديث عن مظاهر الاحتفالات نجد أن القاهرة ومصر كانتا تبدآن في النصف الأخير من شهر رجب في الاحتفال بقافلة الحج الذي عرف بدوران المحمل، الذي كان يحدث في عصر سلاطين المماليك عادة مرتين في السنة، الأولى في شهر رجب والثانية في شوال، وغالباً ما كانت الاحتفالات تتم في النصف الأخير من الشهر، وتكون يوم الاثنين أو الخميس لا تتعداهما كما يذكر القلقشندي في «صبح الأعشى».

بيد أنه كانت هناك استثناءات تبعاً لأوامر السلطان أو للظروف المختلفة التي تحيق بالبلاد, وحدث ذلك بعض مرات في الشطر الثاني من عمر الدولة بالخصوص، إذ يذكر كل من المقريزي وابن حجر وابن الصيرفي، أنه في يوم الخميس سادس رجب سنة 778هـ، أدير محمل الحاج بالقاهرة ومصر، ولم يعهد دورانه في ما سلف قبل النصف من رجب. وفي سنة 835 هـ أدير المحمل في ثالث رجب، وهو ما تكرر في سنة 840 هـ التي دار فيها المحمل بالقاهرة ومصر أيضاً في ثالث رجب، وكانت العادة أن يدور في نصف رجب، لكن هذا الأمر غيّر في دولة الأشرف برسباي أكثر من مرة.

وقد ابتدأت احتفالات الحج في العصر المملوكي بصورة من البساطة، وهي الطواف بكسوة الكعبة في أنحاء القاهرة ومرافقة الخواص وأرباب الدولة وذوي المناصب وغيرهم لها في دورانها في عهد بيبرس. إلا أن ذلك لم يلبث أن تغير، وشهد تطوراً سريعاً ومستمراً من سلطان إلى آخر، حتى وصلت الذروة في عهد الظاهر سيف الدين خشقدم, والطبيعي أن مبدأ كل أمر ليس كنهايته.

وتبدأ الاحتفالات عندما يأمر السلطان بأن ينادي مناد في الناس بتزيين حوانيتهم ودورهم, فيظل المنادون في رجب يجوبون شوارع القاهرة والفسطاط وينادون في الأسواق بموعد دوران المحمل, وذلك قبل الموعد بثلاثة أيام، يتكرر النداء خلالها ودعوة الناس إلى المشاركة في الاحتفال.

ومن جانبهم يتغالى أصحاب الحوانيت والدكاكين في الأسواق وغيرها التي يمر بها المحمل في تزيينها بالقماش والحرير والحلي وغيرها, وذلك كله من قبل دورانه إلى أن ينقضي. وترجع هذه المغالاة في التزيين إلى العائد المادي الذي يعود على أصحاب البيوت والحوانيت والأسطح من وراء ذلك، حيث يؤجرونها للناس ويغالون في تأجيرها لهم أشد المغالاة، ورغم ذلك كان الناس يُقبلون عليها ويتنافسون في ذلك لمشاهدة الاحتفال.

وإن كان هذا الأمر يدعو للتساؤل، فإنه لا يدفع للحيرة، لأن المماليك جعلوا الأمر مفتوناً بعظمة الاحتفالات وفخامتها، والتي مرت في عهدهم بسلسلة طويلة من التبديل والتغيير، أدت إلى اختلافات مهمة في الرسوم الاحتفالية للحج، بالرغم من أن العديد من خطوطها العامة ظلت ثابتة من دون تغيير. وأعجب بها المصريون، حتى كانوا لا يصبح عليهم الصبح من يوم الاحتفال إلا وقد اجتمع من بالقاهرة ومصر من أرباب الرتب والتغييرات من أرباب السيوف والأقلام قياماً تحت القلعة وأمامها، وعلى طول طريق الاحتفال بالفسطاط, وكل ما بالديار المصرية من التحف والغرائب يشهر في ذلك اليوم وفقاً لابن شاهين في «زبدة كشف الممالك»، وهو ما يفسر أسباب إقبال المصريين على المشاركة في احتفالات الحج زمن المماليك.

وقد كان الباعة الجائلون أيضاً يستعدون لدوران المحمل استعداداً كبيراً لما تجلبه عليهم هذه المناسبة من أرباح، لأن الناس كانوا يخرجون ويبيتون خارج بيوتهم في انتظار المحمل، وكان لابد لهم من شراء طعامهم وشرابهم من السوق، وهنا يبرز دور الباعة الجائلين الذين يتجولون في الشوارع ليلاً ونهاراً بعرباتهم المتحركة، فضلاً عن أولئك الذين يحملون صواني الطعام والفاكهة ويمرون في الشوارع والطرقات ينادون على الزبائن الذين يتزايدون ليالي المحمل.

ويستعد السلطان لإتمام هذه الاحتفالات في وقت مبكر يبدأ في جمادى الأولى أو الآخرة، حيث يعين في هذه الأوقات معلم المحمل وباشاته الأربعة الذين يقومون بمراسم الاحتفال، لأن سلاطين المماليك خصصوا مدرسة عالية لتعليم الطلبة «فن إدارة المحمل ولعب الرماحة» أسموها «معلمية المحمل»، يتولى نظارتها أحد المعلمين الكبار من ذوي الخبرة الفنية. ويعين تحت يديه أربعة مساعدين من أمراء العشرات يطلق عليهم باشات، لإتمام العمل المكلف به، وما يتصل به من تدريب الجند على فن إدارة المحمل، وإعداد جمل المحمل وخيول اللعب، وتمثيل ما أسموه «عفاريت المحمل».

وبعدما يعينهم السلطان يخرج المماليك المعينون للعب بالرمح، وعددهم أربعون مملوكاً للتدريب واللعب في إحدى ضواحي القاهرة قبل دوران المحمل بأربعين يوماً، ويستمرون في ذلك حتى يحين وقت الاحتفال.

وفي جانب متصل, كان السلطان يطمئن بنفسه على تجهيزات الاحتفالات، وأهمها الاطمئنان على الانتهاء من كسوة الكعبة، التي تقام من أجلها الاحتفالات، قبل الموعد، ويخلع على ناظرها ومباشرها إذا أتقنا عملها.

وإذا كان بيبرس هو أول من أشعل شرارة الاحتفالات في العصر المملوكي بدوران الكسوة الشريفة أنحاء القاهرة، فإن قلاوون ما لبث أن زاد من هذه الشرارة وطورها بعض الشيء، واستمر هذا التطور من بعده، حيث استحدث لعب المماليك السلطانية أمام الكسوة بالرماح والسلاح أثناء طوافها البلاد، وحافظ من جاء بعده على هذا التطور في طقس الاحتفال، وكلما تقدمت الدولة في العمر تقدمت في شكل الاحتفالات الخاصة بها. إلا أن ذلك مر بسلسلة من التعديلات كما ذكرنا، فمثلاً لم تكن الاحتفالات الخاصة بالحج في عصر خشقدم أو قايتباي مثلما كانت في عهد بيبرس. وقد ازداد الاحتفال، كما جاء في «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي، بحسب اجتهاد المعلمين، كما وقع ذلك في غيره من الفنون والملاعيب والعلوم، فإن مبدأ كل أمر ليس كنهايته، وإنما شرع كل معلم في اقتراح نوع من أنواع السوق (للمحمل) إلى أن انتهى إلى ما نحن عليه الآن، ولا سبيل إلى غير ذلك. وعلى هذه الصيغة أيضاً اللعب بالرمح، فإن مماليك قلاوون هم أيضاً من أحدثوه وإن كانت الأوائل تلعبه.

وبعد المناداة في الناس بتزيين الحوانيت والدور، التي يمر عليها المحمل، يأتي أهل الريف من كل مكان للفرجة على حرق النفط وعمل الصواريخ، ويجتهدون في اكتراء البيوت والحوانيت والأسطح بشكل كبير. وربما قضوا ليلتهم في الطرق، حتى النساء يجلسن صدراً من النهار، ويبتن في الحوانيت حتى ينظرن المحمل من الغد، وعلى طول الطريق تحتشد الجموع لمشاهدة موكب المحمل الذي يشق طريقه من باب النصر حتى ميدان الرميلة تحت القلعة.

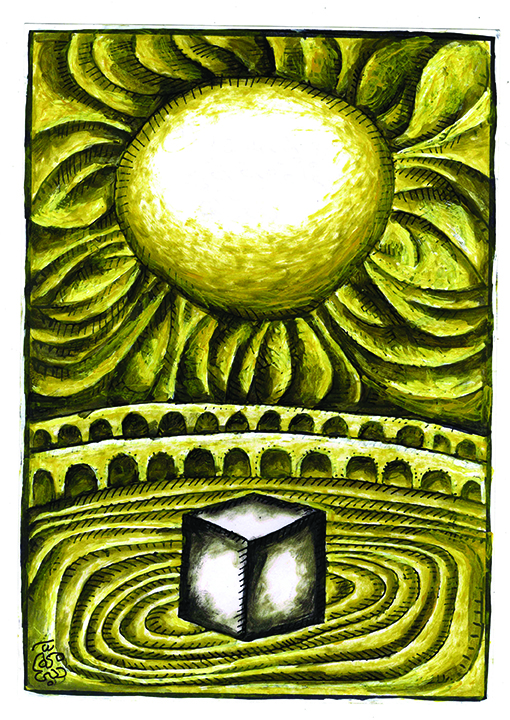

ويحمل المحمل على جمل وهو في هيئة لطيفة على شكل هرمي، وعليه غشاء من حرير أصفر، وبأعلاه قبة من فضة مطلية ويبيت في ليلة دورانه داخل باب النصر بالقرب من باب جامع الحاكم، ومن جانبه يبيت السلطان تلك الليلة بالقصر (القلعة) وبعد الصبح يحمل المحمل على الجمل المذكور، ويسير إلى تحت القلعة، فيركب الوزير والقضاة الأربعة، ووكيل بيت المال والمحتسب، ومعهم أعلام الفقهاء وأمناء الرؤساء وأرباب الدولة، ويقصدون جميعاً باب القلعة مقر حكم السلطان، فيخرج إليهم المحمل على جمل، يسوقه خاصكية السلطان، وأمامه الأمير المعين لسفر الحجاز في تلك السنة، ومعه عسكره والسقاءون على جمالهم.

ويصف ابن بطوطة كيف يجتمع أصناف الناس من رجال ونساء، ثم يطوفون بالمحمل وجميع ما ذكرنا معه بمدينة القاهرة ومصر، والحداة يحدون أمامهم.

ثم يأتي الرماحة المختارون، وعددهم أربعون مملوكاً، الذين كان من الممكن أن يزيد السلطان في عددهم مثلما فعل السلطان جقمق سنة 843هـ حسبما أشار ابن الصيرفي في «نزهة النفوس» «... زاد في عدة المماليك الصغار الذين يلعبون بالرمح عدة عما كانوا عليه في الأيام الأشرفية وزيادة...», وكان هؤلاء الرماحة يركبون خلف المحمل تماماً، وهم يلبسون الأحمر ويرتدون الدروع الحديدية مغطاة بالحرير الملون. على حين كانت خيولهم مكسوة بالحراب، تزينهم البيارق الخفاقة، ذات التطريز البديع، التي كانت ترفرف دائماً في ميادين القتال. وفي أحيان أخرى، كان يصاحب الفرسان عدد قليل من صغار الصبية، الذين يقفون فوق ظهور الخيل، وكل منهم يلعب بحربتين. وبدلاً من ذلك ربما كان الصبية يجثمون على حدوة حصان خشبية مستقرة على نصلين لسيفين. وبذلك يستطيعون نزع إعجاب المتفرجين وهم يستعرضون مهاراتهم في القتال بالرماح، وخاصة أن كوكبة من فرسان المماليك تركض أمام الموكب بملابس الميدان الزاهية ومعداتهم وأسلحتهم تخطف الأبصار ببريقها، والتي عليها الشطفات السلطانية، فيلعبون تحت القلعة والسلطان يشاهدهم، وهم مجتهدون في ذلك كما في حالة الحرب.

كل هذا زاد من فرجة الطبقات الشعبية على المحمل المصري في العصر المملوكي، وصار متعة يتمتع بها الناس من مختلف قطاعاتها، خاصة النساء اللائي كن يسرفن في انتظاره على أحر من الجمر، غير عابئات بما يكابدن في سبيله من امتهان، فشلت أمامه كل القوانين والإجراءات التي وضعها ولاة الأمور لمنعهن. وربما ذلك كان راجعاً إلى ما أحدثه المماليك من أفراح ولطائف، لم يروها من قبل، وأعجبوا بها كثيراً، خاصة ألعاب الرماحة وما كانوا يفعلونه من أساليب الاستعراض بالرماح في الموكب، والتي أدت إلى أن يصنف العوام رقصة وأغنية شعبية تحث على الفرجة على الرماحة في موكب المحمل المصري, وذكرها ابن إياس وكانت تقول:

بيع اللحاف والطراحة

حتى أرى ذي الرماحة

بيع لي لحافي ذي المخمل

حتى أرى شكل المحمل.

وقد زاد معلم الرماحة في عهد السلطان خشقدم، وهو قايتباي الظاهري أمير سلاح، في شكل الاحتفالات سنة 868هـ، وظلت سائدة من بعده في احتفالات الحج كل عام، حيث أخرج الرماحة ولعّبهم بين يدي السلطان خشقدم في كل يوم إلى أن فرغ اللعب، وأوقفهم صفاً واحداً، ووقف هو في الوسط، والباشات الأربعة بجواره اثنان عن يمينه وآخران عن يساره، ودق لهم فنزل الجميع إلا هو والباشات الأربعة، ودق لهم فباسوا الأرض دفعة واحدة، ودق ثالثة فركبوا خيولهم، ثم وقفوا مكانهم. وتقدم المعلم قايتباي والباشات على هيئة وقوفهم، ومشوا خطوات يسيرة، ثم نزلوا وقبلوا الأرض بين يدي السلطان، وتقدموا واحداً واحداً، فقبلوا رجل السلطان، ثم بعد الجميع جاء قايتباي وفعل مثلهم فخلع السلطان على المعلم والباشات الأربعة.

ولم يدخر المماليك وسعاً في إخراج احتفال الحج المصري بشكل يشد الانتباه، وظهر ذلك جلياً في ما عرف بـ «عفاريت المحمل»، وهم جماعة من الأجناد وغيرهم يغيرون صفاتهم بهيئة مزعجة مهولة إلى الغاية ويركبون خيولاً بالقلاقل والأجراس والشراشح، ويضحكون على العوام ويزعجون الناس بقصد إضحاكهم، لأن الهدف من احتفالات الحج أصلاً التنفيس عن الناس، مع تعظيم السلطان وإجلاله، فضلاً عن ترغيب الناس وحثهم على أداء فريضة الحج. وحتى ينبهر الناس أكثر باحتفالات سلاطين المماليك للحج، اصطحب المماليك في موكب الدوران مختلف أنواع الخيول المدربة المطهمة، حتى الأفيال الكبار كانت تخرج أمام المحمل وهي مزينة باللبوس، وعلى ظهورها الصناجق، وأمامها الطبول والزمور.

وكانت هذه الاحتفالات تتكرر يوم الدوران مرتين؛ الأولى في أول النهار، ثم يذهبون بالمحمل إلى الفسطاط فيمر ويدور في وسطها، ثم يعود إلى تحت القلعة بعد الظهر فيفعل كما في الأول من الاحتفالات والبهجة، إلا أنه أقل من الأول. كل ذلك والطبلخانات والكوسات السلطانية تعزف المقاطع الموسيقية خلفه. وبعد الانتهاء من هذه الاحتفالات في رجب يحمل المحمل إلى جامع الحاكم بأمر الله، ويوضع في مكانه هناك إلى شهر شوال، ثم يتكرر الدوران في النصف الثاني من شوال ويخرج إلى الريدانية للسفر ولا يتوجه إلى الفسطاط. ثم إلى بركة الحاج، وقد تغير هذا الأمر منذ سنة 860هـ، وصار المحمل يخرج بعد احتفالات شوال من الرميلة إلى بركة الحاج مباشرة في مسير واحد ولا ينزل بالريدانية.

هذه صورة من صور احتفالات الحج المصرية زمن سلاطين المماليك، وينبغي أن نشير إلى أنه بالرغم مما شاب هذه الاحتفالات في بعض الأحيان من ظواهر سلبية، فإنه ينبغي الاعتراف ببعض آثارها الاجتماعية والاقتصادية والترويحية الإيجابية .

(*) كل أوصاف المحمل المصري مأخوذة من المراجع التاريخية (المحرر).