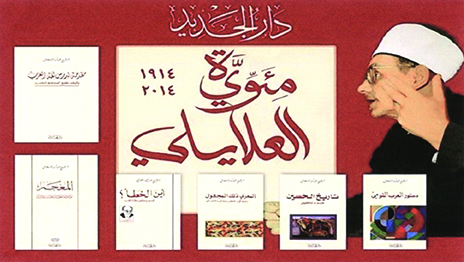

العلامة المجدِّد الشيخ عبدالله العلايلي

مقاربة الموضوع الديني اليوم، مطلوبة بإلحاح من قبل المتنوّرين، وليس من قبل الجهلة والمدّعين، والعلايلي من هؤلاء المتنورين، ونحن أحوج إليه اليوم من اليوم الذي كان فيه، رحمه الله.

هو مفكّر ومناضل، جهوده، مواقفه، كتاباته... ترفض أشكال الظلم، لتؤسس ثقافة عربية إسلامية متجدّدة، فماذا في رؤيته الإصلاحية التجديدية لمفهوم الإسلام وتطبيقاته؟

اعتمد العلايلي حديثاً شريفاً عن أبي هريرة عن النبي دليلاً لفكره الإصلاحي، هو:

«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها»، فكتب: «إن التجدّد هو إحياء الإيمان، ولن يكون إلا بالإصلاح، والمصلحون حاجة اجتماعية ضرورية للتقويم إلى ما يدعو إليه العقل والشرع».

فالله، عند العلايلي: «إله باق قديم يدير هذا الكون»، والدين عنده «ثورة مستمرة ومتجددة ومتفاعلة مع الإنسان في عصره ومكانه». «ولأن الإسلام دين الحق، والعدل، والحرية، والعلم، والعقل، فإن المسلمين إن لم يعمدوا إلى تجديد إسلامهم بما تقتضيه الحاجة إلى استمرار الإيمان في نفوس الأجيال المتعاقبة، فإنهم سيبتعدون طوعاً عن الدين والدنيا معاً».

ففي رأيه: الشريعة ليست ديناً، بل منهج حياة وسلوك. وكل منهج من هذا النوع متطلّب للتجديد حتى يبقى على قيد الحياة. وكانت مرتكزات فهمه للدين الإسلامي، تبدأ من الفهم الصحيح للقرآن الكريم وللوعي التام للأحاديث الشريفة، الصحيحة، ثم استناداً إلى المنطق الفقهي الشامل لعلوم الخلاف والأصول والاستدلال. («أين الخطأ؟» ص19).

لذلك صاغ العلايلي، في ضوء الإيمان العاقل الذي يعتمده، مقولات تجديدية في الشأن الديني والسياسي والاجتماعي - يهمّه إيجاد أفضل السبل للجمع بين النظرية المعرفية والتطبيق العملي - ولما كان في عرفه أن الفقيه هو المجدّد، أي العالم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فقد «تجرأ» واجتهد، طبعاً بعد أن شرح مطولاً أن المجدّد الفقيه عليه أن يمتلك قدرة إبداعية نفّاذة، ويكون قادراً على رؤية حركية التطور الاجتماعي، قادراً على الاستنباط الفقهي من الأدلّة المشروعة، وأن يوظف قدرته هذه في رؤيته الدينامية لصيانة العلاقة العضوية بين الواقع الاجتماعي وقواعد أصول الفقه، وقد توّج صراحته وشجاعته في التصدّي للمواضيع «الإشكالية» بشعار:

«ليس محافظةً التقليد مع الخطأ»، و«ليس خروجاً التصحيح الذي يحقق المعرفة»، وهو شعار توّج به كتابه «أين الخطأ؟».

ولأن الدين عنده «حضارة ومحبة وتسامح، وليس مدعاة لتناحر وتعصّب وتخلّف»، فقد قدّم العلايلي الشريعة العملية «أيديولوجيا» متكاملة، واعتبرها مدخلاً للحل الأمثل بين الأيديولوجيات القائمة.

فالتحجّر والجمود في فهم الشريعة الإسلامية خطر عليها، يحوّلها إلى عبادات روتينية فاقدة لمعناها وجوهرها، وهي خطر على المسلمين، «فالتحجّر يؤول إلى حتمية التخلّف والانحدار».

كان يصرّح متعجباً: «لا أدري كيف يستباح التزمت حيال الحنفية السمحة، أليس في هذا مسخ لطبيعتها على نحو عجيب غريب؟!».

كان العلايلي جريئاً في طرح مفهومه للأمور العقدية والشرعية، لكن «اجتهاداته» هذه جاءت مبنية على كثير من التبسيط والمران، مفرقاً بين العبادات والمعاملات، فالأولى هي «السويّة النفسية»، من شأنها أن تعمل على تسامي الفرد روحياً، والثانية هي «السوية الاجتماعية» الخاضعة للمتغيرات العاملة، وفي ذلك كتب مفصلاً فهمه للصوم والصلاة والحج، كما كتب مفصلاً مفاهيم إسلامية عامة ذات علاقة بالمجتمع، إن طبّقت حقّقت مجتمعاً إسلامياً - إنسانياً مثالياً.

وحين لمس العلايلي اتجاهاً عند بعض المسلمين لجعل الشريعة قاعدة للحكم في بلدان إسلامية، أطلق صرخة عالية بأن هذه الخطوة ستنعكس سلباً على كنه الإسلام وجوهره، وأن الفشل سيُعزى إلى مبادئه، والحقيقة أن السبب هو القوالب الفقهية الجامدة التي شوّهت حقيقة الدين.

العلايلي... هذا الشيخ الأحمر... ولذلك حكاية، هي أنه على أثر خطبة له في سورية في احتفال تأبين الشهيد عدنان المالكي، أجمعت الصحف بعد أن أثبتت خطبته أنه فجّر ثورة (في عام 1955) ونعتته بالشيخ الأحمر، قال معقباً: «لازمني هذا اللقب فترة، وتداولته الألسن، وقد أوضحتُ أنني لا أؤمن بالألوان، بل أسير في المجتمع سير النضج في الفاكهة، فهو الخضرة والحمرة... وعندما تتوقف الفاكهة عن التلوّن... تسقط».

كــــانت للعلايـــلي اجتـــهادات اجتماعية واقتصادية مبنية على أساس ديني عملي، هدفها تضييق الهوّة بين الغني والفقير، فقد شرّع مطالبة الفقراء للأغنياء لتحصيل «حقوقهم»، فالحديث النبوي الشريف يقول: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار»، وقد شرح أن الزكاة هي «تحريم الكنز» أو الثروات، واعتبر حبْس الزكاة كحبس الكريات الحمراء أو البيضاء عن التداول والعمل في الجسم، وتحدّث عن إشراك الناس في الموارد الطبيعية، واجتهد في العلوم المصرفية والتأمين (وأجازه)، وتحدّث في ضرورة تصنيع لحوم الأضاحي (قبل أن يعتمد) في الحج لمساعدة المسلمين أو غيرهم من فقراء الدول النامية، كما جاء في القرآن الكريم: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (سورة الحج: من الآية 28)، واستند إلى الآية الكريمة: {وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} (سورة المزمل: من الآية 20) ليقول: إن وُجدت حالة عسر فردي أو جماعي فيجب على القادرين الإقراض اللاربوي، مع فترة سماح بناء على الآية الكريمة: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } (سورة البقرة: من الآية 280).

وكانت له اجتهادات في حقل العقوبات، من الباب الفقهي، فدرس النصوص القرآنية، وعطف عليها الأحاديث الصحيحة، ليجد أن القصاص (المنصوص عليه) لا يعتمد إلا في حالات المعاودة والتكرار فـ«العقوبات ليست مقصودة بأعيانها الحرفية، بل بغاياتها» فلا قطع رقاب ولا قطع أيد - يقول - إلا بعد إثبات التهمة وتكرارها، ولا يُلجأ إلى مثل هذه العقوبات إلا عند اليأس مما عداها. ففي آيات السارق والسارقة والزاني والزانية يقول إن التحلية بأداة التعريف في اسم الفاعل تجعل الأمر أقرب إلى التلبس، ما يعني أن المقصود هو المعاودة والتكرار، فالسارق والزاني هو هنا من يكرر ويمتهن فعله، كما أشار العلايلي إلى أن «الرجم» لم يرد صراحة في القرآن الكريم، فذهب بذلك مذهب «الخوارج».

والعقوبة في الإسلام في رأي العلايلي، ليست للثأر أو للتشفي، بل لصيانة المجتمع من الفساد، وإلا لعجّ المجتمع بالمشوّهين: مجدوعي الأنوف، مقطوعي الأيدي والأرجل... ثم، ألم يسمعوا قوله تعالى: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(سورة النور: من الآية 22).

وقد تصدّى للعلايلي في «اجتهاداته» هذه من اتهمه بتجنب إيراد آيات «الجلد»، والاقتصار على شرح آيات مختارة توافق توجّهه، حتى إن بعضهم أصدر ردوداً اتهمته بـ«التجديف» وإن خلصت إلى أنه يتحمّل مغبّة بعض «اجتهاداته» التي تفرّد بها.

وتحدّث العلايلي عن «الإكراه»، في العلاقات الزوجية، منتقداً العنف ضد المرأة، والتفريق بين الجنسين في نوعية التهم ودرجاتها.

ومن اجتهاداته الفقهية تجاوزه أقوال الفقهاء في فهم «هلال شوال»، فالقضية عنده «أبجدية فلكية» لا يجوز أن تبقى مدار خلاف، وقد اعتمد في اجتهاده على أحاديث نبوية شريفة ثلاثة:

1- «إنا أمّة أمّية لا نكتب ولا نحسب، الشهرُ هكذا وهكذا، يعني هو مرة تسعة وعشرون ومرة ثلاثون».

2- «إذا رأيتموه (الهلال) فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإنْ غمَّ عليكم فاقدروا له».

3- «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإنْ غُبي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين».

وفي هذه الأحاديث: «لا نحسب»، و«فإن غمّ» و«فإن غُبي»، ليصير المعنى عند العلايلي في عبارة: «صوموا للعلم به، إن بالمعاينة البصرية أو المعاينة العقلية». (وهو ما اعتمده بعض المجتهدين اليوم)، وهو تفسير يذهب مذهب العلم، في اجتهاد غير مسبوق.

لقد حاول العلايلي فاجتهد، وحين جابهه كثيرون متهمينه بشتى الاتهامات، تحدّث في ردوده عن الإسلام المرن المساير للعصر، وهو ما يمنع التراشق الفكري بين «المتفقهين»، واستطرد أن بعضهم حرّم شرب القهوة وعدّها من المسكرات، وأن آخرين حرّموا التصوير مطلقاً والأفلام السينمائية جميعاً، وبالرغم من هذه الشدّة «سكتوا عن التصدّي لتغلغل التلفاز داخل ردهاتهم».

وفي السياق نفسه، كانت توجّهاته العلمية في فهم التاريخ الإسلامي، معترضاً، أولاً، على كلمة «تراث»، ففي رأيه أنه «لا شيء اسمه تراث أو حاضر أو مستقبل، ففي لحظة أنت تسمّي الماضي تراثاً، وما بعدك مستقبلاً، كل اللحظات مترابطة ولا يوجد تراثية مطلقة مترابطة. أما قضية الانقطاع الكلي عن الماضي فليست موجودة إلا في رؤوس بعض المتخلين، فاللحظة الحاضرة محمّلة بكثير من الأشياء لا بذاتها فقط».

بناءً عليه كانت له منهجية دينامية في فهم التاريخ الإسلامي، فتعامل مع «الوثائق» التاريخية موضوعياً وبتجرّد، «وهو واحد من أكثر المفكرين العرب أصالة وأعمقهم فهماً للتراث العربي، مع انفتاح شديد على أشكال الحداثة والمعاصرة.

وقد «تجرأ» العلايلي فتحدث عن نظام الحكم الذي ساد أيام الخلفاء الراشدين، وقال: يجب ألا نغتر بكلمة خليفة وكلمة خلافة، فنصف حكوماتهم بصفة واحدة، فنظام الحكم لم تكن له قاعدة واحدة، وجاء تصنيف العلايلي كما يأتي:

- حالة ثيوقراطية في فترة حكم النبي.

- حالة ديمقراطية لها شكل الملكية في حكم كل من أبي بكر وعمر.

- أرستوقراطية لها شكل جمهورية في حكومة عثمان.

- جمهورية بحتة في عهد علي.

- فوضوية في حكم الخوارج.

إن رؤية العلايلي لحركة التاريخ على أساس الصيرورة والتطوّر، هي نفسها الرؤية الإصلاحية التي انتهجها في مقاربته الشريعة الإسلامية، فرؤيته موضوعية بناء على تطابق «الشرع» و«العلم» على نظرة واحدة إلى العالم وإلى الكائن بخاصة، لأنه يتعرض للتبدّلات والتغيّرات في كل حقبة، وقد كشف العلايلي القناع عن وجه الإسلام الحقيقي في ذلك، حين قرّر أن الشريعة بمنطق النبي ، ومنطق العلم تظلّ في معرض تكليف وتجدّد دائمين. وتحدث في موضوع الزواج عن الكبت الجنسي، فقال: إن التحرّر منه ضروري في عصرنا ضمن منهج الأخلاق والفضيلة، لذا حثّ على الزواج. وتابع: إن ما يسمّى بالسباحة والمراقصة والخلاعة والأشياء التي يتبعها شبابنا اليوم، ما هو إلا ألاعيب وتسلية لا فائدة منها ولا تجدي الخير.

وفي كتابه، «أين الخطأ؟» لم يقصد «الانفراد برأي، أو المخالفة لأجل المخالفة»، يقول: إن غايته هي «الإصرار على الدعوة لمعالجة الشريعة العملية من جديد، من أجل تقدم هذه الشريعة»، وتابع: «ولا تساورني رغبة في أن يقلّدني أحد، بل أغتبط بالمخالف، وما ذلك إلا ليصبّ العلماء كل جهودهم في تحريك المياه الراكدة قبل فسادها».

هذا الكتاب (أين الخطأ؟) ظننا أنه مُنع من النشر أو حرّم! لكنّ العلايلي أفاد في مقابلات له بأنه نُشر، لكن ما صدر تعليقاً على مقالاته التي ظهرت في الصحف قبل صدور الكتاب الجامع لها، أحدث ضجّة، فنفد من السوق سريعاً، «على زعم أن العلايلي يُحرج المسلمين بالأحكام التي يعطيها أي إحراج، علماً أن هدفه منه كان أن الإسلام بمنطقية جديدة، وهو القائل: اليوم في العالم نوع من صراع أيديولوجي، وأهم ما يمكن أن نقدمه للإسلام هو أنه أيديولوجية متكاملة لعلها تكون حلاً للمشكلات العالمية، بذلك نخدم الإسلام والإنسانية، ونخدم مجتمعنا، ولتستفيد مجتمعات العالم كلها أيضاً».

إن مفهوم الدين عند العلايلي، كان اجتماعياً قبل كل شيء، لحثّ الناس على العمل الجاد المتواصل والسمو بنفوسهم نحو الخير، فالدين يؤخذ كله بلا تفريق، والقرآن ميزان في يد الناس في الدنيا والآخرة، يُسترشد به لإقامة العدل والصلاح، يقول للمسلم: «إنك تحمل باليد الواحدة كتاباً، وفي اليد الأخرى مصباحاً، فاعرف كيف تبلّغ رسالتك، أنت رحمة مهداة من السماء إلى كل جيل». إن المشروع الفقهي عنده ليس خروجاً على القديم، وإنما هو تصحيح لجهاز النظر إلى هذا القديم. هو رؤية بعين جديدة سليمة. «والحقيقة» عند العلايلي ينظر إلى أنها غير نهائية، إذاً هو يحترم الحقيقة، ويثق بقدرة العقل الإنساني، وبأن الفكر دينامي مبدع.

ولأنه ينادي «بفصل المعرفة عن الخرافة والدين عن الشعوذة» طالب بتحرير الشريعة من قيود الماضي، ليواجه العالم بالتجدد والتحرّك الدائم، وأعلن أن الإسلام هو دين العلم. لذلك كان يتوجّه في كلامه إلى ضرورة «عقلنة الدين»، وفي ذلك تحدّث عن أن الشعوب العربية والإسلامية، حين كانت تحت استعمار دول الغرب ظنت أن تحرّرها هو اتباع تفكيرها، فلما خاب أملها من المنهج الغربي تحوّلت إلى فكرها الخاص وينابيعها الخاصة، وهذا حقّها، لكن العودة إلى الينابيع يجب أن تكون - في نظر العلايلي - عودة عقلية مستنيرة ورشيدة، فهو ضدّ أخذ كل ما أعطى الفكر الغربي، كما أنه ضد الانغلاق، أي يجب أن يكون هناك تنخّل واستصفاء.

لقد جاء فكر العلايلي الفقهي إزاء الفكر العام «منفرداً بجدّته ومرونته وشموليته، متفقاً مع جوهر المبادئ العامة للتشريع الإسلامي، وحاملاً طاقة خارقة من طاقات الفكر الفقهي المعاصر»، فدعا إلى التسليم بكل ما قالت المدارس الفقهية على اختلافها وتناكرها، وإلى ضرورة أخذ حلّ أي مشكلة عارضة من هذه الثروة الفقهية بقطع النظر عن قائلها.

العلايلي، العالم، حامل شهادات الأزهر الشريف، والخطيب لسنوات على منبر الجامع العمري الكبير، ومؤلف الكتب في «التفسير» وفي «تاريخ الحسين» وفي «السيدة خديجة» ومؤلف «إني أتهم» و«أين الخطأ؟»، أعدّ نفسه ليكون رجل دين، ولكنه فهم مهمته على أنها قبل شيء مهمة اجتماعية، فكانت ثورته الإصلاحية ليبيّن الخطأ ويضيء على ما يراه حقاً للناس وللمجتمع، وذلك في مقاربة المواضيع الاجتماعية الدينية العملية، بمنهجية ودينامية، وجرأة هي سمة مشتركة عند الروّاد، ميزها عند العلايلي ثقافة عميقة موسوعية.

قلت فيه: أحب الحياة فناً للعيش، جال في مناحيها كلها، وخرج فائزاً، وهو القائل: الحياة دفقٌ وسكبٌ ومد، جمالية فنها: عاطفة وعقل وإرادة، ولذة الجمال فيها هو هذا الانتعاش العام ■