ديموغرافيا العرب

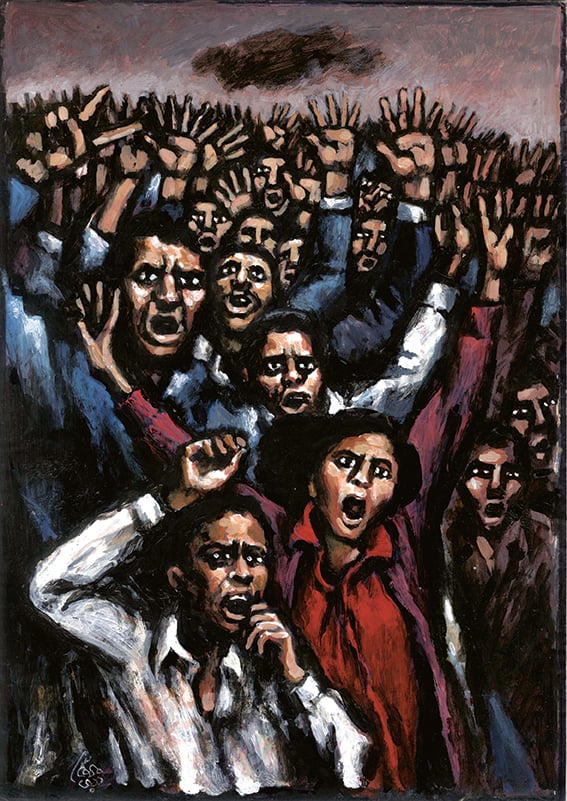

يظل النمو السكاني في العالم العربي مكلفاً اقتصادياً واجتماعياً، حيث ترتفع الأعباء المالية على الحكومات نظير الخدمات والتعليم والرعاية الصحية، في حين تزيد التكاليف الاجتماعية عندما لا يجد المتدفقون إلى سوق العمل الوظائف المناسبة. ولا شك أن معدلات النمو السكاني في مختلف البلدان العربية، وإن تباينت، مرتفعة، قياساً بالمعدلات في البلدان المتقدمة أو البلدان الناشئة. وعندما يكون معدل النمو السكاني على المستوى العالمي لا يزيد على واحد في المائة سنوياً، فإن معدل النمو في العالم العربي يدور حول 2.4 في المائة.

هناك بلدان عربية تمكنت من تخفيض معدل النمو الســـــكاني إلــــى 1 فـــي المائة، مثل: تونس والمغرب ولبنان، لكن هناك بـــلدانـاً مازال النمو السكاني يدور فيها حول 3 في المائة سنوياً، ومنها: السودان والعراق واليمن وفلسطين والكويت. ويزيد المعدل عن 3 في المائة في عمان وقطر والبحرين. وتتسم المجتمعات السكانية في البلدان العربية بارتفاع نسبة الشباب وصغار السن الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً، حيث يمثلون ما يزيد على 60 في المائة من إجمالي السكان في بلدانهم، خصوصاً بين السكان الأصليين في بلدان منطقة الخليج العربي على سبيل المثال. حاولت بلدان عربية رئيسة، مثل: مصر والمغرب أن تسيطر على معدلات النمو السكاني، وتبنت برامج لتنظيم الأسرة وتحديد النسل، ولكن لم تأتِ النتائج بشيء مفيد في مصر، ونجحت المغرب إلى حد ما. في الوقت ذاته، لم تتمكن الدول العربية خارج منطقة الخليج من الارتقاء بمستويات المعيشة لغالبية السكان، وعجزت عن توفير فرص ملائمة في القطاع الخاص، مما زاد من الضغوط على الحكومات لتوفير وظائف في القطاع العام والدوائر الحكومية، دون أن تكون لعديد من هذه الوظائف أي فائدة اقتصادية أو فاعلية منتجة. وقد زادت عملية التوظيف في القطاع العام من مخصصات الإنفاق الجاري في ميزانيات عديد من الحكومات العربية.

لكن التطور الديمغرافي في العالم العربي لا يتوقف عند ظاهرة النمو السريع للسكان، حيث ترتفع المعدلات قياساً بالمعدلات الدولية الأخرى، بل يشمل الهجرة من الأرياف إلى المدن، وكذلك الهجرة إلى الخارج بحثاً عن الرزق، كذلك هناك ظاهرة المجتمعات السكانية التي تشمل أعداداً كبيرة من الشباب وصغار السن، فضلاً عن ظاهرة الخصوبة العالية للنساء العربيات المصنفات ضمن سن الإنجاب. وإذا أخذنا ظاهرة الهجرة بكل أشكالها، فإننا نجد أن الهجرة من الأرياف إلى المدن بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، وبعد الانقلابات العسكرية في سورية ومصر والعراق والسودان واليمن، وبعد اعتماد قوانين للإصلاح الزراعي، ما أحدث تحولات مهمة في الاقتصاد الزراعي. ولا شك أن هذه الظاهرة تعود إلى التخلف الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية التي كانت تفتقر إلى مظاهر الحياة الحديثة، فقد انعدمت الخدمات ومؤسسات التعليم والمراكز الصحية وغيرها. وقد عملت قوانين الإصلاح الزراعي على تفتيت الأراضي وتدهور العملية الإنتاجية وتدني الطلب على العمالة الزراعية، ما دفع الكثير إلى الانتقال إلى المدن، والمراكز القريبة من تلك المدن بحثاً عن العمل. وقد نتج عن تلك الهجرة قيام أحياء عشوائية ومدن من صفيح تتدنى فيها الخدمات الارتكازية وتفتقر إلى البنية التحتية، كما أن كثيرين ممن أقاموا في الأحياء الفقيرة من تلك المدن نشطوا في الأعمال والمهن المتدنية الأجر التي لا تتطلب مهارات محددة. ويمكن أن يشاهد المرء عديداً من هذه الأحياء غير المناسبة في أطراف القاهرة وبغداد ودمشق والخرطوم وصنعاء والدار البيضاء وغيرها من المدن الرئيسة في البلدان العربية. وقد أقيمت في تلك ألأحياء والأطراف عديد من المباني غير المرخصة وذات المخاطر العالية على ساكنيها. وتشكل تلك الممارسات الإنشائية تعديات واضحة على أراضي الغير، خصوصاً الأراضي المملوكة من قبل الدولة. ولابد أن هذه التطورات قد أوجدت مجالاً خصباً للأعمال الإجرامية وغير القانونية، وأتاحت إمكانات لتجارة المخدرات وغير ذلك من أنشطة إجرامية أو غير مشروعة.

المظهر الآخر للهجرة هو الهجرة الخارجية، حيث قام كثير من أبناء الدول العربية، التي تميزت لفترة زمنية مهمة بقطاع زراعي نشط، بالسفر إلى بلدان عربية وأجنبية، بحثاً وراء العمل والرزق. ويتشكل هؤلاء في غالبيتهم من فقراء الأرياف، وقد عمل هؤلاء في مواقع الاغتراب في الأعمال الإنشائية أو مهن الخدمات البسيطة التي لا تتطلب تأهيلاً تعليمياً أو مهنياً عالياً، صحيح أن كثيراً ممن انتقل للعمل في البلدان العربية الأخرى، مثل بلدان الخليج، أو البلدان الأوربية كانوا من الحاصلين على شهادات تعليمية عالية، ومنهم الأطباء والمهندسون والقضاة والمحامون، أو من أصحاب المهن مثل السباكين أو الميكانيكيين وغيرهم، ولكنهم يظلون أقلية في بحر واسع من المهاجرين. وقد استوعبت بلدان الخليج القادمين من مصر والسودان واليمن وسورية ولبنان والأردن، في حين استقبلت البلدان الأوربية، خصوصاً فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، القادمين من المغرب وتونس والجزائر. وتمكن هؤلاء من أن يكونوا مصدراً مهماً للإيرادات السيادية لبلدانهم الأصلية، حيث مثلت تحويلاتهم نسبة مهمة من تلك الإيرادات. وتذكر دراسات متخصصة أن هجرة العمالة العربية إلى بلدان الخليج ليست جديدة، وربما يمكن أن تكون قد بدأت منذ نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين، بعد اكتشاف النفط في منطقة الخليج، لكن الأعداد آنذاك كانت محدودة واقتصرت على عدد من المهنيين وأفراد عائلاتهم. وظلت أعداد العمالة العربية في المنطقة محدودة نسبياً، وربما لم تتجاوز 1.5 مليون في بداية السبعينيات من القرن الماضي، بيد أن الأعداد أخذت في الارتفاع، أو التزايد، بعد الصدمة النفطية الأولى في عام 1973، حيث أدى ارتفاع مداخيل بلدان الخليج إلى تزايد الطلب على العمالة من أجل إنجاز مشاريع بنية تحتية ومرافق وخدمات، قد كانت العمالة المحلية في أي من بلدان الخليج متواضعة الإمكانات والقدرات المهنية بما عزز الطلب على العمالة العربية والآسيوية. ويمثل العرب نسبة لا بأس بها من إجمالي العمالة الوافدة في دول الخليج، وإن انخفضت تلك النسبة خلال السنوات الأخيرة. وتقدر نسبة العرب في الوقت الراهن بين الوافدين في بلدان الخليج بحدود 30 في المائة، بعد أن كانت تقارب السبعين في المائة في سبعينيات القرن الماضي.

المسألة المهمة في الديموغرافيا العربية تتمثل في ارتفاع معدلات الخصوبة، حيث ظلت عديد من البلدان الرئيسة مثل مصر وسورية والعراق والسودان واليمن غير قادرة على كبح جماح معدلات المواليد بالرغم من تبني برامج تنظيم الأسرة في ستينيات القرن الماضي، ونظراً لهذا التسارع في المواليد، فقد ارتفع عدد سكان العالم العربي من قرابة مائة مليون نسمة في بداية خمسينيات القرن الماضي إلى ما يزيد على أربعمائة مليون نسمة في الوقت الراهن. ويقدر معدل عدد الأطفال للمرأة العربية في سن الإنجاب حالياً بثلاثة بعد أن كان سبعة في سبعينيات القرن الماضي، وكانت لبنان الدولة العربية الأولى في تخفيض معدل الخصوبة، ثم لحقتها مصر وتونس، ولاتزال المعدلات عالية في اليمن، حيث تقارب سبعة. هناك علاقة عكسية بين ارتفاع سن الزواج للمرأة ومعدل الخصوبة، حيث اتضح أن كثيرات يتأخرن في الزواج، وأصبح متوسط العمر عند الزواج 25 عاماً بعد أن كان 21 عاماً في السبعينيات من القرن الماضي، كما أن هذا المتوسط للعمر عند الزواج يصل لدى كثيرات في شمال إفريقيا إلى 30 عاماً، ويرى مختصون أن معدلات الخصوبة قابلة للانخفاض خلال السنوات المقبلة بعد أن أصبح الزواج مكلفاً اقتصادياً، ويتردد كثير من الشبان فيه لأسباب تتعلق بظروفهم المعيشية أو عدم القدرة على توفير السكن المناسب، كما أن انخراط النساء في سوق العمل بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة قد وسع الاختيارات الحياتية للمرأة ومنحها إمكانات للتأني قبل الإقدام على مشروع زواج قد لا يكون متكافئاً، كذلك لابد أن يكون لظاهرة الطلاق في المجتمعات العربية تأثير على معدلات الخصوبة، بعد أن ارتفع عدد المطلَّقات في مختلف البلدان العربية خلال السنوات القليلة الماضية.

يبدو أن التوزيع العمري للسكان في العالم العربي يميل نحو نسبة عالية من الشباب وصغار السن، تصل نسبة من هم دون الخامسة عشرة إلى ما يقارب 35 في المائة من إجمالي السكان، في حين تقارب نسبة من هم دون الخامسة والعشرين 55 في المائة، من جانب آخر أخذت نسبة أولئك الذين تعدَّوا الخامسة والستين في الارتفاع بعد أن تحسَّنت الظروف الصحية والمعيشية وأصبحت الآن 6.6 في المائة بعد أن كانت 1.5 في المائة في عام 1970، ولا شك في أن معدلات الحياة قد تحسنت كثيراً خلال العقود الماضية، فقد كان معدل الحياة في ثمانينيات القرن الماضي 58 سنة للرجال و61.3 سنة للنساء، والآن ارتفع هذا المعدل للحياة إلى ما يقارب 65 سنة للرجال، وما يقارب سبعين للنساء، بيد أن هناك تفاوتاً بين البلدان العربية، حيث يصل إلى ما يقارب ثمانين في بلدان مثل الكويت وقطر، وينخفض إلى ما دون الستين في جيبوتي واليمن. ويمكن الزعم بأن مختلف البلدان العربية قد شهدت تحسناً في معدلات الحياة منذ 1985 إلى 2014، وربما بما يزيد على عشرة أعوام. غني عن البيان أن التطورات الديموغرافية في البلدان العربية، بالرغم من عدم بلوغها المستويات العالمية، قد عززت الإمكانات لتعديل الأوضاع المعيشية، بعد تراجع معدلات النمو السكاني، نظراً لتراجع الخصوبة وتحسن معدلات الحياة، وأهم من ذلك يجب التنويه إلى أن التطورات الديمغورافية تعتمد على التحولات الاقتصادية والتعليمية وارتقاء نوعية الحياة ■