هل تأثر كارل جوستاف يونج بالتصوف الإسلامي؟

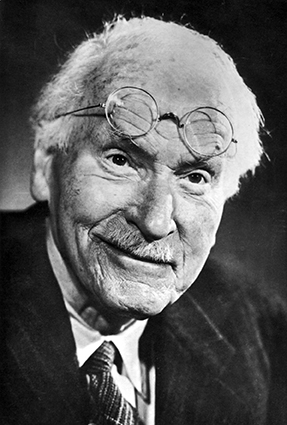

يعتبر كارل جوستاف يونج (1875-1961) الطبيب والمحلل النفساني السويسري من أهم الشخصيات العلمية التي طبعت العلوم الإنسانية في القرن العشرين, فأثراها بمفاهيم مازالت نافذة إلى اليوم, مثل اللاوعي الجمعي والأنماط النفسية والنموذج البدائي Archétype تجاوز تأثيرها الاختصاصات المذكورة لتصبح متداولة في ما يسمى بالثقافة العامة. ويعد أتباع يونج اليوم مئات الآلاف، وتوجد نواد فكرية تعتمد نظريته التي أطلق عليها اسم علم نفس الأعماق وعيادات للعلاج النفسي تستعمل طريقته في التعامل مع المرضى. أدخل ثورة في التفكير الغربي الموغل في العقلانية والعلموية، فاعتمد في بحوثه مفاهيم كانت تعتبر نقيضا للعلم مثل الحدس والتخاطر Télépathie والرؤيا الصادقة، وكان من بين قلة قليلة (نذكر منها خاصة الفيلسوف الفرنسي برجسون) اعتبرت أن للإنسان أبعادا للمعرفة ليست بالضرورة عقلية في المفهوم الديكارتي.

من المفارقات الغريبة أن يونج المتحدر من أسرة عريقة التدين بدأ متأثرا بطبيب الأعصاب النمساوي فرويد (1856-1939)، مستشهدا بأعماله وهو الطبيب الخالي من الروحانيات والذي يقر صراحة بعدم إيمانه ولا يخفي إعجابه بداروين صاحب نظرية النشوء والارتقاء. وقبل أن يلتقي فرويد كان يونج يبادر، كلما أنتج مؤلفا أو مقالا، بإرساله إليه منتظرا بلهفة ردوده وتعليقاته حول ما كتبه، لكن بعد سنوات من الإعجاب والثقة تغيرت الأمور وسارت إلى نقيضها.

فرويد ويونج.. من الصداقة إلى القطيعة

تحت تأثير أستاذه بلولار اطلع يونج على نظرية فرويد الوليدة، فشغف بها شغفا كبيرا خلق لديه رغبة ملحة في ملاقاة صاحبها، وكان له ذلك في مارس 1907, وفي لقاء يشبه الهيام دام 13 ساعة متواصلة. وجد فرويد ضالته في هذا الطبيب الشاب ذي الأصول المسيحية الراغب في الانضواء إلى مدرسته، لأنه كان يخشى مثلما صرح به في رسالة بعث بها إلى أحد أتباعه الطبيب الألماني كارل إبراهام (1877-1925)، أن ينعت «التحليل النفسي» بالعلم اليهودي في ظرف بدأ يتسم بمعاداة السامية في أوربا الوسطى والشرقية، وسيجبر فرويد لاحقا على الرحيل والاستقرار بلندن، علما بأن كل تلاميذ فرويد في بداية مغامرته العلمية كانوا يهودا. أما يونج الذي لم يكن يميل إلى التفسير العضوي للمرض النفسي، فقد وجد في نظرية فرويد ما يروي تعطشه إلى سبر أعماق النفس البشرية واكتشاف خفاياها.

توطدت العلاقة بين الرجلين إلى حد أصبح فيه فرويد يرى في يونج خليفته، وكان يطلق عليه لقب «رجل الأرض الموعودة للطب العقلي». أما هذا الأخير فكان يلقب نفسه، مثلما جاء في كتابه «حياتي»،

بـ «ولي العهد». دافع يونج دفاعا مستميتا عن نظرية التحليل النفسي وتصدى للمكذبين والمشككين، وسافر مع فرويد في زيارة علمية سنة 1909 إلى الولايات المتحدة الأمريكية وللتعريف بها، وأسس بطلب منه المجلة العالمية للتحليل النفسي (جاهربوش Jahrbuch) وترأسها مثلما ترأس المؤتمر الثاني للجمعية العالمية للتحليل النفسي (نورنبرغ، ألمانيا، 1910)، إضافة إلى عديد الملتقيات العلمية الأخرى التي حضرها مع أستاذه. لكن بعد سنوات من الوئام بدأ الفتور يظهر في علاقة الرجلين، فقلّت المراسلات وتقلصت اللقاءات وانعدمت عبارات الود التي كانا يتبادلانها إلى أن حصلت القطيعة سنة 1912 بتقديم يونج استقالته من الجمعية العالمية للتحليل النفسي وبعثه سنة 1914 مدرسة خاصة به أطلق عليها اسم مدرسة علم نفس الأعماق.

لا يمكن للعارف بتاريخ الرجلين أن يفاجأ بهذه القطيعة، ففرويد كان يصرح علنا بعدم إيمانه وأنه نشأ في أسرة لا تولي للدين أهمية كبيرة وكتب في أكثر من مرة أن التدين مظهر من مظاهر العصاب الجمعي، كما ربط بين الاعتقاد في وجود قوة متعالية والصورة المكبوتة للأب المتسلط. وعلى عكسه، يتحدر يونج من عائلة بروتستانتية عميقة التدين، فأبوه كان قسا وجده للأم كان أيضاً قسا مشهورا بمدينة بازل السويسرية. أما أمه فلها شغف خاص بـ «استحضار الأرواح» Spiritisme وتدعي أنها في اتصال مستمر مع موتى العائلة وتقاسمها هذا الاهتمام إحدى بنات خالته.

نشأ يونج في وسط مفعم بالأسرار والروحانيات والغيبيات وتأثر بذلك تأثرا كبيرا، ما جعله يدافع عن هذا العالم الخفي بين أترابه المشككين أثناء دراسته الثانوية، وانعكس ذلك على حياته الجامعية، فجعل موضوع أطروحته سنة 1901 «سيكولوجية الظواهر الخفية ومدى ارتباطها بالأمراض النفسية»، ثم تواصل ذلك خلال كل حياته العلمية إلى وفاته، فكتب عديد الكتب المتصلة بالأبعاد النفسية للظواهر الغيبية والخيمياء Alchimie، ومن بينها كتاب ألفه سنة 1916 تحت عنوان «سبع مواعظ للموتى» ويتجلى فيه بعد صوفي عميق.

لم يكن الخلاف بين فرويد ويونج خلافا شخصيا يغذيه طموحهما الجارف للهيمنة على حقل الطب النفسي مثلما ذهب إليه البعض، بل كان خلافا ينبع من المنطلقات الفكرية للرجلين، فبعد فترة من الزمن تقاسما فيها جملة من التصورات المتصلة بالآليات النفسية مثل اللاوعي والتحويل والترميز، بدأت الأرضية المشتركة تتصدع وتباعدت الأفكار التي يتقاسمها الطبيبان من خلال إضفاء معان جديدة عليها أو تحويرها في اتجاه آخر، وخاصة من جانب يونج، كتجاوزه للاوعي الفردي إلى اللاوعي الجمعي. لكن القطيعة الحقيقية برزت عندما انتقد هذا الأخير الأهمية التي يعطيها فرويد للعامل الجنسي في بناء شخصية الإنسان واعتماده له لتفسير الأمراض النفسية، فاعتبر أن الطاقة الشبقية (ليبدو) لا تقتصر على الجانب الجنسي للكائن البشري، بل هي طاقة شاملة جامعة لكل أبعاده المادية والروحية.

وفي المقابل انتقد فرويد استغراق يونج في الغيبيات والظواهر الإخفائية Occultisme، معتبرا أن ذلك يناقض العقلانية والمقاربة العلمية، ولن يؤدي إلى اكتشاف الحقائق، وهو حكم يرفضه بالطبع يونج الذي يصر على أن الوجود يتجاوز المدركات الحسية, وأنه لا ينبغي نفي الظواهر التي لا يستطيع العلم تفسيرها، وكان يقول إن الروح البشرية تمثل لغزا أكثر جاذبية من دراسة التركيبة العضوية للجسم. أما عن طريقة إدراك الحقيقة فلا يعتبر العقل إلا وسيلة من بين الوسائل الأخرى المتاحة مثل الحدس والتأمل الباطني والإلهام، وما فتئ يردد أن الانسان لا يمكن أن يبدع فنيا وعلميا إلا من خلال التأمل في ذاته، لذلك نجد في مفرداته عبارات تذكرنا بالتصوف الإسلامي، مثل التجلي والكشف والإلهام، فهل تأثر يونج به؟

علامات لافتة للانتباه

لم يذكر يونج - على حد علمنا - مصدرا من مصادر التصوف الإسلامي في كتاباته ولم يستشهد صراحة بمقولة من مقولات المسلمين، لكن تبين الأحداث المختلفة التي عاشها في حياته أنه كان مطلعا على أدبيات هذا التيار الروحاني الذي ترعرع في العالم الإسلامي، وبرز منه عديد الأعلام الذين استهووا علماء الغرب فدرسوا إنتاجهم وترجموه إلى لغاتهم. ولم يكن هذا التراث غائبا في فكر يونج على خلاف ما كان عليه في فكر فرويد الذي تجاهله تماما، فوالد يونج بولس، القس بإحدى ضواحي مدينة بازل، أعد رسالة الدكتوراه حول نشيد الأناشيد Cantique des cantiques في أصلها العربي المترجم إلى الألمانية وهي مجموعة قصائد مغناة بالحب الإلهي. كان الطبيب يونج مولعا بالمذاهب الباطنية والأسرار المبهمة، ما جعله يغوص في دراسة الرموز ويميل إلى التدقيق في أشكالها ومعانيها، مثل العلامات والشعارات الموجودة في نصوص الخيمياء، فبدأ يهتم بها منذ قطيعته مع فرويد إلى أن أصدر سنة 1944 كتابه «علم النفس والخيمياء». وعندما نتحدث عن الخيمياء، فلا يمكن أن نتغافل عن رواجها في القرون الوسطى والدور المحوري الذي لعبه الخيميائيون المسلمون في ممارستها وانتشارها في أوربا عبر إسبانيا، حيث تهافت الباحثون على استحضار ما كان يسمى بحجر الفلاسفة.

لابد من الإشارة - ونحن نستعرض هذه المرحلة التاريخية - إلى أن الخيمياء لا تقتصر على السعي إلى تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، بل تتجسم أيضا في الصبر ومجابهة الصعاب وتحمل الإحباط وممارسة الطقوس والأدعية والجهد المضني لفك الرموز المرتبطة ببعض الكتابات العصية على الفهم، فالتغيير الحقيقي لا يكمن في تحويل المعادن بقدر ما يكمن في تغيير النفوس، إضافة إلى أن بعض المتصوفين وضعوا مؤلفات في الخيمياء مثل ذي النون المصري (796-856)، فإن تعابير المتصوفين لا تخلو من مجازات واستعارات مستمدة من هذا المجال، فقد عنون محيي الدين بن عربي (1165-1240) أحد كتبه بـ «فصوص الحكم» ولقبه مريدوه بـ «الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر»، وكان يقارن الانتقال الوجداني من الروح الظاهرة إلى الروح الباطنة بتحول المعدن الخسيس إلى الذهب النفيس.

ربما يتبادر إلى الذهن أن يونج اطلع فقط على المخطوطات الأوربية المتصلة بالخيمياء، والتي لا تخلو من عبارات صوفية. إن هذا الاعتقاد لا يصمد أمام حقائق ثابتة في حياته، فقد كانت له لقاءات منتظمة مدة عشرين سنة (من سنة 1933 إلى سنة 1953) مع مستشرقين فرنسيين ذوي شهرة عالمية في دراسة التصوف الإسلامي: لويس ماسنيون (1883-1962) وهنري كوربان (1903-1978)، وذلك في نطاق أيام «إيرانوس» التي كانت تنظمها كل سنة سيدة سويسرية برجوازية شغوفة بالروحانيات تدعى أولجا كابتاين فروب Olga KapteynFröbe (1881-1962) في منزلها الفخم قرب بحيرة «ماجور» جنوب سويسرا، جاعلة منه - مثلما كانت تقول - نقطة التقاء بين الشرق والغرب.

عرف المستشرق الأول برسالته الضخمة حول الحلاج وترجمة ديوانه إلى اللغة الفرنسية ودراسة مستفيضة حول المصطلحات الصوفية، وكان المؤسس لمؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي، وقد أطلق عليه البابا بيوس الحادي عشر (1857-1939) لقب «الكاثوليكي المسلم». أما المستشرق الثاني فكان من أكبر المختصين في التصوف الإيراني فألف فيه وترجم لعديد المتصوفين مثل السهروردي، كما قام بدراسات حول ابن عربي، وكان أيضا من دعاة الحوار بين الديانات الموحدة.

لم يكتف يونج باللقاءات الفكرية بل تعرّف مباشرة إلى بعض الثقافات خارج الثقافة المهيمنة آنذاك، أي الثقافة الأوربية. وفي هذا النطاق قام بزيارة إلى تونس سنة 1920، منتقلا من مدينة إلى مدينة ومن جهة إلى جهة إلى أن حط الرحال بمنطقة الجريد (توزر، نفطة...) المعروفة بكثرة الفرق الصوفية الشعبية وبتراث عريض في المدائح والأذكار والابتهالات وحضر حفلات الأهالي التي لا تخلو من استعراضات هذه الفرق، وقد افتتن بذلك أيما افتتان، مثلما صرح به في كتابه «حياتي». وخلال إقامته في تونس دوّن يونج في مذكراته رؤية تجلت له في المنام، في شكل صراع بدني بينه وبين شاب عربي تبدو عليه ملامح الأمراء، داخل قلعة شرقية الشكل، انتهت بانتصاره على الشاب. لم يزهُ يونج بانتصاره، ولم يقطع الصلة مع خصمه بل اقترب منه واضعا ذراعه حول كتفه، راجيا منه بطيبة أبوية، مثلما يقول، أن يقرأ له خطا شرقيا مكتوبا على ورق أبيض موجود بجواره. تحتمل الرؤيا مثل كل الرؤى تأويلات عديدة، لكن نرى من وجهة نظرنا أنها ترمز إلى عجز القوة المادية للغرب أمام الأسرار الروحانية للشرق.

قام يونج بعد ذلك بزيارة إلى شرق إفريقيا (1925-1926) قادته إلى كينيا ثم إلى السودان ومصر، وزار بعد ذلك فلسطين (1933) والهند (1937) في مسعى متواصل لسبر أغوار ثقافات أجنبية، باحثا عن علامات خارج حضارته مثلما يقول. هل ساهمت التجارب المذكورة والمتصلة بالاطلاع على التراث الصوفي الإسلامي في ظهور المفاهيم التي اعتمدها يونج في بناء نظريته حول علم نفس الأعماق وطرائق العلاج التي اعتمدها؟

تماثلات مثيرة

تبدو بعض كتابات يونج غامضة وقابلة لتأويلات عديدة، وربما تعبر عن بعد وجودي عميق عصي على البيان، لأنها مستمدة من أعماق ذاته، فلا غرو أن يترك أحيانا الكلمات ليعتمد الرسم مثلما نرى في كتابه الذي نشر بعد وفاته المسمى بـ «الكتاب الأحمر». ورغم ذلك جعل من مفاهيمه ركائز أساسية لنظريته وطريقته في العلاج، فاعتمدها تلامذته ثم انتشرت بعد ذلك في مجال العلوم الإنسانية، إلا أن المطلع على التراث الصوفي الإسلامي لا يمكنه إلا أن يلاحظ التشابه الكبير بين طريقته في البحث والطريقة التي اعتمدها المتصوفون المسلمون، وهي طريقة تتسم في كلتا الحالتين بالعسر والضنى وركوب الخطر، مثلما سنرى.

الطريق إلى المعرفة

كان يونج يحب الخلوة ويهجر الناس بمن فيهم مرضاه ليقضي ساعات طويلة قرب بحيرة زوريخ، مستغرقا في التأمل الذاتي يقلب الرمل والحصى وكأنه غائب عن الوجود. أما أطول انعزال عرفه فقد دام ست سنوات كاملة (1912-1918) وأعقب مباشرة قطيعته مع فرويد، وقد عرف فيه الألم الروحي والقلق الوجداني، وبدأت علامات الذهان الذي أفقد نيتشه عقله سنوات قليلة قبل ذلك، تظهر عليه حتى خشي على نفسه مثلما يذكر في ترجمته الذاتية «حياتي»، أما ابنه فرنز فيقول إن والده وضع بندقية في مكتبه مفكرا في الانتحار إذا ازدادت حالته سوءا. لكن بعد أن أشرف على اليأس وكاد يسقط في هوة لا قرار لها يتخلص من محنته، لا بسلطان العقل بل بنوع من الإلهام الروحاني والكشف، فيخرج للوجود بنظرة جديدة وبقدرة فائقة على العطاء والإنتاج. تذكرنا مغامرة يونج الوجودية المحفوفة بالمخاطر بهذا «البحر العميق» الذي تاه فيه كثير من المتصوفين المسلمين فعاشوا أزمات نفسية حادة وفي لحظة مميزة إلهية خارقة يخرجون من هذا العالم القاتم، لا بسلطان العقل بل بالإلهام والكشف، مثلما يذكر الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال».

عاش يونج مثل عديد المتصوفين أزمة خلاقة خرجوا منها بروح جديدة ونظرة مغايرة لنظرتهم القديمة وقدرة فائقة على العطاء والإنتاج. تستند هذه التجربة المميزة إلى التأمل العميق في الذات مصدر الإلهام والمعرفة. ورغم إيمان يونج بسلطان العقل فإنه يحصر قدرته في إدراك المحسوسات التي لا تمثل إلا ذرة من ذرات الوجود، فيرد على ناقديه الذين يتهمونه بالخروج عن المنهج العلمي المتداول بالتساؤل: هل ينبغي أن نرفض باسم العلم الظواهر التي لا تستجيب لقوانين الزمان والمكان والسببية، ولا عجب في أن نجد بعض مفاهيمه مثل النموذج القديم واللاوعي الجمعي، المرتبطة بالذات البشرية متضمنة لأبعاد ماورائية تتجاوز الإنسانية، ولعل ما يقرب يونج أكثر من الصوفية هو التزامن الخارق لقانون السببية.

التزامن La synchronicité

أصدر يونج العام 1952، أي قبل انقطاعه عن المشاركة النشيطة في أيام «إيرانوس» الروحانية بجنوب سويسرا، مؤلفا أطلق عليه عنوان «التزامن أو مبدأ العلاقات غير السببية» بيّن فيه الصدفة التي تجمع أحيانا بطريقة عفوية ومن دون علاقة سببية ظاهرة نفسية وظاهرة مادية، مثل أن يفكر الإنسان في شيء ما وفجأة يجده أمامه، فقد لاحظ مرة أن مريضة كانت تروي له حلما عاشته في إحدى الليالي متمثلا في جوهرة قدمت لها كهدية وكانت في شكل خنفساء ذهبية، وبينما كانت تسرد حكايتها ارتطمت بزجاج النافذة ذبابة ذهبية اللون، فاستغربت المريضة ذلك وتجاوزت نزعتها العقلانية المتصلبة، التي كانت تمثل حسب رأيه حجر عثرة أمام تحسين أدائها النفسي.

واعتمادا على بعض مشاهداته يقول يونج إنه لا يمكن تفسير كل المظاهر الكونية انطلاقا من مبدأ السببية، فيبتعد عن الفلسفة العقلانية مثل فلسفة ابن رشد الذي يقول في كتابه «الكشف عن مناهج الأدلة»: «من أنكر وجود المسببات مرتبة على الأسباب في الأمور الصناعية أو لم يدركها فهمه، فليس عنده علم بالصناعة ولا بالصانع» لكنه يتماثل تماما مع فكرة الغزالي، وهو الفقيه والمتكلم وفي آن واحد شيخ بارز من شيوخ الصوفية التي ضمنها في كتابه «تهافت الفلاسفة»: «إن الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا ولا يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا. بل كل شيئين ليس هذا ذلك ولا ذاك هذا، ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر، ولا نفيه متضمن لنفي الآخر، فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر مثل الري والشرب والشبع والأكل والشفاء وشرب الدواء... وهلمَّ جرا إلى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف»، فالأمور تبدو أكثر تعقيدا ولا يمكن الأخذ بمظاهر الأشياء، بل ينبغي تخطي الظاهر والنفاذ إلى الأعماق.

الظاهر والباطن

من المعروف أن يونج يولي أهمية كبيرة للرموز، فكان يبحث عنها في الخيمياء والأحلام والطلاسم التي تعتمدها الجماعة الخفية المنغلقة على نفسها، ويرى فيها تعبيرا تلقائيا للإنسان، مبينا أن هذا الأخير - وإن كان قادرا على خلق العلامات في معنى اصطلاحها - فإنه غير قادر على خلق الرموز التي تنبع عفويا من ذاته وتلعب دور الوسيط بين الظاهر والباطن والوعي واللاوعي. وعلى عكس ما ذهب إليه فرويد في اعتقاده بأن الإنتاج الفني يرمز إلى خصائص صاحبه، فقام بتحليل لوحات الرسام الإيطالي ليوناردو دي فنشي (1452-1519) وربطها ببعض سماته الشخصية مثل ولادته غير الشرعية واضطراب حياته الجنسية، وفق رأيه، فإن يونج يرى أن الرموز مكونات أساسية للنماذج القديمة Archétypes المتجاوزة للأفراد والشعوب والمنعكسة على نفوسهم وثقافاتهم، لذلك فإن حل ألغازها يبقى عصيا على القراءة السطحية والتأويل الشكلي. ولسبر أغوارها لابد من النفاذ إلى أعماقها للوقوف على بنيتها الأولى، ما يعيدنا إلى النماذج القديمة الغائرة في اللاوعي الجمعي.

إن موقفه من الرموز كمفاتيح لاختراق الظاهر واكتشاف الباطن يذكر بموقف المتصوفين المسلمين إزاء ما يسمونهم بعلماء الرسوم، أي الفقهاء الذين يكتفون وفق رأيهم بقراءة سطحية للكلمات ولا يبحثون عما خفي من معانيها، لذلك نرى عديد المتصوفين يبحثون عن العلاقات بين الحروف والكلمات والأرقام، فيرى ابن عربي مثلا أن الحروف، الأولى للسور القرآنية تكتنز معانيها كما ألفوا في أسرار الحروف، واستعملوا رموزا قد توحي بالمجون لكنها لا تمثل إلا صورا مجازية لشعور عجز عنه الوصف، فالخمر التي يمدحها أبو نواس غير الخمر التي يمدحها ابن الفارض حينما يقول:

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم

فلا عجب أن نرى عديد المتصوفين في قفص الاتهام من أجل تعابير فهمت على أنها كفر، ويفسر ذلك ابن عربي عندما يقول إن المتصوفين اصطلحوا ألفاظا أرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة عند الفقهاء، فمن حملها على معانيها المعتادة وجد فيها كفرا، لذلك يحرم النظر في كتبهم وفق اعتقاده. ومن بين المفاهيم التي جوبهت بالرفض من قبل الفقهاء بعض مواقفهم من الوجود.

وحدة الوجود

يعتقد يونج أن وراء المظاهر المختلفة للوجود كالمادة والروح والذكورة والأنوثة والوعي واللاوعي... جوهرا واحدا، فقد قال في كتابه «تأملات نظرية حول الطبيعة البشرية» الذي أصدره سنة 1946 إن المادة والروح مظهران مختلفان لشيء واحد، فهو لا ينكر المتناقضات ولا يقلل من تأثيرها في النفس، لكنه يعتبر أنها قابلة للتآلف والانصهار في وحدة صماء غير قابلة للتجزئة. أما الشفاء فيكمن في إدماج الأضداد داخل كائن متفرد، حتى ينسجم الوعي واللاوعي والجانب المشرق، والجانب المظلم في ذاته وما يسميه بالأنيموس (البعد الذكوري لنفسية المرأة) والأنيما (البعد الأنوثي لنفسية الرجل)، إلى غير ذلك من الأبعاد المتناقضة في الذات البشرية، وهو موقف أثار حفيظة فرويد الذي اعتبر اتجاهه فلسفيا بحتا نابعا من مذهب الواحدية Monisme.

يلتقي موقف يونج الذي يرجع الاختلافات إلى أصل واحد يمكن أن تعود إليه في نهاية المطاف باعتقاد المتصوفين في وحدة الوجود، فابن عربي مثلا يرى أن الإنسان يختزل داخله أسرار الكون، وهذا الأخير يعكس أعماق الإنسان، أما الخلاص فيتم عبر الفناء في الواحد. ولئن كانت هذه الفكرة قديمة ونجدها عند بعض الفلاسفة الإغريق وخاصة أفلوطين مثلما نجدها عند المتصوفين المسيحيين، فإن منزلة التوحيد في العقيدة الإسلامية جعلتها تبرز بصفة خاصة في الفكر الصوفي الإسلامي، علما بأن يونج كان له موقف نقدي من التثليث المسيحي تسبب له في قطيعة مع بعض رجال الدين المسيحيين الذين كانوا من المقربين إليه.

الخاتمـــة

يوجد أكثر من دليل على أن الطبيب والمحلل النفساني السويسري قد اطلع على التراث الصوفي الإسلامي، من خلال مطالعته ومجالسته لمختصين في دراسته وحضوره الندوات الفكرية التي شارك فيها مستشرقون بارزون، وزيارته إلى عدد من الأقطار الإسلامية. قد يكون هذا الاطلاع وراء ظهور العديد من المفاهيم المطابقة تماما لمصطلحات الصوفية التي اعتمدها لبناء نظريته حول النفس البشرية وعلاجها عند المرض. لكن من المبالغة القول إن التصوف الإسلامي كان المصدر الوحيد الذي استلهم منه يونج نظريته وطريقة تعامله مع مرضاه، فقد اطلع كذلك على حضارات غير إسلامية كالحضارة الصينية وثقافة الشعوب البدائية والتراث الفكري الأوربي في العصور الوسطى. ومهما يكن من أمر فإنه لم يسقط المفاهيم التي استلهمها على نظريته ومنهجه في العلاج إسقاطا، بل قوّمها وعدلها بالرجوع إلى تجربته السريرية كطبيب للأمراض النفسية، فكانت حصيلة تأليفية طريفة جمعت أبعادا ظلت متنافرة عند كثير من مفكري عصره .