إشكالية المصطلحات... الحرية، الرق، العبودية

«الحرية» شعار يردده الأفراد والجماعات كحقٍّ إنساني أصيل من حقوق الشعوب وأفرادها من أجل استمرار الحياة بعيش كريم. و«الحرُّ» هو من يحيا حياته بلا نطاق يخنقه، أو قيد يكبِّله، أو لثام يكممه، أو حاجز يحبسه. أما معنى «العبودية»، فعلى عكس معنى الحرية، حيث تكون الكلمة والعمل رهناً بموافقة السيّد. ويتجلى تعريف الأشياء إذا ما قيست بنقائضها، وتعريف المصطلح لا بد أن يكون من الدقة بمكان، ومع الأسف، فإن أكثر المصطلحات شيوعاً أكثرها مغالطة. هنا، لا بد أن نفرق بين العبودية والرق أولا، ثم نأتي لنشرح ما يترتب على ذلك من فهم.

الرقيق هو الضعيف الهش، الذي لا يقوى على مجابهة الصعاب، فيكون بذلك عُرْضةً لأن يتحكّم القوي فيه وفي مصيره، يطعمه ويسقيه ويوجهه، ويكون القوي بذلك قد وضع قيداً يكبِّل فيه رقبة الرقيق لينساق لأوامره ومتطلباته. وعليه، قيل «فكّ رقبة» لمن كان يُعتق من الرقّ، أي يتحرر من القيد. ويُسترقُّ الإنسان من غزو أو مجاعة أو دَيْن، حيث كان الرجال والنساء على السواء يبيعون أنفسهم أحياناً مقابل النجاة من وطأة الجوع والفقر. وقد عرف العالم القديم، منذ زمن الدولة، في أسبرطة وأثينا، كيف كانت هاتان الدولتان تسترقان بعض القبائل الضعيفة في شرق أوربا، وتستخدمانهم في خدمة أغراضهما الاجتماعية، مثل خدمة المنازل، ولتطلعاتهما الاقتصادية في الزراعة والصناعة، ولأهدافهما العسكرية، حيث كانتا تربيان من أطفال الرقيق صفّاً عسكرياً يكون ترسانة للجيش. كان يُطلق على تلك الشعوب Sclave، وهم من يُطلق عليهم اليوم «السلاف»، تلك الكلمة التي تحدّرت منها كلمة slave، لتطلق في ما بعد على كل شعوب الدول السلافية. ومن أصل الكلمة اليونانية القديمة أخذ العرب كلمة «صقالبة»، ليطلقوها على المُستَرقين من تلك الأنحاء. ولم يطلق المسلمون في دولهم على هؤلاء لقب «رقيق»، وذلك للمكانة الرفيعة التي وصلوا إليها بفضل قوتهم الجسدية وحنكتهم العسكرية، فأطلقوا عليهم لقب «مماليك»، والواحد منهم مملوك، فهو مِلْكٌ لسيّده الذي اشتراه. حتى أصبح المملوك في ما بعد يفتخر بلقب سيده، كأن يقال: «بيبرس البندقداري»، أو يفتخر بالقيمة المالية التي اشْتُريَ بها، فيقال: «بيبرس الألفي»، حيث اشتراه سيّده بألف دينار. ولا بدّ لنا أن نذكِّر بأن ما جاء به الإسلام من قيم أخلاقية وفضائل، غيَّر معنى مصطلح العبودية من معنى متدنٍ إلى معنى رفيع، وذلك عند جعله صفة للإنسان العابد ربه، فجاءت كلمة عبادة وعبادات مرادفة للطاعة والطاعات في المعنى.

ومن هنا تكون «العبودية» مصطلحاً سلبياً إلا في عبادة الله، فإنها على عكس ذلك. أما المستعبدات من النساء، فيُطلق عليهن «إماء»، ومفردها «أَمَة»، وهؤلاء كنّ يصنفن على حسب مِهَنَهنّ: «المولّدة»، وهي التي تُشترى بغرض أن تلد، ويُباع نسلها، حيث كانت تجارة بيع الرقيق أشهر تجارة عند العرب في الجاهلية، وكان أشهر تجارها أمية بن خلف. ولا بدّ لنا من أن نقف هنا لنؤصّل معنى ونصحح خطأ، حيث إنّ مثل تلك الإماء يُرسَلْن إلى عبيد أشداء وأقوياء، قد لا يكونون ملْكاً لسيدهن، وربما أحياناً تُرسل الأمة إلى رجال أحرار، بغرض أن تُنجب منهم مولودا، فيُقال: تستبضع منهم. وهذا ما أوقع المؤرخ المسلم أحياناً في خطأ، وربما كان ذلك منه عمداً، لنعت المجتمع الجاهلي بالهمجي، حين يصف «الاستبضاع»، كأحد أنواع الزواج في الجاهلية: كان الرجل يقول لامرأته: اذهبي إلى فلان واستبضعي منه!! ومع الأسف لم يقم أحد من الدعاة المسلمين حتى اليوم بالتدقيق والتحقيق في هذا الأمر! بل على العكس، مازال كثير منهم في وسائل الإعلام، المقروء والمرئي والمسموع، ينشر هذا الأمر من دون هدى أو تفكير أو مراجعة. أما الخطأ الثاني الذي وقع فيه المؤرخ والفقيه، فهو «وأد البنات» في الجاهلية، وكان سبب هذا الخطأ هو عدم الدقة في معرفة ما إذا كانت تلك الموؤودة قد وُلدت من بطن حرّة أم أمَة.

لقد كان حق للسيّد أنْ يتسرر إماءه، فإذا حملت الجارية منه وأنجبت ولدا، يحق له الاعتراف أو عدم الاعتراف بالمولود، أما إذا جاء المولود أنثى، فإنّه يبيت بين قلق بيعها أو وضعها بين الرقيق، الذين قد ينالون منها وبالتالي يُلطخ جزء من عرضه، فكان الأسهل عليه وأدها. إذن فالموؤودة عند العرب في الجاهلية هي المولودة من أمَة. ثم تأتي «القارئة»، وهي أَمَة تعرف القراءة، فتُعلّم بنات سيدها الشعر واللغة والتاريخ، وفي الإسلام أصبح هذا النوع من الإماء يختص بتعليم القرآن والحديث. كما أنّ من الإماء من تستخدم من أجل الصناعة أو الزراعة أو رعاية الحيوانات، من مواشي وأغنام أو ربما إبل وخيول. أما «القينة»، فقد كانت أغلى الإماء سعرا وقيمة، وهي التي تعزف وتُغني وترقص، ومنهن من كانت ذات حسن وجمال وأدب يؤهلها أن تكون «محظية» لسيدها، أو زوجة له في ما بعد.

وقد كان للعرب تقاليد أخلاقية في معاملة الرقيق في الجاهلية، منها ألا يتسرر الابن أمة تسررها والده، والعكس صحيح. وأن يرث الابن الأكبر إماء أبيه من دون الدخول عليهن، وكذا الأمر بميراث الأب لأبنائه. أما في الإسلام، فقد وضع فقهاء المسلمين فقهاً خاصاً معنياً بالرقيق، خاصة في تطبيق الحدود. أما في العورة؛ فكانت عورة الحرّة تختلف عن عورة الأَمَة، وفي ذلك إشارات كثيرة في الأثر وكتب الأدب والتاريخ. لم يُلغ الإسلام نظام الرق، بل ضيّق فيه، حين وسّع من أساليب العِتق. والحقيقة الثابتة تاريخيا أن المملكة المتحدة هي التي ألغت نظام الرقّ في أوائل القرن الماضي. ولم تبق من العبودية إلا عبودية الله فخرا وجلالا.

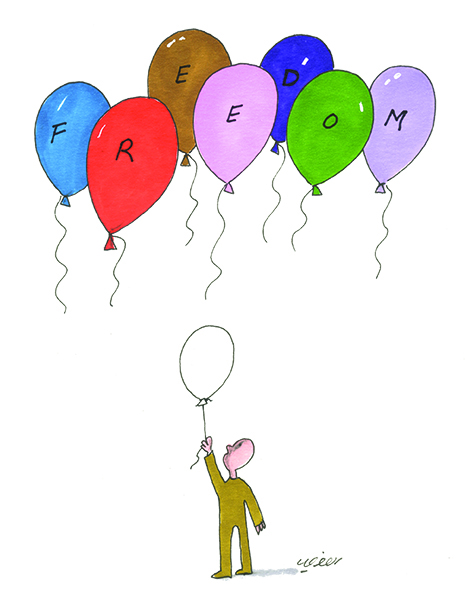

نعود لنناقش مفهوم الحرية، وهل هناك سقف أو حد لها أم هي غير مقيدة وغير محدودة؟ إنّ التاريخ والواقع يؤكدان لنا أنّ الحرية قد قيدتها العادات والتقاليد والقوانين والشرائع في المجتمعات والدول، حتى في مجال الذات المنفردة وخارج نطاق التعامل مع الآخر، لذا يصحّ القول إن الحرية محدودة، عدا حرية الفكر، فحرية الفكر لا يحدها حدّ أبدا، وما دامت الفكرة لم تخرج من الذات ككلمة مسموعة أو عمل، فهي مشروعة مهما تكن طبيعة ذلك الفكر. أما حرية الكلمة وحرية العمل فتقفان عند عدم الإضرار بالغير، وفق ما تعارف عند الناس من سنن وقوانين، فيكون ضرر تلك الكلمة أو ذاك العمل أكثر من منفعتهما.

ولا بد من تقييد حرية الفرد متى ما أضر حدّها حرية الآخرين أو المجتمع أو الدولة، ولا يكون ذلك إلا بالعدل في سنّ القوانين وإصدار الأحكام. العدل أصل، والمساواة فرع، ومن الخطأ أن نجعل العدل والمساواة كلمتين مترادفتين لمعنى واحد، فالعدل في كل جوانبه وصوره محمود، أما المساواة فلا تكون إلا بين الأقران، ممن تجمعهم المميزات والقدرات نفسها، فالمساواة لا تكون بين الذي يعمل والمتقاعس عن عمله، حيث تكون المساواة هنا ظلماً. ومن هنا صار عمل الدولة الشاغل عنايتها في وضع القوانين من أجل تحقيق العدل وترسيخ مبدأ المساواة بين المتكافئين. وقولنا إنّ حدّ الحرية يقف عند عدم الإضرار بالآخرين، يكشف لنا الفهم القاصر لكثير من الناس بأنّ ذلك يعني فقط عدم المساس بالحق المادي أو الحق الأدبي. إنّ الأمر ليتعدى ذلك إلى الفكرة أيضاً، تلك التي يتولد منها الإبداع. ومن هنا بدأت المنظمات الدولية أخيراً بالدعوة والحث على سنّ القوانين في حفظ الملكية الفكرية للأفراد، حين صار العلم مشاعاً.

لا ضير في أن نأخذ عن علوم السابقين ما يفيدنا ويطوّر حياتنا ومجتمعاتنا، فسلسلة الحضارة حلقات متصلة بعضها ببعض، وعلينا أن نأخذ من الأولين من دون إجحاف أو إسراف بما بذلوه وتحملوه من جهد التفكير والعمل، أو تحميلهم رأياً أو فعلا لم يقولوه أو يفعلوه. إنّ معنى السرقة لا يقتصر على النهب أو السلب أو النشل أو التعدي على مال الغير وغصبه منه، بل يتسع معناها إلى أن تكون سرقة أفكاره وإبداعه في طرق إتقانه من دون إذن منه. اليوم نرى من يسرق فكرة أو فقرة أو فصلاً أو كتاباً كاملاً من دون أن يُحاسب، وآخر يسرق لحناً أو معزوفة كاملة، ولا يلقى عقاباً. إنهم يسرقون عرق الآخرين ليسقوا به النبت الأثيم. ثم نرى القوانين التي سُنّت، في الوطن العربي خاصة، قد جعلت العقوبات على مثل هذه الجريمة من السهولة فيها على الجاني أن يتقبلها ويدفع بها، فهي لا شيء... إنها «سرقة أفكار» .