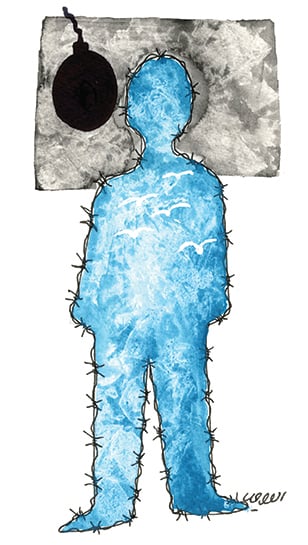

صور من تاريخ الإرهاب

في حديثنا لهذا الشهر سنتناول تاريخ الإرهاب السياسي، وهو استخدام العنف غير القانوني أو التهديد به بأشكال مختلفة، مثل الاغتيال والاعتقال والتخريب والتعذيب، بهدف تحقيق مآرب ومكتسبات سياسية واجتماعية ومالية عن طريق الإكراه.

شهد العالم ظهور حركات إرهابية ثورية في القرن العشرين، كالجيش الأحمر في اليابان، وبادر-ماينهوف في ألمانيا الغربية، والألوية الحمراء في إيطاليا، تلك الحركات التي أطلقت على نفسها «حركات تحريرية»، وأطلق خصومها عليها «حركات إرهابية».

في هذا القرن، وبعد أن تناقلت وسائل الإعلام العالمية أخبار تنظيم القاعدة، تتناقل اليوم أخبار اداعشب، وهو اختصار من الحروف الأولى لما أُطلق عليه االدولة الإسلامية في العراق والشامب، كأكبر منظمة إرهابية في هذا العصر، وُلِدت من رَحِم االقاعدةب. إنّها ليست مؤامرة، إنّها حدث يتكرر لمرض متعثر، لا حلّ له سوى التفقه بالتاريخ، وقراءة النصوص التاريخية وفهمها بروح عصرها، لا بروح هذا العصر، مع دراسة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لذاك العصر.

يستلهم قارئ التاريخ عبرة من بعض الأحداث التاريخية، أو ربما يجد نصاً أو دليلاً يبرر له ما يريد من خلال الاعتبار النظري المضطرب، أما المتفقه في التاريخ، فإنّه يبصر ما خلف السطور وما وراء الكلمات من العوامل والأسباب، فيفسر إشكالية الأحداث، ليستوعب حجم الظاهرة، وليس شكلها من خلال السطح المعروض، وبذلك يكون قادراً على أن يستلهم الحلول لما قد يتشابه من مجريات في حوادث أخرى سابقة تنطبق عليها السمات نفسها. إن للحقيقة وجوهاً عدة، فكلٌّ يرى التاريخ من نافذته. وعبر عصور التاريخ العربي الإسلامي، شهدت الأمة العربية إرهاباً وتخويفاً، من أعدائها حيناً، ومن لصوص وعصابات عملت على قطع الطرق وتخويف الآمنين في أوطانهم أحياناً أخرى، ولم يكن ذلك إلا بقصد السرقة والطمع بالمال، كما أن الأمة العربية عانت في صدر التاريخ الإسلامي ترويعاً أقلق النظام السياسي بقدر ما أقلق الناس، بدءاً بالردة وحتى ظهور الخوارج.

إنّ الخلفاء الراشدين لم يكونوا يتميزون عن غيرهم بالأخلاق الحميدة والورع والتقوى وحفظ الدين فقط، بل كانوا ذوي رؤية استراتيجية في القيادة والسياسة، الأمر الذي جعلهم بناة للدولة التي أسسها رسول

الله . ويَعجب المرء وهو يحلل الأحداث التاريخية كيف كان ثوب الخلافة مفصلاً على الخلفاء الراشدين، كل حسب تفوقه، في حلّ الأزمات وإدارتها، فعِلْم

أبي بكر الصديق بأصول القبائل وأنسابها جعله قادراً على حلِّ أزمة ردّة بعض القبائل عن إيتاء الزكاة، وعن تجمعات قبائل البدو العشوائية في المدينة المنورة بشكل كبير بهدف المطالبة بما اعتقدوا بأنّه اإرث النبيب لهم. نعم، كان البدو يأملون أن توزع عليهم الأموال من خزانة الدولة، فوفدوا إلى المدينة المنورة زرافات حتى اكتظت بهم وضاقت. هنالك، قام أبوبكر الصديق بتجنيدهم ضد الممتنعين عن دفع الزكاة، ووعدهم بالأرزاق عند النصر. وفي الوقت نفسه، شقّ أبوبكر صفوف قبائل المرتدين من خلال الإقناع والتأثير على حلفائهم من القبائل الأخرى، التي يربطها والمرتدين رابط المصاهرة أو النسب. وبعد أن تداعت قوى المرتدين، بدأ الخليفة بإعادتهم إلى حظيرة الدولة، وكان ذلك بالإقناع بتوقيع العهود أو بالإخضاع من خلال شنّ الحرب عليهم. عالج أبوبكر الصديق أزمة الردة بعقل راجح ونية صادقة في رأب صدع الشقاق بين عناصر الأمة. وأتى من بعده عمر بن الخطاب باني النظام المؤسسي للدولة، وكان ذلك من خلال بدئه بتشكيل نظام الدواوين، وهي الهيئات التي تعنى بتنظيم العمل في الدولة، كالجيش والقضاء والحسبة.

من المجاعة إلى ثورة المترفين ثم الفتنة

واجهت الدولة عديداً من الفتن والحروب في ذلك العصر، إضافة إلى المجاعة، التي عانى المسلمون منها في عام الرمادة، ولولا حكمة القائد عمر بن الخطاب في سَنّ القوانين وإيقاف بعض الأحكام لما استمرت الدولة في النهوض والتقدم. إنّ الالتزام بالقانون يُعيي أصحاب النفوس الضعيفة، من الذين احترفوا الحيلة لنيل أغراضهم، فكانت المؤامرة باغتيال الخليفة في المسجد عند أدائه الصلاة. وتتابع صفحات التاريخ سردها لتحكي لنا مدى ما وصلت إليه الدولة من رخاء ورفاهية في عصر عثمان بن عفان ، لتؤكد لنا الروايات قدرة هذا القائد على إدارة الحياة الاقتصادية للدولة التي لم يعد فيها فقير أو محتاج إلا وكفله بيت مال المسلمين. ذلك الرخاء وتلك الرفاهية أديا إلى تقاعس قسم كبير من الفاتحين عن الانخراط في جيش الدولة، الأمر الذي حدا بالخليفة إلى منع عطاءات المهاجرين والأنصار من سهميهما من الفيء في حالة عدم المشاركة في الفتوحات.

وقد أدى قرار الخليفة إلى ثورة المترفين عليه، ثم الفتنة التي أدت إلى اغتياله. وفي عهد الإمام علي بن أبي طالب ، بدأت الفتن تأخذ طابعاً مختلفاً، طابعاً سياسياً، أكثر عنفاً وأكثر شراسة. لقد اتفق أهل الحلّ والعقد في دولة الإسلام، بعد وفاة الرسول ، على مبدأ واضح ومحدد، وهو أن يكون رئيس الدولة (الخليفة) قرشياً مهاجراً. ذلك القرار أدى إلى استبعاد الأنصار ومن بعدهم بقية القبائل التي دخلت الإسلام بعد انتشار الدعوة الإسلامية.

ولاقى هذا القرار الرضا من الجميع، وكان أولهم الأنصار من الأوس والخزرج وقبيلة بني أسلم. وإجرائياً، اتفق أن يكون الخليفة مختاراً من قِبَل اأهل الحلّ والعقدب، وهم نخبة من صحابة رسول الله ، ممن كان لهم السبق في الإسلام، وعُرف عنهم العدل والورع والحكمة والفضل والرئاسة، ثم تأتي بيعة الجماعة الإسلامية لهذا الخليفة، فتُقَرّ له البيعة بالخلافة. هكذا مضت سنّة الخلافة الراشدة، وإن اختلفت إجراءات اختيار الخليفة من أبي بكر إلى علي . ولكن ذلك لم يمنع الطامعين في الرئاسة من تبيان رأيهم المناهض في أسلوب اختيار الخليفة، الأمر الذي دعا الخوارج إلى التصريح بكفاءة كلّ مسلم مرضيٍّ عن عقله ودينه وتقواه لأن يرتقي سدّة الخلافة، حيث لا فرق عندهم بين عربي أو أعجمي، حرّ أو عبد، وجاوز بعضهم ذلك بإقرار حقّ المرأة في الحُكم.

ولاقت دعوة الخوارج في بادئ الأمر قبولاً عند بعض القبائل العربية، لما طرحته من آراء تبدو منطقية، حين فُسّرت بعض النصوص الدينية على خلاف واقعها الذي بُنيت عليه. ومهما كان الأمر، فقد التحق بجموع أولئك الخوارج كثير من الدهماء الذين شكلوا في ما بعد جيوشاً سُيرت لإخضاع القرى النائية بقوة السلاح، فحدثت مذابح وجرائم أشار إليها المؤرخون في كتبهم. إنّ إشكالية وعي المفاهيم عند الخوارج جعلتهم يضلون عن سبيل الحقّ وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً، فأرهبوا جموعاً من الناس بقصد هدايتهم وردهم إلى سواء السبيل. ووصل بهم الأمر إلى أن قَتََلوا الآمنين من الشيوخ والنساء والأطفال، وبقروا بطون النساء الحوامل، وقالوا: الا يلد الكافرُ إلا كافراًب!. وعن هذا يورد المبرّد في االكامل في اللغة والأدبب في الجزء الثاني جملة من أخبارهم فيها بعض من آرائهم، التي ما إن تقرأها حتى ترى أنّك تطوف بالأحداث التي تجري اليوم من قتل وتشتيت للآمنين في ديار الإسلام، ولسان حالك يقول: ما أشبه الليلة بالبارحة. والغريب، عند مقارنة الأحداث، أنّ المناطق التي جرت فيها أحداث الماضي هي المناطق نفسها التي تجري بها أحداث اليوم... العراق والشام واليمن. فهل من مزيد؟ نعم! االاغتيالات السياسيةب التي ابتدعها أول من ابتدعها في تاريخ الإسلام الإسماعيلية النزارية بقيادة الحسن الصبّاح (ت 518هـ/1124م)، فكانت البذرة الأولى للإرهاب السياسي، التي سرعان ما تحول فيها هؤلاء الفدائيون إلى مرتزقة، يجندهم الداعي الإسماعيلي، وترتكب من خلالهم المذابح والاغتيالات للشخصيات السياسية والعسكرية، مثل الوزير السلجوقي نظام المُلك عام 485هـ/1092م، وقاضي أصفهان عبيدالله بن علي عام 502هـ/1122م، وآغا سنجر صاحب الموصل عام 520هـ/1126م، وشيخ الشافعية عبداللطيف الخجندي عام 523هـ/1129م، والخليفة العباسي المسترشد بالله عام 529هـ/1135م. وبعد سلسلة من الأحداث، انتقلت قيادة الدعوة الإسماعيلية من قلعة آلموت في إيران إلى الشام، وتحصنوا في قلاع عدة، أهمها شيزر وبنياس (قلعة تسمى اليوم قلعة النمرود)، وكان ذلك تحت قيادة الداعي راشد الدين سنان (ت 588هـ/1192م)، الذي نجح في الاستيلاء على قلاع عدة، من أهمها قلعة مصياف.

بلغت شهرة الإسماعيلية النزارية في الشام درجة عالية عند القادة والساسة، ويرجع ذلك إلى أساليبهم المختلفة بالتنكر والاغتيال، حتى إنّ االفداويب منهم كان لا يأبه إلا بالانتحار، طاعة عمياء لداعيه ومرشده، بهدف الشهادة ودخول الجنّة من دون حساب. كانت تلك أمانيهم، فهي الطريقة التي تربت عليها أجيال من شباب دعوتهم، حيث كانت التضحية بالنفس رخيصة في ما تَربُّوا عليه إيماناً منهم واعتقاداً. وعندما مر ماركو بولو بالشام في رحلته عبر طريق الحرير إلى الصين، سجّل ما رآه في بعض قلاع الإسماعيلية النزارية، وتوهّم أنّ مثل تلك التضحية بالنفس لا تكون إلا عن طريق فقدان العقل بتعاطي المخدّر، الذي اشتهر في تلك الأيام باسم االحشيشب، فلقبهم بالحشاشين، لينتشر هذا اللقب تاريخياً ويترادف وصفاً مع مصطلح االمغتالينب Assassins، حيث يزعم كثير من المؤرخين أنها تحدرت لغوياً من الكلمة العربية احشاشينب Hashashin، الأمر الذي جعل بعض الدول آنذاك تستعين بهم لاغتيال المناوئين لها، فأصبح الفداويون بعد ذلك مرتزقة، وباعوا أنفسهم لتجار السياسة والحرب. ومهما يكن من أمر، فإننا نرى أنّ النموذج التاريخي لمثل هؤلاء يتكرر، ويتكرر استخدامهم في زعزعة أمن واستقرار الدول وشعوبها الآمنة بقصد تخويفها وإرهابها، ثم إضعافها وقهرها بهدف كسرها والسيطرة عليها وعلى مقدراتها. ونحن على يقين بأنّ الحركات الإرهابية اليوم تستخدم الشباب المقهور اجتماعياً لتحقيق مآربها، فتدفع بهم إلى التهلكة بعد أن تمنيهم بالنعيم في الآخرة، من خلال استخدام قياداتهم للنصوص الدينية، كذباً وتحريفاً. إننا نستطيع أن نئد الفتنة من خلال محاربة الفساد بأنواعه وأشكاله، وتشريع القوانين التي تتوافق وروح الحياة المتمدنة في إنقاذ الشعوب من الغبن والجهل والجوع والاستعباد، وفتح باب الحوار مع الأجيال الناشئة بأسلوب عصري متحضر يقوده فريق من المتخصصين المخلصين من العلماء والمعلمين بهدف نشر المحبة والسلام، والتعايش السلمي بين أطياف المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي.

تطوير لا تغيير

إنّ ضرورة تطوير -ولا أقول تغيير- الخطاب الديني والسياسي باتت ملحّة، ليغدو الخطاب الديني سبيلاً لحياة أفضل، لا أن تُطوّع الحياة لماضٍ من الممارسات التراثية التي أخذت مع الزمن شكلاً دينياً، فلا السبي أو الفيء أو الغنائم قد أصبح مشروعاً في القانون الدولي والقوانين العالمية، ولا اغتصاب الروح أو الأرض أو العرض أو المال حِلٌّ في أي شريعة أو قانون. إنّ القانون الأزلي الذي حكم الإنسان به الأرض هو فضائل الأخلاق. وبمثل ذلك، لابدّ أن يكون الخطاب السياسي أكثر واقعية وأقرب إلى الصدق في الحث على العمل وزرع الأمل، لا أنْ يبيع الآمال كأمطار سحابات خفاف، فتعود الأمور إلى سوئها كما كانت، فتحبط بذلك طموحات الشباب في العمل والعطاء. ولعل إحساس الأجيال القادمة بالأمن يجعلها قادرة على الإنتاج الفاعل والإبداع على جميع الأصعدة، لتتفكر في حياتها الدنيا تفكيراً عملياً بناء، وتدخر فضائل أعمالها للمساهمة في إعمار الأرض وإحياء الناس، فيكون لها الأجر في الدنيا والآخرة، وذلك هو الأجر العظيم >