الكتابةُ عند العَرَب

لم نعتَد على معرفة الكتابة حق معرفتها، فالعرب منذ القِدَم قليل منهم الكاتبون، وجُلّهم كانوا من الحافظين الناقلين والإخباريين، ينقلون القصص والأخبار والطرائف والأشعار، ولا يكتبون من الأقوال إلا قليلاً. ويذكر لنا التاريخ بعضًا من الكتابات العربية كالمعلقات الشعرية التي عُلّقت على جدران الكعبة، والمعاهدات التي جرت بين القبائل بعضها بعضًا، أو بين القبائل ودول الجوار.

تأتي أهمية رسالة الإسلام في أنها كانت الإرهاصة للتدوين التاريخي العربي للأدب والفنون، حين كانت البداية بتدوين القرآن الكريم، فقد ثبت بأنّ

الرسول كان يُملي ما يُنَزّل عليه من الوحي على بعض من أصحابه، سُموا في ما بعد «كتّاب الوحي». وقد جُمِع القرآن أوّل ما جُمع في عهد أبي بكر الصديق ، وكان ذلك باقتراح من عمر بن الخطاب بعد حروب الردة التي قُتِل فيها عدد من حفظة القرآن الكريم.

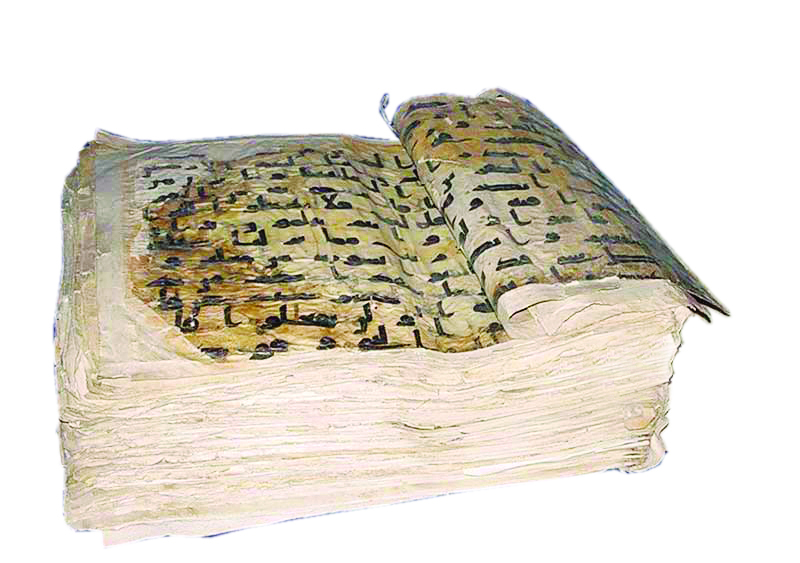

كانت تلك النسخة مكتوبة على جلود مدبوغة طاهرة، وهي النسخة الوحيدة الكاملة والمجموعة للقرآن الكريم. انتقلت هذه النسخة إلى عمر بن الخطاب ثم ابنته حفصة -رضي الله عنهما-، فطلبها عثمان بن عفان عندما تولى سدّة الخلافة، فنسخ منها عدة نسخ وزعها على أمصار الدولة. لم تكن كتابة القرآن الكريم منقوطة أو مشكولة، فكَثُرَ الغلط في قراءته، فكلّف علي بن أبي طالب أبا الأسود الدؤلي بضبط كلمات القرآن تشكيلاً. وبعد ربع قرن تقريبًا، تم ضبط القرآن تشكيلاً وتنقيطًا، وانتشرت المصاحف في أرجاء الدولة الإسلامية.

هنا، يجب علينا ألا نعكس واقعنا على الماضي، فحين ترد كلمة «مصحف» في أذهاننا اليوم، تأتي صورة «المصحف الشريف»، لترسم في مخيلتنا كتابًا مُذَهّبًا كُتب على غلافه «القرآن الكريم»، إلا أنّ الحقيقة غير ذلك تمامًا، فقد كان حجم المصحف الشريف من الضخامة ليبلغ طوله مترًا وعرضه مترًا وسُمكُه مترًا، كأقل تقدير! أما وزنه فحدّث ولا حرج، فتخيّل كيف يكون وزن أو حجم ما ذكرناه من الجلود المدبوغة! وهنا، كان حريا بنا أن نفحص جيدًا الرواية التي أوردها الطبري في تاريخه عن معركة «صفين»، والتي ينقلها عن أبي مخنف، وأخذها عنه بقية المؤرخين، بأنه لما اشتدّ القتال ومالت كفّة النصر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه)، رفَع الطرف الآخر «المصاحف على أسنّة الرماح»!! والسؤال هنا: لماذا جَلَبَ المقاتلة المصاحف معهم إلى ميدان القتال؟! وكيف لسنِّ رمح أن يحمل مصحفًا بذاك الوزن أو الحجم؟! إنّ شكّنا بالرواية التاريخية مشروع، وإن كان الراوي ثقة كشيخ المؤرخين محمد بن جرير الطبري، ولكن ما نُقل إليه شفاهة رواية تعدّى زمانها مائتي عام تقريبًا. وقد كان منهج الطبري في كتابه أن يأخذ بكل الروايات، ولا يُرجح واحدة على أخرى، ليجعل الزمان حكمًا في الكشف عن الحقيقة. غير أننا نقلنا ولم نثبت الواقع التاريخي لعدم تثبتنا من الحقائق. ولو سُجِّل التاريخ في زمانه، لقلّ الغلط تدوينًا. ومن هنا يكون لزامًا علينا فحص النصوص والروايات التاريخية، ومن ثم نقدها من خلال قراءة ما بين السطور وما وراء الكلمات. مثل هذا المنهج القائم على الشكّ، والذي أخذ المستشرقون بنهجه، أمكنهم من الوصول إلى بعض الحقائق التي استطاعوا من خلالها بث القلق في منهج التفكير التقليدي، القائم على تصديق ما يُروى في المدونات التراثية. إنّ المنهج العلمي الصحيح والصريح قائم على الشكّ أصلاً، أما «الإيمان» فيقوم أساسًا على التصديق بكل يقين. إنّ مكانة التفكير من العقل كمكانة البصر من العين، حيث يصل البصر إلى الأفق أو إلى السماء في ثوانٍ، ولكنه لا يستطيع تقدير الحجم أو المسافة أو الكتلة، وهكذا يكون التفكير، رؤية عقلية لا تصح إلا بالتدقيق والتمحيص والإثبات بالبرهان. فإذا اعتمد الإنسان على التفكير دون العمل العقلي في إثبات الأشياء دخله الهوى، لتتعدى دوائر النفس دائرة العقل الكلي، فيحيد الفكر كما يحيد السمع أو البصر، فيقع الإنسان في دائرة المسؤولية {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} (سورة الإسراء/ 36).

أشكال الكتابة

الكتابة هي تدوين الفكرة لتنتقل من عقل لعقل آخر، ولا تنتقل هذه الفكرة إلا بالإدراك والاستيعاب، ومن لا يملك القدرتين لابد له أن يقع في الشطط، ويقول العرب: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وكانت بدايات الكتابة عند العرب نقوشًا على الأحجار الكبيرة، لذا ساد المثل «العِلم في الصِغَر كالنقش على الحجر».

وبعد ذلك أخذت الكتابة أشكالاً كالتالي:

الكتابة على «الصُحُف»: كتَبَ العرب على أكتاف الإبل (اللخاف) وألواح الحجارة الرقيقة (الرقاق) والعريض من جريد النخل (العُسُب)، واستخدموا جلود الحيوانات، كالماشية والإبل والأغنام والماعز، صحفًا للكتابة، وذلك بعد دبغها وإزالة الوبر أو الصوف أو الشعر عنها. كانت هذه الجلود تُهيأ بعناية، فتُكشط وتُحك حتى تَرِقّ، وكانت تُسمى Diphterai وهي كلمة يونانية ذات أصل فارسي قديم (دفتر)، ومنها أخذ العرب التسمية نفسها. فالدفتر، وجمعه دفاتر، مجموعة من الصحف تُضَم إلى بعضها بعضاً، وفي طياتها محتوىً لموضوع واحد، أو عدة مواضيع متشابهة. بل إننا نستطيع أن نُرجع كلمة «الجِفْر»، وهو في الأصل رقاق من جلد الماعز، إلى أصل الكلمة نفسه. وبعد أن يُكتب على الرقاق يطلق العرب على الرقاق أسماء مختلفة:

المُصْحَف: والجمع مصاحف، مجموعة كبيرة من الصحف، تتميز طياتها عن الصحيفة بأنها يُكتَب على وجهها وظهرها. تُضم طياتها وتربط عند طرفها الأيمن بخيط متين يخاط من فوق نزولاً إلى أسفل، بحيث تكون الكتابة على دفتي المصحف. وعندما جُمع القرآن الكريم، جُمع على هذه الطريقة فسُميَ مصحفًا، وجاءت عليه ألف ولام (الـ) التعريف للدلالة على التفرد والعظمة.

الكتاب: والجمع كُتُب، وهو جامع الكتابة، فإما يكون ما كُتب عليه من المؤلف نفسه، وإما أنّ المؤلف أملاه لآخر فاستكتبه. وقد عمّ هذا الاسم فأصبح يعني كل ما هو مكتوب. سواء على الرقاق أو على غير ذلك من المواد، ثم أصبح مرادفًا للمصحف أيضًا.

الصحيفة: وجمعها صُحُف، وهي كل ما يكتب عليه بقطعة واحدة وعلى وجه واحد فقط.

السِّجِل: والجمع سِجِلات، ولا تختلف السجلات عن الصحف إلا بمضمون المكتوب عليها، ولا تكون من اللخاف أو الرقاق أو العُسُب، لصعوبة طيّها... قال تعالى: {يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ} (سورة الأنبياء/104)، {وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} (سورة الزُمر/ 67)، فالسجلات عبارة عن وثائق رسمية، أو حسابات تجارية، تُحفظ كمطويات بطريقة أسطوانية، ملفوفة بخيط أو في علبة معدنية، وتوضع على أرفف خاصة وبطريقة أفقية.

الكُرّاسة: أو الكُرّاس، والجمع كراريس، مثل الدفتر، إلا أنها أصغر في قَطْعِها، وتضم في طياتها موضوعًا واحدًا أو جزءًا من كتاب.

الكتابة على «الورق»

يرجع الباحثون إلى أنّ اختراع ورق الكتابة صيني الأصل، وكان ذلك على يد «تسي لن» مع بداية القرن الثاني للميلاد. وانتقلت صناعته إلى سمرقند التي كانت سوقًا تجاريًا عظيمًا لبلاد المشرق. ولما مد العرب المسلمون نفوذهم إلى سمرقند، استطاعوا أن ينقلوا صناعة الورق إلى خراسان ثم إلى العاصمة بغداد، وكان ذلك في أوائل عهد هارون الرشيد (170-193هـ). وكان يُطلَق عليه اسم «كاغد»، وهي كلمة فارسية تعني الورق الحريري. يقول ابن خلدون في مقدمته:

«ثم طما بحر التآليف والتدوين، وكَثُر ترسيل السلطان وصكوكه، وضاق الرَّق عن ذلك، فأشار الفضل بن يحيى (والي خراسان 178هـ وابن يحيى البرمكي وزير هارون الرشيد) بصناعة الكاغد، وصَنَعَه وكتب فيه رسائل السلطان وصكوكه، واتخذه الناس من بعده صحفًا لمكتوباتهم السلطانية

والعلمية، وبلغت الإجادة في صناعته ما شاءت».

ويحدثنا ابن النديم فيقول في «الفهرست»:

«وكتب أهل مصر في القرطاس المصري، ويُعمَل من قَصَب البردي، والروم تكتب في الحرير الأبيض، وكانت الفرس تكتب في جلود الجواميس والبقر والغنم».

وفي «صبح الأعشى» يروي القلقشندي ما يلي:

«ولي الرشيد الخلافة وقد كَثُر الورق وفشا عمله بين الناس، فأمر ألا يكتب الناس إلا في الكاغد، لأنّ الجلود ونحوها تقبل المحو والإعادة، فتقبل التزوير، بخلاف الورق، فإنّه متى مُحي فَسُد، وإن كُشِط ظَهَر كشطه. وانتشرت الكتابة في الورق إلى سائر الأقطار وتعاطاها مَن قَرُب وبَعُد، واستمر على ذلك إلى الآن».

بحثاً عن العلم

وتمدنا المصادر التاريخية بأنه لما ثَبُت حفظ القرآن الكريم بين الناس، بدأت العناية على العمل بتدوين الحديث الشريف وكتابة الكتب في شؤون الدين كتفسير القرآن وشروح العقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي والتاريخ.

عرف أبو جعفر المنصور (ت. 158هـ)، ثاني خلفاء الدولة العباسية، أنّ المنظومة العلمية هي أساس الحكم، فشرع بتكليف كبار علماء عصره بتدوين الكتب، فكلف الإمام مالك بن أنس بتأليف كتاب في الفقه، فكان «الموطأ»، وكلَّف محمد بن إسحق بكتابة تاريخ العالم، وقد تم له ذلك، إلا أنّ الكتاب فُقِد ولم يبقَ منه إلا الجزء الثاني عشر، حيث كان يحوي سيرة الرسول الأعظم .

كل تلك العلوم كانت من أجل حفظ الدين الإسلامي وانتشار الدعوة الإسلامية، إلا أنّ المرحلة الجديرة بالذكر كانت هي مرحلة الترجمة عن الحضارات الأخرى التي بدأت في عهد عبدالملك بن مروان، ويرجع الفضل إلى خالد بن يزيد بن معاوية (ت. 85هـ/704م) الذي كرّس وقته لترجمة بعض كتب الطب والكيمياء التي اشتهرت بين السريان المسيحيين.

إنّ التاريخ يحدثنا دائماً عن أمل الإنسان منذ الأزل بأن يحيا حياة بلا فقر أو مرض، لذلك كان يسعى دائماً لقهر الفقر والمرض بالبحث عن «حجر المغناطيس» و«عشبة الحياة»! أسطورتان تكررتا في جميع الحضارات، فأصبحتا أمل الآملين في الدنيا. أما «حجر المغناطيس» فكفيل بقلب جوهر الأشياء أو المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، وبه يصيب المرء مناه في الغنى والثراء، أما «عشبة الحياة» فهي تشفي وتُبعد كل الأمراض، وربما تُؤجّل الموت وفق ما يزعمون، فمن عشبة جلجامش العراقية إلى بهارات الهند، إلى الحبة السوداء عند العرب إلى العنب

والقمح عند الأوربيين أو الشاي عند الصينيين.

لذلك حرصت الشعوب على المعرفة والبحث عمّا تُنبت الأرض لعلهم يجدون مبتغاهم، ومن هذا المعتقد بدأ حرص خالد بن يزيد على ترجمة كتب الطب والكيمياء، إلا أنّ بدء حركة الترجمة المنظمة كانت تلك التي رعتها الدولة في العصر العباسي، حين كلف أبوجعفر المنصور، ضمن من كلفهم بالكتابة، عبدالله بن المقفع الذي ترجم كتاب «كليلة ودمنة» إلى «العربية»، كما عُهد إلى إبراهيم بن حبيب الفزاري بترجمة «السادهانتا»، وهو من كتب الهند في الفلك والرياضيات.

لقد تفوق العرب في كتاباتهم على أقرانهم من الكُتاب في الحضارات السالفة، رغم مكانة أولئك الكُتاب العلمية كجالينوس وأفلاطون وأرسطو مثلا، حيث وضع العرب أسسًا للكتابة ومناهج في شرح العلوم. لقد وضع ابن قتيبة الدينوري كتابًا أسماه «أدب الكاتب» عدّه ابن خلدون من أعمدة الدواوين الأربعة في الأدب، ويورد ابن قتيبة في كتابه منهجًا لكل كاتب فيقول:

زبدة الكتابة

«إنما الكلام أربعة: سؤالك الشيء، وسؤالك عن الشيء، وأمرك بالشيء، وخبرُك عن الشيء؛ فهذه دعائم المقالات إن التُمس إليها خامس لم يوجد، وإن نقص منها رابع لم تتم؛ فإذا طلبت فأسجح (أي سَهِّل وبسِّط)، وإن سألت فأوضح، وإذا أمَرْت فأحْكِم، وإذا أخبرت فحقق... واجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول».

لقد أصبحت المشكلة الكبرى لدينا نحن العرب أننا لم نلتزم بقاعدة واحدة، على أقل تقدير، من القواعد التي أوردها ابن قتيبة في «أدب الكاتب»، فلا سهولة ولا وضوح ولا بيان للمقصد, ولا بحث ولا تحقيق ولا منهج لكثير من الكتب التي تُعرض في سوق العلم والأدب وألوان المعرفة الأخرى.

لقد ماتت عبارة «يُعرف الكتاب من عنوانه» لتحل محلها عبارة «يباع الكتاب لشكله وألوانه» أو «كتبه فلان أو فلانة»، فالمكتبة العربية صارت تزخر بالحشو والركيك أكثر بكثير من الهادف والرصين، وضاقت الحال على كتب العلوم لتحل محلها كتب الطبخ وفوائد الطبيخ، وتراجع بيع كتب الفكر والفلسفة، لتحل محلها كتب التنجيم والشعوذة وتفسير الأحلام، ليغدو فكرنا فكر قوم يأكلون وينامون فيحلمون، فيكون قلقهم الدائم بتفسير أحلامهم أكثر مما هو كائن في واقعهم وما سيكون في مستقبلهم.

ولنعلم بأن تفسير الرؤيا في المنام معجزة لا تكون لغير نبيّ، هكذا آمنّا، وليعلم كل من يدّعي تفسير الرؤى بأنه ليس نبيًا بل هو مُدّع كذاب... فما لمؤلفي تلك الكتب لا يكادون يُحسنون صنعًا؟! ■