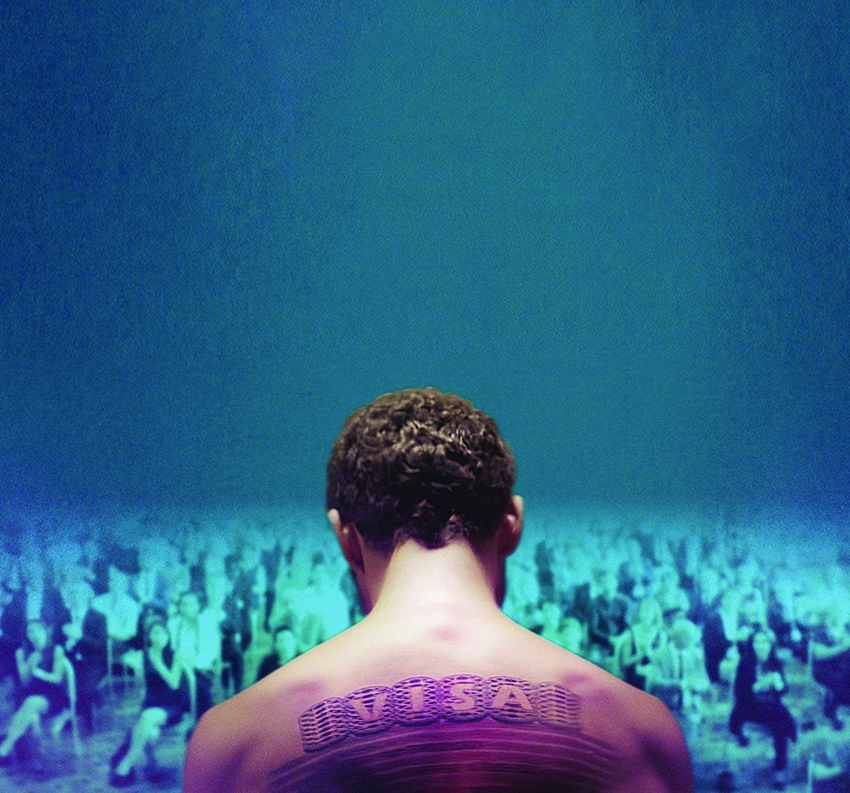

فيلم «الرجل الذي باع ظهره» حينما يتحوّل الإنسان إلى سلعة

يُعد فيلم «الرجل الذي باع ظهره» أحدث أفلام المخرجة التونسية المبدعة كوثر بن هنية، وهو أحد أبرز الأعمال السينمائية لهذه السنة، لأنه رشّح في القائمة القصيرة لجائزة الأوسكار، وكان قاب قوسين من أن يصبح أول فيلم عربي يقتنص هذه الجائزة. الفيلم من إنتاج مشترك (تونس، وبلجيكا، وفرنسا، والسويد، وتركيا، وألمانيا) سنة 2020، بطولة الممثل السوري يحيى محياني، مع مشاركة وازنة للممثلة الإيطالية المشهورة مونيكا بيلوتشي.

إذا كانت المخرجة قد عالجت موضوع اللجوء والهجرة، فإنها تجنبت الحديث عن مرفقات هذا الموضوع من حروب ونزاعات ومخيمات اللجوء، وعوّضت ذلك بمقاربة فنية عميقة ركزت على قضية إنسانية مرتبطة بكرامة الفرد المهددة بالتسليع والتبضيع، مع إقحام لعالَم الفن التشكيلي المعاصر، حيث يحاول روّاده الجشعون أن يحوّلوا كيان الفرد إلى سلعة تُباع وتُشترى.

وفي هذا الصدد تقول بن هنية: «قصة الفيلم لم أُرِدها قصة نمطية تعالج قضية اللجوء بشكل كلاسيكي، بل أردتُها من خلال اقتحام اللاجئ السوري بوابة الفن المعاصر المليء بالبراغماتية والثراء الفاحش، لأكشف من خلاله تناقضات شتى».

وتشير بن هنية إلى أن قصة الفيلم مستوحاة من لوحة فنية شاهدتها في معرض للفن المعاصر بمتحف اللوفر الشهير في باريس للفنان البلجيكي ويم ديلفوي، وذلك حين فوجئت برؤية شاب جعل من ظهره جزءًا من العمل الفنّي للرسام.

جاء العنوان عبارة عن جملة توحي ذلك الكيان الإنساني الذي يبيع عضوًا من أعضائه البشرية وجزءًا من ممتلكاته الجسدية. وفعل البيع هنا يحيل إلى عملية اقتصادية تجارية تبتغي الربح والنفع، وتهدف إلى الحصول على مقابل (الشراء). وحينما نربط هذا الفعل (البيع) بالسلعة المقرونة وجوبًا به، نظرًا لأنه من ألفاظ العقود، فإنّنا سنحسّ بنوع من الارتباك والاختلال أمام هذا العنوان.

ماركة تجارية

فالسلعة هنا هي عبارة عن عضو بشري (الظَّهر)، وهذا يعني أن أطراف البشر تحوّلت إلى ماركة تجارية تُعرض وتشهر وتُباع وتُشترى، وبالتالي فإنّ كرامة الفرد هنا لا تساوي إلّا مقدارًا من المال. وهذا يفرض علينا طرح أسئلة جوهرية في هذا الصدد: كيف للإنسان أن يبيع جزءًا من جسده؟ وهل انتقل صدى القيم البراغماتية الرأسمالية إلى كرامة الفرد، حتى يصبح عبارة عن سلعة تقدّر بالمال؟ وإلى أيّ حد تعوّض المادة إحساس الفرد وشرفه وقيمته الإنسانية؟

يحكي الفيلم - الذي تشارك فيه الفنانة العالمية مونيكا بيلوتشي - قصة اللاجئ السوري سام، الذي أرغمته الحرب وويلاتها في بلده على الفرار إلى لبنان، حيث يتعرّف هناك على فتاة أحلامه عبير، لكنّ الضغوط العائلية التي تعرّضت لها الحبيبة حالت دون زواجه منها، في حين تتزوج هي بموظف في السفارة البلجيكية، وتسافر معه إلى أوربا.

بعد ذلك، يفكّر سام في طريقة للّحاق بمحبوبته إلى ديار المهجر، فيلتقي مصادفة - في معرض فنّي - فنانًا تشكيليًّا يعرض عليه خطة لمساعدته في مبتغاه بالهجرة إلى أوربا، حيث سيقترح عليه بيع ظهره وتحويله إلى لوحة فنية (عبارة عن وشم للفيزا) تُعرض على الجمهور، وتتنقل من مكان إلى آخر، لتكون بذلك بمنزلة التأشيرة التي ستوصله مجددًا إلى معشوقته عبير.

الإنسان سلعة

في أحد مشاهد الفيلم الأكثر رمزية، يخاطب الفنان التشكيلي اللاجئ السوري بالقول «سنحوّل هذا الإنسان الذي لا يحق له السفر إلى سلعة، لأننا في العالم الذي نعيش فيه، السلعة أكثر حريّة من الإنسان». ثم يضيف في مشهد آخر: «والآن فقط جعلت من سام سلعة، لوحة قماشية... لذلك هو يستطيع الآن السفر عبر العالم»، حيث حوّل هذا الفنان جسم البطل إلى معلمة فنية وسلعة يستغلها في معارضه، وبما أن السلعة غير ثابتة، تنتقل من مكان إلى مكان، فإنّ سام أمكنه الآن تحقيق حلمه بالهجرة والحركة والسفر.

ويضيف صاحب هذا المشروع الفني جملة بليغة في هذا الصدد: «تداول السلع أكثر من تداول البشر، لذلك ففي تحويله إلى نوع ما من البضائع، سيكون قادرًا الآن على أن يستعيد إنسانيته وحريته». وهي جملة تلفّظ بها هذا الرسام للدفاع عن عرضه الفني، ناسيًا أن الإنسانية والحرية والكرامة الحقيقية هي التي تُهدر في هذا السلوك المشين الذي يحوّل الفرد إلى سلعة، والجسد إلى بضاعة، والكيان إلى علامة تجارية. وكل هذا نظير المال والمنفعة المادية التي سيجنيها الفنان من وراء هذه العروض التشييئية التي تسلب إرادة البشر وتهدر كراماتهم وتُقصي مكانتهم.

وإذا كان الفنان (جيفري) قد اقترح على البطل سام تحويل ظهره إلى لوحة عرض توشم فيها صورة لتأشيرة تشينغن الأوربية، فإنّ هذا استدعى من المخرجة التركيز كثيرًا على ظهر اللاجئ السوري، بل إننا لن نبالغ إذا قلنا إن النسبة الكبيرة من اللقطات التي أطّرت هذه الشخصية وجّهت عدستها نحو هذا العضو من الجسد. كيف لا وهو محور الفيلم الأساسي؟ كيف لا وهو مدار الصفقة ومدرّ الدخل والربح؟ كيف لا وقد تحوّل هذا الجسد إلى سلعة تجني الأرباح والأموال في كل مكان؟

تلميح مسبق

يبدأ الفيلم في أول مشهد من مشاهده بإظهار ظهر البطل عاريًا وهو على سريره، وهذا الافتتاح تلميح مسبق لوظيفة الجسد في هذا الشريط، وإشهار أوّلي لقيمته الفنية/ التسويقية كماركة إبداعية/ تجارية تُعرض على الجمهور وتهدف إلى جمع أكبر عدد من المعجبين والذوّاقين والمغرمين بهذا الفن. إنها سياسة التسليع الفني التي تهدف إلى تشييء الإنسان وتحويله إلى بضاعة خاضعة للعرض والطلب، وبالتالي إهانة شرفه وعزّته ومكانته في الوجود.

والكاميرا كثيرًا ما رصدت البطل من الوراء مُبرزة ظهره ووشمه، وحتى اللقاء الذي كتب له مع حبيبته عبير - من جديد - في بروكسل صوّر من الخلف، وركزت العدسة فيه على عناقهما الجسدي المؤطر عكسيًا (من الخلف إلى الأمام)، تدليلًا على تضحية سام بجسده وظهره، وتحويل هذا الأخير إلى أيقونة فنية وسلعة تسلّط عليها أضواء المعارض وعيون الجماهير، من أجل حب حياته وملهمة أحلامه، الفتاة التي هجرته من لبنان مجبرةً تحت ثقل التقاليد العائلية، وضغط الأعراف الاجتماعية.

فعلاقته بحبيبته كانت متوترة ومضطربة، لأنّها كانت مقبلة على الزواج بفرد من عائلتها، يشتغل بسفارة سورية في بروكسل. وقد صورت بن هنية هذا الاضطراب بلقطة فنية مميزة، رصدت فيها البطلين وهما جنبًا إلى جنب في مقصورة القطار التي تتحرّك فوق السكّة باختلال وحركية واهتزاز في المشهد، شبيه باختلال علاقتهما المهددة من طرف العائلة والتقاليد.

فلاش باك

الفيلم، كذلك، يلمّح إلى الثورة السورية التي حوّلت البلد إلى فضاء للحروب والنزاعات، مكان للتسلط والدكتاتوريات، مجال للقهر ونزع الحريات، حيث تركز المخرجة التونسية في أحد المقاطع الفيلمية على تطلّع الشعب السوري إلى الحرية والأمن والسلام، وهذا ما بدا بارزًا في مشهد المقصورة، حيث ظهر البطل سام، ممسكًا بيد حبيبته، ويصرخ أمام الراكبين: «احنا فْزَمن الثورة وبدّنا حرية». هذه العبارة عرّضته للاعتقال في أحد سجون النظام السوري، وكانت سببًا في افتراقه عن معشوقته عبير، وذلك لاتساع حجم الرقابة في البلد، وانتشار أعين المخبرين في كل مكان وزمان. غير أنها ظلّت في مخيّلته وفكره وروحه ولو في غياهب السجن، وهذا ما التقطته عدسة الكاميرا، بالارتكان إلى تقنية الـ «فلاش باك»، حيث كان سام يتذكر أميرة أحلامه، والعتمة ممتدة في هذا الفضاء المغلق. ليهرب بعد ذلك من مخفر التحقيق، ويتسلّل خارج الوطن إلى لبنان، بمساعدة صديقة له، أخفته في سيارتها الخاصة وهي مجتازة للحدود.

اشتغل سام، حينما وصل إلى لبنان، في معمل للدواجن، حيث ركّزت الكاميرا على العمال وهم يعدّون الكتاكيت الصغيرة في آلة المعمل. وهذه لقطة بليغة وموحية ترمز إلى قيمة الإنسان في هذا الفيلم، الشبيهة بقيمة الدواجن وصغارها تحت رحمة الآلة وتأثير المادة وضغط الرأسمالية المتوحشة. هذه الأخيرة استغلت كل شيء في هذا الوجود، بما فيه كرامة الإنسان، فشيّأته إلى سلعة وبضاعة تجارية، خاضعة لإعجاب المستهلكين، ولميزان العرض والطلب في السوق الليبرالي الجشع.

إشارة ذكية

كما أن المشهد الذي يعرض الفيديوهات الهاتفية التي تعرّف بهؤلاء الفنانين المستغلين ومشاريعهم الفنية، رافقته لقطات قصيرة تؤطّر زحمة من الكتاكيت المعروضة والمتدافعة في قبو المعمل. وهي إشارة ذكية من بن هنية إلى مكانة الإنسان عند هذه العصابة الفنية، والتي أصبحت شبيهة بحال هذه الكتاكيت: مجرد منتوج يدرّ أرباحًا وأموالًا، وقيمته في منفعته لا في كرامته أو إنسانيته (تشييء الحيوان = تشييء الإنسان)، حيث سيوظف جيفري وأعوانه ظهر سام لعرض لوحاتهم الفنية أمام الجماهير. إنه استغلال حقير للخلق، وإهانة كبيرة للكينونة البشرية، واستعراض مُشين للجسد الإنساني، فظهرُ البطل لم يعد يفيد في شيء، سوى أنه علامة اقتصادية تعرض وتشهر وتُباع وتُشترى.

وفي معرض للتصوير أقامه أصحاب هذا المشروع الفني، كان همّهم الوحيد هو أخذ الصور من الخلف (ظهر البطل)، بينما رفضوا التقاط حتى صورة واحدة له من الأمام ليرسلها إلى أمه. وكل هذا يكشف لنا مدى القسوة النفسية التي يعيشها البطل، بسبب فقدانه عزّته ونخوته، وتحوّله إلى مجرد سلعة يُسْتَغَلُّ فيها، فقط، الجزء الذي يساهم في الربح المادي (ظهره الذي وشم برسم الفيزا)، حيث إنهم تجاهلوا مشاعره وحسّه الإنساني، وحوّلوه إلى مجرد بضاعة تُستعمل لأغراض سوقية، وليست فنية حتى.

وفي معرض ثانٍ، أقامه جيفري وبقية الفريق، وضع جسد سام في متحف فني، يأتي السياح لزيارته وتصوير وشم الفيزا شينغن على ظهره. ورفض القائم على المعرض أيّ محاولة لتدخُّل البطل في الكلام، وطلب منه، بدل ذلك، البقاء جامدًا متسمرًا فقط (مثل التماثيل) لالتقاط صوره، واستغلال جسده، وتجريده من إنسانيته. فأحسّ سام بالتحقير والإذلال، وبالمهانة والإهانة، وبالسفالة والنذالة، وبالخساسة والمذلة، ففقد، بذلك، اعتباره وأنفته وشهامته في هذا المجتمع الطبقي الذي لا يرحم أمثاله من المقموعين والمقهورين.

مجرد ماركة

في مشهد آخر، وبينما يكون سام نائمًا في غرفة الفندق، تؤطر العدسة لوحة فنية فوق سريره، مشكلة من جسد بشري مكشوف ومجرّد من ملابسه. إنها ترميز لحالة البطل الذي باع جسمه، وأصبح هو أيضًا عبارة عن تحفة فنية تستغل من طرف عصابة الفن الذين كان همّهم الوحيد هو الربح والمال، ولو على حساب نخوة الفرد وعزّته.

ثم يظهر جيفري، فجأة، في أحد معارضه الفنية وهو غاضب محتجّ على بعض الدمامل والبثور التي ظهرت على لوحته في ظهر سام، وهذا ما أثّر سلبًا على جمالية وشم الفيزا الذي تعرّض للتشويه والخدوش. فجاء صاحب المعرض الفني يحتج على مساعِدته التي لم تنتبه إلى هذا الخطأ الشنيع، بينما لم يكن يولي أيّ اهتمام بصحة البطل، ولم يُجب حتى على رسائله واستفساراته، معللًا ذلك بأنه مالكه وليس والده حتى يهتم بشؤونه الخاصة. فهو عنده مجرد ماركة فنية تقاس بما تخلّفه من أصداء وما تدرّه من أرباح، والأهم من ذلك أن تكون هذه الماركة سليمة على ما يُرام، لا تتأثر بأي ظرف من الظروف السلبية التي قد تطيح سمعتها وتعرّضها للإفساد والإتلاف والتبشيع. أمّا سلامة البدن، وصحة الإنسان، وهيبة الفرد فهي آخر ما يهتم به هؤلاء الرأسماليون الجشعون. وحتى الطبيب الذي جاء ليعالج هذه الدمامل في ظهر سام، لم يستقدمه جيفري بغاية علاج البطل والاهتمام بصحته وعافيته، بل كان همّه (جيفري) الوحيد من هذا الاستقدام هو إصلاح الوشم، وتزيين الرسم، وتنميق اللحم والدم حتى يبقى جميلا في أبهى حلّة، يجذب الناظرين ويجلب الزوّار والسائحين. إنها صورة توحي سلب الإنسانية ونفي الكينونة وتشييء الجسد.

عندما يكون السجن حرية

بعد ذلك، قام شخص مهتم بالفن (كريستيان والت) بشراء سام من أصحاب هذا المشروع الفني، ثم أصبح يُباع في مزاد علني حتى اشتراه شخص آخر بخمسة ملايين يورو. ففقد، بذلك، شرفه ومكانته، وتحوّل إلى سلعة ثمينة تُباع وتُشترى، وتحفة فنية تجلب الناظرين، وجسد منحوت يجذب المعجبين (مثل لوحات العرض). ولم يشعر هذا اللاجئ السوري بالسعادة إلّا بعد أن ثار على هؤلاء الذين جاؤوا لشرائه، مهددًا إياهم بتفجير إرهابي وهمي، فانتقل بذلك من وضعيته الأولى كشخص مسلوب الكرامة والهويّة والشرف إلى وضعيته الأصلية كإنسان عربي رسم بهيئة الإرهابي المتوحش في مخيلة الغربي، وهي الصورة النمطية التي رسّختها وسائل الإعلام. فتخلص سام، بذلك، من عبوديته وطاعته وصنميّته المسلّعة، وأصبح شخصًا له حرية وكينونة ومرتبة يخشاها الآخر الذي كان يتحكم به في السابق.

انقلبت المراتب، إذًا، وغمرت الفرحة محيّا سام، بالرغم من عقابه بالسجن على هذا التدخُّل المفاجئ، حيث أحسّ لأول مرة بالسعادة، بأنه إنسان له قيمة وإرادة وقرار. وفي السجن ستلتقط الكاميرا صورة لملامحه وهو يبتسم ويضحك، ويجيب رجال الشرطة والمحامي الذي جاء للدفاع عنه بما يلي: «أنا سعيد هنا، لا أريد محاميًا». بطبيعة الحال هو سعيد، وإن كان مقيدًا ومسجونًا ومكبّلًا، فقد تخلّص من القيد الكبير والأسْر الشديد، قيد العبودية والتسليع والتشييء. لهذا فالسجن بالنسبة له هو حرية وانعتاق، مقارنة بالأصفاد والأغلال التي كانت تكبّل روحه وإنسانيته وهيبته.

قسوة الاغتراب

أحس البطل بالبهجة والسرور بعد أن قرر القاضي ضرورة إخلائه لبلجيكا وعودته إلى وطنه، بحجة أن الفيزا قد انتهت مدة صلاحيتها، حيث تعمّد سام عدم تجديد تاريخها في السابق. وانتهاء مدة الفيزا يؤشّر لانتهاء فترة عبوديته في هذا البلد الغربي، عبودية أشد مرارة وقتامة من عبودية الوطن، فقدان للشرف والوقار والاحترام، وضعية تحقيرية واستغلالية جعلته يحسّ بالفرحة العارمة وهو يتلقى خبر الطرد، وإن كان عائدًا إلى وطن يعمّه الدمار والخراب. فالحروب عنده أوهن مرارة من شر الاستعباد والتسليع والاستغلال. لهذا حينما سألته حبيبته، وهما عائدان إلى وطنهما سورية: خايف؟ أجابها: لا، حتى وإن كان هذا الوطن مرتعًا للحروب والنزاعات، حتى وإن اتجها معًا (البطل وحبيبته) إلى مدينة الرقّة التي استولى عليها إرهابيو «داعش». فإرهاب الوطن أقل قسوة من إرهاب الاغتراب والعنصرية والعبودية الرأسمالية.

من جهة أخرى، يرصد الفيلم مجموعة من الاضطرابات والنزاعات والتطاحنات السياسية التي يروح ضحيتها المواطن السوري، هذه الصراعات خلّفت مجموعة من الحروب بين فصائل متعددة، هدفها الأساسي هو التفرّد بخيرات البلد، والسيطرة على ممتلكات الوطن.

فبينما كان سام يعاني ويلات العنصرية والرقّ في أوربا، كانت أمه وأسرته الصغيرة يتكبدون الخسائر والآلام في سورية، موطن الدمار والخراب. وهذا ما بدا واضحًا في اتصال بالفيديو بين سام وأمه، حيث أظهرت عدسة الكاميرا رِجْل الأم وهي مقطوعة مبتورة. وحينما سأل الابن المصدوم والدته عن سبب هذا الجرح الغائر، أجابته بأنه ناتج عن سقوط جدار على قدميها عقب عملية تفجير هناك. إنها صرخة السوريين الذين قاسوا كل أنواع العذاب والقهر في حروب وصراعات متنوعة المصادر والفصائل (النظام، داعش، القوى الخارجية... إلخ)، فخلّفت، بذلك، أضرارًا كبيرة في الأرواح والممتلكات، والمباني والمعدات، والموارد والثروات.

ارتباط رمزي

في مقطع آخر، نصادف شجارًا دار بين زوج عبير الذي كان يشتغل في السفارة السورية مع البطل سام، حيث قام هذا الزوج بتخريب لوحة فنية كانت تزيّن جنبات المعرض. وهذا السلوك التدميري له ارتباط رمزي بوظيفة النظام السوري القمعي الذي خرّب كل شيء في حياة اللاجئين السوريين: الثقافة، والحضارة، والإنسانية، والكرامة، والحب، والحرية... إلخ.

في الأحداث الأخيرة من الفيلم، جهّز صاحب المشروع الفني «جيفري» خطة ذكية للاحتفاظ بتحفة سام الفنية، رغم عودته إلى وطنه، حيث احتفظ بخلاياه، وزرعها في مختبر علمي حتى يحصل على الجلد نفسه والصورة نفسها. ثم أوهم الرأي العام بأن اللاجئ السوري أُعدمه «داعش»، وأزهقت روحه، وأصبح جلده مدار صراع بين الفنانين ورجال الاقتصاد وأصحاب المعارض إلى أن احتفظ به، في النهاية، داخل متحفه. والأدهى من ذلك بدأت العصابة الفنية التي كانت توظف البطل في عروضها الفنية، تبحث عن التأمين المالي الذي ستجنيه من جراء بيع جلده الثمين، بعد أن اصطنعت قصة موته. فلم يعد لهذا الإنسان قيمة في عالم الرأسمالية، بل صار مجرد سلعة متنقلة تتنافس حوله العديد من العصابات الفنية والاقتصادية، بهدف الربح المادي من جلده وجسده الذي يساوي الملايين. إنه عالم خبيث تندحر فيه الإنسانية، وتسود وسطه القيم المتوحشة: الاستغلال والطمع والمصالح والبرغماتية والقهر والشر والمادة والتبضيع والتشييء... إلخ.

ورغم ذلك يُختتم الفيلم بنهاية تنويرية، تنتهي الأحداث الدرامية باسترجاع البطل حريته المسلوبة، بعد أن أخبره مالكه جيفري بأنه حُر، وبعد أن أزال وشم الفيزا من ظهره بأشعة الليزر. ليصرّ بطلنا في الأخير على الدفاع عن مبدأ الحرية باستماتة وثبات واستمرار. فالتشبّث بالإرادة والطموح، والرغبة في الانعتاق والكرامة، والسعي نحو الشرف وتكسير القيود، والتضحية من أجل الحب والوفاء... إلخ، كل هذه الغايات هي بمنزلة الحرية الحقيقية والانعتاق الخالص عند البطل سام. فهذا الأخير كان يجاهد في سبيل تحقيق هذه الأهداف، منذ بداية الفيلم إلى نهايته، متحديًا بذلك كل مظاهر العبودية والاستغلال والقهر الرأسمالي التي تعرّض لها باسم الفن الحديث.

القوى الفاعلة

يمكن تقسيم القوى الفاعلة في هذا الفيلم السينمائي إلى النموذج العاملي التالي:

- الذات: سام.

- الموضوع: الوصول إلى الحبيبة في أوربا.

- المرسل: الحب - الحرب - الفقر - اللجوء السياسي.

- المرسل إليه: عبير وسام.

- العامل المساعد: ظهر البطل الذي تحوّل إلى لوحة فنية - وشم الفيزا في الجسد - الفنان التشكيلي جيفري الذي اقترح الصفقة على سام - بقية أفراد العصابة الفنية.

- العامل المعيق: الشرف - الكرامة - عزة النفس ورفض العبودية - عشق الحرية والإرادة - الجمعيات الحقوقية العربية التي حاربت هذا الاستغلال الإنساني - الانتماء إلى بلد عربي معرّض للدمار والخراب، ومتهم أفراده بالقتل والإرهاب... إلخ.

إذا انتقلنا إلى المستوى الفني لهذا الشريط السينمائي، نصادف حضورًا بارزًا للقطات المقرّبة والمكبرة. اللقطات المقربة تركز كثيرًا على جسد البطل وظهره بالخصوص، لكونه تحوّل إلى ماركة للعرض التشكيلي، ولوحة للإشهار الفني.

وترصد اللقطات المكبرة، كذلك، تفاعل الشخصية الرئيسية (سام) مع بقية الشخصيات في الفيلم، من خلال إحاطتها بحركات الجسد، وأفعال البطل وسلوكياته وتصرفاته وطريقة تواصله مع بقية الشخصيات.

أما اللقطات المكبرة فتركّز كثيرًا على وجوه الممثلين وملامحهم وإيماءاتهم وطرق تعبيرهم، خاصة البطل وحبيبته، حيث صورت أحاسيسهما ومدى حبهما واشتياقهما لبعضهما البعض في ظل البُعد المكاني والفراق العاطفي والانفصال الوجداني، وتأثير ذلك على علاقتهما المختلة والمضطربة بسبب هذا الانقطاع.

نغمات أوبرالية

فيما يخص الموسيقى التصويرية للفيلم، اعتمدت المخرجة التونسية بن هنية على نغمات أوبرالية نستمع إليها أثناء تركيز العدسة على استغلال ظهر البطل في العرض الفني، إنّها لحظة يمتزج فيها الفن بالحلم (حلم الهجرة) بالاستغلال (الرأسمالي)، لحظة تنهار فيها الكرامة وتطغى فيها البرغماتية بخصائصها النفعية التي أشاعت قيمًا جديدة في عالم اليوم: قيم السوق والتسليع والتشييء، قيم حولت الفن، أرقى مظاهر الإبداع الإنساني، إلى مجال عكِر متكدّر، يسعى إلى خدمة هذه الأغراض الرأسمالية الدنيئة التي تحطّ من مقام الفرد وتحوّله إلى مجرد أداة للربح والتجارة والمنفعة.

على مستوى الإنارة الفيلمية، جاءت الإضاءة ناعمة وقاتمة في معتقل سورية مع بداية الفيلم، حيث الظلم والقهر وسلب الحرية، حيث الوضعية المزرية للشعب السوري الذي يعاني ويلات القمع والاستبداد والظلم، حيث الحالة المتأزمة للبطل سام الذي اعتقل لمجرّد البوح والتعبير عن الرأي. كما نصادف هذه العتمة بالضياء أيضًا في المشاهد التي دارت في لبنان، البلد الذي لجأ إليه اللاجئ السوري، حيث الشوق والفقدان والحلم بالهجرة، حيث الحرمان والفقر والبطالة، حيث المعاناة في الحب والعشق والغرام عقب فراق الحبيبة واغترابها. أما الضوء القوي والشعاع الحاد، فلا نلاحظه في الفيلم إلّا بعد نجاح البطل في الوصول إلى أوربا، حيث تَحَقُّق الحلم والقرب من الحبيبة، حيث الأمل في المستقبل والرغبة في العمل، حيث نداء القلب وصوت الروح الذي دفع به لخوض هذه المغامرة الصعبة، المجهولة العواقب.

أداء بارع

نقطة قوة أخرى نجدها واضحة في فيلم بن هنية، تتمثل في الأداء التشخيصي البارع للممثل السوري يحيى بن محياني الذي أدى دور سام، خاصة في مشاهد حديثه مع حبيبته عبير، حيث تظهر عليه ملامح التردد والتلعثم والتوتر والارتباك في الكلام. ثم لا ننسى كذلك الدور البارز للممثلة الإيطالية الشهيرة مونيكا بيلوتشي، التي زادت الفيلم تميزًا وتفوقًا بفضل دورها البارع الذي تتقطر منه ملامح الشر والجشع والاستغلال، لكونها مثّلت الفئة التي وظّفت جسد سام كمادة تجارية لتحقيق مصالحها وأطماعها الاقتصادية، معتمدة في ذلك على الفن كوسيط ووسيلة في سبيل هذه الغاية.

هكذا نصل في الختام إلى التأكيد على القيمة المميزة لهذا العمل السينمائي، والتي جعلته يعيد السينما العربية إلى مضمار المنافسة العالمية من بوابة جائزة الأوسكار لهذه السنة. ورغم عدم توفّقه في الحصول عليها، فإنه نافس بشراسة هذه السنة، وفاز بعديد الجوائز السينمائية الأخرى (مهرجان البندقية السينمائي عن أحسن ممثل، ومهرجان استوكهولم الدولي عن أحسن سيناريو)، أضف إلى ذلك أنه تلقى تقييمات إيجابية من طرف كبار النقاد السينمائيين العالميين، في سنة سينمائية تأثرت كثيرًا بمخلفات الوباء العالمي.

وعمومًا، فقد تفوقت المخرجة بن هنية في تصوير الجشع الرأسمالي العالمي الذي تسلل إلى الميدان الفني، محولًا إياه إلى مجال تجاري للعرض والطلب، والتسويق والتشهير، والبيع والشراء، والتبضيع والتسليع، والتشييء والاستعراض. وغاية المخرجة، من خلال هذا الرصد السينمائي، هي إثبات فكرة الهجوم النيوليبرالي المتوحش الذي مسّ أسمى القيم الفنية والإبداعية في عالم اليوم، ولم يعد يقتصر على القيم الاقتصادية والمادية. ففي عصر العولمة تحولت كل مظاهر الحياة الإنسانية إلى تسليع وعرض وتشهير، ففقدت بذلك آثارها السامية وصفاتها النبيلة، وافتقدت مصادرها الروحية وطبيعتها الحميمية ومبادئها الخلقية ■