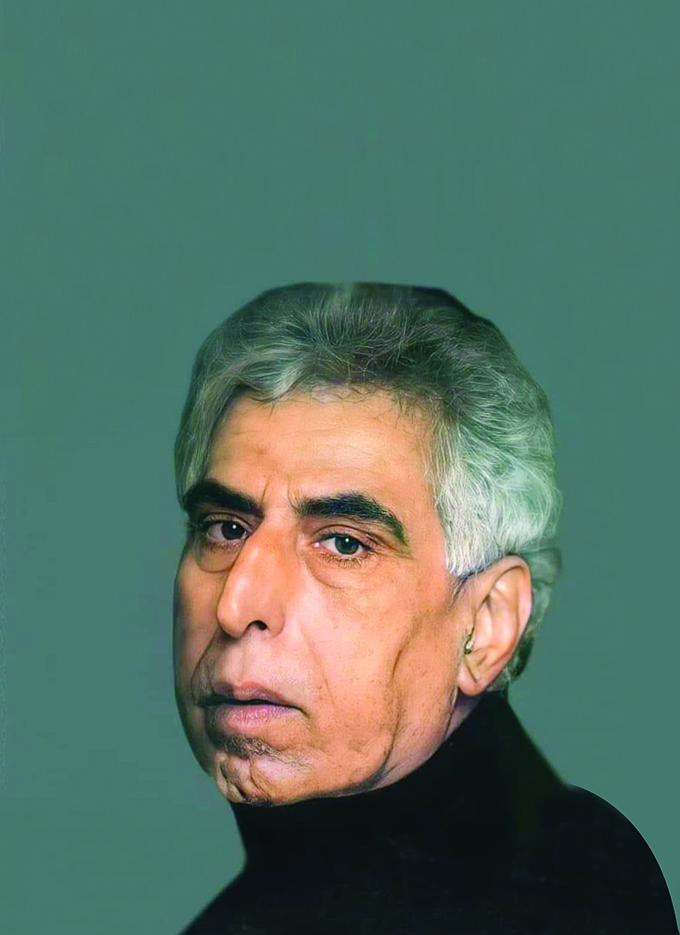

سعدي يوسف سندباد القرن العشرين

في قرية حمدان قضاء أبي الخصيب بالبصرة، ولد سعدي يوسف في العراق سنة 1934، وتوفي بلندن في 13/6/2021. تخرّج في دار المعلمين العالية في بغداد سنة 1954، وعمل بالتدريس ثمّ مستشارًا إعلاميًا ومستشارًا ثقافيًا، كما تولّى رئاسة تحرير مجلة المدى الدمشقية.

بين تنقُّل وارتحال وسَفَرٍ دائم، عاش الشاعر ملتمسًا خيط الاغتراب في شعره، فمعظم قصائده نظمها بعيدًا عن وطنه، متنقلًا بين العواصم العربية والبلدان الأوربية، مما أتاح له النظر إلى تجربته الشعرية من بعيد. وإذا هو كسائر شعراء العراق الكبار يموت في الغربة.

لسعدي أكثر من 43 مجموعة شعرية وعدد من الترجمات الشعرية والروائية. كما أن شعره ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، ونال عددًا من الجوائز.

كان الشاعر الراحل غزير الإنتاج، تأثّر به عدد من الشعراء، كما كان شيوعيًا وثائرًا متمرّدًا تعرّض للسجن بسبب مواقفه السياسية. وبعد أن انتهت الشيوعية استمرّ شيوعيًا على مزاجه، وآخر مجموعة شعرية له اسمها «الشيوعي الأخير يدخل الجنّة».

وهو يؤرخ قصائده، وأحيانًا يذكر الساعة التي نظمها فيها والمكان الذي نُظمت فيه مثل: بغداد والبصرة والعمارة وأبو الخصيب في العراق، والجزائر، أو الجزائر العاصمة، وسيدي بلعباس أو باتنة (وهي مدينة في شرقي الجزائر)، أو القاهرة، وبيروت، ودمشق واللاذقية في سورية، أو الكويت، واليمن وعدن وسيون، وتونس، أو وهران أو مليلة (في المنطقة الإسبانية بالمغرب)، أو غرناطة، أو صوفيا، ونيقوسيا، وبرلين وموسكو ولندن، وحتى أديس أبابا في الحبشة.

امتدّت سنوات الغربة في حياته من سنة 1964 إلى يوم وفاته في لندن، وإن يكن الشاعر قد اغترب عن وطنه فهو قد حمله في غربته يناجيه من بعيد ويتغنّى به ويقول:

يا بلادي التي لستُ فيها

يا بلادي البعيدةْ

حيث تبكي السماءْ

حيث تبكي النساءْ

حيث لا يقرأ الناس إلّا جريدةْ

يا بلادي التي لستُ فيها

يا بلادي الوحيدةْ

أيها الرملُ والنخلُ والجدولُ

أيها الجرحُ والسنبلُ

يا عذابَ الليالي المديدةْ

يا بلادي التي لستُ فيها

يا بلادي الطريدةْ

ليس لي منكِ إلّا شراعَ المسافرْ

رايةٌ مزّقتها الخناجرْ

والنجومُ الشريدةْ

ويقول في قصيدة «وطني»:

وَطَنِي! إذَا مَا الْلّيْلُ أظْلَمَ، وَادْلَهمَّ الْأفْقُ يَوْمَا

فَالشّعْبُ يَعْرِفُ كَيْفَ يُزْهِرُ فِي الْلّيَالِي السُّودِ نَجْمَا

شَعْبِي... لَكَ الْآفَاقُ وَاسِعَةٌ، لَكَ الْاصْرَارُ شَهْمَا

رَايَاتُنَا خَفَقَتْ... فَأيَّةُ خَفْقَةٍ أسْنَى وَأسْمَى!

***

وَطَنِي! خَضبْنَا الأرْضَ بِاسْمِكَ حِينَ نَادَتْنَا الْسَمَاءُ

فَعَلَى جِبَاهِ الثّائِرينَ نُجُومُ صَوْتِكَ وَالْفِدَاءُ

إنّا سَنَبْقَى وَالْلِوَاءُ الْطَلْقُ يَقْدُمُهُ الْلِوَاءُ

فَلْتَزْدَهِرْ أبَدًا نُجُومُكَ... أيُّهَا الْأرْضُ - الْسَمَاءُ!

(بغداد - 14/8/1960)

ملامح قصيدة

القصيدة عند سعدي يوسف بسيطة وصعبة في آنٍ واحد، وتمتاز بقدرتها على طرح أغلب المشاكل التي يعانيها الإنسان المعاصر. شعره يعمّق الإحساس بالحياة اليومية، كما يعمّق الحسّ الدرامي بمأساة الوجود الإنساني. والصورة الشعرية في شعره تعتمد الشمولية والتعمّق. وفيه تطوّر لموسيقى القصيدة، بحيث تنسجم مع بنائها اللغوي. وهي تبتعد عن الغنائية إلى لون من الإيقاع الداخلي التركيبي، المتجاوب مع تجاربه الجديدة.

يقول عنه الشاعر المصري أحمد عبدالمعطي حجازي: «سعدي يوسف صوت فريد جامع فيه خلاصة فنّ مَن سبقوه، وهو مع ذلك طليعة لمن أتوا بعده. لغة صافية مختارة، وشجن مسمّى إذا لفحك شممت ريح سعدي. وهو مع ذلك ليس من أصحاب التجارب الباطنية، بل إن على كتفيه من غبار المعركة وأحزانها أكثر مما على فرسانها المعدودين. لعلّه يحبّ الشعر أكثر من نفسه، ويحبّ الناس أكثر من الشعر. فهو يمنح نفسه لفنّه ويقدّم نفسه للناس بالإشارة. وكم أحبّ هذا التواضع الآسر، كأنما في سعدي روح الوطن الخلاّق التي لا يكترث بها أحد».

نجد في شعره انعكاسًا لتحولات حياة الإنسان المعاصر، ذلك الإنسان الذي يعيش في غربة مع هذا الكون، فتزهر أشجار الحزن تحت وطأة الغربة، ويتمزّق الوجدان العربي تحت ثقل الانكسارات السياسية والاجتماعية قبل حزيران (يونيو) 1967 وبعده. لقد أصبح الموت حقيقة، والتيه حقيقة، وسيادة المتوحّشين على العالم حقيقة... حقيقة أكثر أسطورية من الأسطورة، فيقول في قصيدته «مرْثيّة»، في ذكرى بدر شاكر السيّاب:

يا عالمَ المتوحّشين ذوي البنادق

حيثُ الحديثُ عن الوردِ سُدًى، وحيثُ النسلُ يُزرَعُ في الحدائقْ

ونساؤه يُجْهَضْنَ في المستشفيات، وخلفَ أستارِ الفنادقْ

يا عالمًا يَهَبُ الحياةَ لموتهِ

يَهَبُ المماتَ لصوتِهِ

يا عالمَ المتوحّشين ذوي الخزائنْ

والجامعاتِ، وجدولِ الإحصاءِ، والفرموثِ، والحرفِ المداهنْ

حيثُ الدواءُ، دمٌ، يُباعُ ويُشترى، حيثُ المداخنْ

تتنفّسُ الآلاتُ فيها

ويحشرجُ الإنسانُ فيها

يا عالمَ المتوحّشين ذوي الحوافرْ

الصِلّ، واللوطيّ والـ... واللّصّ، والقرد المقامرْ

حيثُ الحضارةُ أُوقفتْ سنتينِ حتى ماتَ شاعرْ

فالموت يحيط بكلّ شيء، الخيبة والخراب والتفاهة تعمُّ العالم، وقد فتحت الانهيارات والهزائم والتمزّقات التي تعمّ العالم العربي - وخاصة العراق بلد الشاعر - عيني الشاعر على تيارات في واقع الحياة، وواقع الأدب والفن في العالم، حيث يسَّرَ له كل ذلك فُرص الرؤية المتأمّلة الشاملة، كما أتاح له قدرة الحركة والتعاطف، بل التأثر بالحركات الثورية: السياسية والفنية والأدبية التي فجّرها هذا العصر البربري الجديد.

إن اتساع مجال الرؤية قاد إلى اتساع قدرة الخلق واتساع الوعي وتعمّقه. وهذا كله قاد بالنتيجة إلى ازدياد التطلّع نحو تجارب جديدة أكثر عمقًا وأكثر حرية في الفن.

والشاعر يعبّر عن الضيق الذي يُحسّ به وعن الأزمة الوجودية التي يتخبّط فيها، فيقول في قصيدة عنوانها «كلمات شبه خاصة»:

أريدُ أن أخبرَكَ الليلةْ

بأنني في قبضةِ الذكرى:

سجينٌ دونما سجّانْ

وحين يبدو التلُّ كالغيمِ، ويدنو الغيمُ كالتلّ

وترتعي في العشبِ المبتلِّ والداليةِ الألوانُ والقطعانْ

أغنيةً للسروِ والنخلِ

أغورُ في الذكرى، فتمتدُّ على جبهتيَ القضبانْ

كم أحسدُ الليلةَ من أوقف للبستانْ

شبابَهُ، مِنْجَلَهُ، رايتَهُ الأولى

كم أحسدُ الليلةَ مَنْ دَسَّ كتابًا واحدًا في راحَتي إنسانْ

***

إلى بلند

"نولدُ في الغربةِ أم نموتُ؟

أتعرفُ الأشجارُ والبيوتُ؟

وجوهَنا؟ وأننا... نولدُ كلَّ ساعةْ

نموت كلَّ ساعةْ

وحولنا تولد أو تموتُ...

الناسُ والأشجارُ والبيوتُ؟"

(الجزائر - 1966)

قالوا عنه

يقول طراد الكبيسي عن سعدي:

«إن القصيدة عنده موقف إنساني ثوري شامل من الأشياء والعالم والإنسان. وعالم من الأشياء والناس تتحرّك فيه بحريّة خلاّقة، وبكل المتناقضات التي يطفح بها عالمنا المعاصر: الثورة والاغتيال، السجين والسجّان، الشجر والحجر، وبكلّ التحولات الجارية في عالَم الفكر والواقع: فعندما يتحوّل ثوب الحبيبة إلى رصاص، والممر إلى قاتل، والواقع إلى كابوس، والكابوس إلى واقع، والبنادق إلى بيادق... عندما تتمّ كل هذه التحوّلات، وتصبح حقيقة واقعة... كيف لا تهتزّ القيم وتتساقط المعايير كأوراق صفراء زائفة»؟!

إلى أن يقول: «إن هذا الشاعر يرى! يقول شعرًا ليس (باطنيًا!) ولكنه شعر حديث، يعكس بحساسية عالية أزمات العصر، والإنسان المعاصر مع محاولة التأثير فيهما: الإنسان والعصر بطرق متعددة، منها إبراز التناقض الحاد بين الواقع والحلم، بين المألوف واللامألوف. ويخلق أسطورته الحديثة، جدلية الواقع، هذه الأسطورة التي قد تبدو غير جميلة. ذلك أن العصر كما يبدو في حقيقته، غير جميل، ولكنها مضيئة، ومنسجمة مع اللاانسجام الذي يسود العلاقات اللاإنسانية، وطبيعة الصراع الحادّ الذي تخوضه البشرية اليوم ضدّ كل قوى القهر والاستلاب».

إلى أن يقول: «والتناقض هو الآخر ميزة مهمة في شعر سعدي. إنها الدليل الصادق إلى الحقيقة، هذا التناقض لا يبرز في الحسّ الدرامي للحياة، كرؤية اليومي في اللايومي، والمألوف في اللامألوف، واللون في اللالون، والحياة في الموت، أو العكس... بل يبرز أيضًا في التشكيل الموسيقي. ولا أقصد هنا المزاوجة بين الإيقاع الكلاسيكي والإيقاع الحديث للشعر، وإنما أقصد الموازنة بين العنف والطراوة، بين العذوبة والخشونة، حسبما تُملي التجربة ذلك بالدرجة الأولى، والموازنة بين (الإلهام) والتقنية».

يقول عن الجواهري:

حين رأى الجواهريّ، الجنّ بين الصخرْ -

تقفزُ،

أو تندسّ تحت الرّملْ

أقامَ من ضفدعه المبتلّ والمختلْ

دارتَه المثلى،

وبيتَ العقلْ

يستمدّ سعدي يوسف قوة تأثيره من غنى إيقاعاته وتوظيفه عناصر المشهد اليومي والذكرى وغموض التفاصيل لإنجاز نَصّ شعري يستخدم السرد وتشكيلاته بكثافة بارزة.

وهو يوفق في شعره إلى وصف المشاهد اليومية المستخدمة للكشف عن معنى الحياة والوجود، والكشف عن تظاهرات العيش من خلال استخدام أسلوب المفارقة، وتوليد المعنى ونقيضه، في لعبة متصلة من إلقاء الضوء الكاشف على أشياء الحياة اليومية وتفاصيلها الدقيقة التي لا يأبه بها الإنسان العادي.

ونلاحظ في شعره كيف يتطوّر هذا الشعر باتجاه التخفّف من بلاغة القصيدة العربية الحديثة، واعتمادها المتزايد على مراكمة الصور، وعلى الاستعارة بوصفها المحدِّد الفعلي، وربما الوحيد، لشعرية النص، ليلجأ في العديد من قصائده إلى كتابة شعرية عارية إلى حدّ بعيد من هذه الوسائل البلاغية، ويكتفي بشعرية المفارقة وتوتر المشهد، مستفيدًا في شعره من تقنيات السرد وبلاغته، ومتأثرًا في الوقت نفسه بما نقله إلى العربية من شعر الشاعر الأمريكي والت ويتمان (1819 - 1892) وسواه من الشعراء العالميّين، أمثال الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس.

يقول عنه الشاعر شوقي بزيع:

«يمثّل الشاعر العراقي سعدي يوسف تجربة متميزة وشديدة الخصوصية في حركة الحداثة الشعرية العربية، سواء من حيث اجتراحه لقصيدة خافتة الإيقاع وقائمة على رصد الحالات والمشاهد والتفاصيل المكانية والنفسية، أو من حيث نتاجه الشعري الذي لم تخف وتيرته مع الزمن.

على أن من الإنصاف أيضًا أن نردّ الأمر إلى شيء آخر يتعلق ببصمة سعدي الشخصية وبقدرته على امتلاك لغته وأسلوبه الخاصين، واللذين باتا يَسِمان تجربته المديدة منذ أكثر من نصف قرن. كما أن سعدي من أكثر الشعراء ترحالًا وقلقًا وتنقلًا بين العواصم والمنافي، الأمر الذي يجعل من شعره مدونة حقيقية للأماكن والأسفار والمتاهات الخارجية والداخلية».

وخلاصة القول أن لغة سعدي بسيطة، شديدة الإيحاء، يسكنها الوجع الإنسان حتى الأقاصي، إلّا أنها لا تنوء تحت تداعيات لفظية عاطفية، ولا يثقلها انثيال رومانسي.

وهو قادر على تقصّي عزلة الإنسان ووَحْشَته، والقصيدة لديه تحتال على موضوعها غالبًا بتقنية السرد. إن ثمة حدثًا أو واقعة تسري في مفاصل النصّ، ومن خلال السرد وانتقالاته البارعة يستطيع الشاعر معالجة موضوعه الشعري.

ويبقى الشاعر العراقي سعدي يوسف سندباد القرن العشرين، وأحد الشعراء المثيرين للجدل الذي استراح من تعب الحياة، فالراحة الكبرى لمن تعب.

فقد كان قدَره كقَدَر شعراء العراق البارزين؛ بدر شاكر السيّاب ومحمد مهدي الجواهريّ وعبدالوهاب البيّاتي وبلند الحيدري ونازك الملائكة... أن يموت خارج أرض الوطن ■