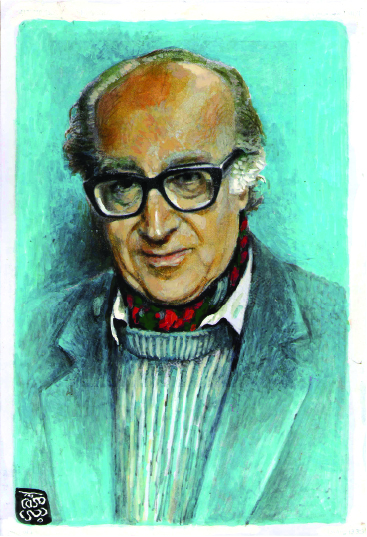

جبرا إبراهيم جبرا.. الفنان والفن والمدينة

إذا كان جبرا أراد لعمله الشعري الأول «تموز في المدينة» (1959) أن يُعين أبعاد الحداثة الشعرية كما وعاها بمدلولاتها الإبداعية، وأرادها متحققة من خلال هذا الرمز الدال «تموز»، كما أخذه في بعده ومعناه عن حضارة وادي الرافدين وثقافتها التي قرنت الشعر بالحكمة، والفن بتجليات الوجود الإنساني، فإنه سيعطي هذه الحداثة بُعداً مفهومياً غير ذلك الذي تحقق لها في ثقافات أخرى. فـ «تموز» وهو يعود إلى الحياة مجدداً، وبروح متجددة، لا ينقطع عن جذوره التي تمثل جبرا نفسه فيها موقفاً حداثياً / تجديدياً لم ينفصل عن تلك الجذور (التي ندعوها، هنا، التراث).. وقد أكد هذا لا من خلال عمله الشعري وحده، وإنما في نظرته النقدية في أعمال فنان مثل جواد سليم، على وجه التخصيص.

فهو يُعين الحداثة في أنها هذه الطاقة الحيوية المتفجرة، فكراً ورؤية، وبالغوص في أعماق اللاشعور الجمعي (الذي اجتمع له البعد النظري من خلال «كارل يونغ» وأطروحاته في هذا الشأن)، موظفاً لهذا كله: موهبته الفردية، وثقافته التي تشكلت وفقاً لتقاليد وجد فيها ما يتوافق و«مشروعه التجديدي» الذي من خلاله دخل مرحلة التأثير في عصره: لا التأثير المهيمن بما شاع عن الحداثة من أفكار، أو ترسمت من رؤى، وإنما بما يمكن أن نُطلق عليه، من دون تحفُّظ، «الحداثة العربية» التي تتوضح سماتها وتبين معالمها عنده من خلال مرجعين: إبداعه الشخصي، وفكره النقدي (الذي هو الوجه الآخر لإبداعه)، مسهماً، من خلال هذا الطريق التي اتخذ، في تشكيل وعي الحداثة في عصره.

وعلى هذا، فإن لحياة جبرا الثقافية، الأدبية والفنية الإبداعية، بعدين للحداثة: فهناك الحداثة تجليات حضور إبداعي، وهناك الحداثة المنبثقة من / والمرتبطة بتقاليد الفكر والتفكير بمعطيات تكوينها الحديث، بما في ذلك النظر إلى التراث من أفق التجديد (وهو ما تمثل، أكثر ما تمثل، في رؤيته النقدية). ولعل هذا هو ما جعل للحداثة عنده تقاليدها، إذا جاز التعبير.

ويأتي كتابه النقدي الثاني «الرحلة الثامنة» (1967) حاملاً الدلالة ذاتها، متخذا من الرحلة والسفر سبيل بحث في مجهول يكتشفه، ويكشف عنه. فالرحلة، واقعاً ورمزاً، حركة وتغيرا، كما هي بحث عما يمكن أن يُغني الذات من المرئي والمجهول المرتحل إليه. والسندباد، هنا، رمز لهذا كله في بُعده المعرفي، فضلاً عن بُعده الشعري.

الحداثة ومرتكزاتها في فكره النقدي

لعل أهم ما قامت عليه الحداثة عند جبرا، وتبلورت من خلاله في عمله الإبداعي والنقدي، هو كونها، وبحسب تمثله لها: وعي التغير في عالم متحول.. وليس بما أخذها به سواه من أنها صراع بين رؤيا جديدة ورؤية قديمة وإن كانت، في جوهرها: بناءً لهذه الرؤية / الرؤيا الجديدة على أسس مغايرة تماماً لما كان سائداً في حينه. فهو بدلاً من أن يأخذ بفكرة الصراع (التي تبناها الفكر اليساري، والذي كان على الضد من أطروحاته)، أخذ بفكرة الوعي الجديد، وعمل على بلورة هذا الوعي في صورتيه الفكرية والإبداعية.. فنظر إلى التجديد من خلال ارتباطه، فكرة عملية / إجرائية، بالتغيرات الجذرية التي ينبغي أن تحصل في واقع الثقافة العربية اليوم، وفي تكوين نظرتنا الثقافية إلى العالم. ولعل القول، من قبله، بجذرية التغيير هو الصيغة الفعلية / الإجرائية للحداثة في تمثيلاتها الإبداعية.

وكما لم يستخدم جبرا مصطلح «الصراع» في تمثل واقع الحداثة، لم يستخدم مصطلح «الثورة» في تعيين أبعادها الإجرائية. ربما كان هذا بفعل سببين: الأول، أنه لم يكن يُحبذ نقل ما يشيع في واقع السياسة والفكر السياسي إلى الأدب, والثاني هو ما حمله التجديد عنده من معنى: فـ «كي تكون مجدداً ينبغي أن تكون محمولاً على لجج من معانيك». فقد ربط تجديد المجدد بمعانيه الجديدة، وليس في ما يتخذ من أساليب التجديد فحسب، مؤكداً على فاعلية المعنى في عملية الخلق الأدبي، والفني، تحقيقاً لعملية التحول الجذري في الأدب والفن، وفي الثقافة بعامة، على ألا يجتث هذا «التحول» الجذور فيلغيها. وقد استخدم مصطلح «الجديد» الذي يرتبط عنده بما يؤكد رؤيته العالم، والتي هي رؤية بقدر ما تبنيها ثقافة المبدع، ينبغي أن يكون لها ما يوازيها من تحولات في الواقع.

ومع أن نظرة جبرا هذه نتاج الثقافة الأوربية الحديثة التي عرفها في أصولها، واستقاها من تلك الأصول فانبنى جانب كبير، ومهم، من تكوينه الثقافي عليها, فإنه لم يعتمد «النقل» عنها في بناء رؤيته النقدية ورؤياه الإبداعية هذه، كما سيفعل عدد من مجايليه ممن أتيحت لهم الفرصة ذاتها، وإنما «تمثل» معطيات تلك الثقافة عن وعي بما ينبغي أن تقوم عليه ثقافته العربية الجديدة، آخذاً التجديد كونه نقيضاً للتقليد في بُعديه: تقليد الذات من خلال التماهي مع تراثها، وتقليد الآخر - الغربي من طريق النقل عنه، لا من طريق اتخاذ هذا «الآخر» مصدراً من مصادر الثقافة التي تبني الذات الجديدة حضورها على أسسها الفنية والموضوعية. لذلك نجده يدعو المبدع العربي، شاعراً وفناناً، إلى أن يُبدع حداثته، لا أن يشدها إلى «أصول مقابلة».

من هنا نبع حماسه الكبير لحداثة فنان مثل جواد سليم في الفن التشكيلي، وشعر شاعر مثل بدر شاكر السياب, إذ نظر إلى أهمية جواد فناناً، وقال إننا لكي ندرك هذه الأهمية «ضمن إطار زمني» فإن علينا أن نراه في مدى انطلاقته وتوثبه وهو الذي واكب «التطور السياسي والقومي في العراق والأقطار العربية». (الرحلة الثامنة: 187).. ما جعله يرى قيمة أعمال هذا الفنان «الفنية متعددة الأوجه، فهي، أولاً، قيمة مطلقة تشير إلى ذهن فذ وخيال فذ، وهي، ثانياً، قيمة تتصل بتراث الفن العربي القديم والفن العراقي الأقدم، وهي، ثالثاً، قيمة تتصل بالبحث النفسي الدائب في أمة تستفيق فجأة فتريد أن تحقق ذاتها، وتوطد قدمها في عالم اليوم»، وهو الفنان الذي آلى على نفسه أن يبدأ، وكانت البداية العام 1943، «مفتوح العينين ومفتوح الفؤاد». فالفنان الذي عاش الحرب العالمية الثانية، وواجه تداعياتها السلبية، كان يتطلع إلى انتهائها الذي رأى أنه «سيفتح باباً أوسع لاشتراك الفنان في دنيا جديدة، مفرحة وصالحة»، كما جاء في يومياته. ورأى في (نصب الحرية)، العمل الخالد لهذا الفنان، «تجسيداً باقياً لنوازع أمة بكاملها». (الرحلة الثامنة: 189،188).

كما نظر في السياب شاعراً من خلال ما أحدث من تغيير جوهري في بناء الرؤيا الجديدة، وما أضافه من امتداد صاعد «للخط البياني الشعري، ووصله بطاقة عنيفة فاعلة، وذلك حين أدخل في قول الشعر أساليب وأنماطاً ووسائل لم تكن في الحسبان، واقتحم نواحي من النفس البشرية لم يمسها الشعراء السابقون إلا من بعيد» (النار والجوهر: 49).

وإذا كان السياب، وهذا ما يأخذه عليه جبرا، قد «استعمل الرمز والأسطورة على نحو من البدائية»، فإنه سيرى، من بعد، «أنه كان لا محيد له عنها، فقد كانت المعاني التي تشغله، تثيره وتمتعه وتُسهده، هي تلك التي تفيض فيضاً جارفاً في ظروف تحتم إيصالها إلى أكبر عدد من الناس في أقصر وقت ممكن، لأنها مباشرة، وأولية، ومهمة في آن واحد». (النار والجوهر: 51) وهذا هو ما جعل مطالبه النقدية تبدو مطالب متشددة، فهو يريد للأدب والفن، من بين ما يريد لكتابنا وفنانينا أن يحققوه، في ما دعاه «الفن الأصعب»، فهو يريد لهم / ومنهم «أن يزامنوا شخصياتهم، ويقارعوها، ويجادلوها»، فضلاً عن تصويرهم «التفاعل الفكري القائم بين الكاتب ومجتمعه»، (الرحلة الثامنة: 85، 86).

مثل هذا المنظور النقدي هو ما جعل مفهومه عن الحداثة مفهوماً قائماً على رؤية واضحة، ومحددات إبداعية تمتلك خصوصيتها. فالحداثة عنده «هي أن تجد الطريق لكي ما تكون مساهماً فاعلاً في حضارة هذا القرن. لذلك فأنت مطالب بالتمرد، ومطالب بأن يكون في تمردك ما يستمد بعض حيويته من جذورك، وتضيف إليه من أصالتك المتجهة نحو زمانك، فتُصبح جزءاً فاعلاً في عصرك، جزءاً غير منقطع عن ماضيك، ولكنه جزء لا يكرر ماضيك، ويحفزه (على) التحرر حتى من حاضرك».

وعلى هذا فهو لا يساير الحداثة بمفهومها الذي سادت فيه في أوربا، فيقول «بالانقطاع المطلق»، بل نجده يؤكد إيمانه بأن «للتراث قوة هائلة في حياتنا، ويجب أن تبقى له هذه القوة المغذية للنفس»، مع ملاحظة أن نأخذ «من التراث ما هو حي»، ففي «التراث قوة نستمدها، ولكن يجب أن نضيف إليها قوة جديدة، بحيث تكون الحداثة انطلاقاً سهمياً، لا دوراناً انكفائياً»، ويجد هذا واضحاً في عمل جواد سليم (في النحت بوجه خاص)، وفي شعر السياب، متمثلاً في ما يشدد عليه من أن العودة، مجرد العودة، «إلى التراث لا تجدد شيئاً، لكن بالانطلاق منه، وبالإضافة إليه نجدد قوته». (ينابيع الرؤيا: 141،142)

المدينة والحلم

تتعزز هذه النظرة في ما كتبه جبرا عن «المدينة العربية الجديدة» التي تمثلها من خلال كونها «النفس العربية الجديدة»، مؤكداً شعوره بأنه «جزء من هذه المدينة» التي يقول إنه عرفها «من أسفلها إلى أعلاها.. داخلها وخارجها»، في الوقت الذي رأى فيه «أن الإبداع المعاصر لن يكون إلا في التغلغل في المدينة العربية الجديدة.. علواً وسفلاً». ومن الناحية الإبداعية رأى أن الفن، في أغزر أشكاله، لن يكون إلا في المدينة، ولا تتخذ المواهب «شكلها الفاعل الحضاري إلا في المدينة». (الرحلة الثامنة: 83).

وإذا كان جبرا يؤكد أنه حلُم حياته وعاشها معاً، فلكي يقول إن «الحلم والواقع يترافدان في» حياته. وقد تحقق هذا أكثر ما تحقق في علاقته ببغداد، المدينة التي جاءها أواخر العام 1948، وهو الفلسطيني الذي شعر بعمق النكبة في حياته ووجوده إنساناً وفناناً، ليجد التفاعل يتحقق بين ما كانت نفسه قد امتلأت به من شحنة تحمل روح التجديد، وبين الشحنة التي وجدها عند من التقاهم على أرض الواقع في هذه المدينة التي يصفها بـ «الأرض الرائعة الخصبة التي ستتلقى هذا العشق مني للتغيير، لا في التعبير فقط، وإنما في المنحى الحضاري الذي كان لا بد لنا منه بعد نكبتنا في فلسطين».. وكان من التقاهم هم من الشعراء والكتّاب والفنانين والمعماريين، كانوا، كما تبلور حضورهم عنده، «بشير الخصب في الشعر والقصة والرسم والعمارة طوال الخمسينيات والستينيات»، وقد وجد في الدور الذي اضطلعوا به «دوراً مهماً وجوهرياً».. (ينابيع الرؤيا: 108، 109). وكانت علاقته بالمهندسين المعماريين الذين وجد نفسه يلتقي معهم رؤية في ما ينبغي أن تكون عليه المدينة العربية الحديثة (وكان أقربهم إليه رفعة الجادرجي وقحطان عوني) علاقة ترفد، بمفهوماتها وما تحمل من رؤية جديدة، ما كان له من حلم بالمدينة العربية ومستقبلها المنشود.

غير أن أحداً ممن كتبوا عن جبرا لم يتنبه إلى هذه «العلاقة العضوية» بين «فكره النقدي» و«الفكر المعماري». فقد كان فكره النقدي فكر تأسيس وبناء، فهو يؤسس ثم يبني مقيماً عمارة إبداعية متكاملة أراد أن يجعل من بغداد المدينة حاضنة لرؤيته هذه ومنطلقاً لها.

وإذا كان «الأثر المعماري» يتألف من مجموعة عناصر هي ما يحقق تكامله، ويجعل له معالمه الخاصة، فإنه، كاتباً ومبدعاً، (شاعراً، وقاصاً، وروائياً، وفناناً تشكيلياً، وناقداً لم ينفصل نقده عن روح الإبداع في هذه المجالات كافة) سيجمع الاهتمام بهذه «العناصر الإبداعية» في مستوى واحد من الرؤية والاهتمام، حاضنتها المدينة التي نظر إليها من خلال حضورها الكوزموبوليتي. وهنا يمكن أن نتبين أثر «ثقافة الآخر» عليه، وهو الذي أفرد للترجمة من إبداعاته وما وجد فيه المشترك معه رؤية وفكراً، وفي تعزيز هذا التوجه عنده، هو الذي لم يكن يفكر بالأشياء تفكيراً عابراً، أو تقليدياً. ففي استعادتنا لما ترجم، ولِمَ ترجم هذا من دون ذاك، نقف على حضوره ذاتاً إبداعية في ترجماته، وما كان يتوخى منها من أثر وتأثير إيجابيين يدخلهما على الأساليب السائدة، محدداً حافزه في ما ترجم: أن يشاركه الآخرون التمتع بما تمتع به هو، ليقول متسائلاً: «وهل كنتُ أترجم شكسبير لو لم يدفعني دافع مثل هذا؟ ولو أنني في ترجمتي لشكسبير أجد إثارة في التحدي الرائع الذي يقيمه لي بشعره وصوره وأسلوبه، وأشعر أن لغتي أيضاً يجب أن تستطيع استيعاب هذا الشعر وهذه الروعة». (ينابيع الرؤيا: 139).

سيتعزز هذا في كتاباته، بل ستعزز كتاباته هذه حضوره. فهو يؤكد أن دراسته النقد الأدبي في الكلية العربية بالقدس أولاً، ثم في كمبردج، هي ما فتح عينيه «على طريق الاقتراب من الأدب». وجاء اهتمامه بالأدب والفن بوصفهما عنصرين «رئيسين من عناصر الحضارة»، وعاملين «مغيرين كبيرين في المجتمع»، فكان يؤمن، يقول: «إذا أردت أن تغير المجتمع وجب عليك أن تكون أديباً جيداً، وفناناً جيداً» (ينابيع الرؤيا: 123) وعلى مثل هذا انبنت رؤيته النقدية، إذ رأى أن خصوصية الشاعر هي في فرديته، فالتجربة في الشعر هي، أصلاً، تجربة فرد هو الشاعر، ولكن «الخلاص الفردي» عنده هو سبيل «الخلاص للأمة كلها». وجاء التأكيد منه، ومن شاعر كالسياب، على «الرمز التموزي»، الذي أنتجته حضارة وادي الرافدين، كونه «من أهم الرموز الحضارية التي بقيت عبر الحقب». (ينابيع الرؤيا: 129، 131).

وعلى الرغم من كونه شاعراً، ومن اهتمامه النقدي الواضح بالشعر، فإنه يرى أن الشعر لا يفي «بحاجة الرؤية العربية المعاصرة»، فكان أن تقدم بالرواية التي رأى أنها «هي التي تستطيع أن تواكب هذا الزخم الهائل في التجربة العربية المعاصرة»، مركزاً في رؤيته النقدية فيها على المدينة التي وجد في رؤيته الروائية لها «رؤيا خلاص». (130، 131، 134)

وجاء تركيزه على المدينة كونها، بحسب رؤيته، تشكل فضاء صناعة المستقبل، وذلك من خلال عاملين أساسيين، وهما: التوجه الذي يكون فيها ويتم من خلالها نحو التغيير، والثقافة. فهو يرى أن للمثقفين دوراً كبيراً في واقع مثل واقعنا العربي، وأن المثقفين «هم المغيرون، وهم الثوريون الحقيقيون»، وأن الثقافة «هي التي تغير في النهاية». (ينابيع الرؤيا: 135).

البناء على التجربة

أكد جبرا غير مرة أنه يكتب عن «تجربته الشخصية»، وأن هذه التجربة تصنع له قاعدة يستند إليها في ما يكتب، وخصوصاً في الرواية. وإذا كان ما كتب من نقد في الشعر أعلى شأناً منه في الشعر الذي كتب، فإنه في الرواية كان أن تنكب سبيلاً أخرى، فقد انتهج طريقة بلغت به غايته من هذا الفن، وميزته روائياً بين روائيي عصره، كما ميز روايته. ومن خلال هذه التجربة، بأبعادها الإبداعية، انخرط جبرا بمشروعه التجديدي ببعده هذا في حياة بغداد بوصفها «مدينة ثقافية» ذات بُعد تاريخي وعمق حضاري، بكل ما له من قوة الرؤيا ونفوذها. لذلك جاءت كتاباته، الإبداعية منها والنقدية، وهي تفتح أفقاً، للإنسان كما للكتابة التي تدعو إلى حرية الفكر والتفكير والتعبير، وتطالب بالتغيير والمغايرة. وجاء فكره وتفكيره متحركين في ما يمكن أن نطلق عليه «أفق المعنى» الذي للإنسان حضوره فيه، ناظراً إلى واقعه بوصفه جزءاً من العالم، من دون تجريد هذا الواقع من خصوصيته الحضارية. وأن هذه الصلة الحيوية هي ما يدفع إلى «الفعل» الذي وإن كان قد تحقق عنده مقترناً بالفن والحلم فإنه، وبحسب رؤيته هذه، لا تتحقق قدرته إلا بحريته، والتي هي حرية لا تتحقق بوجود الأسيجة الأيديولوجية. وكان للفكر الليبرالي، أي في بُعده الوطني القومي أن لعب دوراً فاعلاً في بلورة هذا التوجه عنده. وسيشكل «اجتماع التنوع» في مساره الثقافي عاملاً آخر، فاعلاً ومؤثراً، في بناء هذه الرؤية الجديدة، وفي انتقالها إلى الواقع. فهو في طليعة من أثار تلك الأسئلة التأسيسية التي أثيرت على البدايات التجديدية: ما التجديد، وما الجديد؟ كيف نجدد، وكيف يكون الكاتب، أو الفنان مجدداً؟ ومن هو المجدد؟ فمن هذه الأسئلة كانت البداية، وجواباً عليها أخذ التجديد مدياته المتحققة على أرض إبداعه الشخصي ■