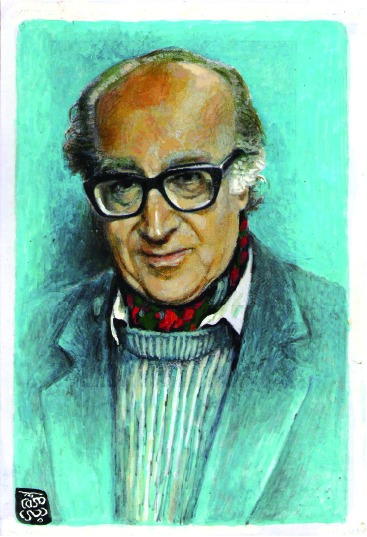

جبرا إبراهيم جبرا شاعراً

علينا أن نذكر، في بداية هذا المبحث، أن جبرا إبراهيم جبرا كان متعدد المواهب الأدبية والفنية، إبداعاً ونقداً؛ كتب الرواية، والنقد الأدبي والفني، ومارس الترجمة حتى عُد أحد المترجمين العرب المهمين، ولاسيما في ترجماته الشكسبيرية، وأدار فرشاة الرسم على لوحاته التشكيلية. ومع ذلك، لم يكتف جبرا بكل هذه الأنشطة المتنوعة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين عزم على الدخول في مملكة الشعر كي يُصبح عضواً عاملاً فيها؛ فكان له ما أراده لنفسه، أياً كان رأي غيره في ما أراد.

صدر لجبرا خلال حياته المفعمة، ثلاثة دواوين، هي، بحسب الترتيب: «تموز في المدينة»، (1959)؛ «المدار المغلق»، (1964)؛ و«لوعة الشمس». من هذه الدواوين نكشف ما أراده جبرا لنفسه فيها؛ على أن نأخذ بنظر الاعتبار أن بين ما يريده الإنسان لنفسه وبين ما يريد تحقيقه مسافة طويلة أو قصيرة؛ وهذا ما كان جبرا يدركه تمام الإدراك. لم يأسف على أن شعرهُ لم يحظ باهتمام النُقاد والقُراء بمثل الاهتمام الذي حظيت به رواياته وجهودُه الأخرى في النقد والترجمة. فما السبب الذي حال دون أن يأخذ شعره الموقع المناسب في خارطة الشعر العربي عامة، والفلسطيني خاصة؟

عُرف عن جبرا أنه كان ينظم الشعر، مذ أخذ ينشر جملة من قصائده في مجلة «شعر» اللبنانية، التي صدر العدد الأول منها عام 1957. في العدد الثاني ظهرت له قصيدة «بيت من حجر» ص41؛ وفي الثالث «من منولوغ لسيدة كسول» ص 9، وهي بالإنجليزية مع ترجمة لها بقلمه (1) مما يدل على أنه كان يكتب بالإنجليزية قبل تحوُله إلى العربية؛ وفي السادس «المدنية» ص17. ثم تكرست شعريته - على الأقل في نفسه - حين نشرت له مجلة «شعر» ديوانه الأول «تموز في المدينة» عام 1959. لكن ظهور جبرا شاعراً جاء متأخراً عن نشاطه الأدبي في القصة والنقد اللذين عُرف بهما؛ فقد صدرت له في بغداد رواية «صراخ في ليل طويل» عام 1959؛ ومجموعة قصصية بعنوان «عرق وقصص أخرى» في بيروت عام 1956؛ فضلاً عن مقالاته النقدية التي أخذت تتوالى في المجلات العربية، قبل أن تجمع معاً في أول كتاب نقدي له: «الحرية والطوفان» عن مجلة «شعر» عام 1960. في هذه المرحلة من تاريخ الشعر العربي، كانت حركة «الشعر الحر» قد استقرت ونمتْ وتثبتت على أيدي روادها: السياب، نازك، البياتي، بوصفها حركة حديثة تجديدية قلبت موازين الشعر العربي القائم آنذاك، على الرغم من كل الاعتراضات، والاتهامات (كذا!!) وغيرها من عوامل الكبح والنكوص والتشبث بالأصول القديمة.

أراد جبرا أن يُحقق في شعره بعض ما ابتغاه رُواد «الشعر الحر» الذين استقرت دعوتهم في نفوس الشعراء العرب، وعدوها «ثورة» يجب المضي بها إلى آخر الشوط؛ ذلك أن هذه «الثورة» قدمت نماذج جديرة بالاعتبار، ولاسيما قصائد السياب التي نشرت في مجلة «الآداب» منذ عام 1953، ومن ثم في مجلة «شعر» اللبنانية وغيرها. وبهذا يكون ما حققه جبرا قد تحقق على أيدي غيره قبل ذلك بزمن، بغضِّ النظر عن اختلافه عن «الشعر الحر» عند الرواد. من أجل هذا نُظر إلى شعر جبرا على أنه هامش على متن «الشعر الحر».

هامش على متن

من الغريب أن نذكر أن ديوانه الأول «تموز في المدينة» الذي نشرته له مجلة «شعر» لم يجد له أي صدى نقدي في المجلة نفسها طيلة سنوات صدورها، مع أن جبرا كان من مناصريها، بما كان يمدها به من مقالات ومراجعات وقصائد، بحيث اعتمد مراسلاً لها في بغداد (2). والقول نفسه يقال عن ديوانيه اللاحقين! كذلك، لا نستطيع أن نغفل الوضع السياسي الذي كان قائماً في الوطن العربي آنذاك. فبسبب من نكبة فلسطين وآثارها، جاءت سنوات العقد السادس من القرن العشرين (الخمسينيات) متوهجة بروحها القومية المتصاعدة ردا على النكبة، تمثلت بالثورة المصرية وما حققته من إنجازات على يد عبدالناصر، وبحركات التحرر في المغرب العربي، ولاسيما ثورة الجزائر، وبثورة 14 تموز العراقية، ثم بوحدة مصر وسورية، كل هذا لقي استجابة جماهيرية واسعة في جميع أقطار الوطن العربي، ولدى أحزابها الوطنية والتقدمية. لقد أصبح هذا المد القومي المتصاعد أحد موجهات الأدب العربي عامة، والشعر خاصة، من دون أن يجد له أي استجابة في شعر جبرا، إلا ما كان منه تعبيراً عن ذاكرة بفجيعتنا في فلسطين، على مستوى يكاد يكون ذاتياً محضاً! وفي ظني أن عدم استجابة شعر جبرا لهذا الواقع المتحفز آنذاك كان أحد الأسباب التي جعلت منه هامشاً على متن الشعر العربي، مع أنه يعد – أياً كان الرأي فيه – صورة من صور من الحداثة والتجديد معاً.

ولعل واقع جبرا نفسه أدى إلى أن يكون شعره معزولاً، أو شبه معزول، عن مجرى حركة الشعر العربي التي قادها وأنضجها السياب وزملاؤه العراقيون، كان جبرا «لا منتمٍ»؛ بل كان أقرب، في تفكيره، إلى الليبرالية: يؤمن بالحرية من دون توجيهات أيديولوجية، وبالإبداع من دون إطار نظري، وبالانفتاح العقلي والروحي؛ ولاسيما الأوربي منه، من دون تحديد، بعبارة أخرى: لم يغرد جبرا مع أي سرب، بل حرص على أن يكون غناؤه ذاتياً فردياً، خاصاً، سواء أحظي بالقبول أو لم يحظ، لذلك ظل شعره هامشاً على متن الشعر العربي آنذاك.

ومصداق ذلك أن جبرا نفسه يعترف بذلك في كتابه «الحرية والطوفان»، قائلاً: «إن الحاجات الداخلية - حاجات الذهن والروح – هي أهم ما في الحياة (...)؛ لذلك فإن مهمته أن يتغلغل إلى أعماق تجربته وأقاصي وعيه، ويستخلص منها صورة الحياة، ويركِّبها على النحو الذي يستسيغه علمه وذوقه وتطلعه» (ص 139 - 152)، ويزيد الأمر وضوحاً عندما يقول: «إنني في الكتابة أو الرسم أناني شديد الإثارة، أشعر بأنني مركز الحياة، وأن كل ما حولي ليس إلا ظلالاً...» (نفسه 141).

هذا ما نراه شاخصاً في تجربة جبرا الشعرية التي يمكن، أيضاً أن تكون سبباً في أن يظل شعره هامشاً على متن الشعر العربي الحديث في منحاه التجديدي.

يعبّر شعر جبرا عن اهتمامات دنيوية تعتمل داخل النفس في مواجهتها لواقع الحضارة الحديثة في صورتها البارزة: المدينة، وهي تجربة تسعى، كما يقول توفيق صايغ في المقدمة التي كتبها لمجموعة (عرق...): «لخلاص نفسه، لا لخلاص المجتمع» ص 29.

ينص جبرا كذلك على أن «عالمي هو المدينة (...) تسحرني وتستحثني على الكتابة وتصوير الشخصيات الناهشة المنهوشة فيها» (الحرية والطوفان: ص 148).

الصفة الأولى التي تشيع في مدينة جبرا هي أنها مدينة متعبة، يلوح عليها العياء والعجز: «منازل معروفة وقفت على تربة منهكة تخشى ضربة الريح وتطويح العاطفة» (تموز في المدينة: ص 19).

وتتعالى جدرانها وقاعاتها «عمياء مثقبة... وخاوية» (ص 35). فهي إذن، بعبارة توفيق صايغ، «موطن الموت»، لا الموت الفعلي بل هو أرعب: الموت الروحي... أفرادها أموات... وخلوا من الهدق والطموح... استبد بهم الوهن، أجسام إنسانية، لكن بغير حياة، بغير روح» (عرق ص14).

وتعبر اليومية الثانية من «يوميات عام من الوباء» عن هذا المعنى، في ديوانه «المدار المغلق»، «وهكذا ذقت طعم الموت وإن لم ترتل الأجواق مراثيها في الكنائس ولم يقرأ المقرئ الأعمى في الرواق» (ص 30).

والإنسان في مدينة جبرا – إن جاز أن نسميها كذلك – معزول مخذول؛ بسبب من شلله الروحي، وفقدانه الحب، وركضه وراء الشهوات العابرة، وهو لا «يسعى إلى افتداء الزمن بل يعمل على قتله» (تموز في المدينة 49 - 53)، ولتأكيد هذا الإحساس فإن جبرا يكثر من مشاهد المقاهي، والشوارع المقفرة والحوانيت المغلقة، والدخان المتلاطم بين شطآن الكئوس، والتسكع على الأرصفة، وبين الفنادق الرخيصة، ووراء النساء العابرات. وفي كل هذا تكمن غربة الفرد في المدينة؛ لأنه لا يواجهها من خلال قوى الصراع فيها، بل من خلال انعكاساتها عليه بمعزل عن هذه القوى؛ فهو، على نحو ما، «لا منتم»، غير أن هذا الإنسان اللامنتمي يشير، بين حين وآخر، إلى بعض المظاهر التي تعززها المدينة من غير ارتباط بهدف ما، أو من دون قصد. ثمة إشارة إلى البذخ البرجوازي الذي يسفح المال كالماء، تقابلها إشارة إلى من لا يجد القوت في بيته، وأخرى إلى الذين «يتمزقون تحت العجلات ووقع الحوافر» وإلى باعة اليانصيب الحفاة، وإلى «الصائحين الهاتفين موتاً حياة». لكن الشاعر لم يشأ أن يعين مواقعهم في خارطة الصراع الاجتماعي عدا كونهم مظهراً من مظاهر المدينة، لذلك لم يكن وجودهم «إلا ظلالاً»، كما يقول جبرا نفسه.

ومن جانب آخر، حين تطل الذكريات من بؤرة التعبير، يلحُ جبرا على صور الماضي المأساوية في قصائد (قبية، خرزة البئر، في بوادي النفي) من مجموعة «تموز في المدينة»؛ حيث تكثر فيها مشاهد الخراب والدمار: زخارف رياحين الدم على الجدران / الأيدي المقطوعة تحت جحافل النمل / فم الفناء الذي يلقم الصبايا والحبالى الدم الملوث بالرصاص / العيون المملوءة بالتراب والصفيح / وغيرها مما يعبر عن الموت. غير أن صور الماضي المأساوية هذه لا تمنع من استرجاع مشاهد الجمال في الطبيعة الفلسطينية، بوصفها بديلاً عن صورة الماضي المأساوية، لتوفير نوع من التوازن النفسي، وحلماً بما يمكن أن يكون، بعد أن كان ما كان! ففي صورة «الجبل، الريح، المطر، الشمس، فئوس، الإباء» (المدار المغلق 55، 93)، تتمثل مصادر الخصب والانبعاث، وحيوية الجسد والروح معاً.

تكاد خلاصة جبرا الشعرية تكون تعبيراً من تاريخ يمتزج فيه الموت بالجمال وقد طاف به بين المدن الخربة، وفي هذا الصدد يقول جبرا نفسه «مهما يكن الخراب، فلشد ما آمل أن نعود إلى المدينة راقصين» مقدمة «تموز في المدينة» ص8.

كتب جبرا شعره متكاثرا من نوع من الشعر الأنجلو - أمريكي، أُطلق عليه: (الشعر الحر)، الخالي من الوزن والقافية – إلا ضمن اجتهادات خاصة – واشتهر به الشاعر الأمريكي وولت وتمان، ومن ثم عزرا باوند وإليوت، على أن نأخذ بنظر الاعتبار أن مصطلح «قصيدة النثر» قد طغى على مصطلح «الشعر الحر»، بالمعنى الأنجلو - أمريكي، بل ألغاه، وأصبحت له السيادة الاصطلاحية على هذا الضرب من «النظم النثري»؛ مع أن الفرق بينهما مازال قائما على الرغم من هذا «الإلغاء». وهو ما أفردت له سوزان برنار فصلاً كاملاً في كتابها «قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا» / (ص 130 - 175).

وحين نقول في العربية: «لا مشاحة في الاصطلاح»، لا أجد ضرراً من شيوع مصطلح مكان آخر، مادام كلاهما يلتقيان في ما يدلان عليه، كلا أو جزءاً!

روح تجريبية

حين يتحدث جبرا عن المدينة، وما توحيه من ملل وعقم وآلية وشلل؛ وحين يتخذ من المطر والينابيع والعواصف رموزاً تعبر عن الخلاص - يستعير رؤيا إليوت ورؤيته عن المدينة، كما وردت في جملة من قصائده، ولاسيما في «الأرض اليباب»؛ فهو يعتمد، كما يقول الناقد الأمريكي ماتيسون، «على المفارقة بين رموز مكرورة ومتنوعة من الجفاف والمطر» للتعبير عن «مدينة غير واقعية بما فيها من مركبات وأشجار غبراء وأسواق معتمة تحت ضباب أدكن في الظهيرة» (ت. س.إلــــــــــــــــــــيـــوت: الــــنـــاقد والـــــشاعر ترجمة إحسان عباس، ص264). وهذا ما نجده واضحاً في شعر جبرا، الذي يمكن أن نُعد جملة من قصائده مندرجة في تلك الموجة الشعرية التي سادت في العقد السادس من القرن العشرين (الخمسينيات)، والتي أطلق على شعرائها: (التموزيون)، كالسياب، وأدونيس، وخليل حاوي، ويوسف الخال، وغيرهم ممن استوحى أسطورة «تموز وعشتار» العراقية القديمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة: وهي الأسطورة التي تدل على تعاقب الموت والانبعاث في الطبيعة والإنسان.

حين أوازن بين دواوين جبرا الثلاثة يستوقفني «تموز في المدينة» أكثر من صاحبيه «المدار المغلق، ولوعة الشمس»؛ لأنه – بأسبقيته عليهما - يتضمن «العمود» الأساسي الذي قام عليه شعره، فهو أحفل من شقيقيه بالروح التجريبية، بما تعنيه هذه الروح، من بحث عن أسلوبية خاصة، واستنطاق الواقع بوصفه رموزاً، وعن بروز إيقاعي – بالرغم من صورته النثرية - وبناء تركيبي، وجرأة في تناول فتات الحياة اليومية، وتنوع في مستويات التعبير. ومن ناحية أخرى، فإن أي موازنة يعقدها الباحث بين قصائد «تموز في المدينة» يحب أن تتناول القصائد التي تشكل عقد الديوان، كقصائد: (المدينة / ص19) ؛ (أغنية لمنتصف القرن / ص25)؛ (توفيق صايغ في أكسفورد ستريت /77)؛ (الشاعر والنساء / 45)؛ (بيت من حجر /57) - ذلك أنها تنطلق من بؤرة واحدة، هي: الفرد في مواجهة المدينة المشلولة، سواء أكانت هذه المواجهة سلبية أم إيجابية، لكنها في كلتا الحالتين تدل على عدم تصالح مع الواقع – كما ذكرت ذلك، من قبل! وتتأتى أهمية هذه القصائد أيضاً، من أن صورتها الكلية ذات بناء درامي تتبدى فيه الانطباعات الحادة السريعة، والمفاجآت المتواترة، وتنوع الصيغ التركيبية بين عامية مبتذلة وجزالة أسلوبية، وانتقالات متعددة كالقطع، والتداعي، والاعتراض.

إن «تموز في المدينة»، بهذا كُله، ينهمك في تجربة دنيوية وجدت في المدينة مسرحها الملائم، فأقام – في قصائده – حواراً بين الذات والموضوع، باعتبار أحدهما مرآة للآخر: لكنها مرآة مشروخة تحيل الوجه إلى وجوه، والمكان إلى أماكن.

إن هذا الوضع الشعري – إن جاز التعبير – الذي يسيطر على «تموز في المدينة»، يكاد يختفي في الديوانين اللاحقين، إلا من بعض الآثار، كقصيدة «يوميات من عالم الوباء» في (المدار المغلق / ص33). فقد ذهب جبرا فيهما إلى نوع محاورة الذات المستقرة في عذاب الزمن، وهي محاورة أقرب إلى التأملات في «حكمة الحياة» منها إلى استنطاق الحياة نفسها، التي رأيناها تشيع في «تموز في المدينة». وباختصار، فإن شعر جبرا، في جملته، يشكل سيرة ذاتية داخلية تبدأ من المكان الشاخص وتنتهي بالزمن الزائل!

ضلال الأرض اليباب!

ويمكن لنا أن نقرأ كثيراً من الملامح التي استقاها جبرا من إليوت بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ منها. على سبيل المثال، هذا المقطع من قصيدة «المدينة»، وهو:

«تمعن في الشارع المقفر في الظلام / وفي أبواب الحوانيت المغلقة، تمعن في الشارع المتمطي في الصباح /: هل استرحت بين قفل الأبواب وفتحها (..) أحس بوخز منفصل لكل ضوء منفصل» (تموز في المدينة / ص17)

فهو لا يكاد يختلف عن هذا المقطع من قصيدة إليوت: (أهزوجة في ليلة عاصفة): «الساعة الواحدة والنصف / غمغم مصباح الشارع / همهم مصباح الشارع / قال مصباح الشارع: / راقب تلك المرأة التي يعتريها التردد أمامك / في ضوء الباب المفتوح عنها مثل تكشيرة / فترى حاشية ثوبها قد تمزقت وتعفرت في الرمل» (قصائد ومسرحيات إليوت الكاملة ص 24 / بالإنجليزية).

ويتابع جبرا إليوت في تصوير كثير من المشاهد المرئية الجزئية مما يراه العابر في المدينة. في مطلع الجزء الثالث من «موعظة النار» من قصيدة «الأرض اليباب» ينقل إليوت المشهد الآتي:

«تحطمت خيمة النهر / أصابع آخر ورقة تتشبث بالضفة الرطبة، وتغرق فيها / وتعبر الريح الداكنة بلا صوت» (نفسه ص127)، أما جبرا فلا يرى بأسا في أن ينقل مشهداً مشابهاً له قائلاً:

«بضع قشات فارغات / في الريح تكبو وتقشعر فتخشى / هجمة الريح وتطويح العاصفة» (تموز في المدينة ص20).

ولعل تأثر جبرا يصل إلى حد الاقتباس، ففي قصيدة «مسيرة النصر» لإليوت تصوير – كما يقول ماتيسون – لرعب الحرب، وقلة جدواها حين تهدر كاسحة في ذلك العد اللاإنساني لملايين البنادق على النحو الآتي:

«من جاء أولا ؟ هل تستطيع أن ترى ؟ أخْبرنا! إنها: 5.800.000 رشاش وبندقية / 102.000 مدفع رشاش / 28.000 مدفع هاون خنادق.. وغيرها من آلات المدافع، والقذائف والطائرات وعربات الذخيرة، وناقلات الجنود ومطابخ الميدان (نفسه: ص127).

يكرر جبرا مثل هذا التعداد اللا إنساني مع تبديل في الأرقام فقط، جاء في قصيدة «منولوج لفاوست معاصر»: «573.227 جندياً مزودين بـ 465,723 بندقية، و36.000 ألف مدفع، و24.500 سيارة، و 11.356 طائرة» تموز في المدينة - ص 31.

لا أدري ما الحكمة الشعرية التي حدت بالشاعرين إلى تكديس هذه الأرقام، مع يقيني أن لا علاقة لمثل هذه الإحصاءات الرقمية بالشعر. ولكن يمكن القول: إن جبرا قد تخلص من مثل هذه التأثيرات المباشرة في الديوانين اللاحقين: «المدار المغلق، ولوعة الشمس».

أوضح جبرا في مقدمة «تموز في المدينة» نصاً: «أعني بالقافية ولا أُعني – بعض الأبيات موزونة، وبعضها غير موزون، ولكن لكل منها، في القصيدة الواحدة، وزناً مغايراً للآخر. والقوافي أستخدمها أو أغفلها حسبما أرتئي، وما ذلك إلا لأني، «أُموسق الفكرة» أو الصورة وأرفض رفضاً قاطعاً (أي بحر) رتيب، وتتضح هذه الطريقة لكل من يعرف الموسيقى الأوركسترية، والقصائد الطويلة مبنية على قاعدة سمفونية».

ويبدو أن جبرا في هذا «الإعلان الإيقاعي» يستعير من ريتشاردز ما وصف به شعر إليوت (موسيقى الأفكار)؛ ولاسيما أن جبرا نفسه، متأثر، بأسلوب إليوت.

حين نقول إن جبرا قد أهمل الوزن وترديد القافية موحدة أو منوعة، فإنه لم يهمل الإيقاع الذي يعتمد على التركيز في الصياغة، وما قد يثيره في النفس من إيحاءات وأفكار ومشاعر، موصولة بـ «موسيقى الأفكار» كما ذهب جبرا إلى ذلك نفسه نقلاً عن ريتشاردز، وربما بسبب هذا تبرز في شعر جبرا، أحياناً، هنا وهناك مقاطع موزونة أو على حافة الوزن، وهو ما نجد شيئاً منه في قصيدة «المدينة» مثالا كهذا المقطع الآتي على بحر «الخبب»:

من طين يتفتت

وعيون تترمد،

مات بالإمس مئة،

واليوم يموت مئة

باستثناء «البيت» الثالث الذي جاء على الرمل (فاعلاتن فعلن) أو المديد، لأن «المجزوء» في كليهما واحد. ولكننا إذا تأملنا في إيقاع القصيدة الكلي، نجده يقف، كما قلت، على حافة الوزن يقترب منه قليلاً، ويبتعد منه قليلاً، ولكن من دون أن يستقر على رائحة وزن واحد، وبذلك يتناغم الإيقاع في أسطر القصيدة على (صورة صوتية معينة) من غير أن يشذ عنها إلا في النادر.

أغامر فأقول: إن المقاطع الصوتية في القصيدة تتوالى على نحو يحقق توازناً بين الأسباب (حركتان فسكون) والأوتاد (ثلاث حركات فسكون) والفواصل (أربع حركات فسكون). ومن النادر أن تتعاقب في القصيدة حركات تزيد على (الفواصل) لنأخذ هذا المقطع على سبيل المثال:

1– سمعت الشارع يبكي لينام

2– ورأيت البيوت تقيم العظام

3– على العظام

4– تطارد الأحلام سكانها

5– فيرفعون خاويات الأيدي صارخين:

6– ألا ليت العواصف لا تهب

7 – أو لن تجلو العواصف عنهم الظل والشبح

يكاد كل سطر من هذه الأسطر يقترب في إيقاعه من أحد الأوزان المعروفة، من غير أن يتمثله تمثلاً كاملاً، فالأول قريب من (الخبب) لنقص مقطع قصير في البداية، والثاني على (المتدارك) بصورة تامة، والثالث على (الرجز)، والرابع على (السريع) والخامس قريب من (الرجز) لزيادة ثلاثة أسباب في حشوه، والسادس على (الوافر) والسابع خليط من تفعيلات شتى!

وهذا يعني أن زيادة بعض المقاطع الطويلة أو القصيرة أو نقصها لا يمنع أياً منها من أن يظل الإيقاع واقفاً على حافة الوزن، بل يجعل من هذه (الحافة) تقرع الأذن بصورة واضحة. وفي ظني، وهذا أمر قابل للأخذ والرد، أن زيادة المقاطع أو نقصها هما اللذان يوحدان الإيقاع في سياق نغمي خاص يقوم على تنوع الأسباب والأوتاد والفواصل، من دون أن يكون هذا التنوع متتالياً على نحو قياسي – كما هي حال الأوزان النظامية. ومن بين 160 سطراً تتكون منها القصيدة، لم يخرج جبرا عن النظام المذكور أكثر من خمس عشرة مرة.

فهل يمكن أن ينتج وزن ما، ذو إيقاع خاص يقوم على نوع من تراتبية معينة (ولكن غير قياسية) من الأسباب والأوتاد والفواصل؟

يجيب شعر جبرا عامة، عن هذه المسألة، لكن إلى أي مدى يمكن أن تصبح نهجاً في قصيدة النثر، أو «الشعر الحر»، كما يحبذ جبرا نفسه أن يطلق عليه قياساً على المصطلح الإنجليزي Free verse ودلالته؟ هذا ما يحتاج مني، أو من غيري، إلى دراسة أخرى ■