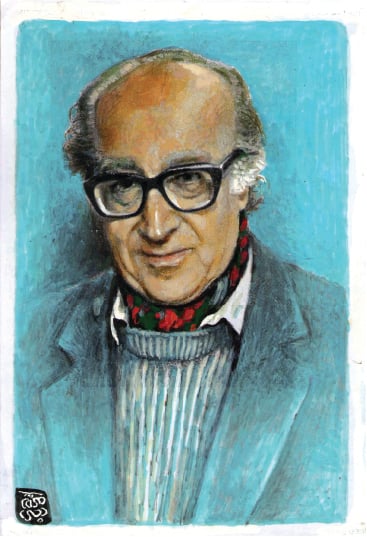

جبرا إبراهيم جبرا والحداثة الشعرية.. قراءة في سيرته الفكرية

لا يكتمل البحث في حركة الحداثة الشعرية العربية، ما لم يتوفَّر الباحث على دراسة ما كان لجبرا إبراهيم جبرا (1920 – 1994) من دور في إطلاق تلك الحركة والمساهمة في رسم معالمها. ولا يكتمل إدراكنا لبدايات تلك الحركة التي أخذت ملامحها بالتبلور قبيل منتصف القرن العشرين لتسود في ما بعد المشهد الثقافي والإبداعي العربي في بقاع عدة في الوطن العربي، ما لم نبحث في الطوية الفكرية والثقافية لجبرا والظروف الموضوعية لتشكلها. ولئن لم تكن أي حركة تجديد في التاريخ الفني والثقافي العالمي لتكون، لولا تضافر مجموعة متداخلة من العوامل المجتمعية - التاريخية والذاتية - الجماعية تهيئ لانبثاقها وترعى نماءها وازدهارها، فإن للفرد وللموهبة الفردية دوراً أساسياً لا يمكن إنكاره.

كان جبرا أحد أولئك الأفراد الذين ساهموا في بث روح التجديد في الإبداع الأدبي العربي، الشعري خاصة، وكان من أوائل من وعى أهمية التجديد في الشعر العربي ودعا إلى إحداثه منذ ما يزيد على ستة عقود من الزمن. ولئن اتخذت الحداثة الشعرية العربية، شأنها شأن سابقتها وملهمتها الحداثة الشعرية الغربية التي انطلقت في مطلع القرن العشرين وازدهرت طوال ما يزيد على نصف قرن من الزمن، أشكالا وصيغًا متعددة ومتنوعة، فقد شكَّل هاجس التجديد الذي طبع تجارب شعرائها ودعاتها الرواد، على اختلاف توجهاتهم الفنية وميولهم الفكرية وانتماءاتهم العقائدية، قاسماً مشتركاً أجاز الجمع ما بين تلك التجارب في إطار ما اصطلح على تسميته بـ «الحداثة»، وسمح لكل من أولئك الشعراء أن يعتقد بانتمائه إليها وأن يعد نتاجه خير تجسيد لمبادئها.

فكرة سيرة متواصلة

في حواراته مع الأستاذ ماجد السامرائي المنشورة في كتابه حوار في دوافع الإبداع مع جبرا إبراهيم جبرا، وهو مرجعي الأساسي في هذه المقالة - حوارات جرت ما بين ربيع عام 1974 وخريف عام 1992-وصفها جبرا في مقدمة الكتاب بأنها «أشبه برواية لسيرة فكرية متواصلة»، يتحدث جبرا في ما يتحدث، عن تفتحه على حركة الحداثة الشعرية الغربية منذ أواخر ثلاثينيات القرن الماضي عندما غادر القدس في بعثة دراسية إلى بريطانيا عام 1939 ولم يكن قد تجاوز التاسعة عشرة من عمره. التحق أولا بجامعة إكستر (University of Exeter) لينتقل بعدها إلى جامعة كمبريدج حيث درس الأدب الإنجليزي– الشعر والمسرح خاصة– على كبار الأساتذة هناك، وأبرزهم الناقد الكبير إف آر ليفز (1978 - 1895 F. R. Leavis). في تلك الفترة كان رائد حركة الحداثة الشعرية الغربية تي إس إليوت (1888 - 1965 T. S. Eliot) الذي يتفق معظم النقاد على اعتبار اسمه مرادفاً للحداثة الشعرية، هو «الشخص السائد شعراً ونقداً» في كمبريدج، وفق تعبير جبرا، «كان هو السائد على جو الدراسات كلها. فأي قصيدة يكتبها إليوت تأتي آية إبداعية جديدة، أذكر كيف كان صدور كل رباعية جديدة من رباعياته الأربع (الإشارة إلى قصيدته الرباعية Four Quartets) في تلك السنوات، حدثاً مزلزلا في الجامعة. وكل مقالة جديدة كان لها المفعول نفسه... فقراءة إليوت كانت ضرورة حتمية لنا... لا أظن أنني تركت كلمة كتبها، شعرا أو نثرا، لم أقرأها يومئذ بشغف هائل». كما كان حضور إليوت قوياً في الدراسات الأدبية بجامعة هارفارد الأميريكية التي أمضى فيها جبرا حوالي سنتين ما بين عامي 1952 و1954 في زمالة للبحث في النقد الأدبي، ودرس على الناقد الكبير «آي إ ريتشاردس» (I. A. Richards 1893-1979) الذي كان لإليوت كبير الأثر في تشكيل منهجه النقدي المعروف بـ «النقد الجديد»، وهو المنهج الذي ساد الدراسات النقدية عبر ضفتي الأطلسي عقوداً من الزمن، كما درس في هارفارد على الشاعر الأمريكي الحداثي أرشيبالد ماكليش (Archibald MacLeish 1892-1982).

مع إليوت

وقد أفاد جبرا، في رأيي، من إليوت في أمرين أساسيين، أولهما وأهمهما، التنبه إلى كيفية توظيف أسطورة الإله الميت المنبعث في الشعر، وهي الأسطورة التي استخدمها إليوت في بنية قصيدته المهمة والذائعة الصيت «الأرض اليباب»، التي تُعد من أبرز قصائد القرن العشرين وأعظمها أثرًا في رسم معالم الحداثة الشعرية الغربية. ويعترف إليوت في الملاحظة الأولى التي يضعها في هامش القصيدة أنه مدين لكتاب العالم الأنثروبولوجي السير جيمز فريزر (Sir James Frazer 1854-1941) الغصن الذهبي (The Golden Bough)، ويصفه بالعمل «الذي كان له تأثير عميق على جيلنا»، ويذكر أنه استخدم منه تحديدًا الجزأين المعنونين أدونيس وآتيس وأوزيريس (Adonis, Attis, Osiris). ولا شك في أن جبرا سمع كثيرًا من أساتذته في جامعة كمبريدج ومن الأجواء الثقافية السائدة في الجامعة، عن فريزر وعمله الكبير – رغم أنه لا يذكر ذلك في حواراته ولا في مقدمتيه لطبعتي الكتاب، وكانت الثانية عام 1979 بعنوان أدونيس أو تموز – وخصوصاً أن فريزر أمضى في جامعة كمبريدج معظم سني حياته وبقي فيها إلى أن توفي أثناء وجود جبرا هناك.

ويذكر جبرا أنه ترجم إلى العربية في الفترة ما بين سنتي 1945–1946 بعد عودته من كمبريدج إلى القدس، القسم المتعلق بـ «أدونيس» من الكتاب، ولم تنشر تلك الترجمة حتى عام 1957 حين صدرت في بيروت في كتاب بعنوان أدونيس، وكان جبرا قد نشر الفصلين الأولين منها في مجلة الفصول الأربعة البغدادية في العدد الوحيد الذي صدر من المجلة في خريف 1954. وقد كان لتلك الترجمة أثر لا يستهان به على حركة الشعر الحديث العربية، بخاصة على شعر بدر شاكر السياب، أحد أكبر رواد تلك الحركة، وهذا ما يذهب إليه جبرا بقوله: «ولما قرأهما بدر وجد فيهما وسيلته الشعرية الهائلة التي سخرها في ما بعد لفكرته لأكثر من ست سنين كتب فيها أجمل وأعمق شعره. ففي أسطورة تموز بعد عام 1954 تلتقي خطوط شعره كلها وتتفرع عنها، وهي الينبوع الذي يستقي منه معظم صوره الشعرية.» وثانيهما، أن جبرا أفاد من إليوت مبدأ الارتباط ما بين الشعر الحديث والتراث، وهو مبدأ أكده إليوت في كتاباته النقدية وبخاصة مقالته الشهيرة: «التراث والموهبة الفردية» («Tradition and the Individual Talent»). وقد عبَّر جبرا عن موقفه هذا في أكثر من مناسبة: «إن علينا، كمجددين، أن نكون في صلب التراث، ولكننا يجب أن نكون أيضًا في صلب الحداثة – أي أننا نريد أن نبقي جذورنا في التراث، ولكن نريد لفروعنا أن تكون في عالم اليوم»، وكان كأنه يردد موقف إليوت في شأن ضرورة تحلي الشاعر الحديث بالوعي التاريخي حين يقول: «إن الذي يحقق المستقبل هو ذاك الذي استوعب الماضي وأدرك ما تحقق فيه وما لم يتحقق»، وحين يؤكد: «أعتقد أن أحد منطلقاتي الأساسية في تفكيري، وفي كتابتي، وفي كل نشاطي الذهني والإبداعي هو: حسي للتاريخ. أحيانًا أقول: إن الإنسان كائن تاريخي، أو يجب أن يكون كذلك.. يجب أن يعي تاريخه».

غير أن جبرا خالف إليوت في موقفين أساسيين: أولهما موقف إليوت من الشعر الحر (free verse)، وثانيهما موقفه من الحركة الرومنطيقية والشعراء الرومنطيقيين. ففيما كان إليوت يقف موقف رفض حاسم من الشعر الحر ويردد في مؤلفاته ومحاضراته أن الشاعر الرديء فقط هو من يرحب بالشعر الحر بما هو تحرر من الشكل، وأنه ليس من شعر حر لمن يبتغي أن يقوم بعمل جيد، كتب جبرا الشعر الحر ودافع عنه: «أما ما أكتب أنا فهو الشعر الحر بمعناه المصطلحي الحقيقي»، مفرقا بذلك بينه وبين ما سُمي بالشعر المنثور أو قصيدة النثر - وقد رأى أن الشعر الحر يختلف اختلافًا تامًا عنهما- وأكد ما سماه «إصراره على كتابة الشعر الحر»، المتحرر من الأوزان والقوافي. ولعل ما دفع جبرا إلى هذا الاختيار هو اندفاعه الكبير إلى «التجديد»، وإلى طلب «التحرر والتحرير» و«التجريب»، وإلى «التثوير» و«المغامرة»، وهي مصطلحات يُكثر من استخدامها في حديثه عن الحداثة والشعر الحديث. ويبدو من ذلك أن جبرا كان يعتقد في تلك الفترة - وهي فترة النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي - أن الحداثة تتمثل أكثر ما تتمثل، في «التحرر من نوعين من القيود: «القيود التعبيرية السلفية» التي رأى أنها «تناقض حركية العصر بسكونيتها»، وما أسماه بـ «القيود الحياتية العُرفية» التي رأى أنها تكبل «العقل والخيال بإيحاءات الحظر والتحريم». ولعل مفهومه للحداثة الشعرية بما هي أساسا، «تثوير في الشكل»، وهو مفهوم ظل ملتزما به على ما يبدو - دعاه للقول إن شعره خير تعبير عن الحداثة لما انتهجه فيه من طريقة خاصة به في «تحرير القصيدة»: «كنت، ومازلت، أتصور أن الحداثة الشعرية تتجلى في ما أكتب أنا من شعر، على قلَّته النسبية، ولم أكن كثير الرضا عما يكتبه الآخرون متصورين أنهم «حداثيون» (...) والواقع أن الحداثة، بمعناها الذي تبلور في فنون العالم منذ أوائل هذا القرن، لم تكن من نصيب الكثيرين عندنا، حتى عندما كتبوا شعرهم الجديد برموزه وأساطيره. لقد وجد معظمهم أن الشكل لا يتحمل «تثويراً» أكثر مما حاولوه (...) وكان عليَّ ألا أؤخذ بطريقتهم، وأن أنهج طريقتي الخاصة في «تحرير» القصيدة». وفيما يتفق النقاد على أن حركة الحداثة الغربية شكلت ثورة على الرومنطيقية دعا لها الشعراء المحدثون رافضين النزعة الفردية المغالية التي طبعت قصائد شعرائها، والعالم المثالي الذي ابتنوه، كان إليوت يعد الرومنطيقية «هرطقة» (heresy)، ويصف النقادُ قصيدته «الأرض اليباب» بأنها «رومنطيقية مضادة» (counter-romantic) لكونها تتجاوز الهموم الذاتية لتطرح رؤية تعيد تنظيم الواقع المتشظي في العالم الحديث بالعودة إلى أسطورة الجدب والخصب القائمة على مبدأ موت الطبيعة وانبعاثها المتكرر في الفصول، كان جبرا منشدًا إلى الرومنطيقية وشديد الإعجاب بالشعراء الرومنطيقيين، ولم ير في ذلك تناقضًا مع ما وصفه باهتمامه العميق «منذ أيام التلمذة بكمبريدج بتيارات الحداثة».

ويضيف جبرا: «وإذا أدركنا أن الحداثة هي، في الأصل، امتداد وإعادة صياغة للكثير من نزعات الرومانسية نفسها، أمكننا القول بأنني كنت، يومئذ، منسجمًا مع نفسي إلى حد كبير بجمعي بين الاهتمامين كليهما». ويعود في نظري، تعلُّق جبرا بالرومنطيقية في ما يعود، إلى مزاج ذاتي ورؤية شخصية وتجربة خاصة، إذ يذكر أنه منذ أيام المراهقة ثم في سنوات دراسته في القدس وإنجلترا كان معنيا بالشعراء الرومنطيقيين الإنجليز «وكفاحهم من أجل تحقيق رؤاهم الاجتماعية والسياسية التي تتمثل، في بعضها، في حرية الإنسان، بأوسع معاني الحرية الفردية والجماعية، وإعطاء المرأة حريتها وحقها المطلق في ما تريد من حب وتجربة ومساهمة في تطوير المجتمع، والتأكيد على أهمية الحلم كقوة مغيرة نحو الإثراء النفسي والخلقي، وإصرار على براءة الإنسان الأولى، وفطرته على الخير إزاء ما يتمثل في السلطة وتنظيمات المجتمع من قوى تتيح للشر فعله الدائم... ونزعة هذا الإنسان التمردية من أجل استعادة الخير للإنسان، على غرار بروميثيوس...».

يبدو لي أن جبرا كان يقف ما بين عالمين متعارضين: عالم الرومنطيقية وعالم الحداثة، محاولا أن يوفق وأن يجمع بينهما. ولعل مما كان يشده إلى عالم الرومنطيقية تبنيه رؤية شعرائها الاجتماعية والسياسية كما عرفها، وإدراكه أن المجتمعات العربية لم تكن قد حققت بعد على أرض الواقع تلك الرؤية المتمثلة في حرية الإنسان وتحرر المجتمع، وتوقه إلى عالم أشبه ما يكون بعالم اليوتوبيا - بالجنة ما قبل السقوط - كذاك الذي حلم به قبل حوالي قرن من الزمان فرنسيس المراش (1836 – 1873) وأديب إسحق (1856 – 1884) ومن بعدهما جبران خليل جبران (1883 – 1931). وقد عمقت في نفسه هذا الشعور نكبة فلسطين المأساوية عام 1948 وهجرته القسرية من وطنه، فكانت تلك التجربة المريرة كما وصفها: «تجربة من خرج من الجنة فتذكرها.. هذا شيء لا أستطيع التغلب عليه.. كلما تذكرت طفولتي في القدس وددت لو أني أجعل منها قصيدة أو قصة». وارتبطت صورة الأرض في خياله بطفولته في بيت لحم فتحدث عن «صلتها بالأشجار والرياح.. صلتها بالأشواك والقريص.. صلتها بالزيتون والأعناب.. صلتها بالجبال البعيدة التي تراها تحيط بك أينما كنت أنت في الجبل، والآفاق التي تراها أبعد منها.. هذا كله لا شك في أنه ترك أثرًا مستمر الفعل في خيالي». وقد ألحت عليه صورة «الفردوس المفقود» وارتبطت دائما بأرض فلسطين وبمأساة النزوح الفلسطينية: «أنا أقول دائما: إن الفلسطيني شخص أرغم على أن يفقد براءته، وهو يريد أن يعود إلى براءته الإنسانية.. كما في قصة آدم.. يخرج من الجنة، ويريد العودة إليها.. لأننا جميعا، كل على طريقته، نريد العودة إلى هذه البراءة لنحول الأرض إلى جنائن». ويبدو لي أن مأساة «السقوط» الفلسطينية التي كانت تشد جبرا إلى عالم رومنطيقي تسكنه صورُ الطفولة والبراءة الأولى والطبيعة بعناصرها المختلفة، هي ذاتها التي دفعت به إلى عالم الحداثة الذي سعى إلى تحقيقه. ولعله لهذا لم يكن يشعر بوجود تعارض بين العالمين، أو أنه رأى أنه قادر على التوفيق بينهما. فإذا كانت مأساة السقوط من الجنة موتاً، ترسخ في نفسه تصميمٌ على مجابهة الموت والانتصار عليه حبا بالحياة: «كان علينا أن نتغلب على المأساة. فالبطولة (...) لا تتحقق إلا عندما تجابه الموت (...) وأنا أعتقد أن جيلنا – وخصوصا الفلسطينيين منا – عرف البطولة بهذا المعنى (...) كنا مصممين، أنا وأقراني، في تلك الأيام العصيبة على أن نبقى. يجب أن نبقى. ويجب أن نفعل من هذا كله أساسًا لتجديد الأمة». وإذ رأى أن «التجدد» معادل «للتغلب على الموت»، وأن «الميلاد الحقيقي هو التجدد المستمر»، اندفع إلى استرجاع أسطورة الأرض اليباب والتوق إلى الخصب بعد الموات التي أفادها من إليوت، ومن الأجواء العلمية والثقافية التي عاشها بكمبريدج، ومن قراءته للجزء الخاص بإله الخصب أدونيس في كتاب الغصن الذهبي لفريزر، ليرى من خلال تلك الأسطورة – كما رأى إليوت - سبيل الخلاص من العقم السائد في الأرض العربية وتحقيق الخصب: «فنحن مررنا بتجربة العقم التي هي تجربة الصحراء التي لا تُنبت إلا الأشواك. فنحن في انتظار المطر الذي سيخصب الأرض، ونحن في انتظار المفكر - الإنسان الذي سيكون رمزاً لقوة طبيعية تغير طاقتها في اتجاه الإيناع.. في اتجاه الخلق الجديد. شعرت أننا بحاجة إلى الشاعر، أو الروائي، أو المفكر الذي يمكن أن يكون أقرب إلى الفكرة البدائية عن «الإله الأسطوري»: قوته سحرية، بكلمته تنتعش الأرض. وهذا ما لم يكن لي أن أراه في ما كان يُكتب تلك الأيام. ورأيت في كتاب «جيمز فريزر» «أدونيس أو تموز» الكثير مما جعلني أدرك أن سكان عالمنا نحن بلاد الرافدين، فلسطين، وبلاد الشام – هم الذين ولَّدوا هذا النوع من التفكير. فكيف نرضى للغرب أن ينتعش بهذا الفكر، بينما لا ننتعش، نحن أنفسنا، به؟».

مأساة الهجرة الشخصية

ولا شك في أن ما ساعد جبرا على تجاوز الخاص إلى العام، وإلى تحويل مأساة هجرته الشخصية من أرض فلسطين إلى «نكبة أصابت الأمة»، وإلى قضية قومية تستدعي مواجهة موت جماعي-حضاري والانتصار عليه لتحقيق انبعاث الأمة، ثقافتُه التي اكتسبها من دراسته وإقامته في بريطانيا. فقد كان أول المبدعين العرب الذين تعرفوا إلى حركة الحداثة الشعرية الغربية من مصادرها الأولية ودرسوا على أيدي كبار أعلامها من النقاد في جامعتي كمبريدج وهارفارد من ناحية، وعايش، من ناحية ثانية، الأجواء التي عكستها الحرب العالمية الثانية على بريطانيا والحياة الأكاديمية فيها خاصة - وقد وصل إليها بعيد اندلاع تلك الحرب - أجواء أكدت، فيما رأى، حتمية المضي في مسيرة تجديد الفكر وتغيير العالم. وقد أدرك جبرا مبكرا، الارتباط القائم ما بين تلك الحركة والظروف الموضوعية والثقافية التي ولَّدتها، وهو ما عبر عنه في حديثه عن مرحلة دراسته في كمبريدج بقوله: «كنت على صلة بتلك النظريات.. الأدبية والنقدية التي درسها.. التي جاءت مغيرة للفكر الأدبي والفني في أواسط هذا القرن – وأنا أتحدث هنا عن عام 1940. كان هناك شعور بأن كل شيء سبق 1940 إنما ينتمي إلى العالم الذي حاولت الحرب الأولى أن تغيره، وربما لم تغيره بالضبط. الآن بدأ التغيير الحقيقي. الحرب، طبعا، قائمة على قدم وساق.. ولكن أهمية الفكر تبقى على حالها، وأهمية التجديد لا يمكن أن تناقش. فحتى الأساتذة الكلاسيكيون كان همهم، دائما، أن يكتشفوا الجديد.. وهذا ما جعلني أشعر، ربما أكثر بكثير مما شعرت به وأنا في القدس، بأن التجديد بات قضية مهمة جداً». وظل جبرا مسكوناً بهاجس التجديد والتغيير، حمله معه عائداً من كمبريدج إلى القدس التي ظل فيها حتى هجرته عام 1948: «أبحث عمن يفهمون هذا الصراع في نفسي نحو ضرورة التجديد. فكل شيء كان قد أصبح باليا.. ولا بد من التجديد».

هاجر جبرا من القدس إلى بغداد وهو يحمل، ربما أكثر من أي وقت مضى، رغبة عميقة في إحداث الجديد: «هذا ما كان في بالي عندما جئت إلى بغداد: فلنجدد كل شيء، وطالما نحن نرفض أن نقول: إننا ضحايا هزيمة، فإننا لن نهزم، ولن يستطيع أحد أن يقهرنا (...) وهو ما كان في بالي عندما كنت أقول: فلنجدد كل شيء، ولنعش لمستقبل سيتحقق للأمة كلها، مثلما يتحقق لي، أنا شخصيا». ولا شك في أن الصدمة التي تلقتها الأمة العربية عامة، والفلسطينيون خاصة، بالهزيمة العربية في عام 1948 وضياع فلسطين وإقامة دولة إسرائيل، زادت من قناعة المثقفين والمبدعين العرب بأن «كل شيء قد أصبح باليا.. ولا بد من التجديد». وقد كان جبرا رائداً إلى هذه الدعوة. وكان لهجرته إلى بغداد وانفتاحه على الوطن العربي بصورة أوسع، وانتشار الفكر القومي وتعميقه في مطلع الخمسينيات نتيجة المأساة الفلسطينية خاصة، كان له الأثر في اكتشاف التطابق ما بين المأساة الذاتية المتمثلة في الهجرة وضياع الوطن، والمعادلة لموت لا بد من الانتصار عليه لتحقيق الانبعاث، وما تعانيه الحياة العربية من «بلى» يستدعي التجديد في كل ناحية من نواحيها. وقد وجد جبرا في بغداد، كما يقول: «المدينة العربية التي رأيت فيها، في مجتمعها، في أناسها، في ظروفها التاريخية، آنئذ، إمكانات الحرية والحداثة، وتحقيق نوازع الخلق التي ستؤكد دورنا كأمة مساهمة في حضارة هذا القرن»، و«أنني باختياري هذه المدينة.. بغداد.. كنت محقا في أننا نجدد الأمة: نجددها رؤية، ونجددها نظرة ونفسية، ونجددها موقفاً حضارياً من خلال قيم الإبداع الجديد».

رفض الاستسلام

في تلك الأجواء المغموسة بالألم غير أنها مشحونة بالأمل، التي عاشها جبرا بعد هجرته من القدس، وفي ظل تلك التجارب المريرة التي خاضها الفلسطينيون خاصة والعرب عامة، إذ «إن الوضع العربي نفسه لم يكن أحسن حالا بكثير من الوضع الفلسطيني»، على حد قوله، ورفض الاستسلام للهزيمة واليأس والموت، عاد رمز أدونيس، الإله الميت المنبعث، يلح على جبرا من جديد ويسكن خياله وفكره. غير أن أدونيس لم يعد بالنسبة إلى جبرا، مجرد رمز استخدمه إليوت في قصيدته الكبيرة فأعجب جبرا به لأنه فتح آفاقا جديدة في الشعر الحديث، ولم يعد أدونيس مجرد نص أدبي لجيمز فريزر مؤثر في تشكيل الحداثة في الشعر والفكر، استماله فترجمه في منتصف الأربعينيات لأنه ينتمي إلى أرضنا وثقافتنا فحسب، بل إن جبرا أصبح قادراً على أن يرى في أسطورة هذا الإله الميت المنبعث الذي يخصب بدمه الأرض اليباب «فيحولها إلى حدائق» كما حلم جبرا، رمزاً لما تصبو إليه الأمة العربية من نهضة بعد كبوة، وما تحتاج إليه الحضارة العربية من يناع بعد قرون من الجفاف. وحين عاد جبرا إلى ترجمته التي وضعها في القدس للجزء الخاص بأدونيس من كتاب فريزر، أضاف اسم «تموز» إلى اسم «أدونيس»، وهو اسم هذا الإله في الحضارة البابلية - وأرى أن إقامته في العراق حينذاك عززت ميله إلى ذلك الاختيار: «كنت مأخوذا بالفكرة التموزية – أي أن عندنا قضية، وقضية مهمة جدًا». ولا شك في أن تربية جبرا المسيحية، وولادته وطفولته في بيت لحم، كان لهما أثر في التجائه إلى أسطورة الإله الميت المنبعث الفادي بدمه وتعلقه بها، وهو الرمز الأساسي في الدين المسيحي: «لا شك، التجربة الدينية عريقة في حياتي، لأني منذ الصغر نشأت عليها كوني من «بيت لحم» جعلني أشعر أن لي صلة بالمسيح، أو أنه أحد أصدقائي، لأنه مشى في طرقاتنا»، ويقول: «لقد عشت في صغري نوعاً من التماهي بيني وبين المسيح، لأنه ولد في المهد الذي كنت أزوره كثيراً في طفولتي، فكنت أتخيل أنني أرى المسيح، يمشي في طرقاتنا. كان لهذا أثر مهم في حياتي». وقد ساهمت تلك التجربة هي أيضا في تحقيق التطابق أو «التماهي» كما يدعوه جبرا، بين الذاتي والعام، فكانت صورة الإله الميت المنبعث، أدونيس/ تموز / المسيح، رمزا للخلاص الفردي ولتجاوز صدمة الهزيمة ومرارة الهجرة ومأساة ضياع الوطن من ناحية، وللخلاص القومي بالقضاء على جذور الانحطاط الحضاري ورموز الاستبداد السياسي ومظاهر التخلف الثقافي والبلاء الاجتماعي من ناحية أخرى، لمواجهة الموت على المستوى الشخصي وعلى مستوى الأمة والحضارة، بالبطولة الخارقة المعطية الحياة. هذا التطابق وهذا التماهي بين الذاتي الخاص والقومي العام الذي يتحقق بالرمز الحضاري وبالبنية الأسطورية في الشعر، هو أبرز سمات الحداثة في الشعر، بل لعله المبدأ الأساسي في تعريف الحداثة الشعرية. وقد كان لجبرا كبير الفضل على الشعر العربي الحديث في كشف أسطورة الإله الميت المنبعث التي غدت العمود الفقري لجانب كبير من نتاج أوائل المحدثين من الشعراء العرب في العقد الخامس من القرن العشرين، رغم اختلاف أساليبهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم. وقد أطلق جبرا مصطلح «الشعراء التموزيين» في مقالة له في مجلة شعر عام 1958، على مجموعة من هؤلاء الشعراء حددهم ببدر شاكر السياب وعلي أحمد سعيد (أدونيس) وخليل حاوي ويوسف الخال بالإضافة إلى نفسه، طبعت أسطورةُ الموت والانبعاث قصائدهم في الخمسينيات، واستلهموا رمز أدونيس / تموز / المسيح للتعبير عن رؤاهم لأزمة الإنسان العربي في هذا العصر من حيث هي أزمة ذاتية / قومية / حضارية ■