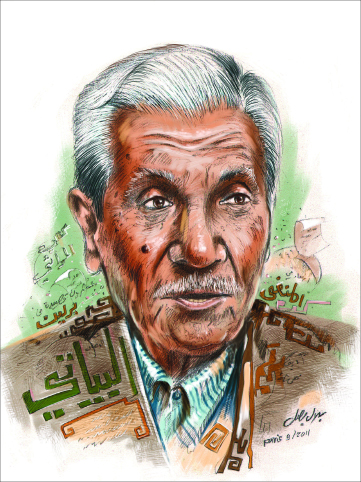

شاعر الطوطم وشبيهه

في هذا الملف وجهان للشاعر العراقي الكبير عبد الوهاب البياتي، أو مقامان له. يعزف في الأول شاعرٌ له ذائقة سحرية يتخيَّر طوطمية عالم البياتي باعتباره شاعر الأساطيرـ فيما تتأمل ناقدة متعمقة وجهه الثاني، عاشقة لمدينته - منفاه (دمشق). رؤيتان تضيئان الذكرى الرابعة عشرة لرحيل أيقونة في فسيفساء الشعر العربي.

وجه البيّاتي ورُقم الطين

الشاعر العراقي عبدالوهاب البياتي (1926 بغداد-1999 دمشق) هو في العربية، شاعر الطوطم وشبيهه. ولعله لهذه الناحية، قرين بورخيس شاعر الأساطير وجلودها. تنظر لوجه البياتي فتجده منحوتًا نحتًا كمعبد بابلي قديم، فوق خدّه الأيمن شامة كبيرة سوداء، ووجهه بشامته كأنه ناووس حجري، وقد أمسك بخيط الضوء الخفي الممتد في جسد الظلمات على امتداد العصور، وشدّ إلى ساحته الشعرية كائنات كثيرة تاريخية وأسطورية، فهو مولع باستنباش الأمكنة والأزمنة والوجوه الغاربة، يستنهضها من أماكنها وهياكلها، ويؤرّق سكان العالم السفلي بضربات معوله الضخم، لكي ينهض كل شيء من بواره وهلاكه ويمثُل بين يديه، يقف ككائن مرتجف من خوف الولادة وشغفها، فيغسله الشاعر بالماء المقدّس اللاذع، ويصوغ من هذه «الماغْما» التاريخية المتشكّلة من كسور التواريخ وكسور العشّاق والملوك والنساء والكهنة والصوفية، ومن بقايا المدن وآثار الهياكل ورقم الطين، مملكته الجديدة.

وجه البياتي شبيه برُقَم الطين المصفوفة إلى بعضها، فوقها قمر محترق أسود كبير.

استعادة أسرار الغابرين

ينتقل البياتي، من ديوان لآخر، وكأنه ينتقل من مدينة لأخرى، ومن امرأة لثانية، ومن دهر لدهر، ويستعيد أسرار الملوك الغابرين، والعشّاق المحترقين والمولودين بعشقهم، والعبّاد والفقراء والصعاليك، فاعلاً بالكلمات ما يفعله الخزّاف بالخزف، مع فارق الروح وقيمة البيان، فهو هنا يتمثّل بالخزّاف الأعظم.

وأعاد البياتي إلى الوجود الشعري الفاعل، سير وأحوال كل من عمر الخيام الذي عاش في نيسابور، وأبي العلاء المعرّي أعمى المعرّة وفيلسوف الشك، والحلاج، وشمس التبريزي، وجلال الدين الرومي وابن عربي، الذي أوصى الشاعر بأن يدفن إلى جانبه في دمشق، والمتنبي في مغامرته الكبيرة، مثلما أعاد لنا غارسيا لوركا المقتول في غرناطة، وناظم حكمت (أجمل ميت في العالم)، واستعاد عائشة وليلى وهند ولارا وخُزامى، واستنهض مدنًا وحضارات طمرت في الماضي تحت أنقاضها، بقدرة النطق وقوّة الشعر، وهو إذ يتنقّل بين الممالك والأحوال، وبين المنازل والأشخاص، فإنه يُحِلُّ ذاته محلّها حتى يصبح القناع الأصل والأصل القناع. وتكاد تسأل نفسك في قصائده: مَن هو ضمير المتكلم هنا، ومَن هو ضمير الغائب؟ المعرّي أم البياتي؟ الخيّام أم لوركا؟ حكمت أم جلال الدين الرومي؟ المتنبي أم نيرودا؟ وتسأل نفسك أيضًا أهي ليلى أم خزامى؟ هند، لارا، أم عائشة؟

فالبياتي هنا على صلة بالإشراق الشعري والعرفاني بلا ريب، والأعجب أن تراه وكأنه يقبض على حلقة الفيزياء والرياضيات العلمية أيضًا.. حلقة السفر والتحوّلات في الزمان والمكان، ففي أسطر قليلة من قصيدة قديمة له هي قصيدة «بكائية» من ديوان «الذي يأتي ولا يأتي» يضع الشاعر يده على هذه المسألة الخطيرة في السفر والتحوّلات.

يصوّر البياتي في هذه القصيدة، من خلال استبطانه للسيرة الذاتية والشعرية للشاعر الفارسي عمر الخيّام، عودة الشاعر إلى نيسابور، ليسأل عن حبيبته «عائشة» التي سبق أن ماتت ذات يوم ودفنت في سرداب من سراديب تلك المدينة، ويجول بطرفه بين الحفر، لعله يراها تعود ثانية إليه، وتنبثق من ظلمات الموت، ومن تفسّخ القبور، ويأتيه صوت من الغيب ينبئه بأنّ عائشة ماتت موتًا أكيدًا، فعلامَ السؤال؟ أنزلها الحفّار إلى القبر من «ها هنا»، وكانت في ثياب العرس حين دُفنت، ووضع فوق رأسها تاجًا من الزهور، والعلامة أن ساحرة تبعثها إلى القبر تبكي وراء نعشها، وأن عصفورًا حطَّ على التابوت.

لكنّ الشاعر يتبع موت حبيبته بلا دليل، حتى يؤرّق حارس العالم السفليّ بصوته فيقول:

«عائشة ليست هنا

ليس هنا أَحَدْ

فزورقُ الأَبَدْ

مضى غدًا

مضى ولم يعُدْ».. في ما يشبه النزول صعودًا في الزمان، فكيف ذلك؟

نرى بدايةً، أنّ ثمة جانبًا من السحر والغموض في المشهد، فصلة الموت بالحياة ومسألة الانبعاث أو التجدّد والعودة من العالم السفلي، ومن رحلة الموت الغامضة إلى أنوار هذا الوجود، هي من مسائل الحدس الشعري والصوفي، مثلما هي من مسائل الفكر الفلسفي والديني. أما نسبيّة الأزمنة والأمكنة ومعنى التحوّل أو التنقّل من مكان لآخر، ومن زمان لآخر، فهو موضوع الفيزياء الرياضية الحديثة.. فجملة «فزورق الأبد/مضى غدًا» تشير إلى أن الرحلة التي تحرّكت في الماضي من خلال فعل «مضى»، بصيغته في الماضي، إنمّا تحرّكت منحدرة إلى أعلى من خلال ظرف الزمان «غدًا» فثمة رجوع إلى الأمام في هذه الحركة.

كان هناك ثلاث فرضيّات للسفر بين نقطتين، قدّمتها الفيزياء الرياضية الحديثة، من خلال نظرية النسبيّة:

● الفرضيّة الأولى: سافر الآن تصل البارحة.

● الفرضية الثانية: سافر الآن تصل الآن.

● الفرضية الثالثة: سافر الآن تصل غدًا.

والعنصر المحدّد لهذه الأسفار والأزمنة هو عنصر السرعة. إن عنصر سرعة الصوت أو سرعة الضوء هو الذي يجعل غد المسافر (أ) على سبيل المثال، بارحة المسافر (ب)، فرحلة البياتي الشعريّة جزء من رحلة السنوات الضوئية.

الحفر على وجه «عائشة»

لعل في الحفر على وجه عائشة في شعر البياتي، ما يدلّ على ذلك. فقد بدأ الشاعر يتعامل مع هذا الاسم/الرمز منذ قصيدة «بكائية» المبكّرة. ولم تتوقف حفريات البياتي بحثًا عن هذه المرأة المدينة المسحورة حتى آخر أيامه على الأرض. إنه شاعر الطوطم وقرينه. فمن هي «عائشــــة» الــتي غرَبَتْ على زورق الأبد، نزولاً إلى صعودها، واختفاءً نحو ظهورها؟

يصعب رسم صورة واضحة المعالم لعائشة في قصائد البياتي.

لن يتاح لنا ليلة «للقبض على عائشة» في هذه الأشعار. فالقبض عليها كمثل القبض على فراشة من نور. فهي امرأة ذات ظهورات كثيرة متباعدة في الأزمنة والأمكنة. وأوّل ما ورد من ذكرها، هو أن عمرالخيّام أحبّ في صباه صبيّة حبًا عظيمًا، ولكنها ماتت بالطاعون.. ولم يتحدث عنها في أشعاره. وهذه الصبية، إذ ماتت بين يديّ الخيام، عاشت بين يدي البياتي، كان موتها في «نيسابور» وحام يومذاك فوق رأسها نسر، وسُلخ جلدها، وشويت بالنار، لكنها عادت فنهضت مع نهوض المدينة، تكوّنت كما يتكوّن البشر الفانون: «من زبَدَ البحر ومن قرارة الأمواج».

وعائشة امرأة تموت في الحياة، لكنها تحيا في العدم. شوهدت مرة على صورة صفصافة تبكي على الفرات وتتجدّد مع الفصول. وفي مراثي البياتي لها، غالبًا ما تنبثق زغاريد تستقبل ولادتها من موتها، فكأنّ عائشة (وهي لغة اسم الفاعل المؤنث من عاش) هي الحياة الحية في حركتها. وكما ظهرت عائشة في نيسابور، ظهرت في غرناطة، فقد وصفها الشاعر هناك بل رآها، كما ورد في ديوان «الموت في الحياة»:

«تشُقُّ بطنَ الحوتْ

ترفع في الموت يديها

ترفع التابوتْ»

ولابدّ لعائشة من الموت لكي تولد، فإذا امتنع عليها الموت امتنعت الولادة. يقول:

«أموتُ من كوني لا أموتْ»

وأين تنام «عائشة» يا تُرى؟

يرى البيّاتي في قصيدة «مرثيّة لعائشة» من ديوان «الموت في الحياة» أن عائشة تنام في مكان لا يظهر ولا يختفي، وفي سرير حائر هو أشبه ما يكون بالشجرة القرآنية المباركة {زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار}، ويسمّيه الشاعر «المابين»:

«عائشة تنام في المابين»

ويالله وهذا «المابين» ما أشفّه وما أشدّ حلكة أنواره!

إنه غامض كأنه تلاطم النور بالديجور.

ومدن عائشة التي تولد فيها لتموت وتموت لتولد، مدن كثيرة، وأسماؤها شتى، لعلها كدوران الليل على النهار، والنهار على الليل. وفي مثل هذا الدوران تدور القصيدة، فهي تلتفّ على نفسها فتسلّم كل عبارة نفسها للعبارة التي تليها كموجة من بعد موجة، ويتدافع بحر القصيدة بين يدي الشاعر على صورة غزّولة مشتعلة بأضوائها.

وتتحرّك كزوبعة صغيرة من كلمات تدور على نفسها، وهي تقنيّة البياتي الشعرية، من بداياته الشعريّة:

«بالأمس كُنّا/آه مَنْ كُنّا ومَن أمسِ يكونْ؟

نعدو وراء ظلالنا

كُنّا ومَنْ أمسِ يكون؟

لا نرهب الصمت الذي

تضفيه أشباح الغروبْ

حتّى النجومْ

كنا نقول بأنها كانت عيونْ

للأرض تنظر في فتونْ

حتى النجومْ

كانت عيونْ

ولربّما كانت تحدّقُ في الفراغِ

ولا تنامْ

وفي الظلامْ

كانت مدائننا تقامْ

وفي الظلامْ

كنّا نحدّق في الفراغ ولا ننامْ

(من ديوان أباريق مهشّمة)

و«عائشة» هي أيضًا «لارا»، خالبة لب شمس الدين التبريزي، خالب لب جلال الدين الرومي. يقول:

«قلّد شمس الدين

لارا، رايته

وقال لها: كوني لارا

أو ليلى

أو هند

.. قالت عائشة

للناي الباكي»

(من قصيدة قراءة في ديوان شمس تبريز لجلال الدين الرومي) وهي في غرناطة، في قصر الحمراء، تظهر وتختفي في آخر الليل، تمضي لا تترك عنوانًا بل تترك الشاعر وحيدًا أعمى في الحبّ لا يعرف في المنفى أحدًا ولا يعرفه أحد:

«في قصر الحمراء

في غرفات حريم الملك الشقراوات

أسمعُ نايًا شرقيًا وبكاء غزال

أدنو مبهورًا من هالات الحرف العربيّ

المضفور بآلاف الأزهار

أسمع آهات

كانت لارا تحت الأقمار السبعة والنور الوهّاج

تدعوني فأقرّب منها وجهي محمومًا أبكي

لكنّ يدًا تمتدُّ وتقذفني في بئر الظلماتْ

تاركةً فوق السجّادة قيثاري

لم تتركْ عنوانًا (قال مدير المسرحِ وهو يمطّ الكلمات)

شمس حياتي غربَتْ

لا يدري أحد

الحب وجود أعمى ووحيد

ما من أحد يعرف في هذا المنفى أحَدًا

(من ديوان قمر شيراز).

وتتكرّر ظهورات «لارا» أو «عائشة»، يودّعها الشاعر في غرناطة ليلتقي بها فجأة في بار ليلي من بارات لندن. ويصف البياتي ما حصل في تلك الليلة، ليقول:

«شاحبة كالوردة تحت عمود النور رآها

ضَحِكا

دَخَلا بارًا

طَلَبا كأسين

اقتربت منهُ

وضعت يدها في يدِهِ

غَرِقا في حلمٍ فرآها ورأته في أرض أخرى

تحرقها شمس الصحراء

لندن كانت تتنهّد في عمق

عائشة اسمي قالت

وأبي ملكًا أسطوريًا كان

يحكم مملكة هدّمها الزلزالْ

في الألف الثالث قبل الميلاد..».

أينَ تقيم عائشة؟

هل تقيم عائشة في مكانٍ معيّن؟

في إحدى روايات البياتي الشعريّة، يرى أن عائشة كانت تعيش على نهر الخابور، وكان لها هناك بستان.

«بستان عائشة على الخابور

كان مدينة مسحورةً/عربُ الشمالْ

يتطلّعون إلى قلاع حصونها

ويواصلون البحث عن أبوابها» (من ديوان «بستان عائشة»).

لكنّ المدينة اختفت واختفى بستان عائشة، ولا أحد يعرف متى وأين:

«الموتُ عرّاف المدينةِ

هادمُ اللذاتِ

يعرف وحده

أين اختفى بستان عائشةٍ

وفي أيّ العصور» (بستان عائشة).

وفي صورة جانبية من الصور العديدة التي يرسمها البياتي لعائشة، يصوّرها على أنها وجه وراء القناع:

«وجه وراء قناعِهِ

يخفي مدائن صالحٍ

وحدائق الليمونِ في أعلى الفرات».

ونحن نتعرّف على الموطن التاريخي لعائشة من خلال التعرّف على وطنها الشعري، فقد كانت تعيش في مدائن صالح في أعلى الفرات على الخابور، في مملكة طمرها الزمانْ، ثم عادت لتظهر في مدائن شتّى، على هذه الكرة الأرضية.

يوضح البياتي في كتابه «قيثارة الذات» وهي مذكراته وسيرته التي نشرها، شيئًا من أحوال عائشة، يقول: «أما مَنْ هي عائشة، وما هو بستانها، فبستانها يقع بين مدائن صالح وأعالي الفرات، حتى نهر الخابور، هذه الأرض التي تسمّى «الهلال الخصيب» هي وطن عائشة. وهي المنطقة التي كانت حاضنة للاختمار الروحي للعرب قبل الإسلام. وإنّ العرب في اندفاعهم لأعالي الفرات، قد حجّوا إلى الخابور، ليكتشفوا بستان عائشة الذي كان أيضًا مدينة مسحورة، كان عرب الشمال هؤلاء يحجّون إلى هذا النهر، وإلى هذه المدينة المسحورة، كل عام، في فصل الربيع، فيقدّمون الأضاحي والقرابين للنهر، كي تفتح لهم أبواب المدينة».

عائشة في نظرنا هي امرأة الشعر، وصورتها الكائنة بين الخريطة والتاريخ والأسطورة، في مكان يظهر ويختفي، وزمان يتأرجح في المابين، هي صورة قصيدة البياتي، وقد أوجدها على صورته ومثاله. «صارت شكلاً والشكل وجود» كما يقول. وهي مثله طوطم، وهو شاعر الطوطم العظيم في العربية■