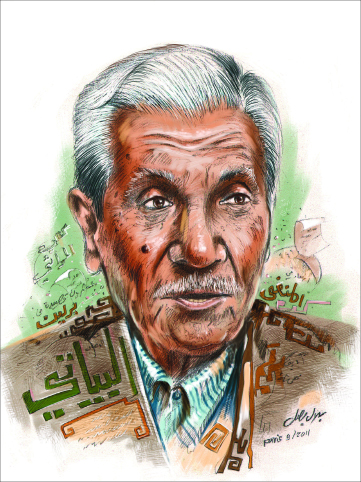

في الذكرى الرابعة عشرة لرحيل عبدالوهاب البياتي... الشاعر يلتحم بمعشوقته دمشق

في مطلع عام 1999 حطّ عبدالوهاب البياتي (1926- 1999) رحاله في دمشق بعد عمر من التطواف في مدن العالم بعد أن غادر موطنه العراق، وكأنه اختار دمشق لتكون محطّته الأخيرة. فمنذ أن دخل البياتي عالم الصوفي الكبير محيي الدين ابن عربي منذ أوائل السبعينيات بعد أن أعاد قراءة الفتوحات المكية وديوان ترجمان الأشواق، وزار إثر ذلك ضريح الشيخ الأكبر على سفح جبل قاسيون، ظلّ ابن عربي رفيق دربه، وظلّت دمشق تسكن خياله ووجدانه، وظلّ يحمل في أعماقه حنينًا دافقًا إليها. وكان البياتي قد أوصى بأن يدفن إلى جانب ضريح ابن عربي ليطلّ على دمشق، إطلالة قاسيون وإطلالة ابن عربي على المدينة المعشوقة. وكان للشاعر ما أراد حين رحل رحلته الأخيرة يوم الثالث من أغسطس عام 1999.

كان اللقاء الإبداعي بين البياتي وابن عربي لقاء محوريا في تجربة البياتي الشعرية. ويبرز هذا اللقاء في أكثر صوره جلاء في قصيدة البياتي «عين الشمس أو تحوّلات محيي الدين ابن عربي في ترجمان الأشواق»، القصيدة الأولى في ديوانه قصائد حبّ على بوابات العالم السبع، الصادر عام 1972، كما سنبيّن في تحليلنا لها, بل إن هذه القصيدة تبدو كأنها نبوءة الشاعر بالتحامه عبر الموت بأرض دمشق، قبل موته بما يزيد على ربع قرن من الزمن. بل لعله حين قرر أن يستقر في دمشق بعد طول ترحال كان يشعر بأن جذوة العمر قد بدأت بالذبول، فاختار تحقيق حلمه القديم بملازمة الشيخ الأكبر بلا انقطاع، وإلى الأبد.

غير أن ذلك اللقاء الإبداعي يطرح على الناقد أسئلة لابد أن يجيب عنها في دراسته لقصيدة البياتي هذه: كيف يَجمع شاعر حديث بين رؤيتين للعالم متضادتين: الصوفية والحداثية؟ وكيف يوفّق بين تجربتين متعارضتين؟ كيف يلتقي عالَم السكون الماورائي الذي يسكنه الشاعر الصوفي بعالم التحوّل التاريخي الذي يعيش فيه الشاعر الحديث؟ وكيف تتحوّل رؤية صوفية تتطلّع إلى المطلق المجرّد إلى رؤية حضارية تسعى إلى إدراك الفعل الإنساني في حركيّته التاريخية المتجسّدة؟ وليس المقصود بهذه الأسئلة تناول قضية التعبير الشعري عن المجرّد، فقد عبّر الصوفيون عن المجرّد المحسوس بالمجسّد فكان التعبير الصوفي الرمزي بصورة المرأة المعشوقة كناية عن العشق الإلهي السامي والمتعالي. غير أن المتصوّفة ظلوا في مجال الغيبيات منقطعين عن الأرض وعن حركة التاريخ والتحوّلات الحضارية، وهي القضايا الأساسية التي تشتعل في ضمير الشاعر الحديث حقا، وتسكن وجدانه. وقد أدرك البياتي، وهو من روّاد الشعر العربي الحديث، لوَعيه العميق للقضية الحضارية، أن المرحلة التاريخية التي ازدهر فيها التصوّف الإسلامي كانت مرحلة أفول حضاري، فيما رأى أن المرحلة التي يعيش فيها، مرحلة تطلّع إلى الانبعاث الحضاري العربي المنشود. لذلك لم يتبّنَ البياتي التصوّف بما هو رؤيا ميتافيزيقية خالصة، فوصف ما سمّاه في حوار له «مرحلة ابن عربي» في شعره بـ«ميتافيزيقيا تاريخية، أي ناتجة عن معاناة وجودية مرتبطة بما هو أرضي. فالشعر العاجز عن مثل هذا الربط تغلب اللفظية فيه على المعاناة», لذا لم يلتزم البياتي الموقفَ الصوفي من الوجود، بل أفاد من القاموس الصوفي، وتحوّل بعباراته ومصطلحاته إلى آفاق دنيوية وإنسانية وتاريخية وحضارية. يقول في الحوار ذاته: «إن مراحل التقهقر الحضاري في التاريخ العربي خلقت فراغات روحية فجاءت الميتافيزيقيا لتسدّها. ولأن المتصوّف الإسلامي لم تكن له أهداف سياسية أو اجتماعية واضحة، فإنه لم يلعب دورًا في تغيير الواقع. وباستثناء الحلاج، كان أكثر المتصوّفة يتراجعون عن مواقفهم... وكان التصوّف أحيانًا ردّ فعل سلبيا للظلم الكوني والاجتماعي وأداة كابحة للتمرّد والثورة».

يبدأ البياتي قصيدته بقوله:

أحمل قاسيونْ

غزالة تعدو وراء القمر الأخضر في الديجورْ

ووردة أرشق فيها فرس المحبوبْ

وحمَلا يثغو وأبجديةْ

أنظمه قصيدة، فترتمي دمشق في ذراعه قلادة من نورْ

أحمل قاسيونْ

تفاحة أقضمها

وصورة أضمّها

تحت قميص الصوفْ

أكلّم العصفورْ

وبَرَدَى المسحورْ

فكل اسم شارد أو وارد أذكره: عنها أكنّي واسمها أعني

وكلّ دار في الضحى أندبها: فدارها أعني

توحّد الواحد في الكلِّ

والظلّ في الظلِّ

ووُلِد العالَمُ من بعدي ومن قَبلي

يبدأ البياتي قصيدته بذكر جبل قاسيون المطلّ على دمشق حيث يرقد ابن عربي عند سفحه في مثواه الأخير. فيكون أول ما يفعله هو الانتقال بتجربة ابن عربي في ديوانه ترجمان الأشواق من مدينة مكة -حيث كتبه الشيخ الأكبر مخاطبا فيه، كما يقول في مقدمة ديوانه، ابنة أحد فضلاء مكة، وهو الشيخ أبو شجاع زاهر بن رستم بن أبي الرجا الأصفهاني، واسمها النظام، الملقّبة بـ «عين الشمس»، كانيا بها عن العزّة الإلهية – إلى دمشق. فينتقل البياتي بتجربة ابن عربي من العاصمة الدينية للخلافة العربية الإسلامية إذا جاز التعبير، إلى العاصمة السياسية الأولى للخلافة العربية الأُمويّة. كذلك فإن دمشق، وهي مستقَرّ ابن عربي ومنزله الأخير، تظلّ الرمزَ الأكبر لتحقيق ابن عربي مسعاه الصوفي للالتقاء بالمعشوق – الله – والاتحاد به.

ويزخر المقطع الأول من القصيدة بالرموز، بعضها يأخذه البياتي من ابن عربي ويشحنه بالدلالات الجديدة، وبعضها الآخر يضيفه إلى قاموس ابن عربي ليولّد به الرؤية التاريخية والحضارية التي يرمي إلى تجسيدها. فجبل قاسيون، حيث يرقد ابن عربي على سفحه في مثواه الأخير، يلتقي مختزِلا الزمان والمكان، بالجبل الذي كلّم الله فيه موسى، وبالجبل الذي صعد منه إيليا إلى السماء، وبجبل الزيتون حيث صُلب المسيح، وبجبل عرفات، وكأن الجبل رمز اللقاء بين الله والإنسان. لكن الشاعر لا يقف فوق الجبل ليتصل بالله، لكن الجبل ينتصب بين يديه، يحمله الشاعرُ ويضمّه إليه. فيبدأ البياتي من الجملة الأولى في القصيدة بتحوير الرمز الديني والصوفي وتجاوزه ليشقّ طريقه الخاصة به، ويجسّد رؤيته المختلفة عن رؤية ابن عربي، ويخطّ تجربته المغايرة للتجربة الصوفية الميتافيزيقية. وبهذه الصورة المدهشة التي يفتتح بها الشاعر قصيدته، يحقق الالتحام بين ذاته وبين الأرض: إنه هو قاسيون وقاسيون هو، وبذلك ينقل مبدأ وحدة الوجود الذي قالت به المتصوّفة، من نطاقه الكوني الماورائي إلى أرض الواقع.

التماهي مع قاسيون

وتتتابع في هذا المقطع الشعري الرموز: فقاسيون الذي تماهى مع الشاعر هو أولا غزالة تعدو وراء القمر الأخضر في الديجور. ورغم أن البياتي يأخذ رمز الغزالة من شعر ابن عربي، حيث يتكرر هذا الرمز للدلالة على المعشوقة الإنسانية التي يكني بها الصوفي عن المعشوق الحقيقي، وهو الله، فإنه يضفي على رمز الغزالة، وهو رمز محوري في القصيدة، يضفي عليه دلالات جديدة تنقله إلى عالمنا الأرضي الواقعي، للتعبير عن الهموم التاريخية والحضارية التي يعيشها الشاعر العربي الحديث. فالغزالة في هذه الصورة الأولى تعدو في الظلام، لكنه ظلام غير دامس، إذ يُضيئه قمر أخضر تنطلق الغزالة عدْوًا تسعى إلى بلوغه. إنها من قلب الظلام تندفع إلى النور، ومن أعماق الموت القاتم تتجه مسرعة إلى اخضرار الحياة. هنا، في الإطار التاريخي والحضاري الذي رسمه الشاعر لقصيدته، يرمز الظلام إلى الانحطاط الذي تعاني منه الحضارة العربية ويتخبّط فيه تاريخنا العربي الحديث. لكن الشاعر لا يلغي النور والاخضرار، بل إنه يصوّر الانطلاق إليهما. وسنعود إلى رمز الغزالة الذي يتطوّر في هذه القصيدة ليكشف رؤية البياتي للواقع السياسي والتاريخي والحضاري العربي في عصرنا.

رموز بارزة

وتتضافر الرموز لتستكمل التعبير عن رؤية الشاعر وتجسّد تجربته الشعرية: فالوردة التي يرشق بها فرسَ المحبوب ترمز إلى الحبّ، والحمَل يرمز إلى البراءة، وهو رمز من رموز المسيح الذي وُصف في الإنجيل، ويضيف الشاعر «الأبجدية» رمز الحضارة الإنسانية، و«القصيدة» وهي التعبير الثقافي والفني الأعظم بتلك الأبجدية. ويرمز قضْمُ التفاحة إلى المعرفة الإنسانية المجسَّدة في رمز آدم، وتروي أسطورة الخليقة في التوراة أنه قضم التفاحة التي قدّمتها إليه حواء في الجنّة فتفتّحت عينا الإنسان على الحقيقة الأرضية وعرف الخير والشرّ، وكان السقوط من الجنّة إلى عالَم الكون والفساد ونشأةُ الحضارة الإنسانية. وتظهر المعشوقة، «عين الشمس»، في هذا المقطع من دون أن يسمّيها الشاعر، لكنه يشير إليها باقتطاف الإشارة التي يخصّها بها ابن عربي في مقدمة ترجمان الأشواق، حيث يقول: «فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها أكنّي، وكل دار أندبها فدارها أعني»، فتكون عينُ الشمس في قصيدة البياتي، كما هي في ديوان ابن عربي، الرمزَ الجامع لكل الرموز الأخرى: يتّحد المتصوّف بها ليبلغ الملكوت الأعلى، ويتّحد الشاعر الحديث بها فيضمّها إليه صورةً تحت قميص الصوف الذي اشتهر المتصوّفة بارتدائه - ويُقال إنهم سُمّوا متصوفة لذلك - تلتصق بجسده وتتحد به، كما يضمّ قاسيونُ دمشقَ بين ذراعيه، فتكون المعشوقة، عينُ الشمس، هي دمشق في أحضان الشاعر-قاسيون. ودمشق قلادة من نور، رمز تألقها الحضاري زمن ولادة الخلافة العربية وإشعاعها الحضاري، وهو النور الذي تعدو الغزالة إليه في وسط الظلام لتعود إلى زمن الألق الحضاري العظيم.

ويصوّر البياتي في المقطع الثاني من القصيدة حال الحوار مع الموجودات-الرموز إلى أن ينتهي إلى حال المشاهدة والكشف الصوفي، وهو الحوار مع الذات الكبرى الذي يدلّ عليه برمز البرق والسحابة: فالسيّد والعاشق والمملوك والقطب والمريد، وهي مصطلحات صوفية، صور مختلفة أو حالات متعددة لذات المتصوّف الساعي إلى المشاهدة والكشف. ويتمّ اللقاء بتلك الذات السامية، التي يطلق عليها اسم «صاحب الجلالة» - وهو مصطلح ذو وجهين: ديني ودنيوي - وتكون هدّيته إلى العاشق-الرائي، غزالة. وهنا يعود الشاعر من جديد إلى رمز الغزالة ليطوّره، فتنكشف لنا شيئا فشيئا دلالاته، يقول:

كلّمني السيد والعاشق والمملوكْ

والبرق والسحابةْ

وصاحب الجلالةْ

أهدى إليّ بعد أن كاشفني غزالةْ

لكنني أطلقتها تعدو وراء النور في مدائن الأعماقْ

فاصطادها الأغرابُ وهي تعدو في مراعي الوطن المفقودْ

فسلخوها قبل أن تُذبح أو تموتْ

وصنعوا من جلدها ربابة ووترًا لِعودْ

وها أنا أشدّه: فتورق الأشجار في الليل ويبكي

عندليب الريحْ

وعاشقات بَرَدى المسحورْ

والسيد المصلوب فوق السورْ.

هنا يصرّح الشاعر بلفظ الوطن ليحوّل الرؤيا الصوفية رؤية تاريخية-حضارية معاصرة. هذه الغزالة انطلقت في مراعي الوطن، في مدنه التي انطوت في أعماق الشاعر وأحاط بها في ذاته. فذاته ليست الكون الصوفي الصغير الذي يطوي الوجود الكوني الكبير، فاتحاد الصوفي في الذات الإلهية يعادله اتحاد الشاعر الحديث بالوطن الذي سمّاه البياتي «الوطن المفقود»، لأنه وطن يتحكّم به الغرباء. والغزالة التي كانت هديّة المكاشفة العظمى بين الشاعر ومعشوقه الأكبر، هي الثورة التي طالما رآها البياتي سبيلا إلى محو الظلام والموت وتحقيق الانبعاث على المستوى السياسي والحضاري للأمة العربية، فهذه الغزالة-الثورة تنهض من قلب الظلام ساعية إلى النور وإلى القمر الأخضر، لكن الغرباء، وهم أعداء هذه الثورة، وأعداء التحوّل إلى النهضة، وأعداء انبعاث أبناء هذا الوطن، يجهضونها فتتحوّل أغنية حزينة ينشدها الشاعر الحزين، فتبكي رموز الانبعاث في الوجود: عندليب الريح، رمز قوة التغيير التي تقتلع مظاهر الجمود والانحطاط، وعاشقات بردى، نهر دمشق الذي يرويها ليعيد إليها الحياة، والمسيح المصلوب فوق أسوار المدينة ينتظر الانبعاث.

ويتألف المقطع الثالث في القصيدة من سطر شعري واحد يظهر فيه اسم عين الشمس لأول مرة في القصيدة:

تقودني أعمى إلى منفاي: عينُ الشمسْ

غير أن عين الشمس، رمز المعشوق الأكبر في ترجمان الأشواق ورمز المكاشفة والاتحاد التام بالمعشوق، ورمز السعادة المطلقة، يرتبط اسمها هنا بالعمى والمنفى، فالشاعر لم يعد قادرًا على المشاهدة، فقد استأثر الأغراب بوطنه وأصبح هو منفيًّا في الخارج. والمنفى هو فقدان الحرية، وهو الموت بالنسبة إلى البياتي، وطالما ربط بينهما في كتابه «تجربتي الشعرية»: «فالنفي والغربة التي يشعر بها الفنان وهو يجوب العالم بعيدًا عن أرضه، إنما تعني أن يواجه الشاعر فقدانَ حريته، وأن يواجه موته مع كل منفى جديد ... إذ تصبح كل خطوة غربة جديدة نحو أرض الموت التي لا عودة منها». لكن البياتي يرى في الثورة سبيلا للانتصار على الموت والمنفى: «ولكن الموت والمنفى لا يحدثان، ولا ينتصبان فوق حياتنا دون محاولة الإجهاز عليهما، دون التمرّد ضدّهما، والثورة على ما يمثلانه في هذه الحياة».

في انتظار البرق

ويصوّر البياتي المعشوقة-الرمز، عين الشمس، في المقطع الرابع من القصيدة، فيعود إلى أبيات ابن عربي الشعرية ويقتبس من معجمه الشعري، فيقول:

تملّكتني مثلما امتلكتها تحت سماء الشرقْ

وهبتها ووهبتني وردة ونحن في مملكة الربّ نصلّي

في انتظار البرق.

ويقول ابن عربي في ترجمان الأشواق، مشيرًا إلى عين الشمس:

تمــــلّـــكنــــي وتمــــلّــــكــــتــــــهْ فكلٌ لصاحبه قد ملَكْ

ويقول أيضا:

رأى البرق شرقيّا فحنَّ إلى الشرقِ

ولو لاح غربيّا لحنَّ إلى الغربِ

غير أن التجربتين تختلف إحداهما عن الأخرى: ففيما يحقّق ابن عربي المشاهدة وينال الكشف الصوفي المنشود الذي يرمز إليه بالبرق الآتي من الشرق حيث تطلع الشمس وينبعث النهار الجديد، يبقى الشاعر الحديث وحيدًا في منفاه. تهجره عين الشمس فتنتفي علاقة العشق التي ربطت بينهما فيتحوّل عبدا لها لا عاشقا. وهنا يفترق أيضا عن المتصوّف الذي تتميّز علاقته بالله بكونها عشقا لمحبوب لا علاقة العبد بالسيّد. تعود عين الشمس إلى دمشق لتلتحم بها وتحقق تطابقها معها، وتتركه في المنفى ميتا في الحياة يحلم بالعودة إلى وطنه. ولكن هذا الوطن، وهو وجه هذه المرأة، جبينها وعيناها، وأمل الانبعاث الذي يرمز إليه الشاعر بومض البرق عبر الليل، ليس سوى سراب يرسمه في دفاتر الماء فتذوب صورته، ويخطّه في الرمل فتمحوه الرياح. ويصبح عالمه وهميا، قائما خارج الزمن بلا وجود حقيقي، تختلط فيه الحياة بالموت، يقول:

لكنها عادت إلى دمشقْ

مع العصافير ونور الفجرْ

تاركة مملوكها في المنفى

عبدًا طروبًا آبقًا مهيّأ للبيعْ

وميّتًا وحَيْ

يرسم في دفاتر الماء وفوق الرملْ

جبينها الطفل وعينيها وومض البرق عبر الليلْ

وعالما يموت أو يولد قبل صيحة الموت أو الميلادْ

هذا العالم الضائع بين الموت والميلاد هو أرض الوطن التي يتوجّه إليها الشاعر في المقطع الخامس مخاطبًا بقوله:

أيتها الأرض التي تعفّنت فيها لحوم الخيل والنساءْ

وجثث الأفكارْ

أيتها السنابل العجفاءْ

هذا أوان الموت والحصادْ

فالأرض يسودها الموت منذ زمن بعيد: ماتت فيها النساء، العنصر الأنثوي في الوجود المعطي الحياة، وماتت فيها الخيل، رمز البطولة والفروسية والفتوحات العظيمة، وتقادَم زمنُ الموت حتى تعفّنت لحوم من ماتوا، واستحالت الأفكار، الطاقة الخلاّقة في الوجود، جثثا هامدة، ويعمّ الأرضَ الخرابُ، فتغدو السنابل، وهي رمز من رموز تموز، إلهِ الخصب الميت المنبعث، ورمز انبعاث المسيح في صلوات الكنيسة، تغدو هزيلة وشحيحة، اجتاحها الجفاف وأفناها الموت، فغدا الحصاد صورة أخرى من صور الموت بدلا من أن يكون رمزا للخصب والخير والحياة.

دمشق الصبية والنبيّة

ويعود البياتي في المقطع السادس من القصيدة إلى دمشق القريبة البعيدة: الملتحمة بجسد الشاعر والمحققة انبعاثها في قلبه وضميره، والأبعد من نجم الثريا عنه وعن تحقيق الانبعاث الحقيقي المنشود. فالشاعر الشهيد المحترق شوقا إلى المعشوق، محكوم عليه بالإعدام، ينتظر حبل المشنقة، وهو يعاني نزيفا في الذاكرة التاريخية، وينتهي إلى ما يشبه الاستسلام، فيحس كأن الفراق والموت قدَر مكتوب، وكأن الترحال مصير محتوم في الأرض اليباب التي جفّ ماؤها، وحُرمت أرضها من العشب، وانطفأت فيها جذوة الحياة، وتعفّنت فيها لحوم الخيل والنساء، ومات الفكر المبدِع. ومَن هو المعشوق الذي يحترق الشاعر شوقا إليه؟ إنه دمشق، المدينة الصبيّة والنبيّة، عين الشمس، الحقيقة التاريخية-الحضارية التي حلّت في ضمير الشاعر الحديث محلّ الحقيقة الكونية-الغيبية التي اتحد بها الشاعر المتصوّف، دمشق الانبعاث الحضاري المنشود بعد قرون من الموت والانحطاط.

غير أنّ الشاعر يعيش غربته مضاعفة، فهو غريب حتى في وطنه، فالحب ممنوع في الأرض اليباب، والمحبّ يُرمى بالجنون، يحكم عليه به القانون؛ يقول في المقطع السابع من القصيدة:

لا تقتربْ ممنوعْ

فهذه الأرض إذا أحببت فيها حكَمَ القانونْ

عليك بالجنونْ

ويحيل هذا المقطع إلى أسطورة الأرض اليباب، التي استلهمها الشعراء العرب المحدثون من قصيدة تي إس إليوت (T. S. Eliot) الشهيرة «الأرض اليباب» (The Waste Land)، وتروي قصة أرض حلّت عليها اللعنة فجفّت الينابيع وحالت الحقول خرابا. ويعود سبب محنة الأرض إلى شيخوخة حاكمها، الملك الصيّاد، وعجزه أمام زوجه. فاليباب الذي أصاب الأرض هو الوجه الآخر، رمزيا، لغياب الحبّ، أو لانتفاء القدرة على الحبّ، المتمثل في الحاكم الذي يعاني من الشيخوخة والعجز ويسحب عجزه على أرضه، ويحكم بمنع الحبّ تبريرًا لعجزه، فتذبل الأرض وتحول خرابا.

ولا يعود الشاعر من منفاه ليلتحم بمعشوقته إلا بالموت، فالموت في الأساطير هو السبيل لاكتساب الحياة. يعود الشاعر إلى دمشق بعد الموت يحمل قاسيون، فيضمّ قاسيونُ دمشقَ كما يضمّ هو معشوقته. لكنه في موته لايزال يعاني: فالأرض ميتة وأهلها أموات. هؤلاء الأموات أغلقوا عليه باب القبر فأصبح سجينا فاقدا حرّيته حتى وهو ميت، وهؤلاء الأموات حاصروا دمشق وكبّلوها كما كبّلوه، وسجنوها مثلما سجنوه، وذبحوا الغزالة، رمز الثورة والانطلاق نحو الحرية والنور. فيغدو الوطن والثورة والحرية ضحايا أبناء الشعب الذين ينعتهم الشاعر بالأموات. وكيف يتحقق الانبعاث حين يكون الشعب نفسه ميتا؟ يقول:

عدتُ إلى دمشق بعد الموتْ

أحمل قاسيونْ

أعيده إليها

مقبّلا يديها

فهذه الأرض التي تحدّها السماء والصحراءْ

والبحر والسماءْ

طاردني أمواتها وأغلقوا عليَّ باب القبرْ

وحاصروا دمشقْ

وأوغروا عليَّ صدر صاحب الجلالةْ

من بعد أن كاشفني وذبحوا الغزالةْ

غير أن القصيدة لا تنتهي بالاستسلام للرحيل ولموت يعمّ كل ما يحبّه الإنسان. وبعد أن يصرخ الشاعر بلوعة: مَن يوقف هذا النزيف؟ يتحدى صور الصمتَ والمَحْو والضياع، ويرمز إليها باستعادة صورة الرسم في دفاتر الماء وعلى الرمل الذي تُذرّيه الرياح في المقطع الرابع من القصيدة، ليضرب موعدا للولادة والتجدّد. فينتصر نموذج الانبعاث الكامن في أعماق اللاوعي الجماعي الذي تجسّد عبر الحضارات الإنسانية في الأساطير، وفي الدين، وفي كل تعبير ثقافي وفني، بما هو سبيل الإنسان إلى قهر الموت ومواجهة العدم. يتجسّد نموذج الانبعاث في المقطع الأخير من القصيدة ليؤكّد غلبة الحياة على الموت، وحلم الإنسان الأزلي بتجاوز المصير البشري المحتوم. ويؤكد الشاعر الرائي إيمانه بأن الحصار لابدّ أن ينتهي، ولابد أن تتحقق الحرية المنشودة، ولابد أن يبزغ صباح جديد موعود، وتتحقق ولادة جديدة في عصر قادم جديد، عصر تسقط فيه أقنعة الحقد والجهل، وتسقط أسوار الظلم والاستبداد، وتعود هذه الأمّة لتنهض من جديد. يقول:

لكنني أفلتُّ من حصارهم وعدتْ

أحمل قاسيونْ

تفاحةً أقضمها

وصورة أضمّها

تحت قميص الصوفْ

مَن يوقف النزيفْ؟

وكلّ ما نحبّه يرحل أو يموتْ

يا سفنَ الصمت ويا دفاترَ الماء وقبض الريحْ

موعدنا: ولادة أخرى وعصر قادم جديدْ

يسقط عن وجهي وعن وجهك فيه الظلُّ والقناعْ

وتسقط الأسوارْ

في هذه القصيدة رسم عبدالوهاب البياتي صيغة متميزة للعلاقة بين الشعر العربي الحديث وبين التراث الشعري العربي، فكان لقاؤه بابن عربي لقاء بين عالَمين يختلف أحدهما عن الآخر اختلافا جوهريا، وبين رؤيتين مغايرتين للعالم وللوجود. لقد استطاع البياتي برؤياته الكاشفة، وبتجربته الشعرية المنغمسة في الهمّ التاريخي-الحضاري، أن يحاور ابن عربي ليبدع قصيدة حديثة تكشف تفاعلَ الشاعر الحديث مع قضايا وطنه وتشوّفَ الواعين من أبنائه إلى انبعاث حضاري تنهض فيه الأمة من كبوتها لتساهم مساهمة فاعلة في تاريخ الإنسانية المعاصر، وتخطّ سطورًا خالدة في الحضارة الإنسانية الحديثة.

لقد تحققت نبوءة عبدالوهاب البياتي في التحام جسده بأرض محبوبته دمشق التحامًا لا يَعقبه فراق، فمتى تتحقق نبوءته بولادة جديدة لهذه الأمة وبعصر قادم مُشرِق جديد؟ ■