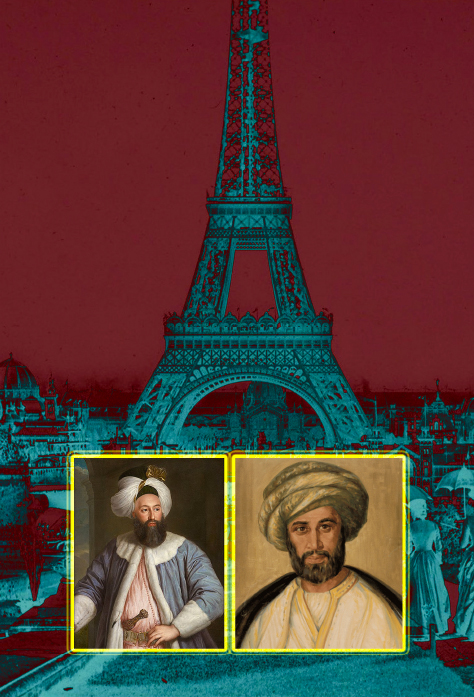

باريس... بين رحلتي محمد جلبي ورفاعة الطهطاوي

نشر رفاعة الطهطاوي وقائع رحلته وإقامته في باريس، في كتاب بعنوان: « تخليص الإبريز في تلخيص باريز»، وقد سجّل في الكتاب انطباعاته عن المدنية الأوربية كما خبرها في العاصمة الفرنسية. ومن المعلوم أن رفاعة الطهطاوي (1801-1873) هو شيخ أزهري كان في الخامسة والعشرين من العمر حين تقرر إرساله كإمام للبعثة العلمية المتوجهة إلى باريس، وكان أستاذه الشيخ حسن العطّار قد نصح الوالي محمد علي باشا باختيار الطهطاوي لهذه المهمة، في الوقت الذي طلب من تلميذه أن يسجّل كل مشاهداته في باريس.

يُعتبر كتاب «تلخيص الإبريز» من بين أول المؤلفات التي شكلّت تراث النهضة العربية في القرن التاسع عشر. وقد أشار إليه الباحث ألبرت حوراني باعتباره يُمثّل الانطباع الأول عن أوربا.

5 سنوات في باريس

أتيح للطهطاوي أن يمضي في باريس خمس سنوات (1826-1831) تعلّم خلالها اللغة الفرنسية، وكان لديه الوقت ليوطّد علاقاته ببعض العلماء ممن رافقوا نابليون بونابرت في حملته على مصر عام 1798. كما أقام صلات مع بعض المستشرقين وأبرزهم سلفستر دوساسي الذي تعرف من خلاله على الحضارة العربية. وزار معالم باريس ومكتباتها وشهد الأحداث السياسية، وأبرزها الثورة على شارل العاشر عام 1830، كما أنه ضمّن كتابه ترجمة للدستور الفرنسي، فضلًا عن ملاحظاته على عادات الفرنسيين؛ لهذا فإن «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» احتلّ مكانة رفيعة بين المراجع التي تسجّل الانطباعات المبكرة عن حضارة الغرب وعلومه وتقنياته وأنظمته، التي تأثر بها المتنورون العرب، وسعوا إلى الأخذ بأفكارها وأنظمتها وتقنياتها.

بين الدولة العثمانية والمملكة الفرنسية

لكن رحلة الطهطاوي ليست الرحلة الأولى إلى باريس في الفضاء العثماني، الذي كانت مصر جزءًا منه وتشكّل ولاية من ولايات الدولة العثمانية؛ ففي عام 1721، أي قبل مئة وخمس سنوات من سفر الطهطاوي إلى باريس أوفد الوزير العثماني إبراهيم داماد باشا سفيرًا إلى باريس لتأكيد الصداقة بين الدولة العثمانية والمملكة الفرنسية، إلا أن الدافع الحقيقي للسفارة كان الاطلاع على المدنية الأوربية وتسجيل الانطباعات عن كل المرافق العامة. وقد اختير للسفارة أحد الشخصيات الإدارية الذي تقلّب في مهام عسكرية ودبلوماسية وهو محمد جلبي الملقب بـ «يرمي ساكيز» الذي سبق أن شارك في مفاوضات مع الدول الأوربية عند توقيع معاهدة باساروفيتز عام 1718. وقد استغرقت الرحلة ذهابًا وإيابًا ما يقرب من السنة، إلا أن الإقامة في باريس استمرت خمسة أشهر قابل خلالها كبار رجال الدولة، بما في ذلك الوصي على العرش. وزار أبرز معالمها من القصور إلى المانيفاكتورات إلى المتاحف والأوبرا والمرصد الفلكي والحدائق، وسجّل انطباعه عن الحياة في هذه العاصمة التي كانت آنذاك أبرز المدن والعواصم الأوربية.

ثمّة فوارق بين الرحلتين، فالأولى والسابقة في الزمن، قام بها سفير في الخمسين من عمره مرّ بتجارب في إطار الوظائف العسكرية والإدارية، وكان خلال تنقلاته ترافقه حاشية كبيرة، ومحاطًا بالمسؤولين الفرنسيين الذين نظموا له زياراته ولقاءاته واجتماعاته. والمدّة التي أمضاها في باريس قصيرة مقارنة بالمدّة التي أمضاها الطهطاوي في باريس، والتي طالت إلى خمس سنوات متواصلة.

وقد رفع السفير محمد جلبي إلى وزيره التقرير الذي طلبه منه، وهو تقرير لا يشبه التقارير الدبلوماسية، فهو أشبه بكتاب ينتمي إلى أدب الرحلات. سجّل فيه كل ما عاشه وصادفه ورآه يومًا بيوم، ومن هنا جاءت أهمية ما سجّله السفير التركي من انطباعات، بما في ذلك الصعوبات والمخاطر التي تعرّضت لها السفينة التي كانت تنقله مع الوفد المرافق له والهدايا الكثيرة التي حملها لتقديمها إلى كبار المسؤولين في فرنسا. كما يذكر إقامته في الحجر لمدّة أربعين يومًا، لأن الطاعون كان منتشرًا آنذاك، وتنقله في فرنسا عبر طرق نهرية وبرية، استغرقت بدورها أيامًا عديدة.

فرنسا.. الآخر المجهول

وعلى الرغم من أن الكاتب كان سفيرًا محاطًا بالمسؤولين الفرنسيين إلّا أنه كان حريصًا على مراقبة عادات الفرنسيين وطباعهم وموقع المرأة من الحياة العامة، وملاحظة حشرية الفرنسيين لرؤية التركي بموكبه وعرباته وأحصنته ومرافقيه، فهذا الزائر يمثّل الآخر بالنسبة للفرنسيين، الآخر المجهول، والذي تُحاط أخباره بالكثير من الغموض والأفكار المسبقة.

كان الفرنسيون يشاهدون خلال تنقلاته في شوارع باريس موكبًا من العربات التي تجرها الأحصنة فيحتشدون على الأرصفة ليتعرفوا إلى هذا الزائر القادم من عالم آخر مغاير، يقول:

«كان الفرنسيون شديدي الفضول لرؤيتي، وكنت لا أزال عند القناة. وقد جاؤوا من مسافة أربعة أو خمسة فراسخ في الجوار لرؤيتي عند وصولي إلى الشاطئ. وكانوا يتدافعون للاقتراب مني. وقد سقط عدد منهم في الماء عندما كنت أهّم بالصعود إلى المركب». ويذكر: «بما أنه لم يسبق لمن هم في باريس أن رأوا مسلمًا، ولا ثيابًا عثمانية، فإنهم كانوا ينظرون إلينا بعيون الإعجاب... كانت شرفات المنازل في هذه المدينة التي ترتفع مبانيها أربع أو خمس طبقات مكتظة بالرجال والنساء والأطفال. وبما أنهم لم يروا عثمانيًّا قط، فإن كبارهم وصغارهم جاؤوا ليعاينوا أي نوع من الناس نحن». وهو نفسه كان يسجّل عادات الفرنسيين ويستغرب بعضها ويستحسن بعضها الآخر، وكأنه رأى أن الفرنسي، هو نقيض التركي في كل شيء، إلى درجة أنك لو قلبت التركي على رأسه لشاهدت الفرنسي، التركي يرخي ذقنه ويحلق شعر رأسه على عكس الفرنسي الذي يحلق ذقنه ويطيل شعر رأسه، التركي يسير وخلفه امرأته والفرنسي يمشي خلف المرأة، التركي يخلع حذاءه حين يدخل إلى المنزل والفرنسي يخلع القبعة حين يدخل إلى مكان مغلق، وكل ذلك يدل على اختلاف العالمين في التقاليد والثقافة والعادات والمعتقدات.

لكن ذلك لا يمنعه من المقارنة بين باريس واسطنبول، فيرى أن اسطنبول أكبر من باريس، إلا أن باريس فيها من التنوّع والحدائق والقصور ما لفت انتباهه، خصوصًا أن وزيره طلب إليه أن يحمل خرائط للقصور التي زارها وألا يكتفي بوصفها.

مظاهر التقدم الفرنسي

ومن المؤكد أن فرنسا كانت متقدمة في التقنيات والصناعات التي يذكر بعضها مثل الساعات الدقيقة، وصناعة الزجاج، فضلًا عن النظام العسكري والخرائط التي تستخدم في المعارك والمجسمات التي تعين المواقع «بعد خروجي من مقصورة الملك، قيل لي إن خرائط وضعت لكل الأراضي الخاضعة للسيادة الفرنسية، سواء على الحدود أو داخل البلاد، وقد حددت هذه الخرائط جميع السهول الكبيرة والصغيرة والحدود والأماكن الجبلية... والفائدة من هذا العمل هي أننا نستطيع معرفة تحرك العدو في أي مكان، ومن أي جهة سيأتي». وقد زار المرصد الفلكي وجرّب النظر من خلاله إلى النجوم، توجد أيضًا مرايا حارقة ومقعّرة بحجم طاولات الطعام الكبيرة عندنا ومثبتة فوق ركيزة من الفولاذ. «وحين ذهبت إلى هناك وضعوا أمام هذه المرايا قطعًا من الخشب التي اشتعلت في لحظة بكاملها، وأجروا التجربة نفسها على قطع من رصاص فذابت على الفور، ورأيت كثيرًا من أدوات الفلك والهندسة وكرات على ركائز من المعدن. وآلات أخرى للنظر في النجوم غير معروفة لدينا». أبدى السفير محمد جلبي إعجابه بكل هذه المظاهر التي لا يمكن تجاهلها، خصوصًا أنه تجشّم عناء السفر بقصد الوقوف على أحوال المدنية في باريس التي كانت آنذاك عاصمة لدولة قوية وحليفة للدولة العثمانية.

لكن السفير محمد جلبي كان يرى أن الدولة في فرنسا ليست أفضل من السلطنة، فهنا نظام ملكي وراثي وهناك نظام وراثي، وكما في اسطنبول لرجال الدين مقامهم الرفيع ويشارك كبيرهم شيخ الإسلام في اجتماعات الديوان لو حصلت، فإن رجال الدين في فرنسا يتسلمون المناصب الوزارية أيضًا. كان السفير محمد جلبي وهو ابن المؤسسة الحاكمة في اسطنبول لا يزال مقتنعًا بقوة الدولة العثمانية وتفوقها على الرغم مما أصابها من هزائم عسكرية خلال العقدين السابقين على زيارته إلى باريس. وبالفعل فإن السفير، مثله مثل وزيره إبراهيم داماد، كان مهتمًا بالمظاهر وفنون العمران وعادات الفرنسيين المغايرة لعادات العثمانيين أكثر من اهتمامه بالفنون الصناعية والنظام العسكري.

جاءت رحلة الطهطاوي إلى باريس وإقامته فيها بعد قرن ونيف من الزمن، وكانت هذه المدّة كفيلة بتقليص المسافة بين العالمين العثماني الشرقي والأوروبي الغربي، فكانت مظاهر من الحضارة الأوروبية قد انتقلت وخصوصًا إلى اسطنبول والقاهرة. وكان الخبراء العسكريون يقيمون في المدينتين المذكورتين بعد أن تم استدعاؤهم للمساعدة في بناء المرافق وإنشاء المدارس العسكرية.

على الرغم من أن العالم الشرقي كان قد شهد تطورات خصوصًا لجهة إدخال الفن العسكري ونظامه وعلومه على أيدي السلطان سليم الثالث ثم السلطان محمود الثاني، وإدخال الفنون الصناعية والنظام العسكري على أيدي محمد علي باشا، إلا أن هذه التطورات على أهميتها لا ترقى إلى التطورات والتغيرات التي شهدتها فرنسا خلال قرن من الزمن. فقد عرفت فرنسا ثلاث ثورات لم تغير أوربا فحسب، لكنها غيّرت العالم أجمع.

الثورة الفكرية ممثلة بفكر الأنوار ورموزه الكبار أمثال ڤـولتير ومونتسكيو وروسو، والانسكلوبديين، الذين حرروا الموسوعة الفرنسية ونقلوا المعارف الحديثة من خلالها إلى كل أوربا، هذه الثورة الفكرية هي التي أخذ عنها المتعلمون في بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية أفكار الحرية والعقلانية وفلسفة القانون.

الثورة السياسية في فرنسا

كما عرفت فرنسا الثورة السياسية، وهي أكبر ثورة في العصر الحديث التي أصبحت مرجعًا تاريخيًا وسياسيًا، هذه الثورة التي اندلعت عام 1789، أطاحت بالنظام الملكي وأقامت أنظمة متعاقبة، فقد عرفت فرنسا منذ اندلاع الثورة حتى مغادرة الطهطاوي باريس عام 1831 نظام الإدارة ونظام القنصل، وهي أنظمة جمهورية، ثم عرفت النظام الإمبراطوري مع بونابرت، ثم عودة الملكية المقيّدة بالدستور، الذي يحدد صلاحيات الملك ويفصل بين السلطات ويضمن الحريات العامة.

كانت فرنسا قد عرفت أيضًا الثورة الصناعية، خصوصًا بعد اكتشاف قوة البخار. وقد قلبت الثورة الصناعية المجتمعات رأسًا على عقب، وولدت الثروات الكبيرة كما ولّدت أفكارًا جديدة، فضلاً عن تسببها في قيام الثورات والمطالبة بالإنصاف والعدالة.

قبل وصول الطهطاوي إلى فرنسا كان قد أبحر من مدينة الإسكندرية، وقد رأى فيها مظاهر المدنية الأوربية التي كانت انتشرت عبر التجار والخبراء، قبل أن تنتشر عبر الجيوش والاحتلال العسكري، يقول الطهطاوي: «كان خروجنا إلى البلد (الإسكندرية) قليلًا، فلم يسهّل لي ذكر شيء من شأنها، غير أنه ظهر لي أنها قريبة الميل في وضعها وحالها إلى بلاد الإفرنج، وإن كنت وقتئذٍ لم أرَ شيئًا من بلاد الإفرنج أصلًا، وإنما فهمت ذلك مما رأيته فيها دون غيرها من بلاد مصر. ولكثرة الإفرنج بها، ولكون أغلب السوقة يتكلم بعض شيء من اللغة الطليانية ونحو ذلك، وتحقق ذلك عندي بعد وصولي إلى مرسيليا، فإن إسكندرية (عيّنة) مرسيليا وأنموذجها، ولما ذهبت إليها سنة 1846م وجدتها قطعة من أوربا».

لم يُخفِ الطهطاوي إعجابه بكل مظاهر الحياة الفرنسية خصوصًا الإنجازات العمرانية والصناعية والتنظيم الذي يدخل في كل مرفق من المرافق، عدا عن مراقبته الأحداث السياسية، وفهم طبيعة التفكير لديهم. إن الفرنساوية من الفرق التي تعتبر التحسين والتقبيح العقليين. وأقول هنا إنهم ينكرون خوارق العادات. ويعتقدون أنه لايمكن تخلّف الأمور الطبيعية أصلاً. وأن الأديان إنما جاءت لتدل الإنسان على فعل الخير واجتناب ضده، ومع ذلك فإن نظرته إلى الفرنسيين وعاداتهم كانت نظرة نقدية، خصوصًا حين يشير إلى قلّة عفاف النساء، وينتقد عنصرية الفرنسيين لأنهم يعتقدون أن السود عارون عن النظافة اللازمة، فلا يستخدمون الجارية السوداء في الطبخ ونحوه.

وبالمقارنة يمكن القول إن الفرنسيين ما كانوا يعرفون شيئًا عن الإسلام والمسلمين والأتراك والعرب عند زيارة السفير محمد جلبي عام 1721 إلى باريس، وكان الخوف من العثمانيين ما زال مقيمًا في نفوسهم، فقد وصلت جيوش الدولة العثمانية إلى مشارف ڤـيينا (1683) وذكرى حصارها ما زالت ماثلة في الأذهان، وكانت النخبة المثقفة لا تعرف من أدبيات الشرق سوى ترجمة «ألف ليلة وليلة» التي قام بها المستشرق أنطوان غالان (1646-1715)، ولم يكن ڤـولتير قد نشر أيًا من مؤلفاته التي أشار فيها إلى الإسلام، ولم يكن قد زار فرنسا أي سفير عثماني، فكان ما كتبه محمد جلبي في تقريره يسجّل أول معلومات عن فرنسا وعاصمتها باريس.

من هنا فإن التطورات التي شهدتها فرنسا، وأوربا قاطبة، خلال القرن الثامن عشر، هي التي غيّرت نظرة الطهطاوي إلى الغرب، وقد تمكن من معاينة آثار هذه الثورات (الفكرية والاقتصادية والسياسية)، والتي كرّست تفوق الغرب الذي فرض نموذجه الذي أصبح معيارًا للتقدم ■