جمال السجيني ثلاثية النّحت والنحاس المطروق والتصوير

إذا كانت الشرارة الأولى للإبداع التشكيلي المجسم، التي أطلقها مثّال مصر محمود مختار، قد امتدت من البحث في جذور مصر القديمة واستلهام البيئة المصرية مع المؤثرات الغربية من الفن الأوربي، فإن الشرارة الثانية تمثّلت في إبداع جمال السجيني، الذي استلهم الطراز الإسلامي والعمارة الريفية الفطرية والفن الشعبي. أعاد مختار الحياة إلى النحت المصري بعد فترة انقطاع دامت أكثر من 4000 سنة، وكان ريفيًا تميمته الفلاحة المصرية، التي شكّل من جلبابها وملاءتها خطوطًا منغّمة تمثلت في تماثيله، ومن بينها «العودة من السوق»، و«حاملة الجرة»، و«الحزن»، و«الراحة»، و«كاتمة الأسرار»، و«القيلولة»، وكانت منحوتته «الخماسين» امرأة تواجه الرياح العاتية، رسم فيها ملامح مصر من القوة وعنف المقاومة ومحاولة الانطلاق.

كان السجيني قاهريًّا، ونشأ في حي شعبي، وارتبطت طفولته بـ «عروسة المولد»، التي كان يطيل الوقوف أمامها في المولد النبوي الشريف، فتدهشه بنظراتها المسكونة بالوداعة والبراءة، ومن هنا كان الفن الشعبي أحد روافد فنّه الذي امتد في ملاحم من النحت والنحاس المطروق والتصوير.. بما يعد في عالَمه المتسع وإنتاجه الغزير فنانًا مصريًّا وعربيًّا شاملًا.

سحر المشربية

وُلد جمال السجيني عام 1917 لأسرة من الطبقة المتوسطة في حي باب الشعرية، هذا الحي الشعبي المسكون بقيَم المودة والشهامة والأصالة، وكان جده يسكن حي الجمالية بجوار «قصر الشوق»، ومن هنا قضى طفولته متنقلًا عبر حوش مرجوش يتأمل النحّاسين، وتلك الأواني التي تتنوع في تشكيلاتها، ومعها صواني منقوشة بحيوانات وطيور وبراعم وزهور. وفي خان الخليلي كان يمتلئ بآيات الإبداع الإنساني من مشغولات الفضة، وكانت تأملاته تزداد توهّجًا في منزل جدّه حين يطالع دقّة المشربيات، ورائحة البخور تنطلق من ورائها.

ارتبط وجدانه بعروسة المولد، كان يطيل الوقوف أمامها فتبهره بألوانها الزاهية وبما تشعّه المرايا والورق المفضض.. وحين يتطلع إليها تنظر إليه بعيون مكحّلة.. وكما يقول الناقد الفنان حسين بيكار: أحب فيها الشكل والصورة التي كان يتمثّلها بخياله كحوريّة من حوريات الأساطير التي كانت ترويها له جدته قبل النوم، أو تلك التي يشاهدها من خلال فتحات صندوق الدنيا في حكايات سِت الحسن والجمال والسفيرة عزيزة.

لقد بهره التمثال الذي يلمع تحت الأضواء، فكان في طفولته يتساءل: كيف يمكن أن يبدو الإنسان بهذه الصورة ويتحول إلى هيكل من السكّر بهذه الحلاوة وهذا الجمال؟

وقيل له يومئذ: هذا تمثال! ولم يدرك معنى كلمة تمثال إلّا عندما اكتمل نضجه، وعرف أن أصابع الإنسان تستطيع أن تشكّل وتصنع أشياء كثيرة شبيهة بعروسة المَولد.

عضوية جماعة التربية الفنية

خلال طفولته بدأ تفوّقه في حصة التربية الفنية، ومع نهايتها ينزع أستاذه الموضوع الذي تحوّل إلى لوحة يزيّن بها حوائط المدرسة، من الممرات إلى الفصول.

وهو في السنة الثالثة الابتدائية خرج في رحلة إلى الريف مع زملائه، وتشبّث بركوب حصان في غفلة من مشرف الرحلة فجمح به وسقط، فانكسرت ذراعه اليمنى وعظمة العضد، وفي المستشفى وضعوا له جبيرة حول الذراع، لكن من دون إعادة العظمة المكسورة إلى مكانها الصحيح، فالتأمت بوضع خاطئ، وعاش السجيني طوال حياته يعاني ألم هذه الذراع. ومع ذلك شيّد بها وأبدع روائعه من تماثيل ولوحات، وكان يحقن ذراعه مرتين في العام من أجل تنشيط حركة المفصل.

في المدرسة الثانوية كان يرسم ما حوله من الطبيعة، يصور بإحساسه التعبيري المآذن والقباب وأحياء الحسين بكل ما فيها. يحوّلها إلى خطوط بارزة مع جبل «الدرّاسة» وسحر المشربيات، وخان الخليلي وبوابات القاهرة التاريخية، بوابة المتولي وباب النصر، ومع الأزهر والأقمر والحاكم بأمر الله من مساجد حافلة بعناصر الإبداع وسمو التشكيل.

نحات بـ «امتياز»

ضمّه أستاذه مدرس الرسم سعيد عبدالوهاب إلى جماعة التربية الفنية، ومع تميّزه في الخطوط والألوان نصحه بأن يلتحق بالفنون الجميلة، وكان ذلك عام 1933. تذكّر عروسة المولد المجسّمة التي أحبها في الشكل والمعنى، واختار قسم النحت، وتفوّق فيه حتى أنه فاز بجائزة «مختار» عام 1937 وهو مازال طالبًا، وكانت مجالًا لإظهار مواهبه مع الدراسة.

في سنة 1938 أتم السجيني دراسة الفن، وحصل على دبلوم النحت بدرجة امتياز، وهنأه العميد، وقال له أستاذه النحات السويدي كلوزيل، الذي يُعدّ من أعظم المثّالين: «ستكون من كبار الفنانين المرموقين»، بعدها سافر إلى فرنسا في بعثة ليضيف إلى عالمه دنيا جديدة في البحث والإبداع.

في باريس وجد نفسه بين آثار قطبين من نحاتيها، بتعبير الناقد بدر الدين أبو غازي: رودان وبورديل، أما رودان فكانت أعماله تعبيرًا تشكيليًّا من الدراما الإنسانية عن الحب واليأس والتطلع والموت، فاجتذب هذا الشجن التشكيلي روح السجيني، ووجد فيه صدى لأحزان نفسه.

أما بورديل فكان يدعو إلى النحت البنائي ويتحدث بلغة قومية، ويشير إلى العودة لتراث فرنسا بالعصر القوطي، وكلاهما صب في نفس السجيني شيئًا، ولعلهما أشعلا فيه التمرد على الوقوف عند حدود فن الميدالية الذي كان موفدًا للتخصص فيه.

عالَمه

ارتبط السجيني في أول حياته الفنية بالمنهج الرومانتيكي، مثل أستاذه كلوزيل الذي تعلّم على يديه الفنون الجميلة، وأيضًا عالم النحت عند الفنان الفرنسي رودان حين سافر إلى فرنسا، لكنّه سرعان ما اندمج بأحداث مصر الوطنية والسياسية، وانشغل أيضًا بصور الحياة المفعمة بالمعاني الإنسانية في الريف والقاهرة ومدن مصر.

وانتقل إلى الرمزية والتعبيرية بلمسته الواقعية التي تخاطب الوجدان، وعمل بعض المبالغات التشكيلية التي تكسب العمل قوة في بنائه وعمقًا في تعبيره، كما تميّز أسلوبه بتحليل الشكل إلى مسطحات تتّسم بجرأة التلخيص وقوة الأداء.

عايش السجيني فترة من أخصب فترات الثقافة المصرية المعاصرة، بتعبير د. صبري منصور، حين امتلأت الساحة بمناقشات جادة حول الشخصية المصرية والفن القومي وقضايا التحديث في الفن.

كان صاحب جماعة فنية، ففي عام 1945 أسس جماعة «صوت الفنان» بالقاهرة، وبادر بإقامة معرض ضخم للفنانين المجددين من الشباب، وبلغ عدد الفنانين المشاركين للجماعة في معرضها الأول 75 فنانًا.

كانت الجماعة تنشد التجديد والتحرر من القيود الأكاديمية، ثم ظهرت أيضًا بمشاركته جماعة «الفن المصري الحديث»، التي استمر نشاطها حتى عام 1955، وكان من أبرز أعضائها الفنانون حامد عويس وعزالدين حمودة ويوسف سيده وجاذبية سري وزينب عبدالحميد وصلاح يسري، وهكذا كان يحمل فكرًا في الفن والتعبير، مثلما كان صاحب قضية تمسّ الوطن والمجتمع.

التعبير عن القضايا الاجتماعية

عندما تعرّضت هيئة اليونسكو للمشكلات المعاصرة للفنون العربية عام 1974 نشرت تقريرًا مفصلًا عن «أساليب الفن المعاصر في مصر»، وأفرد التقرير ثلاث صفحات لجمال السجيني، كما يشير الناقد كمال الملاخ، مركّزًا على اتجاهه إلى التعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، فقد كان ينادي دائمًا بالالتزام بالفن ومناصرة القضايا التي تمسّ الوطن، وكان إنتاجه يمكن وصفه بالواقعية الاجتماعية، ومن الناحية الفنية يعد أستاذًا ضليعًا في استخدام معطيات الفن الإسلامي، وخصوصًا الزخرفة العربية، وفي ابتداع أسلوب ناجح يجمع بين ضخامة النحت المصري وعناصر الفن الإسلامي. يعد مصريًا شديد المصرية، معتدًا بتاريخه وحضارته.

يقول الناقد بيكار: لم ينسَ السجيني مصريّته يومًا من الأيام، فقد لاحظ أجداده الفراعنة يقرنون الكتابة الهيروغليفية بمنحوتاتهم، فأخذ عنهم هذا الأسلوب، وأدخل الكتابة في تماثيله، لكن عربية «سجينية» تنتمي للغته التشكيلية، وابتكر نوعًا من الحروف المتقطعة لم يسبقه إليه أحد، وجعله جزءًا من التشكيل الذي كان مزيجًا من العمارة والموسيقى والشعر والمعاني الإنسانية، وأخيرًا النحت.

كان متوثبًا دائم الإبداع، لم يتوقف إزميله عن التعبير والتشكيل، وقد حقق حلمه بتسجيل الذين أسهموا في صنع تاريخ مصر وحضارتها الحديثة من رموز الفن والفكر والثقافة والسياسة، فتألقت لمسته بتماثيل جمال عبدالناصر وطه حسين وأحمد رامي وسيد درويش وعلي ومصطفى أمين وتوفيق الحكيم وعبدالحليم حافظ ونجيب محفوظ، وغيرهم.

ومع البورتريه «الصورة الشخصية» لجمال عبدالناصر في تمثاله النصفي، شكّله أيضا في مجسم تعبيري بكامل هيئته، فارهًا بملامح القوة والتحدي، وحوله ثلاثة أشخاص يمثّلون أبناء الشعب المصري.

السجيني وأمير الشعراء

يُعد تمثال السجيني لأمير الشعراء أحمد شوقي (1868 -1932) المسبوك من خامة البرونز أحد أعظم تماثيله، وجاءت النسخة الأولى من التمثال حين تم الاتفاق بين الحكومتين الإيطالية والمصرية على أن يوضع بحدائق بورجيزي؛ إحدى أشهر وأكبر حدائق روما، حيث توجد أكاديمية الفنون المصرية.

وتمت إزاحة الستار عن التمثال في ذكرى وفاة الشاعر الكبير عام 1962، وحضر الافتتاح وزيرا ثقافة مصر وإيطاليا، مع عمدة روما وعدد كبير من الفنانين والشعراء والكتّاب العرب.

وهناك نسخة ثانية للتمثال في حديقة متحف أحمد شوقي على نيل الجيزة، الذي كان منزله أصلًا، وأطلق عليه أمير الشعراء «كرمة ابن هانئ»، أما النسخة الثالثة من تمثال شوقي فتقع أمام حديقة الأورمان عند مدخل شارع الدقّي للقادم من ميدان الجيزة.

وعلى أحد وجوه قاعدة التمثال كُتبت بعض أبيات من قصيدة «الوطن» لشوقي، تقول:

اختلافُ النهارِ والليل يُنسِي

اذكُرا لي الصبا وأيام أُنسي

وصِفَا لي مُلاوةً من شباب

صُوّرت من تصوّرات ومَسّ

وسلا مصر: هل سلا القلبُ عنها

أو أسا جُرحَه الزمانُ الموسّي؟

كلّما مرّتِ الليالي عليهِ

رقّ والعهدُ في الليالي تقسّي

وطني لو شُغِلتُ بالخلدِ عنهُ

نازَعَتنِي إليه في الخُلدِ نفسي

جزء من التاريخ

في هذا التمثال الصّرحي الذي ينطق ويشي بالجلال.. يجلس شوقي بجلسته الوقورة ونظرته المتطلعة، يحمل في يده اليمنى وردة وفي اليسرى يمسك بقرطاس، ورقة مطويّة رمزًا لما كان يكتب من أشعار.

يقول الناقد العراقي فاروق يوسف، في إشارة إلى نسخة أحمد شوقي بروما: «من المؤكد أن جمال السجيني كان الأكثر حظًا بين الفنانين المصريين، ذلك لأنّ تمثاله التذكاري الذي يمثّل الشاعر أحمد شوقي، صار جزءًا من تاريخ روما ومعمارها، سيكون موجودًا دائمًا هناك بأسلوبه الشخصي وقوة تعبيره عن هويته المصرية.

أحمد شوقي الذي رأيته في فيلا بورجيزي، قبل سنوات كان تمثالًا مصريًا حطّ في حديقة إيطالية، لا أحد في إمكانه أن يخطئ هويته المصرية.

وبالقوة نفسها، فإنّ التمثال يملك الكثير من الأسباب الجمالية التي تجعل منه عملًا فنيًّا معاصرًا، لقد وضع السجيني مصريّته في سياق عالمي يليق بها حقًا».

ربما تكمن رمزية السجيني في أروع صورها بتماثيله التعبيرية: «صحوة الفلاح» و«رجل في دوامة» و«أمومة» والبيت الذي يتوحد فيه الإنسان مع البناء، ثم أخذت تماثيله تبتعد عن الموضوعات السياسية والاجتماعية، فاتجه بها إلى العناصر التشكيلية الخالصة وامتزجت تماثيله بملامح العمارة كما في تمثاله «الصوت»، أو «الشيخ رفعت»، والذي جسّده في رمزية من السطوح والمستويات المجسّمة أشبه بالقلعة التي تشتمل على المآذن والقباب والأعمدة وعقود المساجد والأروقة، وكان صوته يتردّد صداه في خشوع وابتهال.

وهناك أيضًا تمثاله «القرية»، جسّده بشكل هرمي مشتملًا على مجموعة متداخلة من الشخوص من أبنائها، وينتهي بمئذنة ممتزجة بوجه المؤذن، والجميل هنا هذا التناسق التشكيلي والانسجام التعبيري وتنوّع وثراء المستويات، وعناصر البارز والغائر في التشكيل.

قربان للنيل

لم يستطع السجيني أن يتوقف طوال حياته، وقد اشتهر بإنتاجه الغزير مع تنوّع حالاته وآفاقه الفنية المحتشدة بالتعبير الدرامي، وهنا تكدّست منحوتاته وأعماله من حوله ببيته في مبنى يطل على التقاء النيل بالطرف الشمالي من حي الزمالك.

في عام 1969 قام فناننا بإلقاء بعض تماثيله في النيل يأسًا أو احتجاجًا على عدم الاحتفاء بأعماله، بما يمثّل قيمتها الرفيعة، وتخصيص أماكن لعرضها في ميادين القاهرة من أجل استمرار مسيرة النحت المصري، وتواصلها مع أعمال مثّال مصر مختار، والخروج بالفن من دائرة المتاحف إلى كل البشر من البسطاء للارتقاء بالذوق والتذوق، أغرق يومها 25 تمثالًا من أعماله المهمة، منها تماثيل «الجلاء»، و«النيل يموت»، وطلعت حرب، و«الدراويش»، و«أم صابر».. وربما كان هذا قربانًا للنهر الخالد، عسى أن يعود إلى النحت المصري مكانته وازدهاره وتألقه والتفاف الجمهور حول قيمته ومعناه.

وقتها قال مقولته الشهيرة: «لا بدّ أن تذهب تلك التماثيل إلى قاع النهر بعيدًا عن وجهي، لكي أبتكر غيرها، ولا يكون لوجودها ما يدفعني إلى التوقف والجمود والانتحار».

الشعر التشكيلي

تألق عالَم السجيني منفردًا بإبداعه على النحاس المطروق، محققًا الريادة في هذا الاتجاه، وبدت أعماله محمّلة بشحنات من التعبير الانفعالي من خلال إيقاعات غنائية متدفقة، كما يرى الناقد كمال الجويلي، فقد جاءت أقرب إلى الشعر التشكيلي، حيث تبدو القطعة الواحدة بمنزلة ملحمة قائمة بذاتها، كلما تأملها المتلقي لا تتوقف عن العطاء والتفاعل بتفجير الصور والمشاعر والأحاسيس، مع تدفّق الحوار الصامت الذي يمنحه العمل الفني الرفيع.

فمع عرائسه التي ينقلنا من خلالها إلى دنيا من التعبير، تتألق مطروقاته النحاسية الأخرى كما في «شجرة المصير»، التي يجتثّ فيها أحد الشخوص بملامح القوة والبطولة عناصر الشر ورموز الفساد.

و«شجرة الحياة» التي تزهر من جديد بروح «إيزيس»، و«النيل» جسّده بهيئة رجل فارهٍ حكيم يمتدّ بشكل عرضي محتضنًا عناصر ورموز الخير والرخاء، من النخيل والبيوت والمآذن والبشر والأسماك والحيوانات، و«الإسكندرية» تتشكل ملامحها بعروس البحر مع عناصر الحياة والحضارة، و«القاهرة» بهيئة رجل متوحد مع عناصر ورموز جاءت أقرب إلى الأرابيسك محلّاة بالنقوش والزخارف والكتابات.

هو وعروسة المَولد

تعددت لقاءاتى بالابن مجد، نجل فناننا جمال السجيني، قبل رحيله عام 2015، وكان عضوًا بهيئة التدريس في كلية الفنون الجميلة مثل والده أستاذ النحت فيها، لكنّه تركها متفرغًا لتدريس الفنون بمرسمه، وهو يسترجع ذكرياته مع الوالد، خصوصًا حول عروسة المولد، وقد عاش معه وشهد لحظات إبداعه، إذ يشير إلى ذلك بقوله:

«كانت عروسة المولد عند الوالد عروسة العرائس، إذ غزت خياله وسيطرت على وجدانه في الطفولة، حتى تحوّلت فيما بعد إلى أغنيته الطويلة التي شكّلها وصوّرها في ملحمة لا تنتهي. بعد أن ملكت هواه، لتصبح مصر كلّها بين الرمز والمعنى بهمومها وأفراحها القومية، من التألق والازدهار، والضياء والانكسار، والقوة والانتصار.

بدأت حكايتها مع أبي العظيم في منتصف الخمسينيات، كنت صغيرًا أحب الشوكولاتة ككل الأطفال، كلما أكلت واحدة طلب منّي أبي ورقها المفضّض، كان يجمعه من دون أن أعرف السبب.

بعدها بدأت أولى عرائسه، وكانت عروسة مولد بسيطة، ملونة بألوانها الزاهية تقف بكل أصولها وعزّتها وانتمائها الشعبي.. بين التصوير والكولاج «القصّ واللصق»، خلفها بيت مصري بسيط.. يعبّر عن عمارة مختزلة كتلخيص بناء العروسة العبقري الشعبي الذي لا مثيل له في أي مكان بالعالم، ويحمل بصمة الإنسان المصري، تطل منها عروسته الأثيرة، حالمة مبتسمة مستغرقة في دوامات من الدهشة.

انفعاله بأحداث الوطن

في أواخر خمسينيات القرن الماضي انتقل بها في اتجاه آخر من النحاس المطروق بحسّ جمالي ونضج في التصرف وشعور بالانتماء إليها وإلى أرض مصر، وأخذت تنضج كرمز لمصر في عقل السجيني.

ثم جاءت أيام 1967 الحزينة التي عاشها جمال السجيني كفنان ينفعل بأحداث وطنه، ومع معاناته صور العروسة الجميلة واقفة، لكن يأكلها النمل، في رمزية إلى مصر في ذلك الوقت، ولم يكتف بهذا، بل صوّرها وهي تتسول وهي تعرج وهي تشوى ورسمها ممزقةَ الملابس، وتوالت لوحاته للعروسة تحمل ملامح المأساة ومشاعر النكسة والهزيمة، وظل يواصل الإبداع بثوريّته وغيرته وحبّه لمصر بلمسة الألم والحزن.

انسابت ريشته تجسد العذاب الذي أدمى قلبه، رسمها أيضًا في ملحمة حزينة، مصلوبة، ورسمها حطامًا وأشلاء مهشمة الرأس، وعرجاء تمشي على عكازين ومحطّمة كبناء شامخ عقب زلزال مدمر، كما رسمها معلقةً بشكل أفقي، يمتد سيخ حديدي خلال جسدها، وغربان سوداء تحلّق في فضاء اللوحة.

لكن بعد أكتوبر العظيم عام 1973، يسترد السجيني عروسته ويصوّرها غارقة في بهجة اللون، شامخة مبتهلة، تخطو بثقة واعتداد، رافعةً ذراعيها، متوّجة من الرأس بشريط أخضر سندسي، كما شكّلها في تمثال نحتي، وعادت الروح والحياة إلى السجيني مثل عروسته، بعدما استردت مصر كرامتها، فقام بعمل تمثال لها وهي تقود الجيوش، جيوش مصر، للعبور والنصر، فكان تمثال العبور المقام حاليًا بمدينة بني سويف إحدى مدن جنوب الوادي.

كان بارعًا في تصميم الميداليات والنقود من العملات التذكارية، كتذكارات لتخليد أحداث مهمة، مثل عيد العلم وميدالية جائزة الدولة التقديرية وجائزة السينما والمهرجان الإفريقي وميدالية السدّ العالي وافتتاح مطار القاهرة الدولي وميداليات بينالي الإسكندرية.

مصور اللوحات

هناك عشرات الأعمال التي تشهد لموهبته وقيمة ما أبدعت ريشته التي جسّدت فأدهشت، وتألقت في دنيا من الموضوعات منذ بداية الخمسينيات وما بعدها حتى رحيله عام 1977 .

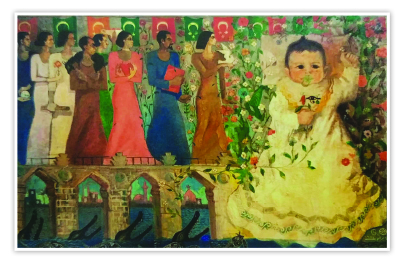

ومن بين هذه الأعمال، تألقت لوحته الصّرحية «التهاني بالمولود»، التي صوّر فيها أسرة الفن التي ينتمي إليها، فقد انضم إلى شجرة أستاذه رائد «التأثيرية» يوسف كامل حين تزوج ابنته هدى عام 1944، وأنجبا ابنهما الوحيد مجد. واللوحة تحتفي ببهجة المولود، وضمّت الأسرة الكبيرة بكل أعضائها، وهم الجد يوسف، وزوج خالة الطفل كامل مصطفى عميد «الفنون الجميلة» بالإسكندرية فيما بعد، وزوج الخالة الثانية رئيس قسم التصوير بـ «الفنون الجميلة» بالقاهرة الفنان حسني البناني، وابنة العم زينب السجيني، وبقية أفراد الأسرتين، ويظهر المولود على اليمين، والأشخاص متجهين إليه في وضع جانبي «بروفايل»، وموكب احتفالي، وتبدو الفرحة باللوحة من خلال المجاميع اللونية الغنائية الصدّاحة، مع الأعلام والزينات والورد، والنيل يجري بالماء والأسماك والتماسيح.

حركة إيقاعية

في لوحة أخرى، صوّر السجيني زوجته السيدة هدى في بورتريه تعبيري بوضع جانبي ونظرة فرعونية متجهة إلى المستقبل، صوّرها في حركة إيقاعية محفوفة بأربع حمامات بيضاء طائرة فوق رأسها، مثلما صوّر نفسه في صورة هامسة باللون، في لوحة مشتركة مع مجد، صوّر فيها رأس فتاة بجدائل ينفرج عن ثلاث نخلات، بينما رسم مجد بحارًا وسفينة بخطوط تلقائية وحِسّ طفولي ارتباطًا بسنّه في ذلك الوقت. وللسجيني لوحة لخالد الذِّكر سيد درويش في بورتريه بالباستيل قابض على عوده، وهو يمثّل إضافة إلى تمثاله «درويش»، الذى شكّله بروح وإحساس موسيقي فاضت به الكتلة.

هكذا كان السجيني فنانًا شاملًا متجددًا، وطنيًّا محبًا لوطنه، وقد شكّل أسطورته بين المسطح والمجسم، النحت والنحاس المطروق والتصوير، مع مواصلة عمله أستاذًا ورئيس قسم النحت في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة.

سافر فناننا مطلع أكتوبر عام 1977 إلى إسبانيا، حيث أقام معرضه الشامل الحادي عشر في مركز دراسات البحر المتوسط، وكان من المقرر أن يقضي 3 أشهر ومعه زوجته، لكنّه توفي في 22 نوفمبر أثناء وجوده في إسبانيا، وعاد جثمانه إلى القاهرة، حيث شيّعته الحركة التشكيلية إلى مثواه الأخير. ورغم فداحة الخسارة برحيله، فإن أعماله ستظل تحكي للأجيال، مع تنوّع مراحله الفنية، رحلته وكفاحه وخياله وعبقريته. وكان قد صنع لنفسه تمثالًا يرافق الخالدين، حيث يُعدّ العلامة الثانية في النحت المصري المعاصر بعد مثّال مصر محمود مختار.

سلام على جمال السجيني، المثّال ومبدع النحاس المطروق والمصور بعُمق رهافة الريشة، وفصاحة الإزميل، وجمال التعبير، وأناقة التشكيل ■

السجيني وزوجته في لحظة تأمل أمام تمثال السيد درويش

لوحة ميلاد مجد الابن

ملكة العرائس نحاس مطروق