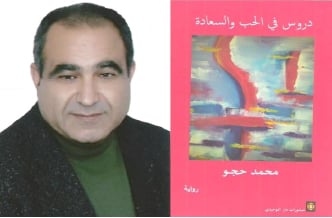

مربع الدائرة بـ «دروس في الحب والسعادة» أسئلة التجنيس والكتابة

رغم وسْمِها بالرواية، تظل «دروس في الحب والسعادة» للدكتور محمد حجو عصيّة على التجنيس، لأنها، وإن كانت تعتمد سردية تتصادى مع الرواية، فإنها تتقاطع مع أجناس أدبية وفنية أخرى، ففيها من المكونات البنائية والتيمية ما يُدخلها في أدب الرسائل وأدب المجالس وأدب المسارّة والمناظرة والمسرحية والمقامة وسواها. ولا يتعلق الأمر بمفترض نسعى من خلاله إلى نقض مقصدية المؤلف «الأجناسية»، وإنما الغرض من ذلك تأكيد هذه المقصدية ونفيها في آنٍ، بما يشبه تربيع الدائرة.

تمنح المؤشرات النصية - بدءًا بالعنوان مرورًا بالمتن وبلوغًا إلى «قفل الحكاية»، أو قفل الختام - طرحنا منطقًا هو أقرب إلى المفارقة التي يلتقي فيها الشيء بضده، ولا جناح أن يلتقيا في التخييل وإن كان الواقع لا يقبل بهذا التنافي. صحيح أن للكاتب ترتيباته الخاصة في اختيار موقع كتابته ضمن ما سمّاه الروائي الميلودي شغموم «شجر الخلاطة»، ككناية عن الانتماء إلى النسوغ السلالية. ورغم أهمية محفل الكاتب في التخلق النصي وأهمية مقاصده المباشرة في توجيه القراءة، فإنه، من الناحية التداولية، لا يمتلك حصة أكبر من غيره في إدراك ما يكتب الفيلسوف والمفكر الفرنسي لوسيان غولدمان، وخصوصًا أن الكتابة الإبداعية هي في محصلتها تقاطعات بين ما هو ذاتي وما هو اجتماعي، وبين ما هو شعوري ولا شعوري. والكاتب حين يضع على غلاف كتابه سمة «رواية» فإنه يكون بذلك، في نظر الناقد الأدبي الفرنسي رولان بارت أول مَن يتشكك في كونها رواية فعلًا، هذا إلى أنه من غير المستبعد أن يكون الكاتب في تجنيسه لنصه قد يهدف إلى إرباك عملية التلقي، مادام التمويه والخروج عن مقتضى الظاهر جزءًا من مكر لعبة الكتابة وآلياتها.

أجناسية الرواية

لا شك في أن أجناسية الرواية، كما يؤشر إليها د. حجو في دفة الغلاف الأولى، تكاد تتخارج، حد الاختلاف، مع ما يختاره لها، هو أيضًا، من عنوان «دروس في الحب والسعادة». وكأن هذين الوسمين في العتبة: وسم الرواية ووسم الدروس، طرفان في نقيضة البناء والهدم؛ ففي الوقت الذي يرسم الكاتب أفقًا للتخييل عبر الانفتاح على عالم الرواية الذي يشترط على التلقي منظومة مرجعية لها خطاطتها الذهنية المخصوصة، نجده سرعان ما يهدم هذا المنحى باقتراح أفق آخر لا يدخل فيه التخييل إلّا بمقدار، ما لم نقل أفقًا استدلاليًا وتأمليًا، كشأن الخطابات الواصفة من رسائل وأطاريح ومؤلفات نقدية وديداكتيكية، حيث يكون القصد منها تقديم معرفة وافية بالموضوع - وهو هنا موضوع الحب والسعادة -، بقدر من الإحاطة والشمول والتبسيط كذلك. لولا أن «دروس» د. حجو قد تحيد عمّا هو مألوف في مثل هذه التدوينات والإملاءات التي تدخل في الباب التعليمي الصرف، لتربط - أي الدروس -علاقات ملتبسة بأدب المجالس الذي يكون القصد منه، إلى جانب الإفادة، المفاكهة والأُنس، دونما تقيّد بموضوع محدد، مادام موضوع «الحب والسعادة»، في ذاته متفرعًا ومتنوعًا. إلا أن اختلافًا دالًّا يجعل من «مجالس» د. حجو مختلفة عن نظيراتها، سيما وأنها «مجالس» لا تبعث على التفكّه والسرور، بل إنها، باستثناء إشارات مقتضبة في الليلة الأولى (ص. 9 و10 و11)، بعيدة حتى عن شؤون «الحب والسعادة» التي تزعم أنها ستخوض غماره، لكنها قريبة من أدب النصيحة والمسارة، بما هي وعظ خفيّ يتولاه والد لولده القادم قبل ولادة هذا الأخير، حول أمور حياتية لم يبلغها بعد الوليد ما دام في بطن أمه لا يزال. ولأنّ الأمر كذلك فقد يتجاوز مؤلف «دروس في الحب والسعادة» مقام الإسرار إلى النجوى، التي تكون أكثر تكتمًا. خاصة أنها تتم ليلًا وعلى انفراد، حتى إن التناجي لا يحدث بين اثنين، كما يبدو في الظاهر، وإنما بين الذات ونفسها، يقول السارد: «جلس إلى جانب نفسه المتمددة بجوار ذاته، يعد أيام الصبا وتفاصيل الشقاوة والذكريات الظليلة بأحلام العشق والعنفوان... ولما أفاق من عشقه كانت حبيبته قد توسدت حلمها الجميل، وتثاءبت نعاسًا وتعبًا ووحَمًا... تململ ونفض عينيه من النعاس ثم تبسم، ثم استوى فانساب إليها أنيسًا في دهشته العفيفة» (ص 9)، في حوار هو في أصله مونولوغ داخلي بينه وبين ذاته. وهذه الحوارية ستنحو منحى ما في «ألف ليلة وليلة» ضمن «ليال عشر»، مع فارق أساس يتمثّل في كون ليالي الكاتب حجو لا تخوض رهانًا حديًا تقايض فيه أنثى جلّادها بحكاية. علمًا بأن الليالي العشر، هنا، وفيما عدا شطر من الليلة الأولى، التي تشارك فيها أنثى (الزوجة الحبلى)، تدور فيها الحوارية (المتخيلة) بين الأب وابنه المنتظر، على شكل تهذيبي يقرب إلى الوصية منه إلى الحكي. ولئن كان هذا المونولوج يجسّد وعيين مختلفين، أو على الأدق يدور بين وعي و«ما قبل وعي»، ويماهي بين نص الـ «دروس» والمسرحة الفردية، فإنّ التماهي بينه وبين فن المقامة يبدو أوضح وأجلى. يقول السارد، مثلًا، «... يرحل عنّا إخواننا من عالم التراب إلى عوالم الأرواح، فنذبح الذبائح، ونرتل المدائح... بهذا غاد وهذا رائح، نتناوب على الموائد بالدعاء، للفقيد بلحس الوعاء» (ص 86)، ويقول « ثم إليك بالجوع الرديف، على الطريق أو في الرصيف» (ص 87)، ويقول «وما عرفناه في عالم التراب حربائيًا يفعل شيئًا غير أن يلد من ذاته ذوات لا متناهية، في حمرة رمادية، وصفرة كمداء برتقالية، يسخّرها للحفاظ على ذاته المتناسلة في باطن مراياه المستطيلة في زمنه المنكمش على عقمه، في عقر تاريخه» (ص 104)، والواقع أن اللجوء إلى السجع خاصية أسلوبية في «دروس حجو»، حيث نجدها طاغية في مجمل «دروس في الحب والسعادة».

إننا في «دروس في الحب والسعادة» أمام نص يعلن انتسابه للرواية، لكنه يتعمد العبث بخصائصها النوعية، حيث لا نجد فيه لا حكاية ولا أزمنة ولا أمكنة معلومة، والفواعل فيه مجرد أوعاء تتداعى، أو هي وعي يتمثّل «ما قبل وعي» من خلال تأملات فلسفية في الحياة والوجود واللغة ومفارقاتها التصحيفية وغربة الدوال عن مدلولاتها في تجريب اشتقاقي يرفد المعجم العربي بصيغ مزجية مثيرة للانتباه وتسويغات لها أكثر إثارة. تختتم الـ «دروس» بـتخطيط أيقوني لـ «جدول سحري» لجلب الحبيب أو لحلب الجيب، حسب تعبير الكاتب (ص 152). ومن ثم فهي تتخذ شكل حوارية مايوتيكية لولادة المعرفة في عشر ليال و«نهار الختام»، أي إن الـ «دروس» تتوقف «نهار الولادة»، لأنه لا شيء ينوب عن الانخراط في الحياة، والحديث عنها بكلمات «بلهاء، تجهل مدلولاتها» مجرد مصادرة على أوهام وأضاليل كشأن الحديث عن «الحب والسعادة» لدى الفلاسفة والشعراء، ولا يخفي ما للحب والسعادة من أهمية في الخطاب الأدبي وبخاصة الفلسفي، على مر العصور. إنهما البغية الغائبة لدى الكائنات الحية، والسعي إليها توق إلى المستحيل، يعضد هذا الانطباع كون عتبة الإهداء قصرها الكاتب على بروميثيوس وحوارييه من سارقي النيران «إلى عشيرتي في قبيلة بروميثيوس»، وهم في الغالب المبدعون والفلاسفة.

الإنسان وهندسة التربيع

تطرح «دروس في الحب والسعادة» استحالة البرهنة على تجنيسها، بنائيًا، وفق المحددات الأجناسية المعتادة، فإنها تنزع إلى مثل هذا الانفلات على المستوى التيمي؛ سواء في تعاملها مع لغة الخطاب، أو في موضوع هذا الخطاب، لكأنها في ذلك تبغي البرهنة على تربيع الدائرة الذي شكّل تحديًا رياضيًّا لدى العلماء منذ العصر الإغريقي إلى اليوم، حيث عجزوا عن البرهنة على وجود مربع تساوي مساحته مساحة دائرة، يقول الزوج لزوجته «ينتابني الإحساس أن الحياة زمن مربع، يقوم بزواياه الأربع المال والسلطة والشهوة والاعتباط، وأتساءل: لماذا لا يبني الإنسان دورًا دائرية»؟ (ص 11)، فتسأله:

وهل تعتقد أن الإنسان سيتخلص، أو ينجو من مثل هذه الرذائل، إذا هو بنى دورًا دائرية بدل المربعة؟

فيرد:

«أنت تقلبين الآية، أعتقد أن الإنسان بنى دورًا مربعة بسبب تفكيره المربع، وليس العكس، فربما لو كان بقي على عهد الكهوف كان سيبني دورًا بفضاء دائري، ولم تكن لتطغى عليه هندسة التربيع في كل شيء، حتى صارت حياته قيمة مربعة تتآكل زواياها، وهو لا يلوي من زمانه إلّا على الفضلات المتساقطة من غربال متسلقي سلالم السلطة وممتهني النخاسة في سوق السياسة» (ص 11).

التحدي الحقيقي والإبداع

إن التحدي ليس في إمكانية تساوي التربيع والتدوير، بل في البرهنة عليه، وما لم يكن هذا متاحًا منطقيًا ورياضيًا فإنه، في المقابل، ممكن تخييليًا، لأنّ للإبداع منطقه المضاد، بالنظر إلى كونه يذهب إلى أقصى الممكنات. وكما تحيل بعض الالتماعات في «دروس في الحب والسعادة» إلى التحديات المنطقية والرياضية، فإنها تحيل إلى نص غائب، على الأقل، هو «رسالة التربيع والتدوير» للجاحظ، (والغريب أن حجميهما متساويان؛ حوالي 150 صفحة)، وهما وإن كانا يشتغلان وفق آليات مختلفة، إلا أنهما يلتقيان في حجاجيتهما وفي الهجائية الساخرة، التي يوجهها الجاحظ إلى شخص مخصوص (هو معاصره محمد بن عبدالوهاب)، فيما يعتمدها سارد «الدروس» أداة لمقاربة قضايا متنوعة وشائكة من قبيل التشكيك في جوهرانية اللغة وفي مدى أصالة القيم والعواطف والمسلكيات. ولأنّ اللغة كالعين لا ترى الأشياء وترى ذاتها (برأي فرويد)، فإننا نجدها مرتبكة حين تبغي تشخيص لغة أخرى: ما قبل اللغة، أي تلك الأحاسيس الطبيعية الأولى للفعل اللغوي قبل تشكُّل الوعي به، كشأن الجذور اللغوية التي تقول فيها الدوال ما لا ترمي إليه المدلولات فيصير، مثلًا، وصف «المدينة الفاضلة» دالًّا على كونها «فاضلة من فضلات التاريخ، وليست فاضلة من فضائله» (ص 12): إننا هنا أمام لغتين؛ لغة مثقلة بالتاريخ والذاكرة، من جهة، ولغة عارية، من جهة أخرى، هما إذن لغتان متقابلتان: لغة عذراء ولغة فاقدة لعذريتها، حيث صارت «لها ذاكرة من أصوات ورسوم من تاريخ التراب» (ص17)، وهما تترجمان وجودين؛ وجود بالقوة (ذي طبيعة مائية ) ووجود بالفعل (ذي طبيعة ترابية)، بيد أن التواصل بين هذين الوجودين يجعل مأمورية الإدراك واللغة عسيرين، لذا يتم اللجوء إلى التقريب والاستعارة، فهذه سنابل وذاك نرجس، وتلك نار وذاك تراب، وتلك زرقة الليل وتلك زرقة اليقظة، وذاك نحاس وتلك فضة، وذاك صمت أمي... إلخ. وكيف أن هناك من الشخصيات ومن الطبائع ما يناسب الأسطقسات الأربعة (الماء والتراب والهواء والنار)، وهلم أمثلة من النثر والشعر والذاكرة والحياة، قريبة من الواقع المغربي بمقدار، وبعيدة عنه بمقدار (كلية الآداب، الدار البيضاء، الجديدة، الديماغوجي، الرفع المغربي، إلخ). أما حين يحصحص نهار الحكاية المظلم، فإن «لظلمة النهار حكيًا حزينًا» (ص 133)، و«لظلمة النهار قول ليس كالقول» (ص 13).

«سلة المستعملات»

وكما في التمظهرات الميتانصّية يلمّح الكاتب إلى ما يشبه «تعرية التقنية» من خلال ما سمّاه «سلة المستعملات». وتضم المقاطع التالية: بيت الحكمة، بيت الشعر، بيت الأصدقاء، بيت الأعدقاء، بيت الأحسداء، تأويل الحكاية، بيت الأحدقاء، بيت الأهل، ثم قفل الحكاية، وهي مجموعة من التمارين والأناغرامات (التصحيفات) والتراكيب المزجية والعلامات التي توحي من دون أن تبوح، كالأحجيات والتعاويذ السحرية، الغرض منها تبيان التنافر بين الدوال ومدلولاتها، وإعادة تسمية الظواهر والأشياء بمسميات أخرى، قد لا تكون في متناول لغة اعتيادية.

الخلاصة أن «دروس في الحب والسعادة» فسيفساء من المفاهيم والعلامات والأسئلة التي تبنى على وقائع ثم تهدم على وقائع كذلك، بحجج وبراهين يختلط فيها المنطق بنقيضه، وتواجه فيها اللغة ذاتها، في تمرين روائي يبدو موغلًا في التشظي، لكنّه معادل موضوعي لتشظي الواقع، منظور إليه من زاوية فنية منسجمة ومتماسكة تدخل في صلب الاشتغال السيميائي للدكتور محمد حجو ■