الوحدة اللغوية بين العرب إنقاذ ما يمكن إنقاذه

«مختار الصحاح»، الذي وضعه الإمام أبوبكر الرازي هو مختصر من قاموس أوسع وأشمل، هو «تاج اللغة» للإمام الجوهري، لكنّ الرازي جعله معاصرًا، قادرًا على جمع شوارد كثيرة من الأدب وشواهد التاريخ، من دون أن ينسى الأصل المقدس الذي ينتمي إلى القرآن الكريم والسنّة، وكشف في كل صفحة عن جواهر اللغة وشموليتها، ووضع تمايزًا بين الألفاظ العربية الصحيحة وتلك التي وفدت إليها من الثقافات الأخرى، ويقدّم بذلك دليلًا على حيوية اللغة العربية وقدرتها على استيعاب الثقافات الأخرى، لكنني في كل مرة أفتح هذا القاموس أكتشف - مع شديد الأسف - كيف تجنّينا على هذه اللغة العظيمة التي نزل بها كتابنا المقدّس، وتبيّن لي أن أكبر عدو للغة العربية هم العرب أنفسهم، فقد أخرجوا الشطر الأكبر منها من حياتهم اليومية، واستبدلوا بها ألفاظًا عامية أو أجنبية، بلغة هجينة لا جذور لها.

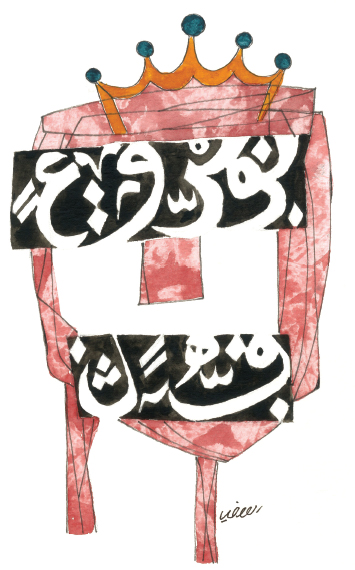

قوة اللغة

اللغة العربية ذات تاريخ طويل، كانت فيه شاهدًا على موت المئات من اللغات وبقيت هي، منذ أن كانت لغة التواصل في الصحراء الصامتة، إلى أن اكتسبت قدسيتها مع نزول القرآن الكريم، وأصبحت لغة الدين والعبادات، ثم أصبحت لغة الحضارة والثقافة عندما تسيَّدت الدولة العربية قلب العالم، أي أنّها لم تكن لغة التواصل بين الناس فقط شأن بقية اللغات، ولكن بينهم وبين السماء أيضًا، وقد أعطاها هذا ميزة إضافية، فمعظم اجتهادات الفقه والشريعة مكتوبة بهذه اللغة.

وارتفع قدر اللغة العربية كثيرًا في عصر المأمون، عندما بدأت حركة الترجمة عن «اليونانية»، واعتبر العرب الفلسفة مفتاحًا لكل العلوم، وأطلقوا عليها «علم الكلام»، كل هذا التاريخ الطويل جعلها مؤهلة لملامسة معالم الحضارة الإنسانية، وقادرة على التعبير عن كل مناحي الثقافة والفنون والعلوم، فما الذي جعلها تفقد هذا الدور؟

تستمد اللغة قوتها من قوة المجتمع الذي تنبُع منه، وقد بلغت «العربية» أقصى قوتها عندما كان العرب في ذروة حضارتهم، كانت تحتضن علماء ومفكرين وأدباء يغنون هذه اللغة ويمدّونها بالمصطلحات والمفردات الجديدة، وانتهى هذا مع انهيار الدولة العربية وتفتُّتها، فلم تعد هناك صحائف جديدة تضاف إلى معارفها العامة، وتباعدت أطراف الدول واستكانت كل جماعة إلى لغتها الشفهية الدارجة، وزاد هذا من تفتُّت عروة اللغة التي صنعها القرآن الكريم.

الفصحى والعامية

هناك فارق كبير بين اللغة العامية والفصحى في كل بلد من البلاد، فعلى سبيل المثال، هناك العديد من الشعوب التي تتحدث اللغة الإنجليزية خارج إنجلترا، مثل أمريكا وكندا وأستراليا وغيرها، ولكل بلد منها «لَكنَته» الخاصة، لكن الفروق بينها وبين الإنجليزية الأم لا تقاس بالفروق الكبيرة الموجودة بين فصحى «العربية» وعامّيتها، كأنها لغة موازية.

ومنذ القرون الوسطى لم يضعُف العرب سياسيًّا فقط، لكن تفرقوا شذرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وجاء الاستعمار الأوربي ليزيد من عوامل الفرقة ويضع بصمته اللغوية على البلاد التي احتلّها، فالدول التي استولى عليها الاستعمار البريطاني طبعها بطابعه، ودول الاستعمار الفرنسي عانت تسلُّطه وهوسه بلغته حتى فقدت لسانها الأصلي، وقد عمق هذا من جذور التباعد، وحوّلها من فرقة مؤقتة إلى انفصال تام.

«المغلوب مولع بتقليد الغالب»، هذه إحدى المقولات الشهيرة عند ابن خلدون، ولعل هذا يفسّر شدة ولع البعض بتقليد الحضارة الغربية، رغم أن الكثير من مظاهرها يخالف عاداتنا وتقليدنا، ويظهر هذا جليًّا على مستوى اللغة، فالمصطلحات الأجنبية تقتحم الألسنة من دون داعٍ، وهناك سعي محموم من الآباء لإدخال أطفالهم مدارس اللغات الأجنبية، ولا يتوقّف الأمر عند حدود المدرسة، ولكن هناك من الأهالي في بعض البيوت من يصرّون على التحدث مع هؤلاء الأطفال باللغة الأجنبية نفسها، وهذا الأمر لا ينتج إلّا جيلًا معوجّ اللسان، لا ينطق بلغته الأم، ولا يجيد مخارج الحروف بأصواتها الصحيحة، واستصعاب عضلة النطق في لفظ لغة الضاد وصعوبة بعض الحروف المختلفة تمامًا عن أصوات اللغات الأخرى، والتي لن تُكتسب كمهارة إلا مع الممارسة المستمرة للغة، نطقًا وكتابةً واستيعاب مرونة اللغة العربية في تحوير مفرداتها بحذف أو إضافة حرف بآخر وأول الكلمة، ليتغيّر المعنى بالكامل، هذه الخبرة التراكمية التي يفتقدها هذا الجيل، والتي يتحتّم على ولي الأمر الذي يعي حجم المسؤولية (مسؤولية التربية الصحيحة) أن يقدم هذه المهارة لأهميتها في تمكين الطفل العربي من أن يقرأ «العربية» ويعشقها بنفس الوقت.

تدهور اللغة

هناك أكثر من سياق يمكن أن نرصد من خلاله أسباب التدهور الحالي للغة العربية:

أولاً: السياق التاريخي

لغة العربي الأول كانت صريحة ومباشرة، قريبة من جذورها، ونادرًا ما تعاني مؤثرات خارجية بسبب عزلة الصحراء، ونزل القرآن الكريم ليؤكد بلاغتها وإعجازها، وظلت على تفرّدها حتى مع خروج العرب للعالم وقيام الدولة الإسلامية.

لكن مع الدولة العباسية، ارتفع شأن اللغة الفارسية وتكاثرت مفرداتها على الألسنة، بيد أن حيوية العربية وقدرتها على التواصل استطاعت أن تستوعبها، ورغم العثرات التاريخية التي استتبعت غزو المغول والحروب الصليبية، فإنّ الكارثة التي جاءت مع الهيمنة العثمانية، والتي استمرت طويلًا وتسبّبت في عزلة العرب عن العالم الخارجي لقرون حاسمة، تلك القرون التي نفضت فيها أوربّا غبار القرون الوسطى، ودخلت غمار الثورة الصناعية، لم تتوقف بعدها عجلة تطورها، فقد تواصلت الاختراعات التي لم تشهد البشرية مثيلًا لها، وعندما أطلّ العرب على مشارف العصر الحديث أدركوا أنهم غرباء، يواجهون آلاتٍ لم يعرفوها، ومصطلحات لم تستوعبها لغتهم، ولا يجدون لها بديلًا منطقيًّا، وعليهم أن ينحتوا من لغتهم القديمة مفردات جديدة، فجأة أصبحت اللغة العربية قاصرة وغير كفؤة وغير عصرية أيضًا.

ثانيًا: السياق الثقافي

انتهت مدرسة المسجد، وحلّت بدلًا منها المدرسة العصرية، أصبحت هي المنهل الأول لصقل لغة الطفل، ولأنّ المقررات الدراسية غير كافية، فهناك المكتبة بما فيها من ثروات الكتب، لكنّ حياتنا الثقافية الفقيرة فكريًّا لا تقدّم للطفل كتبًا مناسبة لعمره، ولا المجلة التي تثير تفكيره وانتباهه، ولعلّني أذكر هنا تجربتنا في «العربي» حين أصدرنا مجلة العربي الصغير، وكيف توافد على المجلة العديد من مدرسات ومدرّسي اللغة العربية يريدون المزيد من أعدادها ليقدمونها لطلابهم، لقد وجدوا فجأة ما يسدّ هذه الفجوة الثقافية، حتى ولو كانت في صورة مجلة، وتوضّح هذه التجربة مدى شوق الطفل العربي إلى ما يسدّ نهمه للمعرفة.

والأمر نفسه ينطبق على مَن هُم أكبر سنًّا، فالأميّة تصيب بعضًا منهم بالعجز، وتقف حائلًا بينهم وبين تعلُّم «العربية» بطريقة صحيحة، ويعاني البعض الآخر ممن لم تُغرَس فيهم عادة القراءة منذ الصغر بُعدهم عن الكتاب، كما أن التخلف الثقافي بشكل عام لا يساعد على تطور اللغة ومدّها بالمفردات الجديدة، ويجعلنا نعيش في حالة دائمة من الفقر اللغوي.

ثالثًا: السياق اللغوي

ساهم ارتفاع نسبة الأمية بين العامة في سيطرة لغة الغناء والمسلسلات التلفزيونية وازدياد اللهجة العامية، وتسللت «العامية» حتى إلى بعض الكتب المؤلّفة، فتعليم «العربية» أصبح ضعيفًا بسبب ثنائية اللغة بين المدرسة والبيت والشارع، إضافة إلى سوء تصميم المناهج التعليمية، وعدم بروز عنصر التشويق بها، وعدم ارتباطها بالحياة العصرية التي يعيشها الطالب، وقلّة اهتمامه بإدراك المهارات الأساسية اللازمة لتعليم اللغة العربية، كالنحو والصرف، وعدم وجود قاموس لغوي حديث يتناسب مع مراحل التدريس المختلفة، وعدم تشجيع القراءة الحرة، مع قلّة توافر مصادرها وعدم تطوير أساليب التعليم الحديثة بما يناسب خصوصية اللغة العربية.

رابعًا: السياق الرقمي

قد يأتي يوم لن تعرف فيه الأجيال القادمة الإمساك بالقلم، لأنهم نشأوا على «لمس» شاشات الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، فهي ترسل إشارات خاطئة إلى المخ، حيث لا يبذل المستخدم جهدًا في تعلُّم مهارات الكتابة، وتجعله يرتاح أكثر في التعامل مع تلك الآلات والأجهزة.

ولادة مجامع اللغة

لكن مع بداية عصر النهضة العربية، ورغم وجود الاحتلال الأوربي متحكمًا في بعض دولنا العربية، فإن هاجس النهوض باللغة العربية حتى توازي اللغات الأخرى في التعبير عن مشاكل العالم المعاصر ظلّ يشغل المفكرين العرب طويلًا، وبدأ البحث في إنشاء مجمع علمي عربي هدفه صون اللغة وتطويرها والبحث عن المصطلحات العصرية اللازمة، وتشجيع حركة الترجمة عن اللغات الأخرى، وتحقيق المخطوطات ونشرها، وكذلك وضع معجم تاريخي للغة العربية، وكانت هناك رغبة قوية عند هؤلاء المفكرين في ابتعاث العصر العلمي للخليفة المأمون الذي كان يهب في مقابل كل مخطوط ما يوازي وزنه ذهبًا.

هذه الأهداف الطموحة هي التي دفعت دمشق لإنشاء أول مجمع للغة العربية عام 1919 قبل الاحتلال الفرنسي الذي دهم البلاد بعدها بعام واحد، وقاد المجمع واحد من المثقفين القوميين هو محمد علي كرد.

لكنّ المجمع أصبح معطلًا بشكل فعلي على مدى اثني عشر عامًا هي مدة الاحتلال، بيد أن البذرة كانت قد ألقيت في الأرض العربية، وأدرك الجميع مدى احتياج اللغة إلى هذا النوع من المؤسسات، لذا أنشأت مصر مجمعها اللغوي عام 1932، وتلاها العراق بعد ذلك بعدة سنوات، وتبعه أكثر من بلد عربي، لكن كدأب العرب الذين استمروا بالفرقة، كان كل مجمع يعمل بمعزل عن الآخر.

مع بداية سبعينيات القرن الماضي تنادت الأصوات للالتقاء والاجتماع معًا، وتم عقد أول اجتماع للمجامع اللغوية الثلاثة برئاسة عميد الأدب العربي د. طه حسين، وبدأت ثمار التعاون بين المجامع الثلاثة الرائدة في وضع قاموس جامع للغة العربية طال انتظاره، لكن طه حسين كان يعيش أيامه الأخيرة وقد أقعده المرض، ولم يلبث أن توفي عام 1973 أثناء حرب أكتوبر، وفارقت روحه الحياة بعد أن فارق اليأس روح مصر، كما قال توفيق الحكيم.

تكاثرت المجامع اللغوية حتى أصبح لدى العرب 14 مجمعًا، تعقد كثيرًا من الاجتماعات وتضع الكثير من الخطط، لكنها تبدو اجتماعات نخبوية لعلماء اللغة، لا تضع سياسة صالحة للتطبيق في الدراسة داخل المدارس والمعاهد وفي وسائل الإعلام.

إن اللغة العربية هي الملاذ الأخير الذي يجمعنا معًا، لكنّ اللهجات المحلية تفرّقنا، تقيم العشرات من الحواجز بيننا، كما تساهم وسائل الاتصال في غربتنا.

اللغة هي حصننا الأخير، ولو ضاعت فسوف يضيع جزء كبير من هويتنا، في عالَم ينحو نحو العولمة، حيث تتساقط الهويات الضعيفة وتندثر الثقافات الهشّة، فإن خطر فقدان اللغة سيدمّر جزءًا غاليًا من هويتنا القومية، وعلينا أن ننتبه قبل فوات الأوان ■