حول العالم الروائي لتجربة الطبيب طارق أبو الخير

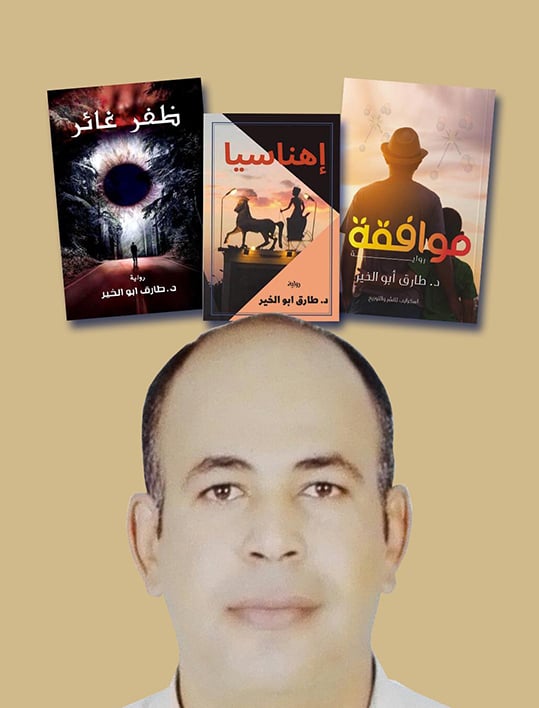

للأديب الطبيب طارق أبو الخير ثلاث روايات، هي على الترتيب: «موافقة» و«إهناسيا» و«ظفر غائر»، ويطالع القارئ في الروايات الثلاث لغةً سلسة التركيب صحيحة الصياغة، متداولةً تنأى عن الغريب والمهجور، كما يلمس تـقارب المستوى الأدبي بين هذه الروايات؛ ربما لتـقارب الخط الفكري الذي ينتظمها، أو لتقارب زمن كتابتها، وإن كانت هناك خصائص مائزة لكل رواية على حدة؛ فالرواية الأولى (موافقة) أكثر مباشرةً، والرواية الثـانية (إهناسيا) ممعنة في توظيف التـاريخ المصري قديمه وحديثه، والرواية الثـالثة (ظفر غائر) أكثر عمقًا ونضجًا. لعلنا نستطيع أن ندرج الروايات الثلاث تحت الأدب الاجتماعي، الذي يصطبغ أحيانًا بالصبغة الدينية التي تـتخذ من الوسطية الإسلامية جوهرًا، فقد أجاد الكاتب في توظيف الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في متنه الروائي، أو بالصبغة الإنسانية ذات البعد القيمي.

يستـشعر القارئ أن الكثير من المشاهد الروائية وأحداثها تتقاطع مع السيرة الذاتـية للكاتب، أو أن بعضها يمثل القارئ فيتماهى مع النص بوصفه إحدى مفرداته، وقد ركز الكاتب على مجريات الأحداث والمغزى منها، مما جعله لا يسرف في رسم شخصيات كثيرة قد تصرف انتباه القارئ عن البعدين الفكري والأسلوبي للرواية.

وحاول الكاتب أن يكون نصه الروائي أكثر تـكثيفًا، فعدد فصول الرواية الواحدة كثيرًا؛ لتخرج أقرب إلى القصص القصيرة، والتي كانت بدايات تجربته السردية معها، كما أن أسلوبه الروائي لم يخل من الشاعرية، لاسيما في مطالع الفصول فيما يدرج تحت براعة الاستهلال، كقوله: «صباح تغازله الشمس الدافئة، نسمات الخريف تهدهد أوراق الشجر المجدبة، الماء يدغدغ حبيبات التراب المثلمة، يغمر حبات البرسيم بعد نثرها، تظهر طيور أبي قردان في سواد الأرض كنجوم تـتلألأ في سماء ليلة دامسة، يغمس منسره لتـناول الحشرات المتوارية، يجلس الفلاحون على ريعان الحقول، يتصببهم العرق من جهد رفع المياه إليها من قنواتها، تلك الترع المتـفرعة من بحر يوسف قد هدأ منسوبها بعد انتهاء موسم الفيضان».

التزم الكاتب السرد الفصيح، لكنه في الحوار العادي بين الشخصيات الروائـية مر بمرحلتين، أولاهما: أن يكون الحوار عامـيًا، وذلك في روايته الأولى (موافقة)، ثانيتهما: أن يكون الحوار فصيحًا، وذلك في روايتـيه الثـانية (إهناسيا) والثـالثة (ظفر غائر)، والصياغة بالفصحى ليست ضرورةً إلا في السرد، لكن الكاتب آثر صوغ الحوار بالفصحى المعاصرة عدولًا عن العامـية؛ ارتقاءً منه بأسلوب الكتابة، وفي الحالين فقد حافظ على أن يكون المضمون الفكري للحوار متناسبًا مع بناء الشخصية الروائـية، فليس معنى تـفصيح الحوار أن يكون مضمونه أعلى من معطيات الشخصية وإلا عـد خللًا.

روح ساخرة

ويمتاز الكاتب بدقة الوصف، لاسيما في رسم الصور البيانية للأحداث والأشخاص، مع ما أضفاه على بعضها من روح ساخرة، كقوله: «دق باب الحجرة باكرًا، صاحب البيت بجلافة صوته قد أيقظنا، ينادي أبي من خلف الباب، وعيناه تـترامى بين رضوضه ترقب صحوتـنا، يكاد شعر شاربه أن يمتد بينها ليخز به جلودنا، تداركت أمي سـترتها، ثـم لاقاه أبي على باب الغرفة»، كما أجاد في ابتكار صياغة الصورة الأدبية كتشبيه لون زي المدرسة بالرمل فيسميه (اللون الرملي).

ويمكننا أن نتـلمس ملامح الهوية المصرية من خلال الروايات الثلاث، وما رسخ له الكاتب من مفردات البيئة وخصائص المكان، وقد بدا ذلك جليًا في روايته (إهناسيا)، ذات البعد التاريخي بتطوافها على مشاهد مصرية قديمة وحديثة، وفضلًا عن كونها حالةً مصريةً فهي مسقط رأسه ومتربع شبابه، ولما صار طبيبًا ازداد ارتباطه ببيئة النشأة، فعمل في مشفاها العام لرعاية أهلها، وما فيها من حكايات يسردها فتـنم عن النوستالوجيا أو الحنين إلى الماضي، فقد اتخذ من والده راويًا لبعض حكايات مدينته إهناسيا، فاستخدم كلمة (مديرية) بدلًا من (محافظة) وفق التقسيم الإداري القديم، واستخدم كلمة (ملاليم) ومفردها (مليم) بوصفها عملةً انتهى العمل بها فصارت أثـرًا، بل إننا قد نعد مسردًا بمفردات البيئة المصرية من خلال هذا النص الروائي، مثل: «مصطبة - حصير- سحارة - زلعة - زير- بلاص - أبو قردان... وغيرها».

ولعلنا نلحظ تـماهي الكاتب مع البيئة، فمثلًا نجده يـؤنسن (الليل)، حيث يخرج به في هذا المشهد الروائي عن مجرد كونه ظاهرةً كونيةً تتكرر بانتظام، إلى وصفه بالزائر والصاحب والحبيب، فيقول: «أوصد الليل سواده بالسماء، ثـم مل من طول الهدوء، وسمع من بعيد أحدهم ينادي عليه، واصفًا إياه بـ(حضن السهارى)، أتى مهرولًا كي يطمئن على محبيه، فمر بذات المقاعد والطرب والمشروبات والأدخنة، ووجد رجالها يتسامرون فرحين به، ثـم أتى ذاك الطالب الدؤوب على تحصيل درسه، يحسب الدقائق خوفًـا من رحيله، وهذا الذي يراسل محبوبته متلهفًا مرتجيًا أن يـدق طبل عرسهما في ليل جديد، ثـم أتى أناسًا نائمةً تـتمنى أن يطول لترتاح أبدانهم، ما أولـتـه الطائرات ولا القاطرات ولا السـفن اهتمامًا، لكن النجوم قد انتظرتـه تحت حكم القمر»، ليخلص بعدها إلى مخاطبة الليل، الذي تجاوز دوره كمجرد ظرف تـقع فيه الأحداث، إلى بطل يصنعها، قائلًا له: «أيها الليل الحزين إنـك لا تـنجلي أبدًا عن ساكني القبور، ولا عن أعماق البحار وما تحت الثرى، صنع من أجلك المصباح، وأشعلت وقـتـك النيران، وارتاحت عندك الطرقات والسيارات والأنعام، أغلـقت أغلب أبواب التربح، واستـتـرت خلفك النزوات، وبدأ الندى يستحضر دموعه عند فراقك، أتـيت في غياب شمس النهار، وما علم الإنسان من منكم يهرول وراء الآخر، لكـنه أدرك أن هذا التعاقـب يأكل من عمره، يا أيها الليل تجول كما يحلو لك في أرجاء البلاد والمنازل، لكن رجائي ألا يشعر بك العابد في حرم عبادته».

وبعد أن نلمح تأثر الكاتب بالشاعر الجاهلي امرئ القيس (ت 130ق.هـ/ 545م) في معلقته، حيث خاطب الليل داعيًا إياه إلى الانجلاء؛ ليسفر عن صبح وضاء يجدد ديباجة السماء، فيمكننا تأويل هذا المشهد بأن الليل برمـته صار رمزًا للثنائيات الضديـة للقـدر؛ كـ(الموت) الذي يمثـله جوف القبر، و(الحياة) التي يمثـلها عمق البحر، أو (النور) بوصفه رمزًا للهداية، و(النار) بوصفها رمزًا للضلالة، ومثلها (النزوة) رمزًا للدنس، و(الندى) رمزًا للطهر، بل إن لليل بدورانه وتعاقبه دلالةً على انقضاء الآجال وانمحاء الآثار؛ لذا لم يستمتع به سوى العابد في خلوته ومحرابه، فهو الذي رجا منه ألا يرحل؛ لأنه أدرك علة الحياة وجوهرها في العبادة، فتغـشاه الليل وهو متفرغ لها متنعـم بها.

لغة فصيحة

وقد حرص الكاتب كثيرًا على استخدام الألفاظ الفصيحة عربية الأصل، فيما اعتيد على استخدام الكثيرين بدائلها الأجنبية أو المعربة، مثل: (مزلاج - سحاب - ممحاة... وغيرها). بينما وقع في بعض الأخطاء اللغوية الشائعة، كتعدي الفعل بـ(اللام) والصواب تعديته بـ(إلى)، كقوله: «اقتادني لـ...»، ومثلها أن تكون (من) للبداية و(إلى) للنهاية والتي تستبدل بـ(اللام) خطأً، كقوله: «من آن لآخر». كذلك وقوعه في الخطأ الشائع: «تخرج من الجامعة»، والصواب تعدية الفعل بـ(في). ووردت كثير من الجمل مباشرةً، خاصةً ما انطوى على مناقشة فكر، لدرجة أن بعض فقرات الرواية كانت أقرب إلى فقرات بمقالة، وكأن الكاتب أراد أن يضمن آراءه في ثـنايا رواياته، والأدب جوهره الخيال والتلميح والإشارة والرمز ■