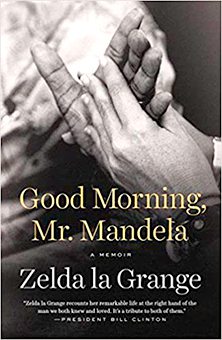

مذكرات زيلدا لاغرانج سكرتيرة مانديلا البيضاء

في مذكرات نيلسون مانديلا «رحلة طويلة نحو الحرية»، ذكر الكثير من تفاصيل حياته ونضاله من أجل الحرية وكرامة الإنسان، إلا أن مذكرات سكرتيرته زيلدا لاغرانج تضيف الكثير من الوقائع والمعلومات، وتكشف الجانب الآخر، الأبوي والحميم في شخصية مانديلا. جاءت هذه الفتاة من عائلة أفريكانية بيضاء تؤيد النظام العنصري، وما كان يخطر ببالها أنها ستعمل مساعِدَةً لمانديلا لـ19 عامًا، وأنها ستحبّه بصدق، وتقدّم شهادةً للتاريخ: «لقد حرّرني من أغلال مخاوفي. إنه لم يحرّر الأسود فحسب، بل حرّر الأبيض أيضًا. شعرت بأني حرةٌ وفخورةٌ أن معلّمي كان مانديلا. وأصبح لديّ حس عميق بالرعاية كما يشعر به الإنسان تجاه أحد أجداده. ولو غاب عني يومًا أو يومين، ففي أول لقاءٍ أنحني عليه لأقبّله. كم تغيّرتُ، حتى أصبحتُ أفتقده يوم العطلة».

وُلدت لاغرانج نهاية 1970، بينما كان مانديلا يبدأ عامه التاسع في السجن. وحين أطلق سراحه قال أبوها خائفًا: «وقعنا في ورطة. لقد أُطلِق الإرهابيون».

كانت قد انفصلت توًا عن خطيبها، وتقدمت لوظيفة سكرتيرة بمكتب الرئيس الجديد. لم تكن شاهدت مانديلا إلا في الصور، ولم تعرف عنه إلا كونه «إرهابيًا». وفي أول لقاء بادر بمصافحتها، بينما ردّت عليه متلعثمةً: «صباح الخير مستر مانديلا» (وهو عنوان المذكرات)، ووجدت نفسها فجأةً تبكي لأن الصدمة باغتتها، حيث خاطبها بلغتها الأفريكانية، وسألها عن منطقتها وعملها: «لقد اجتاحني شعورٌ بالذنب، فكيف لهذا الرجل الذي يحدّثني في رفق، بلغة قومي الذين أرسلوه للسجن لسنوات طوال؟».

عندما أخبرت والديها باللقاء، لم يُظهِرا اهتمامًا، وفي اليوم التالي سألت زميلتها عن طلاقة حديثه بالأفريكانية، فأجابت بأنه تعلّمها في السجن، واكتشفت أنه كان يسحر مفاوضيه من قادة «الابارتهايد» أثناء المفاوضات بقدرته الأفريكانية، التي تعتبر لغة الظلم والعنصرية، وتسبّب فرضها عام 1974 كلغة تعليمٍ للسود، في ثورة سويتو (1976) التي شارك فيها 20 ألفًا من الطلاب وقُتل المئات منهم.

حين انتخب مانديلا رئيسًا في 10 مايو 1994 شاهدت السود يرقصون في الشوارع فرحين، بينما البيض يخشون القتل، وبعضهم أخذ بتخزين المعلّبات لاعتقاده باندلاع حرب أهلية، متوهمين أن السود سيهاجمونهم ويمنعون الماء والطعام عنهم. وبعد أسابيع، دعا موظفي الرئاسة من سبعة أعراق، إلى غداء جماعي، وطلب من القدامى البقاء في وظائفهم لتشكيل حكومة وطنية، فمكتبه «خليط من البيض والسود، يعكس قوس قزح جنوب إفريقيا»، بل أبقى في مكتب الرئيس صور المسؤولين السابقين لأنها جزء من التاريخ مهما كان غير سار.

عائلة أفريكانية بيضاء

عاشت لاغرانج في أسرة بيضاء تتمتع بامتيازات نظام «الابارتهايد»، وتعمّق التمييز منتصف السبعينيات بالفصل التام بين «الأفريكانز» (هولنديين، ألمانًا، بريطانيين وفرنسيين)، والسود (الملونين والسمر والهنود)، عبر منع الزواج أو الصداقة أو الجنس أو العيش بنفس المدن أو التنقل بينها، أو استخدام نفس الباصات أو المسابح. وفي 1974، عُلّقت عضوية جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة، ولحقه قرارٌ بحظر السلاح (1977)، وعارضت أمريكا وفرنسا وبريطانيا طردها من المنظمة الدولية.

في انتخابات 1989 خسر الحزب الحاكم، وبدأ بعض مناصريه بالحديث عن مراجعة الفصل والسماح للسود بالتصويت. وعقد الرئيس بيك بوتا أول اجتماعٍ مع مانديلا سرًا، ثم استقال وعيّن وزير التربية ديكليرك رئيسًا، لإدارة الانتخابات، وقام بإطلاق السجناء السياسيين في 1990، وفي استفتاء 1992، صوّتت لاغرانج ضد الإصلاحات، لكن تغيّر تفكيرها ومجرى حياتها بسبب «ماديبا»، رجل الدولة العظيم: «لقد كان يمثّل لي أكثر من ضميري الأخلاقي. وقد جمع الموظفين يومًا على غداء بسيط، وأخذ يسرد علينا قصص حياته في السجن، وأخذتُ أتخيّل حياته الروتينية في زنزانته لثلاثة عقود وأنا أبكي بعدما حاولت التماسك دون جدوى. لم يكن يبحث عن تعاطفٍ وإنّما ينظر إليها كتاريخ».

استذكاره لماضيه كان «آلية هروب»، ربما استخدمها في السجن. وعندما أُطلِق كان جميع معاصريه قد هرموا أو غادروا الدنيا، وبدا له صعبًا أن ينفتح على الآخرين عاطفيًا. لقد علّمه السجن كيف يكبت مشاعره. ولم يكن يحبّ الناس الذين يخبرونه بما يجب أن يفعل، وهو ما يمكن تفهمه لإنسان سُجن 27 عامًا، خاضعًا لإملاءات السلطات القهرية، متى يأكل وينام ويتدرب. وكانت فرحته بلقاء الناس، واستقبال زملائه المناضلين القدامى وزوجاتهم، حيث ترى وجوه هؤلاء العجائز تشع بالفرح وأغلبهم كانوا يعيشون في فقر وحاجة، محرومين من الخدمات رغم ما قدّموا من تضحياتٍ كبيرةٍ للوطن.

مشاهد من حياة مانديلا

كان يهتم بالصحف، لا يقبل أن يتصفّحها أحدٌ قبله، ويبدأ بفصل صفحات الإعلانات عنها أولًا، وحين ينتهي منها يطويها بتأنٍ، وهو مؤشرٌ آخر على رجلٍ قضى 27 عامًا في عزلة رتيبة. وفي الزيارات الرسمية للخارج كان يصرّ على استلام أخبار الصحف مصوّرةً وإرسالها بالفاكس رغم توافر خدمات الإنترنت.

كان يحرص على زيارة المكتبة مع أن لديه كتبًا أكثر مما تحتويه، فتسأله لاغرانج عمّا يريد لتوفّر عليه مشقة الذهاب، وتجنّب احتشاد الناس حوله، وأحيانًا يطلب قواميس رغم توفّرها لديه. ويخرج دائمًا من المكتبة بعدة كتب مجانًا، رغم إصراره على الدفع. وأحيانًا كان يطلب الخروج من المنزل متحجّجًا بشراء قلم، ولأنها تعرف نوع القلم العادي (بيك)، إلا أنه يرفض ذهابها لوحدها بحجة أنها ستحضر القلم الخطأ! ويكون عليهم تهيئته للخروج إلى المول وما يتطلبه من إجراءات أمنية. لم يكن قادرًا على البوح أنه بحاجةٍ ليكون بين الناس أو «لأرى المدينة».

في أول رحلة داخلية لها مع مانديلا، كان طيارو الهيلكوبتر بيضًا، وتساءلتْ: هل يثق بهم؟ فحتى عام 1995، كانت قلةٌ من السود دُرّبوا كطيارين، وكانوا في طريقهم إلى مدينة صغيرة للبيض أرادوا تكريمه واستقبلوه بالأحضان، وخطب فيهم بالأفريكانية، وصعدت له طفلةٌ صغيرةٌ تحيّيه فاستجاب لها بكل جوارحه. هذا التفاعل أكسبه حبهم.

كانت زيلدينا (كما يناديها تحببًا)، كسكرتيرةٍ تصادف الكثير من المواقف الطريفة والغريبة، فذات يومٍ تلقت اتصالًا من مواطن يتساءل عمّا إذا كان بإمكانه إحضار ببغاء يقلّد صوت مانديلا! واتصل بها يومًا قاتلٌ محترف، طالبًا لقاء مانديلا ليسلمه بنفسه إلى سلطات الأمن! فما كان منها إلا أن حوّلت المكالمة للشرطة عبر خط آخر، ليتم اعتقاله بعد أربع ساعات! ومرةً زارها وهي وحيدة في المكتب، ضابطا شرطة لإجراء «مسح» على مكتب الرئيس، وببراءةٍ أخبرتهما أنهم ينظفّونه يوميًا، فأوضحا لها أنه إجراء أمني للتأكد من عدم وجود أجهزة تجسّس من جهات أخرى على الرئيس.

مع زعماء العالم

زارت معه بلدان العالم شرقًا وغربًا، ووصلت أماكن لم تكن تحلم بأن تصلها، وتمتّعت بالانتقال بين أفخم الفنادق وخطوط الطيران، وكانت تستغرب من ذاكرته في حفظ أسماء الدول، وكلما تقدّم الوقت زادت سفراته، لأنه كان يريد أن يعمل بقوةٍ ليظهر للعالم الوجه الجديد لجنوب إفريقيا.

عندما عرض عليها لأول مرةٍ السفر لليابان، تساءلت ببراءة: «ولكني لا أملك تذكرة السفر؟!» فانفجر مانديلا ضاحكًا... لكن سرعان ما استدرك حين رأى الحيرة على وجهها، فأوضح أن السفر جزء من زيارة رسمية، وطلب منها الذهاب إلى رئيس موظفي الرئاسة ليشرح لها كل شيء، وسافرتْ لأول مرةٍ بجوازٍ دبلوماسي «وكانت رحلة كالخيال»، وقدّمها للإمبراطور باعتبارها سيدة أفريكانية أصلية من «البوير»، ولم تكن واثقةً أن الإمبراطور فهم المقصود من الكلمة، إلا أنه ابتسم لها وهو يصافحها. في زيارتهما بريطانيا، ذُهلت للقاء الحميم مع الملكة، إذ ناداها باسمها إليزابيث، ونادته باسمه الأول. وبعد خروجه من لقاء جوردن براون قال للصحافة: «أنا فخورٌ وسعيدٌ لتواجدي هنا، لأن هؤلاء كانوا حكّامنا ولكننا طردناهم. ونحن الآن متساوون»، وضحك الجميع، عدا زيلدينا التي صدمها التصريح، وتساءلت في نفسها: «كيف ستتعامل الصحف غدًا مع هذا التعليق المحرج؟».

وفي رحلتهما إلى إيطاليا زارا البابا في الفاتيكان، وبعد لقاءٍ مغلقٍ صافحهما وأعطاها مسبحةً لم تكن تعرف وظيفتها، كانت نوعًا من العقد (القلادة) الكاثوليكية. وفي زيارته لإيران التهبت عينا مانديلا واحمرّتا، لكثرة فلاشات التصوير، فلبس نظارة شمسية حتى بالأماكن الداخلية وليلًا، وعلى طاولة العشاء ظل الرئيس خاتمي يسألها عن نشأتها وعن الثقافة الأفريكانية، وكان قد طلب حضورها بعدما لاحظها وهي تحاول إبعاد المصورين عن مانديلا.

وفي رحلته إلى فلسطين التقى قادة «إسرائيل» وزار متحف الهولوكوست، وبمجرد خروجه حوصر بميكروفونات الصحفيين، وكانت إجابته تاريخية: «يجب تذكّر أنها مأساةٌ تسبّب بها الألمان، ومازال الجيل الحالي يكفّر عن ذلك رغم عدم مسؤوليته عنها». وعندما رجع للفندق انهالت عليه رسائل الاحتجاج من «إسرائيل» وأمريكا. في اليوم التالي دعا إلى تبادل الاعتراف بين الطرفين مع وجود وسيط موثوق، والتقى ياسر عرفات، وألقى خطابًا في المجلس الفلسطيني استقبل بعاصفةٍ من التصفيق. آخر زياراته الرسمية كانت في أبريل 1999، شملت روسيا وهنغاريا وباكستان والصين، فهو يريد علاقات أوثق تمهيدًا لعلاقات اقتصادية أكبر، وكذلك لشكر الصين وروسيا لموقفهما الداعم خلال الابارتهايد، بتشريفهما بزيارة دولة. وكانت زيارة موسكو أسوأ رحلاتها، فقد واجهتها عدة مشاكل، أولها اللغة، وليس آخرها الطعام الدسم والفودكا اللذان يقدّمان حتى على الإفطار! بل إن طلب الطعام المفضل للرئيس وبقية الوفد كان مشكلة، «وكانت الطريقة الوحيدة للحصول على بيضةٍ للإفطار هو أن أقلّد الدجاجة عدة مرات!».

لقد زارت الكرملين وضريح لينين، وحضرت عرض «بحيرة البجع»، ولم يكن ذلك متصوّرًا بالنسبة للأفريكانيين الذين كانوا يدعُون بزوال السوفييت في صلواتهم! وأثناء توقف العرض استدار لها مانديلا وقال: «يجب أن نرقص أنا وأنت مثلهم»! كان لديه حس دعابة قوي.

وعلى العشاء الرسمي كان الرئيسان يتناقشان بقوة، وفجأةً توقّف يلتسين وغادر، فظنّت أنهما تشاجرا. لكنه عاد بعد 15 دقيقة، وقال إنه تلقى مكالمةً من كلينتون، وحين أخبرت مانديلا بشكوكها ضحك وقال إنه ناقش معه بقاء جثة لينين محنطةً، فيجب أن يذهب إلى قبره، ولكنه لم يقتنع وبقينا على وفاق».

علاقة رومانصوفية

تعكس المذكرات علاقة أبوية راقية، فـ«مهما ساءت الأمور كانت رؤية وجهه وابتسامته تضيء الغرفة، كان إشعاعًا لكل يوم من حياتي، وحتى في الأوقات الأصعب، لم تكن الابتسامة تفارق وجهه، وتُختزن في قلبي». وبعد تقاعد سكرتيرتيه تحوّل كل ضغط العمل عليها وكثرت اتصالاته بها ليلًا ونهارًا، يسألها أحيانًا عن دوائه، أو لتذكيرها بأمرٍ ما غدًا. وخلال هذه السنوات «فكّرت بالابتعاد قدر الإمكان عنه، فكلما كنتَ أقربَ للنار كلما كان أسهل احتراقك». لقد أصبح أكثر اعتمادًا عليها لأسباب بسيطة: كبرُ سنِّه وتراجعُ ذاكرته بسرعة، وحاجتُهُ لمن يذكّره عندما يدخل اجتماعًا بما يتوقعه أو ما سيحدث. وحين سقطتْ مريضةً مُنحتْ إجازةً مرضيةً لأربعة أسابيع، زارها بعد أسبوع في سكنها، الذي لم يكن سوى شقة صغيرة من غرفة نوم واحدة، «حاملًا باقةَ زهورٍ هي الأجمل التي تلقيتها في حياتي».

هذه العلاقة الخاصة جدًا، قابلتها العائلة بكثيرٍ من الحساسية، فكثيرٌ منهم لم يكونوا مرتاحين لوجودها في حياته، سواءً لسبب شخصي أو لمجرد الاعتماد على امرأة «بيضاء» وتعترف لاغرانج أنها لم تكن لها حياة عاطفية مذ عملت معه: «عشت معزولةً بلا صداقات عاطفية، وكرّست نفسي للعمل حيث لا يوجد شخص أعود لمشاركته الفراش نهاية اليوم». وكثيرًا ما تُسأل: ألا تشعرين بالأسف لعدم زواجك أو إنجابك؟ فتقول: «لقد منحته شبابي، وربما مستقبلي أيضًا، لكنّي لا ألومه على ذلك، فقد كان خياري. لم أشعر بالندم أو الحزن بأني ربما أضعت فرصًا. لقد كسبت الكثير. كسبت نفسي».

نهاية ملك إفريقي قديم

بعد خروج مانديلا من السلطة، ظل الكثيرون ينادونه «السيد الرئيس»، فيصحّحهم بأنه الآن متقاعد، ولا يريد أن ينادوه بغير ماديبا أو السيد مانديلا. ومع حصوله على 120 شهادة دكتوراه فخرية، إلا أنه عندما يُخاطَب بلقب (د) سرعان ما يردّ بأنه لم يدرس أيًّا من هذه المواد، وإنّما هي مجرد عناوين تشريفية.

ومع السنين، كانت صحته تتراجع بفعل التقدّم في العمر. لم يعد يتكلّم كثيرًا، وغدا أكثر محافظةً، وفي حالات قليلة يحضر بمكتبه ويجلس هادئًا، يفكّر لوحده، ومع ذلك ظل محتفظًا بطبعه، فيداعب الموظفات فيسأل الحامل: كم طفلًا تتوقعين أن تنجبي؟ ويقول للقصيرة: إنك ازددتِ طولًا! وكان يكرّر دائمًا: «كن لطيفًا مع كل شخص تلقاه... لأنك لا تعرف حروبه أو مشاكله».

صباح السادس من ديسمبر 2013 أُعلن عن وفاته في المستشفى، وهنا تبدأ زيلدينا تعزف مثل طيرٍ جريح، وتتدفق مثل الشلال الهادر حزنًا: «فأبي الذي حذّرني من إطلاق هذا الإرهابي عام 1990 أخذ ينشج كالطفل لوفاته، وقضى تلك الليلة وهو يتابع أخبار التلفزيون. وعندما سمعت رنّة الحزن في صوت أبويّ عبر الهاتف شعرتُ بالانكسار لأول مرة».

«في أول صبيحة أحدٍ بعد دفنه، زرنا قبره مع بعض أفراد عائلته، وأخذنا بتنظيف قبره وقبور أبنائه الثلاثة الراقدين بجواره. بعد الظهر ركبنا الطائرة عائدين. كانت أطول رحلةٍ في حياتنا، رغم أنها لم تتجاوز 55 دقيقة. لقد قُضي الأمر. إنها النهاية. وهكذا جاء الوقت لأنسحب، فقد أنجزت مهمتي».

«الأيام والأشهر الأخيرة ذكّرتني بقصة تولستوي... الكاتب الروسي العظيم الذي كان معجبًا به، فهناك الكثير من أوجه الشبه تجمعهما. كانت الطائرة صغيرة، ولم يكن هناك مكانٌ تلجأ إليه لتخفي مشاعرك. وشعرت بما كانت تعانيه أرملته ميشال عندما رأيتها تجهش بالبكاء، بينما الطائرة تشق طريقها عاليًا بين السحاب الكثيف. وفي الأخير انخرطنا جميعًا في وصلةٍ من البكاء، ولم ينطق أحدنا بكلمة. لقد شعرنا بأننا هجرناه، تركناه وحده في تربته. لكنه سيبقى حاضرًا في هذه التلال الجميلة للأبد، فالأبطال لا يموتون، وأنا أعلم الآن أنه سيكون أقوى في مماته مما كان عليه في حياته. ميراثه، وصورته يجب أن يصانا».

«مرضه الطويل جعلني أكبر بسرعة. قد أجد عملًا آخر، وربما أجد شخصًا أقضي معه بقية حياتي، شخصًا يدرك ويحترم حقيقةَ أن قطعةً من قلبي قد انتزعت، وأعطِيَت لرجلٍ كان يومًا عدو قومي، وهو الآن مستلقٍ مثل ملِكٍ قديمٍ، تحت أطباق التراب في تلك التلال الذهبية بمنطقة غونو بجنوب إفريقيا. سنراه في كل شروق وغروب، يجب أن نبقى ننتظره، نتطلع إليه... سيبقى يرعانا فقط إذا تذكّرنا دروسه في الحياة» ■