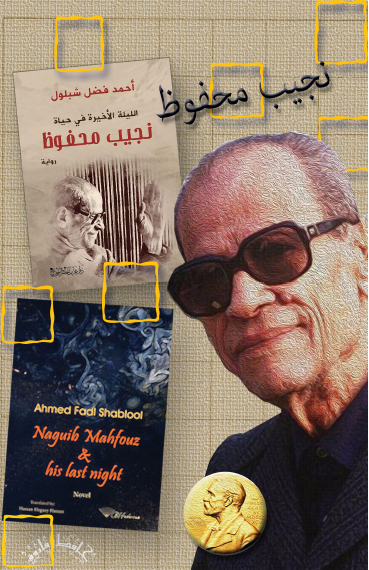

نجيب محفوظ ليلةٌ أم ليالٍ أخيرة؟

حين كتب أحمد فضل شبلول عن نجيب محفوظ كتابه «الليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ» وصفه بأنه رواية، ويبدو أن هذا الوصف لم يكن وصفًا تمييزيًا فحسب، ولكنه أيضًا وصف لرفع الالتباس الذي قد يتوهمه القارئ. فالليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ جملة تنطوي على خبر وليس على جنس من الكتابة. لقد شغل هذا الكاتب الناس بأخباره منذ أن ابتلي بالاعتداء عليه اعتداءً وحشيًا كاد أن يودي بحياته. ولم ينج محفوظ من تداعيات هذا الاعتداء، ولا من تداعيات تقدم السن ووهن الشيخوخة، وظل موضع حديث قرائه ومتابعيه، ومصدرًا من أهم مصادر الأخبار في مصر والعالم بأسره، لذلك كان هذا العنوان الذي وسم هذا الكتاب عنوانًا مُلبسًا للوهلة الأولى على القارئ، ولم يكن كافيًا لرفع هذا الالتباس أن يصف شبلول كتابه بأنه رواية، فالرواية لا تقدم أخبارًا قدر ما تقدم أفعالًا ووصفًا لأماكن وشخصيات.

لو توقعنا أن تكون الليلة الأخيرة في حياة محفوظ هي الحدث الأكبر في رواية شبلول، فإن هذه الليلة على قدرها ودراميتها لم تكن كافية لنهوض الرواية عليها، فالكاتب جعل الليلة الأخيرة نافذة يطل منها على دراما نجيب محفوظ منذ بداية وعيه بالوجود حتى أفول نجمه ورحيله عن عالم الحياة والأحياء. وراح يغزل خيوط روايته من مواد السيرة الذاتية في تداخلها مع التدرج التاريخي لاشتباكات محفوظ مع مجتمعه القاهري والعربي والعالمي، ومع ما أفرزه من إنتاج روائي ضخم كانت له أصداؤه المتجاوبة مع الانتقالات الكبرى التي مرت بها مصر اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا على امتداد قرن من الزمن هو القرن العشرين الذي يعد نجيب محفوظ أهم شهود العيان عليه.

كتابة مثيرة للأسئلة

وكتابة شبلول على هذا النحو كتابة مثيرة للأسئلة، فهي لا تقدم حكاية لها إطار من الزمن والمكان، ولا تقدم شخصيات لا نعلمها مردها ابتكار خيال الكاتب، ولا تقدم وصفًا لمشاهد أو أفعال، لكنها تقدم شخصية وحيدة تتحدث عن نفسها كما تتحدث عن غيرها، وعن وعيها بواقعها المحيط المتغير المتجدد والمتناقض والمضطرب عبر قرن من الزمن. ولأن هذه الشخصية شخصية تاريخية فعَّالة هي شخصية نجيب محفوظ، فقد ترك الكاتب عنان الحكي لها، فحكت عن شخصيات كثيرة مصرية وغير مصرية، وفسرت غموضًا لم يكن مفسرًا مثل غضب يوسف إدريس من فوز محفوظ بنوبل، أو دور اللوبي اليهودي في فوزه بنوبل، أو موقفه من السادات ومعاهدة السلام، وحكت عن بواكير البداية ومآلات النهاية، كما حكت عن المحطات الكبرى في إنتاجها الروائي. واختلط الحكي الذاتي بالحكي الموضوعي اختلاطًا كبيرًا، فأصبح نجيب محفوظ هو الكاتب الحاكي وهو الكاتب المحكي عنه، وهو كاميرا التصوير التي يحدد شبلول لها زوايا التصوير ومواقعه ومساحاته، كما ينهض شبلول ذاته بالمونتاج والكولاج ليقدم للقارئ رؤيته التي أرادها لنجيب محفوظ في ليلته الأخيرة. فهل نقول إن هذا اللون من الكتابة عن شخصية نجيب محفوظ كتابة تفسيرية أو كتابة امتزج فيها الوعي التاريخي بمحفوظ وسياقات كتاباته بخيال شبلول؟ وإذا افترضنا أن هذه الكتابة كتابة تفسيرية أو روائية، فما نصيب كل كتابة من هاتين الكتابتين في «الليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ»؟

نستطيع القول إن شبلول انتهج تقنيتين في الكتابة، الأولى هي تقنية الحكاية، والثانية هي تقنية السرد التاريخي. ففي بداية الكتاب يطالعك بعنوان «البداية» التي تمثل الحكي المتخيل عبر حوار أشبه بحوار صحفي بين الكاتب الذي تقمص شخصية الصحفي المتسلل إلى غرفة نجيب محفوظ في مستشفى العجوزة على الرغم من الرقباء أمثال محمد سلماوي، ويوسف القعيد، والحراسة المشددة المفروضة على الجناح بأكمله.

حوار متخيل

وفي هذا الحوار المتخيل يحرص شبلول على إضفاء الحس التاريخي على المكان فيصفه بما فيه من أوصاف مكانية، ومن شخصيات، ومناظر الأجهزة الطبية التي تراقب تطور الحالة الصحية لنجيب في ليلته الأخيرة في الحياة. يقول: «تسللت إلى الغرفة رقم 612 بمستشفى الشرطة بالعجوزة دون أن يراني الواقفون والجالسون خارج الغرفة، أو في الصالون المجاور لها، وما أكثرهم، فيهم من أعرف ومن لا أعرف، ولا من تبقى من شلة الحرافيش وأنا أدخل إلى الأستاذ الذي أشار إلي بالجلوس إلى جانب أذنه وفمه. قال فيما يشبه الهمس: قمت باستدعائك لأقص عليك - ونحن في نهاية أغسطس والمفروض أن أكون عندكم كعادتي في الإسكندرية - مالم أقصه على آخرين، وما لم يرد في حكاياتي ورواياتي وكتبي وما كتب عني، فهناك فراغات يجب أن تُملأ. قد تجد إشارات فيها سوف يفهمها مثلك، ومثل من يدققون في أعمالي السابقة. أما عملي القادم فهو ما سأمليه عليك، وما ستلاحظه علي من تطورات لحظية قبل قدوم ملك الموت، وأيضًا بعده إذا كانت لديك قوة الملاحظة والفراسة والحدس، وقراءة ما وراء السطور والغمام. عليك أن تراقب وتسجل ما يجري، وما سيجري».

الخيال الروائي يقف وراء هذه البداية، ويقف وراء ما بها من غايات تفسيرية، ومقاصد تاريخية، فحضور الراوي مبني على استدعاء موضوع الحكي الروائي وهو نجيب محفوظ. وهذا الاستدعاء قائم على الاصطفاء دكما بيَّن الراوي. فمن الحضور خارج الغرفة أو في الصالون كتاب كبار وصحفيون أمثال جمال الغيطاني، وشخصيات أخرى قريبة من نجيب محفوظ أمثال زكي سالم ومن تبقى من شلة الحرافيش، ومع ذلك اصطفى الأستاذ الراوي الذي تخفَّى واندس خلسة وجلس بجوار أذنه وفمه. وكما اصطفاه، فقد اختصه بما لم يختص به غيره. ولعلنا نلحظ وظيفة الجملة الاعتراضية «ونحن في نهاية أغسطس والمفروض أن أكون عندكم كعادتي في الإسكندرية» في تبيين الصلة القوية بين الراوي والأستاذ. فالراوي من الإسكندرية، وللأستاذ غرام كبير بها، وعادة لا تنقطع. وقد أتاحت هذه الصلة القوية للأستاذ أن يصطفي الراوي وأن يقص عليه ما لم يقصصه على الآخرين.

وقد حدد الاصطفاء رسالة الراوي وهي العلم بما لم يعلم به الآخرون: «مالم أقصه على آخرين، وما لم يرد في حكاياتي ورواياتي وكتبي وما كتب عني، فهناك فراغات يجب أن تُملأ»، بل إن هذا الراوي راوٍ عليم بصير بما لم يبصره نقاد محفوظ: «قد تجد إشارات فيها سوف يفهمها مثلك، ومثل من يدققون في أعمالي السابقة». مما يمهد للقول بأن الرواية عمل قرائي تفسيري، وأن هذه الرؤية القصصية هي عماد الليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ.

رواية شبلول بعث للأستاذ

من البين في رسالة الاصطفاء، أنها خريطة الحكي بما فيه من تفسير لما خفي، واطلاع على جوانب غير معلومة، وانتظار لعمل قادم يمليه الأستاذ على الراوي أو يحدثه به، أو يحدس به الراوي بعدما سمح الأستاذ له بتصوير الحدث الأخير حين يهبط ملك الموت الذي لا يراه الحاضرون وإن رأوا أمارات أفعاله. كل ذلك يوحي لنا بأن صلب عمل الخيال في رواية شبلول هو بعث نجيب من مرقده ليحكي أحداث الليلة الأخيرة التي تستدعي مثيلاتها من الليالي الأسبق التي أنتجت رواياته، وما أحاط بها من سياقات اجتماعية وثقافية وسياسية والشخصيات التاريخية الكبرى الفاعلة في هذه السياقات من كتَّاب، وساسة، وقادة رأي، ومنافسين، وأماكن اكتسبت صفة البقاء لارتباطها بهذه الروايات والسياقات. ورغم أن وسم الرواية بالليلة الأخيرة في حياة نجيب يعني أن نشاط الخيال فيها تستغرقه هذه الليلة، فإن نشاط الخيال امتد إلى ليال عديدة مثلت كما قلنا الجانب الحكائي والجانب التاريخي، ومن ثم فإن هذه البداية الحكائية هي جوهر هذا العمل، وهي التي حددت مسارات السرد في هذه الرواية... أما المسار الأول، فهو المسار الذاتي الذي استغرق هذه «البداية» التي تواشج فيها السرد الاستدعائي مع السرد التاريخي، لذلك تداخل الزمن الذاتي مع الزمن التاريخي بما يتوافق مع طبيعة المكان وظروف الحكي، فالأستاذ في ساعاته الأخيرة يفيض بسرد الذكريات في مدينة الإسكندرية: «للإسكندرية أزمنة وشخصيات وأمكنة. وقد أحببت ميدان الرمل حبًّا جمًّا، فهو مسرح دائم لحاملات الأناقة والشعور الذهبية الملتفعات بمعاطف المطر. وكلما جاء ترام انطلقت أسراب الحسن تبهج الخاطر، وتسكر اللب، وتعزف بسيقانها مختلف الألحان». ويستحضر أيضًا بدايته الأولى، وهي بداية تاريخية بعيدة: «أتذكر أن أول قصة نشرتها كانت في عام 1930 في مجلة اسمها الشباب للمرحوم محمود عزمي، وموضوعها عن فتاة بائسة تنام في ماسورة. وطوال عمري لم أتوقف عن الكتابة».

أما المسار الثاني فهو الذي اتبع فيه الكاتب تقنية السرد التاريخي. وتضمن هذا المسار جانبين: الأول هو الروايات التي كتبها نجيب محفوظ ، وهي: (عبث الأقدار - القاهرة الجديدة - خان الخليلي - زقاق المدق - الثلاثية - اللص والكلاب - السمان والخريف - دنيا الله - الشحاذ - ثرثرة فوق النيل - ميرامار- أولاد حارتنا - الكرنك - الحرافيش- أمام العرش - يوم قتل الزعيم - أحلام فترة النقاهة). والجانب الثاني هو مواقف وشخصيات وأحداث، وتضمن: (القرآن في حياتي- أم كلثوم - أفلامي والرقابة - أنا حر - أنا والسادات وإسرائيل - أنا ونوبل - الأهرام - محاولة اغتيالي - المهرولون - شقة سان استيفانو - صور - السفر - نهاية).

ولعل الرابط بين جانبي هذا المسار هو الرابط بين الصوت والصدى، أو لنقل إن الأدب كان بمنزلة الصوت الذي أحدث دويًا في دوائر محلية وعربية ودولية، هي بمنزلة دوائر صنع القرار الثقافي والسياسي والاجتماعي والأخلاقي. ولم يكن الصدى متجاوبًا على الدوام مع دوي الصوت. فصدى «أولاد حارتنا» في مصر لم يكن هو الصدى نفسه الذي أحدثه دوي صوت «الثلاثية»، فصدى الأولى كان الاتهام والتنقيب في الضمائر والقلوب عن الإيمان المتخيل عند حراس الشريعة، وكيف يجرحه الرمز في الصياغة الروائية لأولاد الحارة. وصدى الثانية كان صدى فنيًا وسجاليًا بين النقاد في الشرق والغرب أسفر عن ترسيخ قيمة الثلاثية، والإقبال على تقديمها في شكل فني غير الشكل الأدبي وهو الفيلم السينمائي. وإذا كانت أصداء هاتين الروايتين غير متجاوبتين، فقد كان الفوز بنوبل أهم الأصداء، والذي أعاد طرح هاتين الروايتين مرة أخرى للجدال على مستوى آخر وهو جدارة أي منهما بالجائزة، وهل اعتدت لجنة منح الجائزة بالثلاثية أو أولاد حارتنا مما نقل الصدى إلى مستوى آخر وهو المستوى السياسي ومعاهدة السلام ونفوذ اليهود في منح نجيب الجائزة الكبرى، وكل ذلك تضمنه الجانب الثاني من هذا المسار.

وإذا كان قد تحقق وجود رابط بين جانبي المسار الثاني وهما الروايات من جهة والمواقف والأحداث والشخصيات من جهة أخرى، فإن ثمة رابطًا تاريخيًا آخر يجمع بينهما، فشبلول لم يختر كل روايات نجيب لتكون موضوعًا للحكي التفسيري على لسانه، واختار عددًا من رواياته بلغ سبع عشرة رواية من مجموع روايات محفوظ الذي يبلغ 33 رواية. وحينما فعل ذلك قرَّ في وعيه أمران: الأول هو الترتيب التاريخي في إنتاج الروايات، والأمر الثاني أنها روايات كانت ذات أصداء كبرى منذ أول رواية نشرها نجيب محفوظ وهي رواية «عبث الأقدار» 1939م التي ترجمت باسم آخر وهو حكمة خوفو، وعندما قدمت في عمل درامي قدمت باسم «الأقدار» عام 2018م وحذفت كلمة «عبث» لأن التأويل الديني يفهم الأقدار على أنها الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يكون قدر الله عبثًا، ولعل هذا يوضح استجابة التلقي منذ البداية التي لا تفصل بين الفهم الديني والفهم الأدبي، وتشير إلى ما آل إليه الجدل حول روايات نجيب محفوظ بعد ذلك، وما انتهى إليه من الحكم بتكفيره الذي أتاح لطائش إهدار دمه. ويكفي أن دار الشروق أعادت نشر «عبث الأقدار» باسم «عجائب الأقدار» عام 2018م مما يؤكد موقف التلقي الذي لم يتغير منذ أول مرة نشرت فيها الرواية عام 1939م.

وإذا كان شبلول قد بدأ بذكر «عبث الأقدار» علامة على الروايات التاريخية التي التفت فيها محفوظ إلى التاريخ، فإنه لم يُعِر «كفاح طيبة» و«رادوبيس» الاهتمام نفسه الذي أولاه «عبث الأقدار»، واكتفى برواية مما كتب محفوظ علامة على تطور كتابة الرواية عنده، فكانت «عبث الأقدار» علامة على مرحلة و«القاهرة الجديدة» علامة على مرحلة أخرى وهكذا، لكنه مع ذلك لم يغفل الجانب التفسيري في كل الروايات التي اختارها وجعل محفوظ يتحدث حديثًا تفسيريًا لكل مرحلة من مراحل كتابته الرواية، فتحدث عن التفاتته إلى التاريخ كما تحدث عن «القاهرة الجديدة» و«زقاق المدق» و«الثلاثية» و«أولاد حارتنا» وكل ذلك يمثل انتقالات كبرى في الرؤية الفكرية عند نجيب محفوظ، وفي تطور أسلوب الكتابة الروائية.

ومن الحكي التفسيري ما قدمه نجيب محفوظ عن بدايته التاريخية. وقد اعتمد على باعث الكتابة التاريخية، وعلى مواردها، وعلى وظيفتها. أما عن باعث الكتابة التاريخية فيقول: «إن مصر الفرعونية كانت ينبوع إلهام في مرحلة مظلمة تكاد تكون نقيض ما يمثله تاريخنا المعاصر من عزة وفخار، لذلك كتبت أول رواياتي. كانت الوطنية متأجِّجة وقت كتابتها. وكان هناك مد حقيقي للفرعونية باعتبارها القومية المصرية. هو مد كانت له مبرراته الموضوعية. إذ كان العصر الفرعوني هو العصر الوحيد المضيء في مقابل عصر المهانة والانحطاط الذي كنا نعيش فيه وقتها: مهانة الاستعمار الإنجليزي، وسيطرة الأتراك معًا».

التاريخ الفرعوني

أما موارد الكتابة عن التاريخ الفرعوني، فقد كان متأثرًا بقراءته في التاريخ الفرعوني لكتاب أمثال رايدر هاجارد، وهوك كين الإنجليزي المشهور بالكتابة عن التاريخ الفرعوني. «لقد كتبتُ الرواية التاريخية في بداية حياتي تأثرًا بقراءاتي في التاريخ الفرعوني خاصة أعمال رايدر هاجارد، وأعمال هوك كين الإنجليزي المشهور بالكتابة عن التاريخ الفرعوني».

أما عن الوعي بوظيفة الكتابة أو غايتها الكبرى في تطوير الواقع واستشراف المستقبل فيقول: «إن الروايات الفرعونية لم تكن إلا محاولة لارتياد الماضي من أجل الحاضر. فالروايات تتحدث عن الظلم القائم والعدل المنشود، والمستعمر الذي يجب طرده من البلاد كما في «كفاح طيبة». وبعد أربعين عاما أضفت «أمام العرش» ثم «العائش في الحقيقة» التي تدور في الحقبة التالية لسقوط إخناتون».

وبالطبع، فإن الحكي التفسيري الذي انتهجه شبلول في روايته يثير سؤالًا مهمًا وهو: هل يمثل هذا التفسير وجهة نظر الكاتب أو يمثل الحاكي نفسه وهو نجيب محفوظ؟ إذا اعتقدنا أن الرواية عمل إنشائي خالص ينهض به خيال الكاتب مستعينًا بموروثه الثقافي، وخبراته في الحكي والكتابة والحياة، فإن الشخصية الوحيدة في هذه الرواية، وهي شخصية نجيب محفوظ، تكون شخصية متخيَّلة، ويكون كل ما ورد على لسانها من أقاويل معبرًا عنها بوصفها شخصية مستقلة عن الكاتب نفسه وهو شبلول. وبناءً على ذلك يكون الحكي التفسيري الذي رأيناه حكيًا غير ذي جذور في الواقع التاريخي عن نجيب محفوظ ولا عن رواياته. ولا يكون حضور شخصية نجيب محفوظ في هذه الرواية إلا إطارًا تاريخيًا يستعين به الكاتب لتقديم رؤيته هو عن روايات محفوظ وعن أصدائها.

ويجوز للقارئ أن يذهب هذا المذهب، وأن يعتقد اعتقادًا لا شك فيه أن نجيب محفوظ ليس هو نجيب محفوظ الشخصية التاريخية المعروفة، خاصة أن شبلول ابتدأ روايته بحكاية متخيلة وحوار متخيل، واصطفاء ليس له ما يبرره عند نجيب محفوظ وهو على فراش الموت وحوله أصدقاؤه وأهله والحراس من كل جانب. فالرجل المريض في سكرات الموت لا يستدعي إلا أقرباءه ولا يفيق من سكرات الموت إلا ليعود إليها من جديد. لكن شبلول كما حرص على تنشيط خيال الحكي، لم يستغن عن الإشارات التاريخية والوثائق التي تؤكد أن عمله مزج بين الواقع والخيال، وأن جانبًا مما ورد في روايته هو من ابتكار شبلول، وأن جانبًا أوفر هو من وثائق التاريخ المتصلة بعلم فذ في القرن العشرين هو نجيب محفوظ، ومن ثم فإن الحكي التفسيري الذي يمثل الجانب الأكبر في الرواية سواء في المسار الذاتي أو في مسار السرد التاريخي بشقيه الروايات والمواقف والأصداء هو حكي مقصود مستمد من وثائق نقد الأدب، أو من تاريخ السرد المحفوظي، أو من أرشيف الصحف والمجلات. وقد أثبت شبلول الوثائق التي استعان بها وأمدته بمادة وفيرة من السرد التاريخي، ومن الأقوال المرسلة، ومن ذكريات نجيب محفوظ في أماكن عديدة بالقاهرة وغيرها مثل الإسكندرية التي جعلها شبلول مسرحًا كبيرًا للذكريات والأحداث وشخصيات الأعلام.

وقد رتّب شبلول على ذلك هيمنة شخصية نجيب محفوظ بوصفه أكبر الحكّائين، وساق على لسانه ما عنَّ له من آراء مثلت شبلول أو مثلت الأستاذ، فقد انتخب مادة الكتابة وصنفها على محورين كما قلنا هما الروايات، وأصداء الروايات. وقدم نجيب محفوظ متحدثًا عن نفسه وعن الآخرين، وظل الحديث التاريخي والتأويلي هو أرجح الأحاديث التي تمثل الأستاذ، وبقي لشبلول جانب كبير من الآراء التي كان يوحي للقارئ بأنها محفوظية الطابع مثل الحديث عن الكتابة وجدواها وصدقها.

ومن ملامح هذه الهيمنة اكتفاء الراوي بسؤال قد لا يستغرق جملة أو جملتين أو حتى كلمة، ليترك عنان الحكي للحاكي الذي لا تنقطع حكاياته إلا بانتهاء الفقرة الحكائية التي تمتد لأكثر من عشرين صفحة على نحو ما ورد في «البداية».

وإذا كانت «البداية» هي الحكي الذاتي الذي مثل رؤية الحاكي لذاته وللناس وللزمن وللكتابة، فإن «نهاية» هي ختام هذا الحكي الذي تضمن ما يشبه الاعتراف أو توديع الحياة وملك الموت أقرب من حبل الوريد. وقد بث الحاكي عدة نظرات بدأها بتبرئة النفس: «أقول وأنا مستريح الضمير - قبل أن تصعد الروح إلى خالقها -: أحسست أني أديت عملي على أكمل وجه، وأنني وفقت فيه، وأنني مهدت الطريق لغيري من المبدعين، إضافة إلى إحساسي بالرضا عما حصلت عليه، وعما قدمته في ميدان الأدب الذي أحببته وأخلصت له». ثم حديثه عن الموت: «يا موت: أنا لم أقتل في حياتي، ولم أسرق، ولم أرتكب إثمًا كبيرًا، وكل آثامي صغيرة وخفيفة على الميزان. عشتُ حياتي بالطول والعرض. وإذا كانت الحسنة بعشرة أمثالها، فالميزان قطعًا في صفي أيها الموت الجميل».

الجمع بين رؤيتين

وعن التي خلدها في أسفاره... مصر، قال: «لقد عشقت مصر التي تربيتُ فيها، ونشأتُ على ترابها، ورضعتُ من لبنها، وشربتُ من نيلها، وبذلتُ ما أملك من جهد في سبيل بلدي وفني. أحس أن الله يجازيني على كل ذلك. إنني عرفتُ مصر أكثر من أي شخص آخر. عرفتُ تاريخها وحضارتها وناسها الذين يسكنون الحواري والأزقة، والذين تمتلئ بهم رواياتي وقصصي ومسرحياتي».

مما سبق، نستطيع القول إن رواية شبلول رواية جمعت بين رؤيتين تداخلتا: رؤية الراوي الصحفي للحاكي، ورؤية الحاكي لذاته وزمنه ورواياته وأصدائها من منظور يمثل بُعد المسافة بين الحياة والموت، وأن شبلول لم يركن إلى حديث النفس وحده واعتمد على وثائق تاريخية ونقدية وصحفية انتخب منها مادة عمله التي هي تعبير عن انحيازه المطلق للحاكي بما يمثله من رسوخ أدبي وعمق تاريخي ■